八王子・みどり堂整骨院

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-07-28 (月)

「テニス肘」って、聞いたことありますか?

| 「テニス肘とは」 テニスプレイヤーがラケットを振るときに痛めやすいことから、「テニス肘」という通称で呼ばれるようになりました。 医学的には「上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)」といいます。 ※実際にはテニスをしていない方でも、手首などの使いすぎで「テニス肘」になってしまう場合があります。 |

かんたんチェック方法

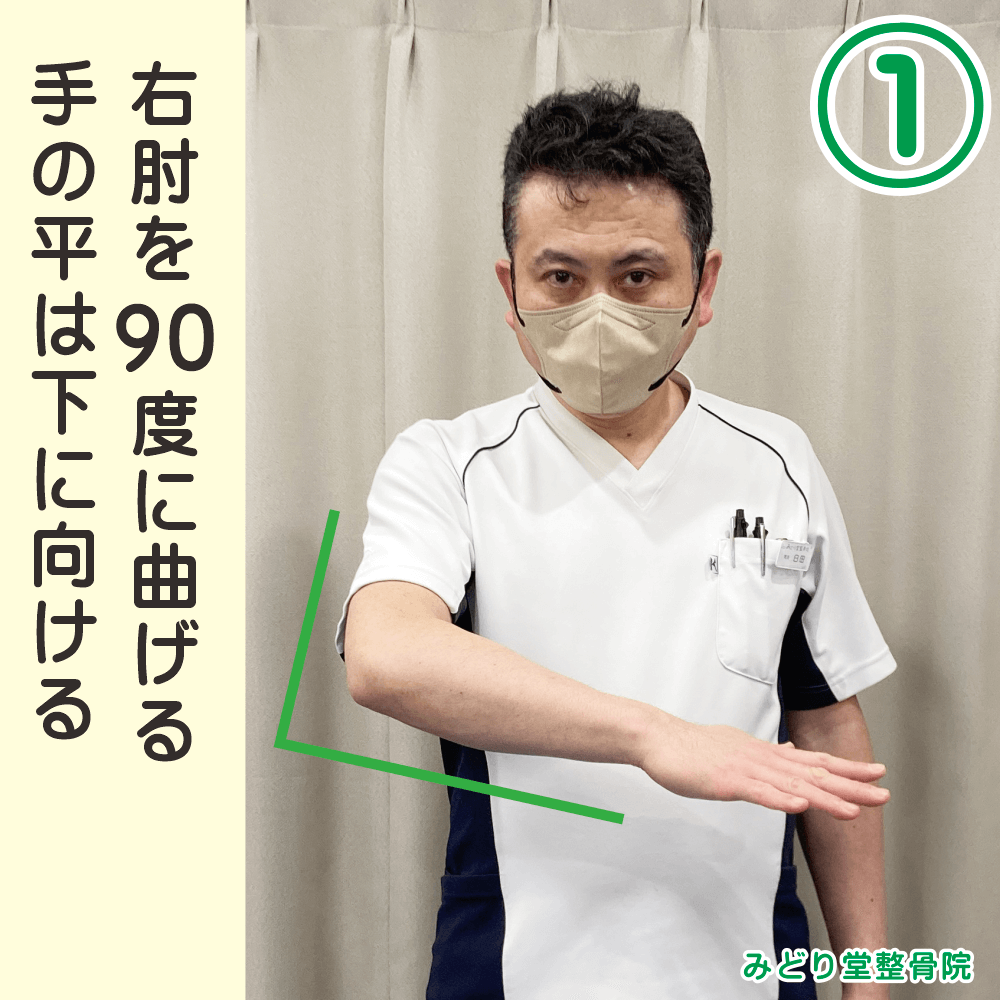

| テニス肘かどうかをチェックしてみましょう。 右肘に不調を感じる方を例にして、チェック方法をご紹介します。 ※痛みが出たら、無理をせずに中止してください。 |

|

| 1. 右肘を90度に曲げて、手のひらを下に向けましょう。

|

|

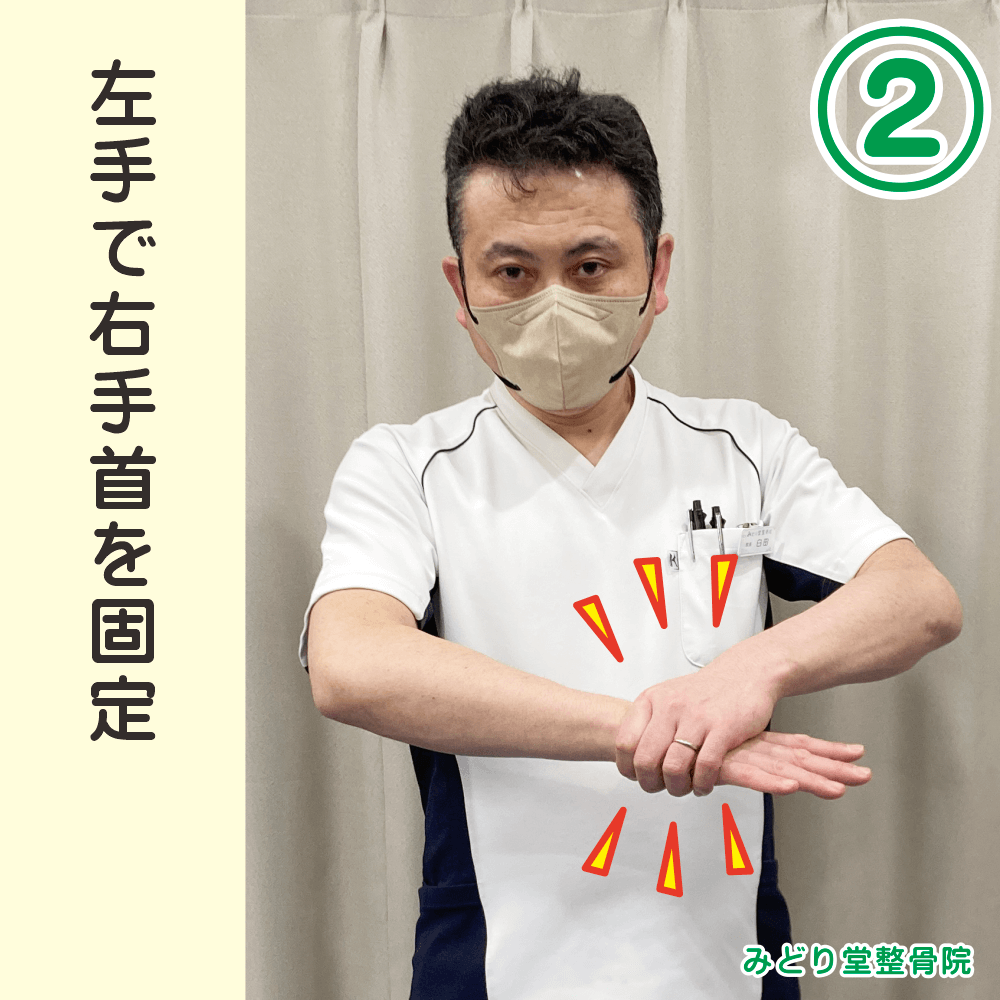

| 2. 左手で、右手首の甲側をしっかり押さえて右手首が動かないように固定します。

|

|

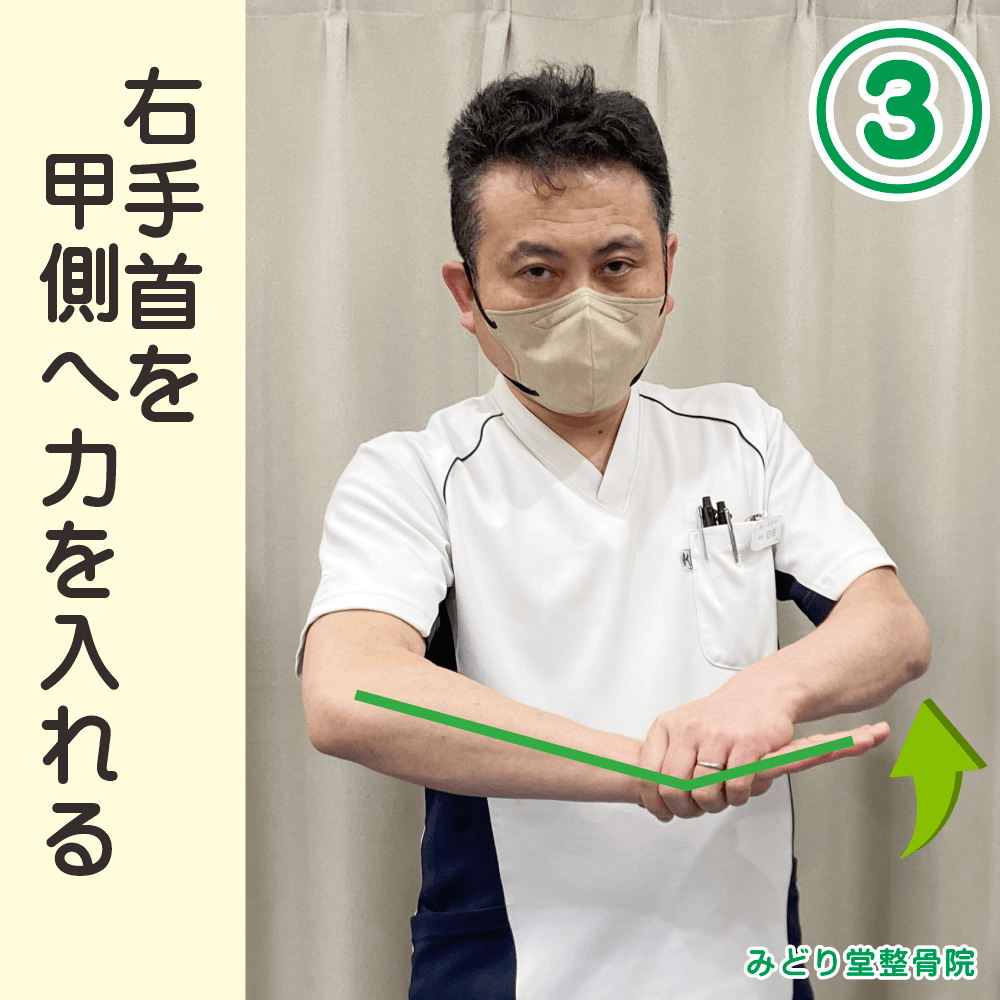

| 3. 左手で右手首を固定したまま、右手の力で右手首を甲側へ反らせるように力を入れましょう。 ※固定されているため実際には、右手首は動きません。

|

|

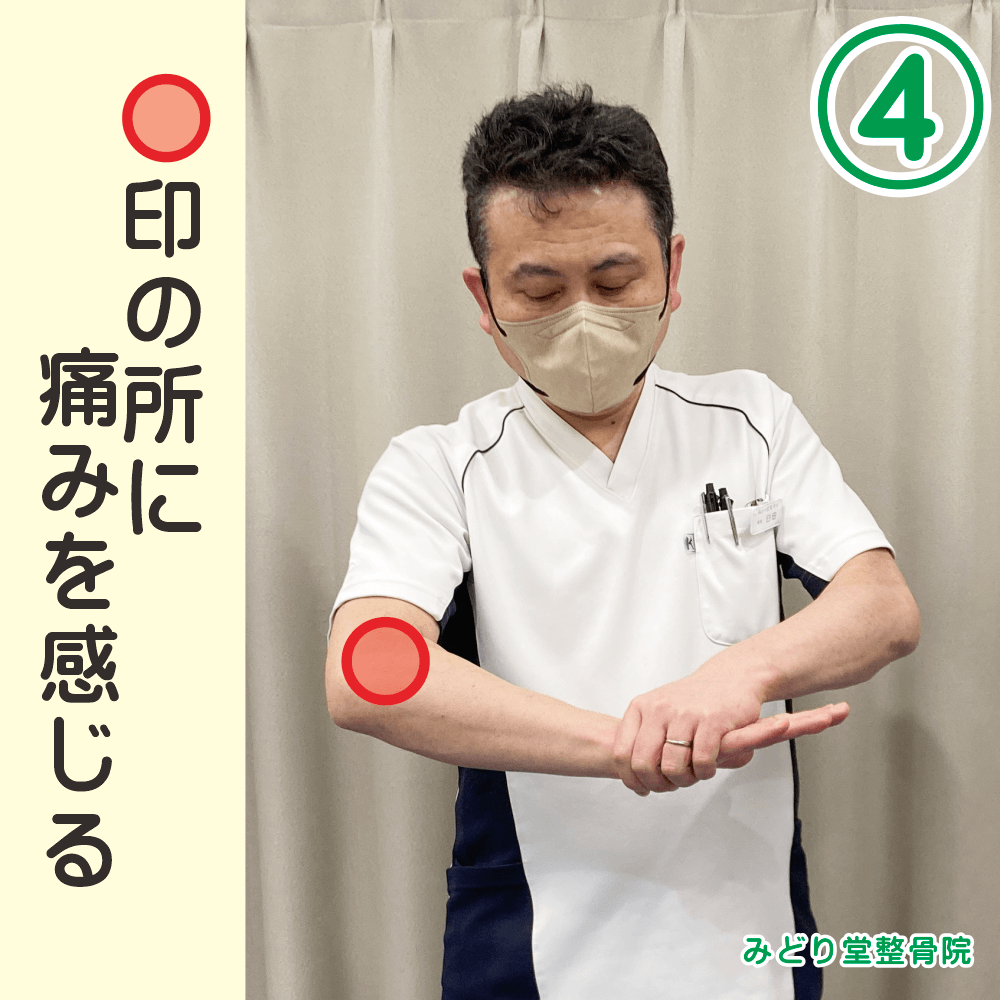

| 4. このとき、右肘の外側(赤い部分)に「痛み」や「違和感」が出た場合、右肘のテニス肘の可能性があります。

|

テニス肘の症状と原因

【症状】≪初期症状≫

痛みや違和感を伴ったとしても軽度で、日常生活に支障をきたすことは少ないです。

≪悪化すると・・・≫

痛みや不快感が強く、日常生活に支障をきたすことが多くなります。

【原因】

テニス肘の主な原因は、「手首の使いすぎ(オーバーユース)」です。スポーツをしていない方でも、日常動作の積み重ねでテニス肘になってしまう場合があります。

|

関連する筋肉

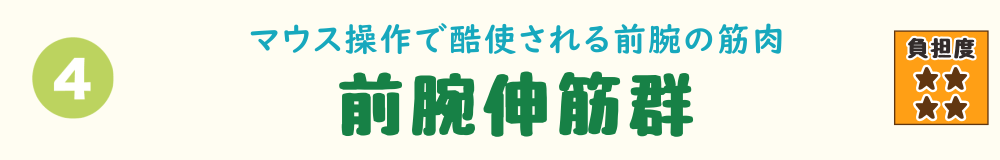

テニス肘には、次のような筋肉が直接的、間接的に関係していることが多いです。 ・長橈側手根伸筋(ちょうとうそくしゅこんしんきん) ・短橈側手根伸筋(たんとうそくしゅこんしんきん) ・総指伸筋(そうししんきん) ・尺側手根伸筋(しゃくそくしゅこんしんきん) 上記は、手首や指を伸ばしたり動かしたりする際に使われる筋肉です。手首をくり返し使う動作が続くと、これらの筋肉に負担がかかります。 |

自分でできる!セルフケア

ご自宅でも取り組める、かんたんなセルフケアをご紹介します。

【①安静】テニス肘の原因の多くは「手首の使いすぎ」。 痛みを感じる場合は、手首を使わずに休ませることが最優先です。

【②アイシング】肘の外側を冷やして炎症を抑えましょう。

【③ストレッチ】痛みが出ない程度で、軽めにストレッチを行いましょう。

【痛みが続くときは、専門家に相談を!】自分でケアをすることはとても大切です。ですが、「なかなか良くならない...」「痛みが強くなってきた...」という場合は我慢せずに、お近くの整形外科、整骨院にご相談ください。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-06-30 (月)

|

|

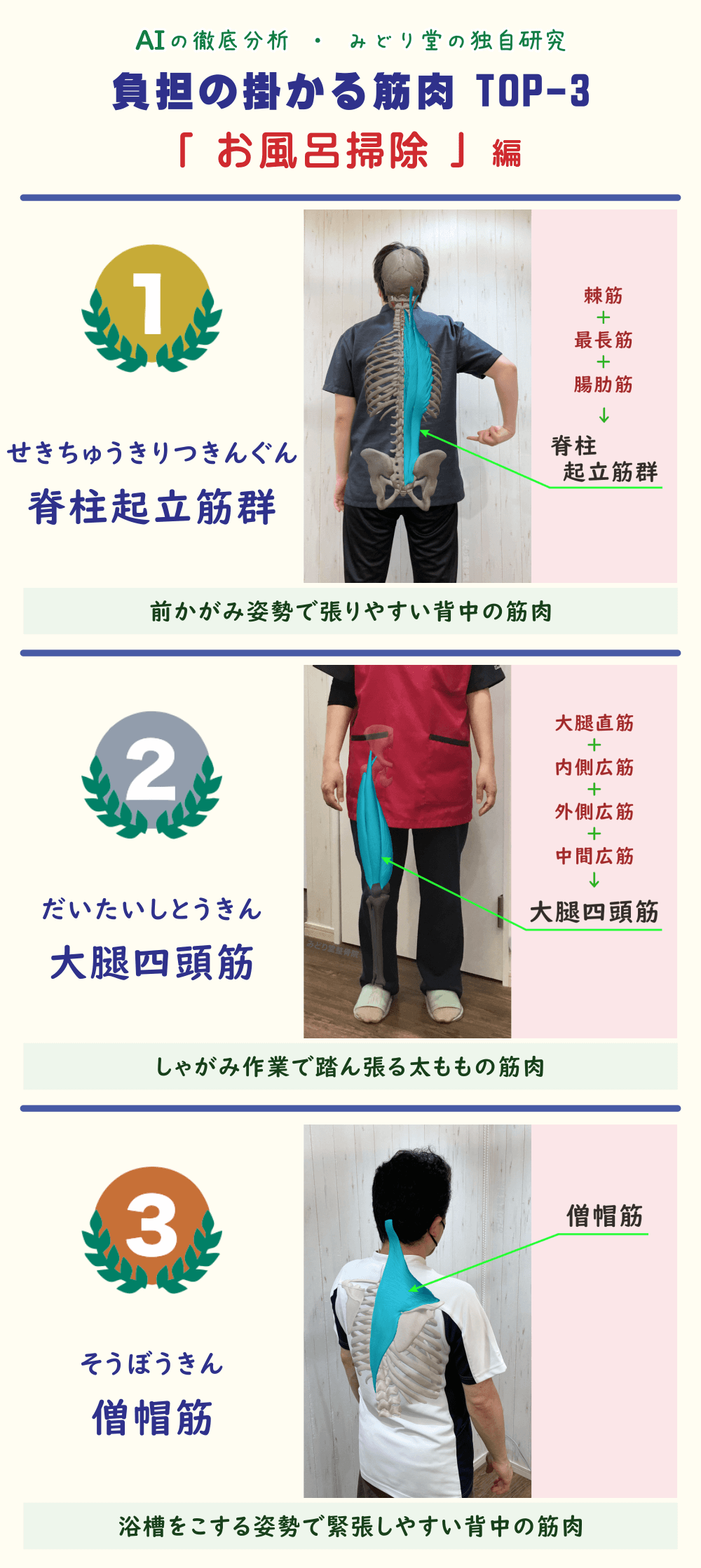

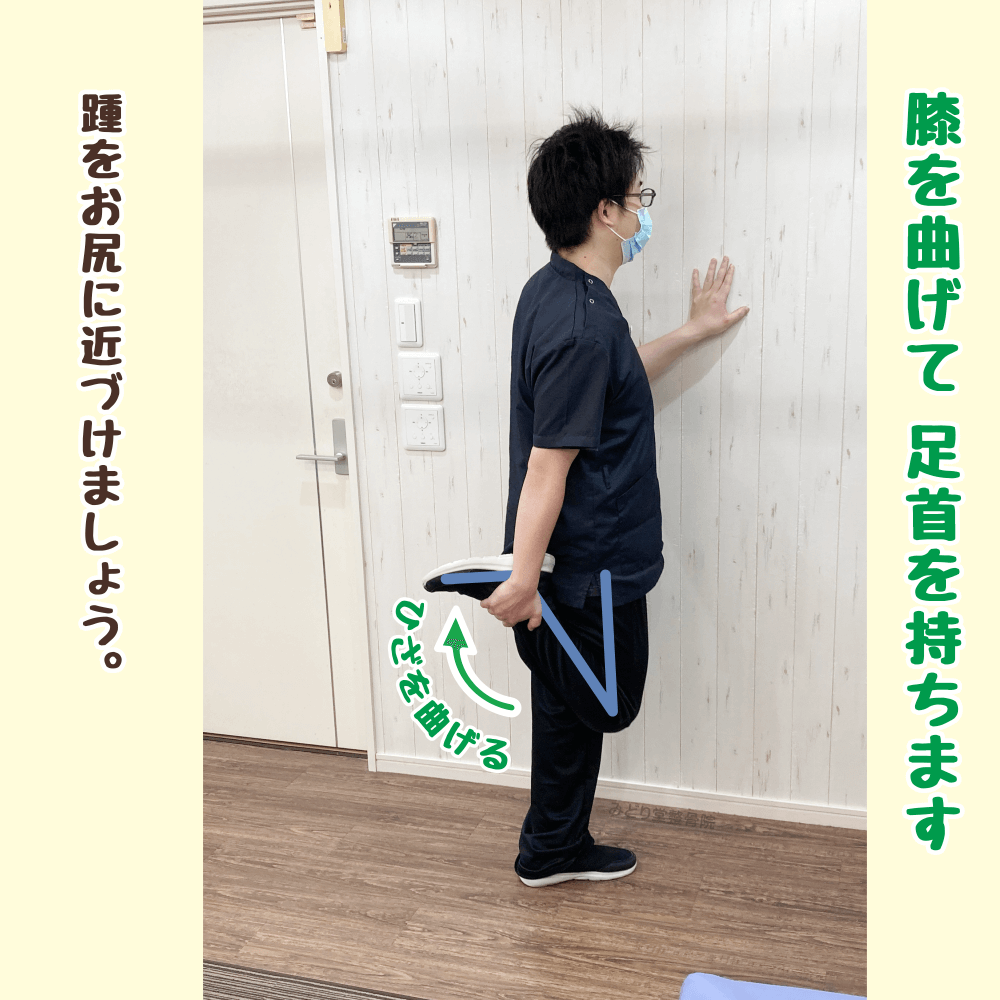

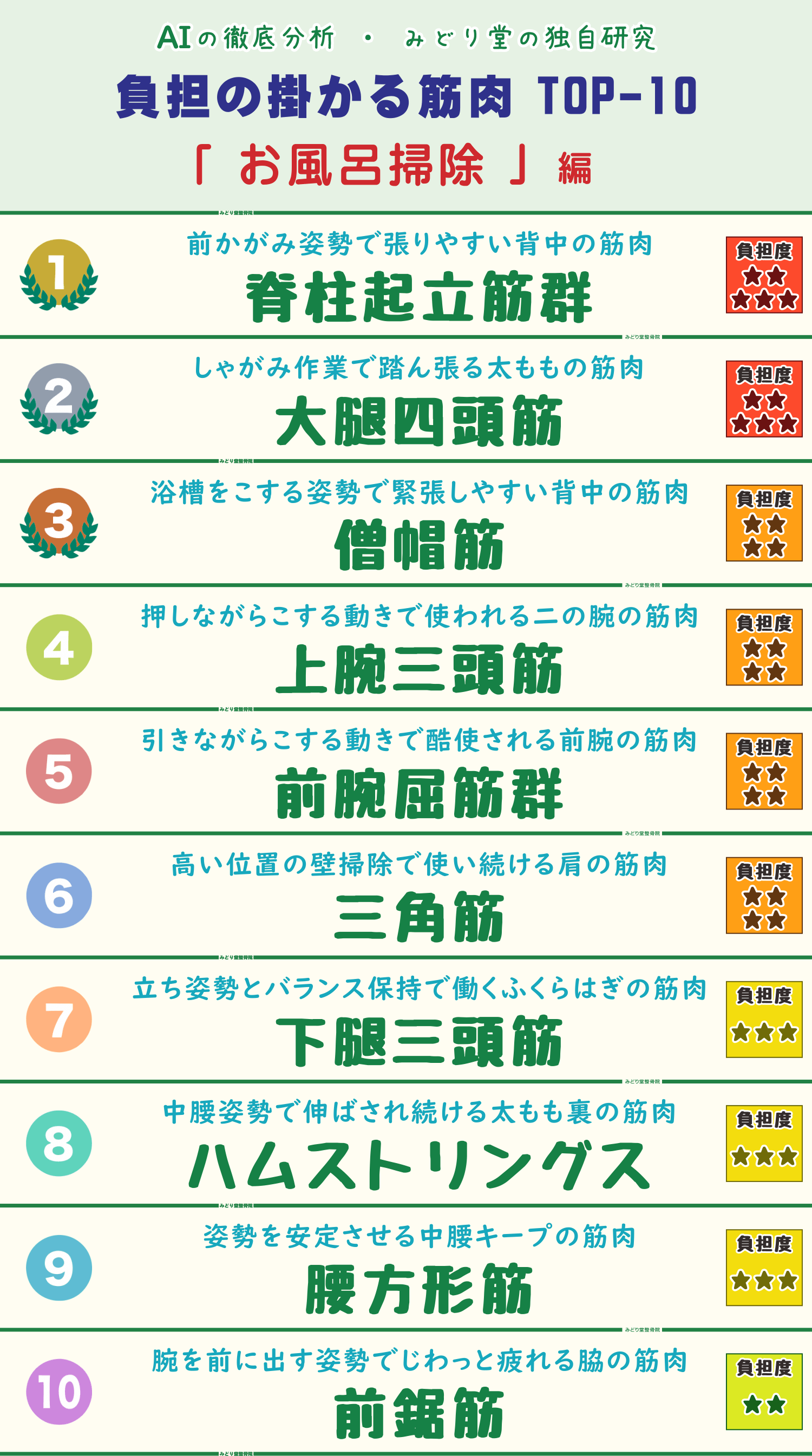

お風呂掃除って、意外と全身運動。 しゃがんでゴシゴシ、手を伸ばしてキュッキュッ――気づけば、まるで床と壁との格闘技です。 実はお風呂掃除では、背中・肩・腕・足と、さまざまな筋肉がしっかり酷使されています。 特に、姿勢を支える筋肉や、細かい動きをコントロールする筋肉たちは、“ブラック労働”状態でフル稼働しているのです…。 そこで今回は、みどり堂整骨院のプロの視点とAI解析をもとに、お風呂掃除でとくに負担がかかる筋肉TOP10をランキング形式で発表! さらに、それぞれの筋肉にあわせたセルフケア方法もご紹介します。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 掃除のスタイルや体格、使用する道具・洗剤の種類などにより、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲で作業を行い、違和感や不調が続く場合は専門家へご相談ください。 |

|

|

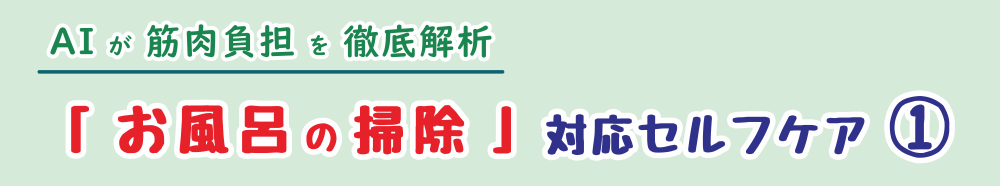

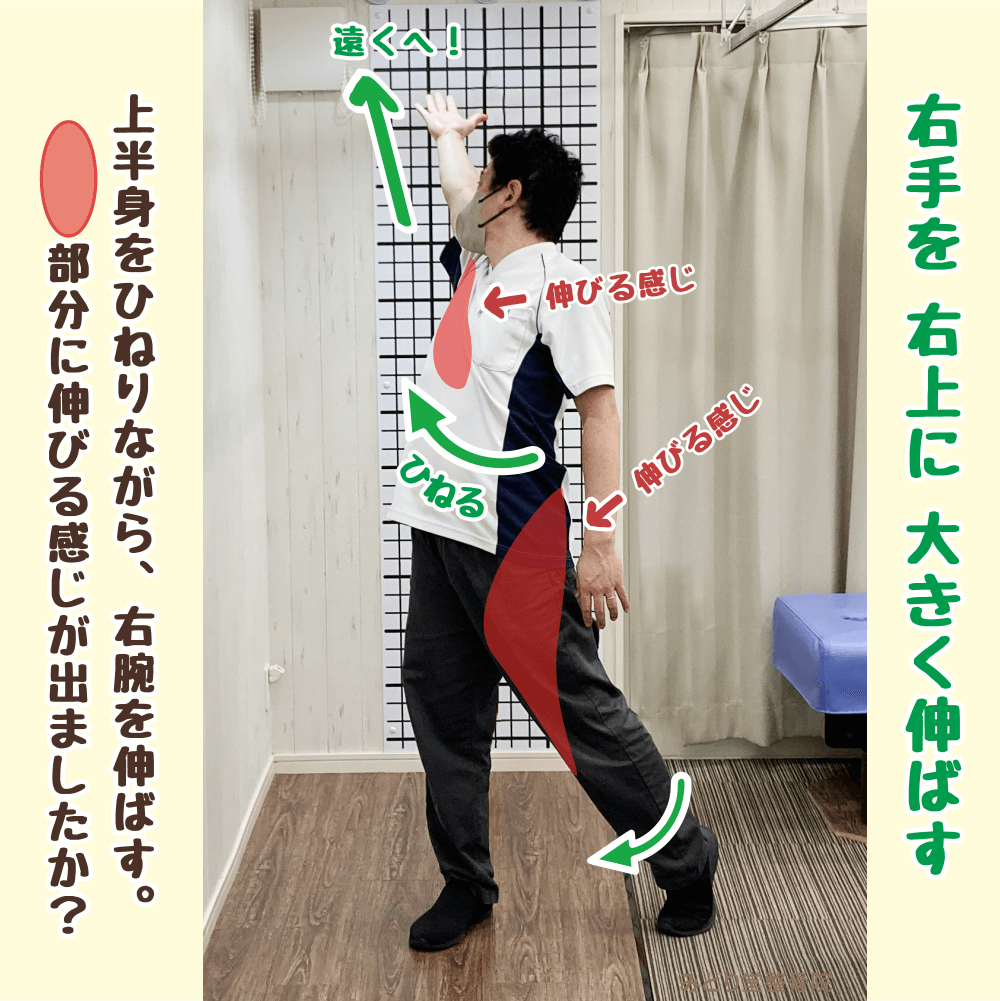

| STEP-1 足を肩幅に開いて立ち、ストレッチの準備姿勢をとります。 肩の力を脱力して、リラックスした状態からスタートしましょう。

|

|

| STEP-2 前屈しながら、上半身を左にねじり、右手を左足に向けて伸ばします。 背中〜腰〜太ももにかけてじわっと伸びを感じましょう。

|

|

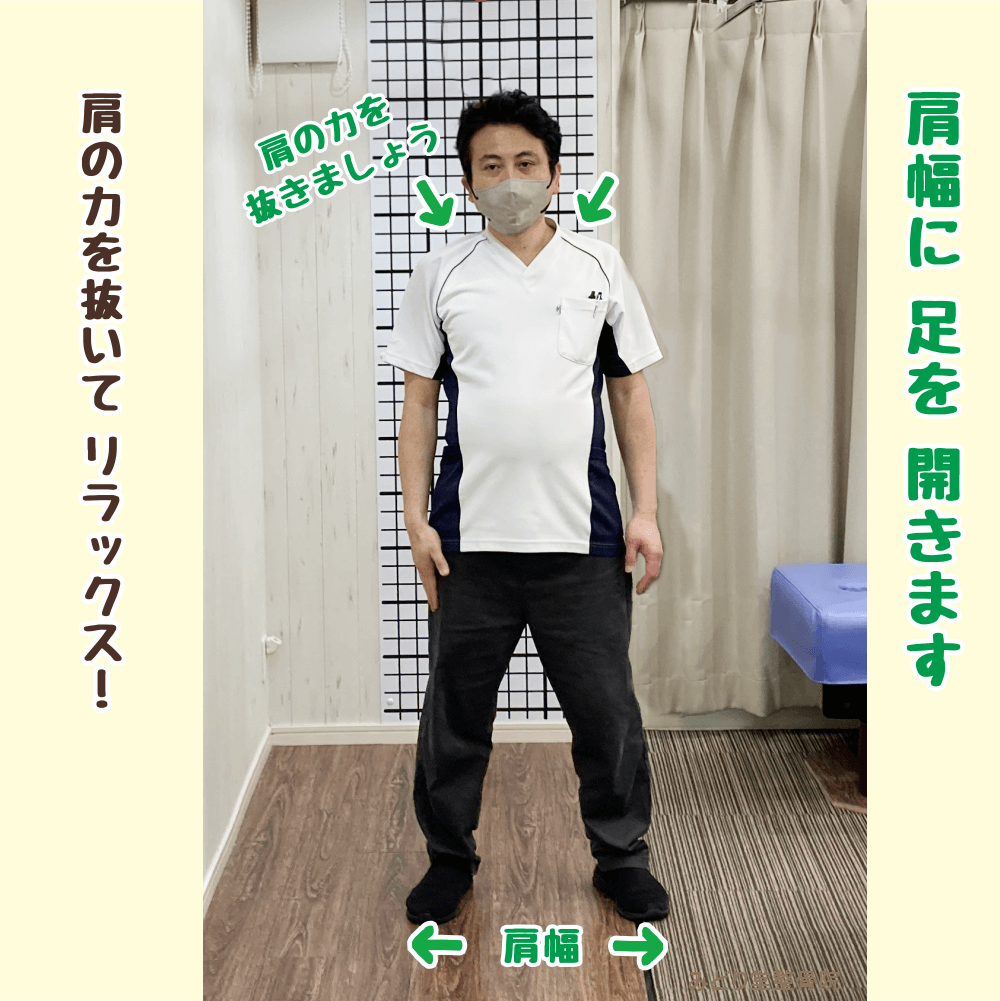

| STEP-3 上半身を起こして軽く反らせながら、からだを右にねじり、右手を上方やや後ろへ伸ばします。 体の前面が心地よく伸びていればOK。

ステップ2と3の動きを、呼吸を止めずにゆっくり3〜5回くり返しましょう。 終わったらステップ1に戻り、反対側(今度は左手を右足へ)も同じように行います。 左右バランスよく、無理のない範囲で気持ちよく行うのがコツです。

|

| ※ 注意事項 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 痛みや違和感を感じたら中止してください。 |

|

|

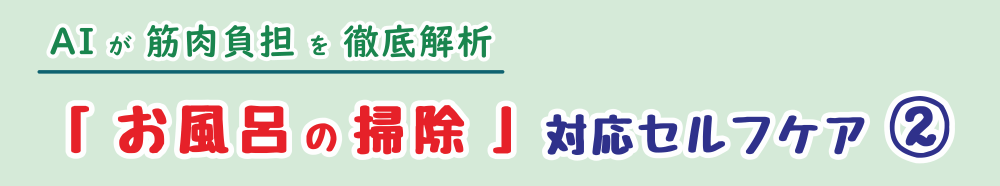

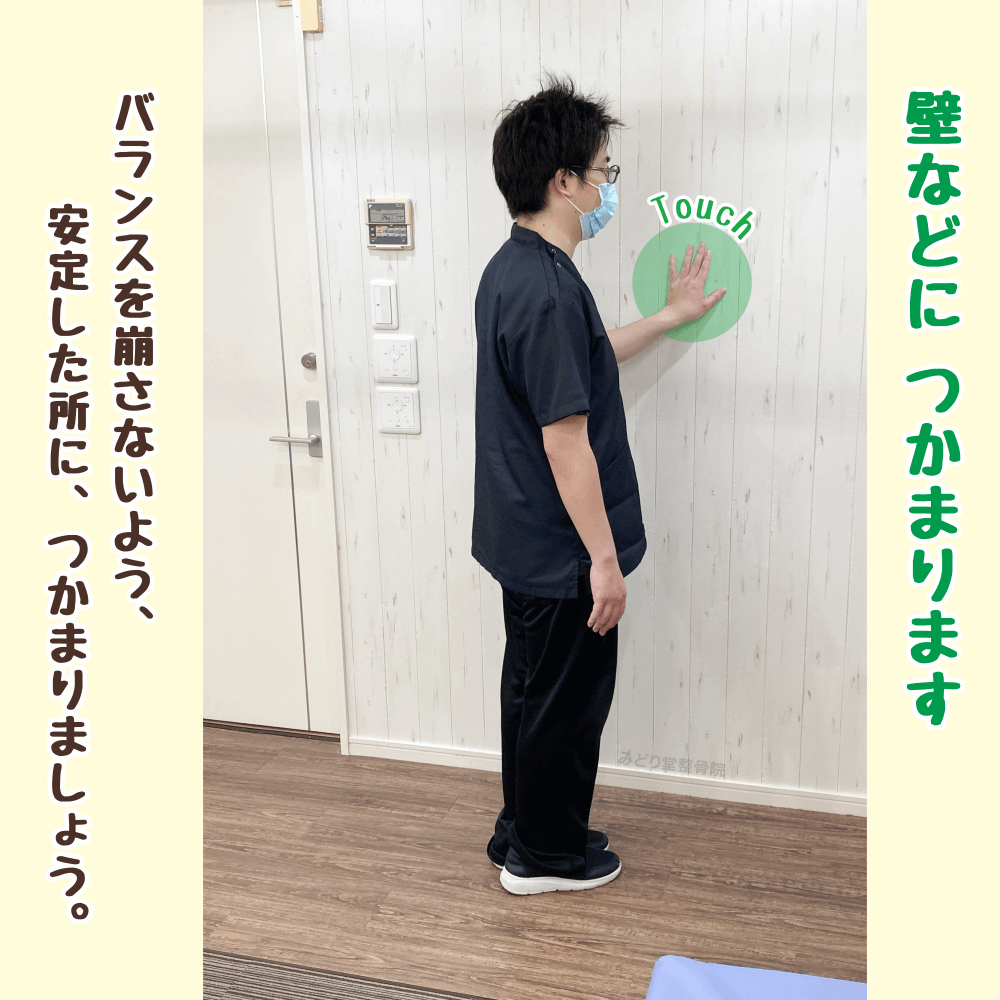

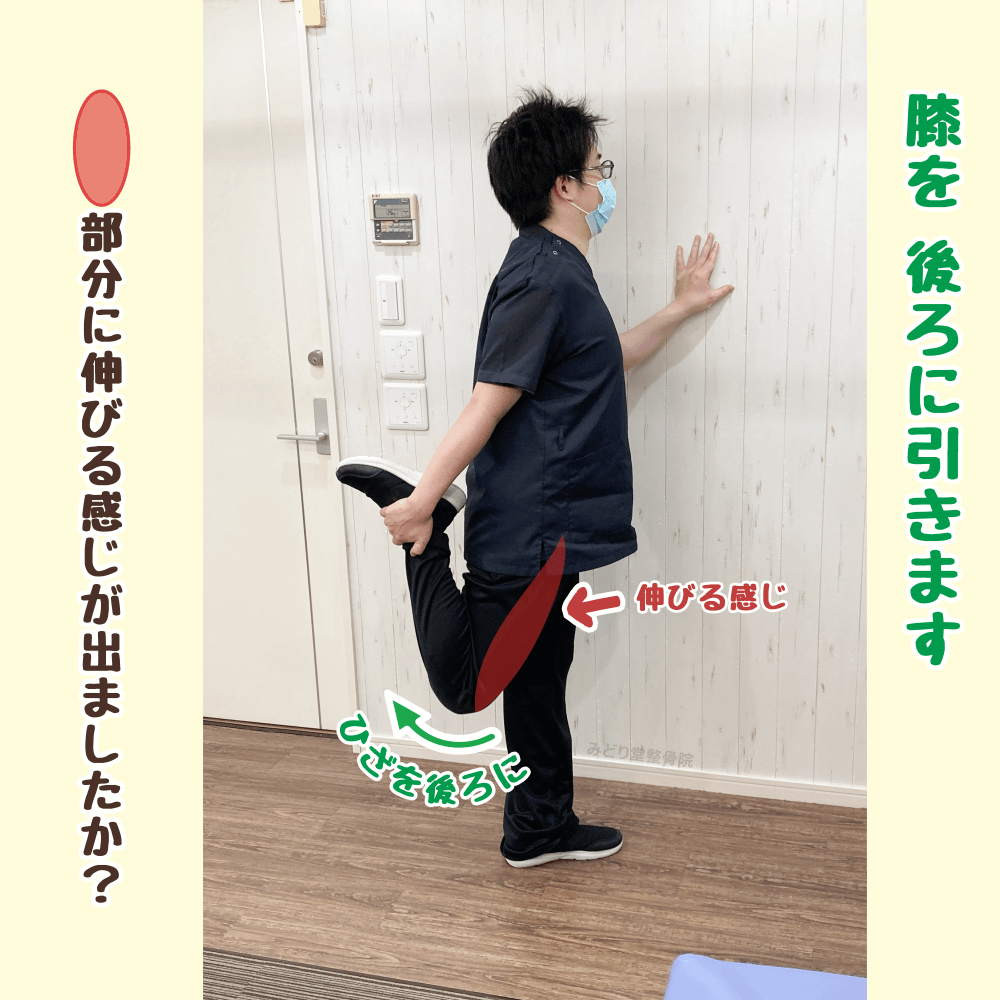

| STEP-1 バランスをとるために、壁やイスなど安定したものに手を添えて立ちます。 転倒しないよう、安全な環境で行いましょう。

|

|

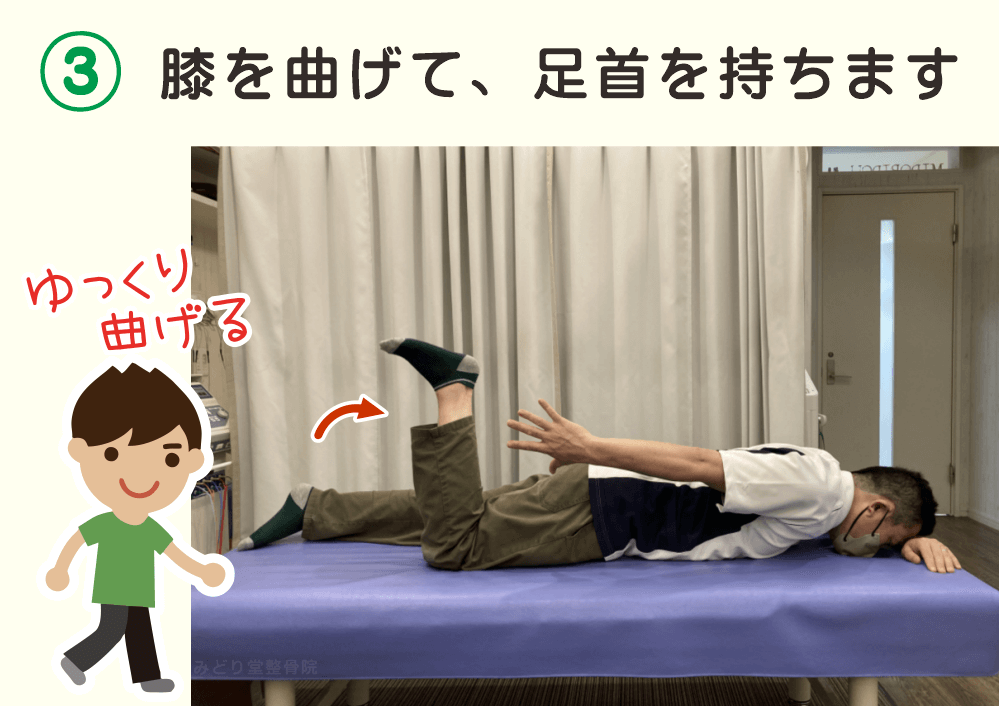

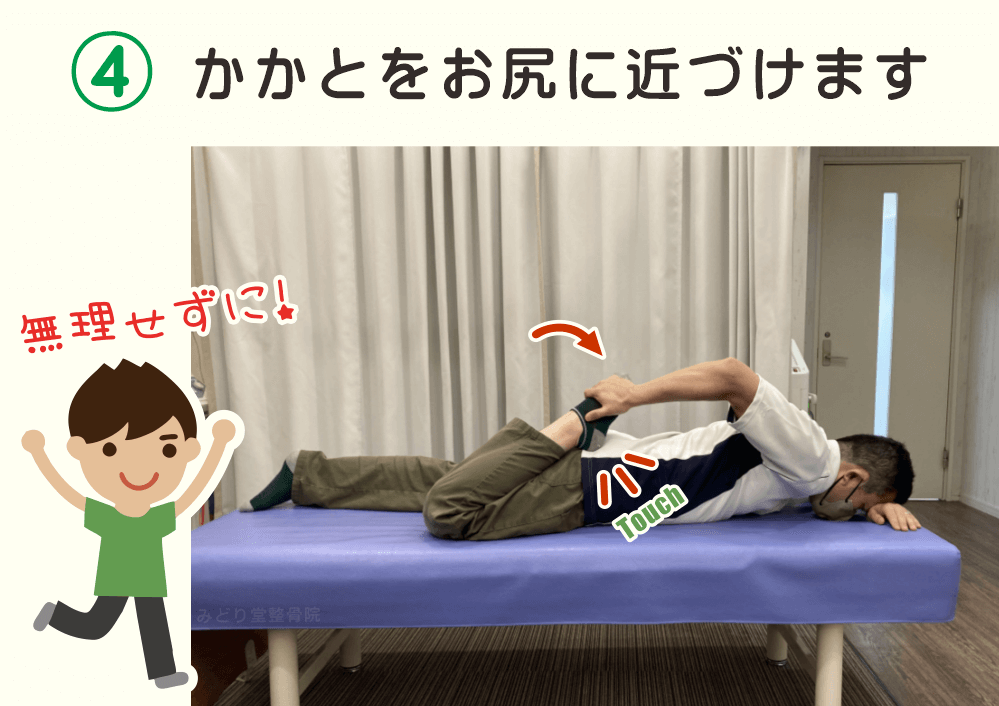

STEP-2 右ひざを曲げて、右足首を持ちます。 かかとをお尻に近づけながら、太ももの前側が軽く伸びてくるのを感じましょう。

|

|

STEP-3 太ももの前側に伸びを感じるところまで、ひざを後ろに引きます。 無理なく、気持ちよく伸ばすのがポイントです。 5〜10秒ほどキープしましょう。

※ 注意事項 痛みを感じる場合は無理をせず、中止してください。 無理のない範囲で行いましょう。 |

|

| ちょこっとアドバイス ピカピカのお風呂を見ると、なんだか気分もスッキリ爽快。 ●作業前に準備体操! いきなり作業を始めずに、まずは体に「これから使うよ~」と合図を。 ●しゃがみっぱなしは、筋肉泣かせ! 浴槽をゴシゴシ、排水口まわりをカリカリ…。 ●道具は“体を守る味方” 床に手をついて磨くと、手首や肩に思わぬ負担が…。 ●水まわり=冷えエリア! お風呂掃除中は、意外と体が冷えがち。

お風呂はピカピカ、でもあなたの体はクタクタ…なんてことにならないように。 |

|

🔍 ここから先は、筋肉の専門的(マニアック)な解説になります。 「筋肉に関して、詳しく知りたい方」「筋肉マニアの方」「勇気のある方」は、このまま読み進めてください。 一般の方は、以下のリンクからメニューページへお戻り(退避)いただけます。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)によってお風呂掃除中の動作における筋肉への負担を理論的に算出したものです。 しゃがむ・伸びる・こするなど、掃除に伴うさまざまな動作を分析し、筋肉ごとの負担度を数値化しています。ただし、掃除の頻度や方法、使用する道具の違い(たとえば柄の長いブラシやスクイージーなど)、個々の体格(身長・筋肉量・柔軟性)や姿勢のクセなどにより、実際の筋肉の使われ方や負担の程度には個人差があります。このランキングは、あくまでセルフケアの参考情報としてご活用ください。 実際の疲労感や違和感に応じて、ご自身の体に無理のないケアを心がけていただくことが大切です。なお、ランキングの順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定を行ったものではありません。 掃除後に痛みや違和感を強く感じた場合は、無理をせず、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。 |

|

|

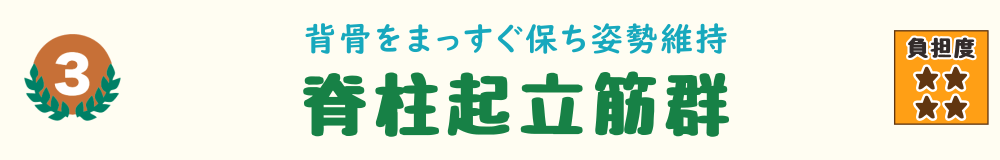

第1位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「前かがみ姿勢で、背中がずーっと働きっぱなし」 お風呂掃除で一番がんばっている筋肉、それが「脊柱起立筋群」です。 浴槽の中でしゃがみ込んで、前かがみになって壁をこすったり…ってよくある体勢ですよね。 しかも、お風呂掃除って「動きながら支える」ことが多いんですよね。 気づかないうちに負担がたまりやすく、掃除が終わる頃には「背中が張ってる…」「なんか腰が重い…」なんてことに。 この筋肉は、同じ姿勢が長く続くとこわばりやすいタイプ。 がんばり屋の背中を、たまには休ませてあげてくださいね。 |

|

|

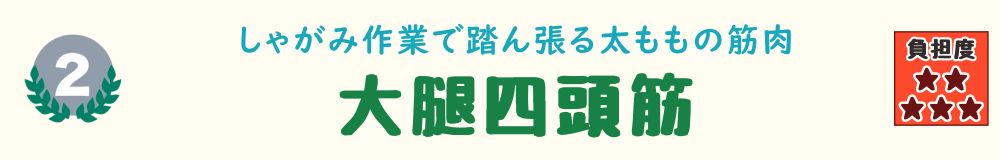

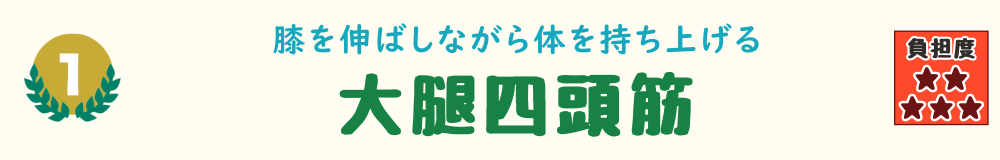

第2位 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「しゃがんだまま耐え続ける、太もも前側のがんばり屋」 お風呂掃除中、床や浴槽の底をゴシゴシ…という場面で活躍しているのが、太ももの前にある「大腿四頭筋」です。 スクワットの時に「うわ、太ももにくる!」となるあの筋肉。 実はこの状態って、太ももの前側で体重を支えながらバランスも取っているという、なかなかハードな仕事ぶり。 この筋肉は強い分、がんばりすぎるとガチガチに張ってしまいがち。 重たい体を支えながら、黙々と働く太もも前面の筋肉たち。 |

|

|

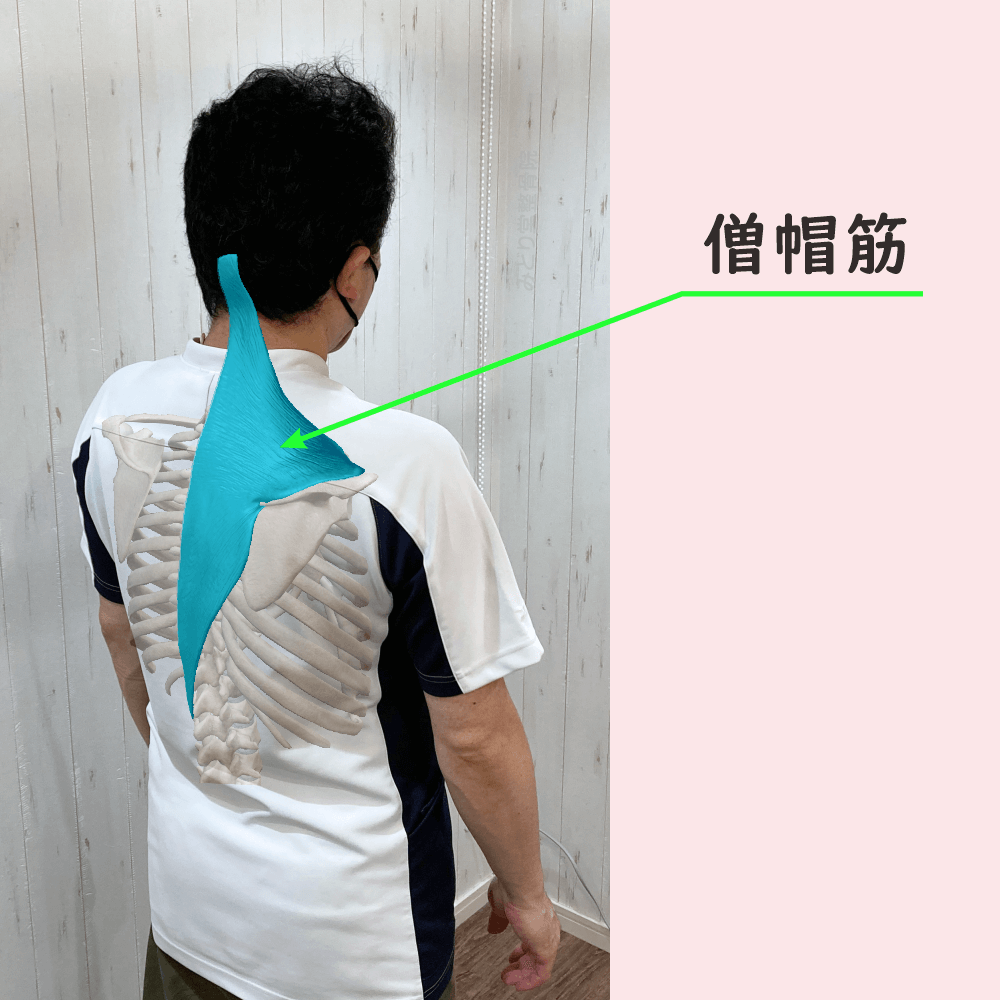

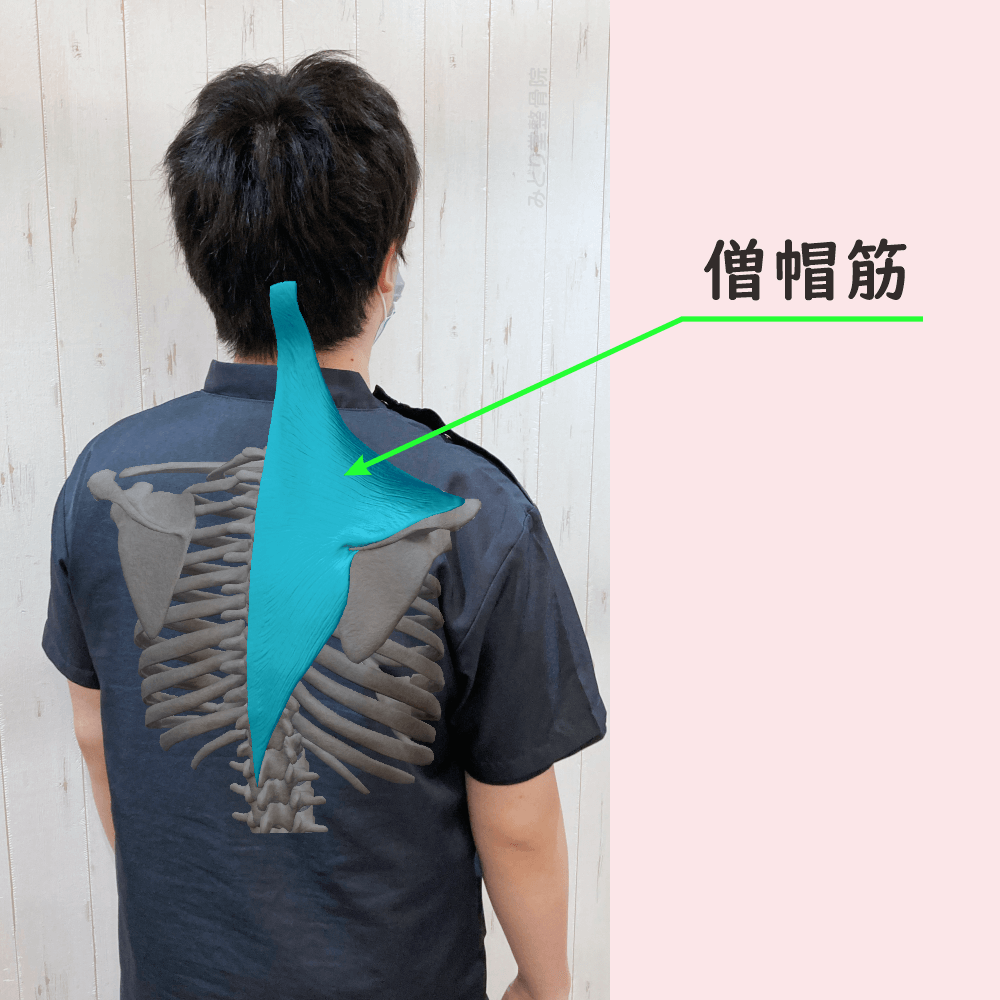

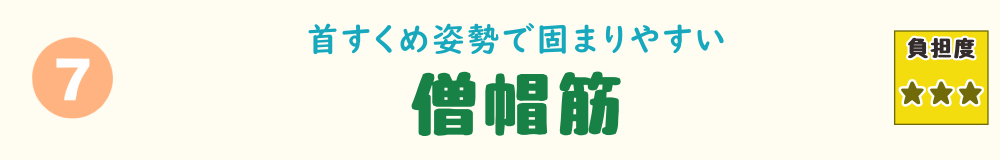

第3位 僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「腕を伸ばすと肩まわりがガチガチに」 第3位にランクインしたのは、肩こりの常連メンバー、「僧帽筋」です。 たとえば、浴槽の奥や壁をゴシゴシこするような場面では、腕を前に突き出したり高く上げた状態をキープすることが多いですよね。すると、肩甲骨まわりの安定を保とうとして、知らないうちに僧帽筋がググッと働き続けてしまいます。 さらに、手に力が入ると、つい肩にもギュッと力が入りがち。 僧帽筋がこり固まると、肩や首が重だるくなるだけでなく、頭痛の原因にもなるので注意が必要です。 「ちょっと力みすぎてないかな?」と、自分の肩まわりを意識してみるだけでも違いますよ。 |

|

|

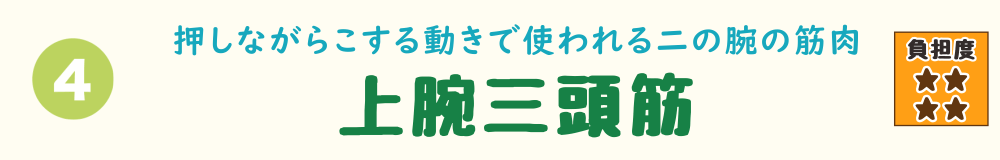

第4位 上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん) ≪負担度:★★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「押しながら擦る動きで負担がかかる」 第4位は、二の腕の後ろ側にある「上腕三頭筋」。 腕を前に伸ばしたり、物を押したりする動きでも活躍するため、 浴槽の底をこすったり、浴室の壁を磨いたりするとき、 さらに、シャワーを持ってあちこち流したり、 ときどき腕をだら〜んと下ろしたり、 がんばる二の腕にも、合間の“ひと息”を忘れずに。 |

|

|

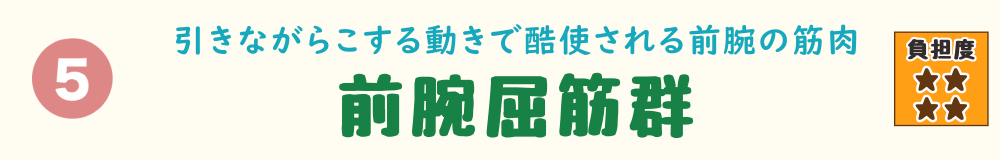

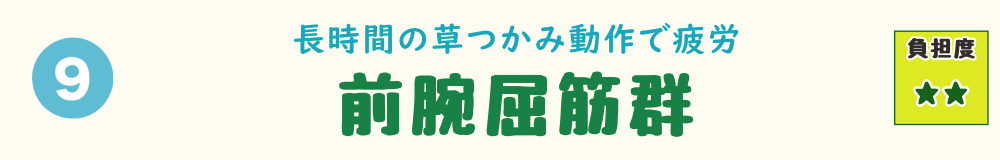

第5位 前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「握ってこすって、前腕がパンパンに」 前腕屈筋群は、肘から手首まで、前腕の内側にある筋肉の集まりです。 お風呂掃除って、スポンジやブラシをギュッと握ってゴシゴシこすったり、シャワーヘッドを引き寄せて動かしたり…そんな動きが多いですよね。 とくに、汚れが気になる場所を力を入れて磨いたり、細かいスキマを丁寧にこすったりすると、負担もどんどん大きくなってきます。 疲れがたまってくると、「ペットボトルのフタが開けづらい」「お箸が持ちにくい」なんて、日常のちょっとした動きにも影響してくることがあります。 あまり目立たない筋肉かもしれませんが、よく働いてくれているぶん、ちゃんとケアしてあげたいところ。 |

|

第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! |

|  |  |

|

|

第6位 三角筋(さんかくきん) ≪負担度:★★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「腕を上げて作業、肩まわりがジワジワ…!」 三角筋は、肩の丸みを形づくっている大きな筋肉で、前部・中部・後部の3つの線維からできています。 お風呂掃除では、高い位置の壁をこすったり、シャワーを上の方からかけたりと、腕を肩より上に上げたままの作業が意外と多いですよね。 「ちょっと拭いただけなのに、肩がダル重い…」 じっと固定した状態で力を入れ続ける“アイソメトリック”な負荷がかかるため、見た目以上に疲れやすいのもこの筋肉の特徴。 掃除のあとは、がんばってくれた三角筋に、感謝のストレッチを忘れずに。 |

|

|

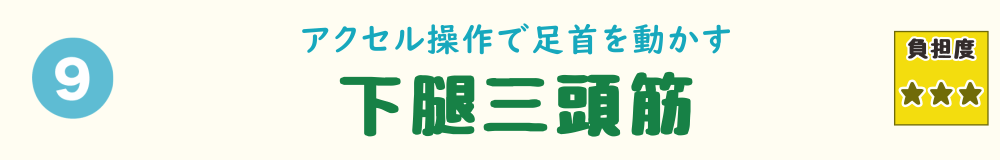

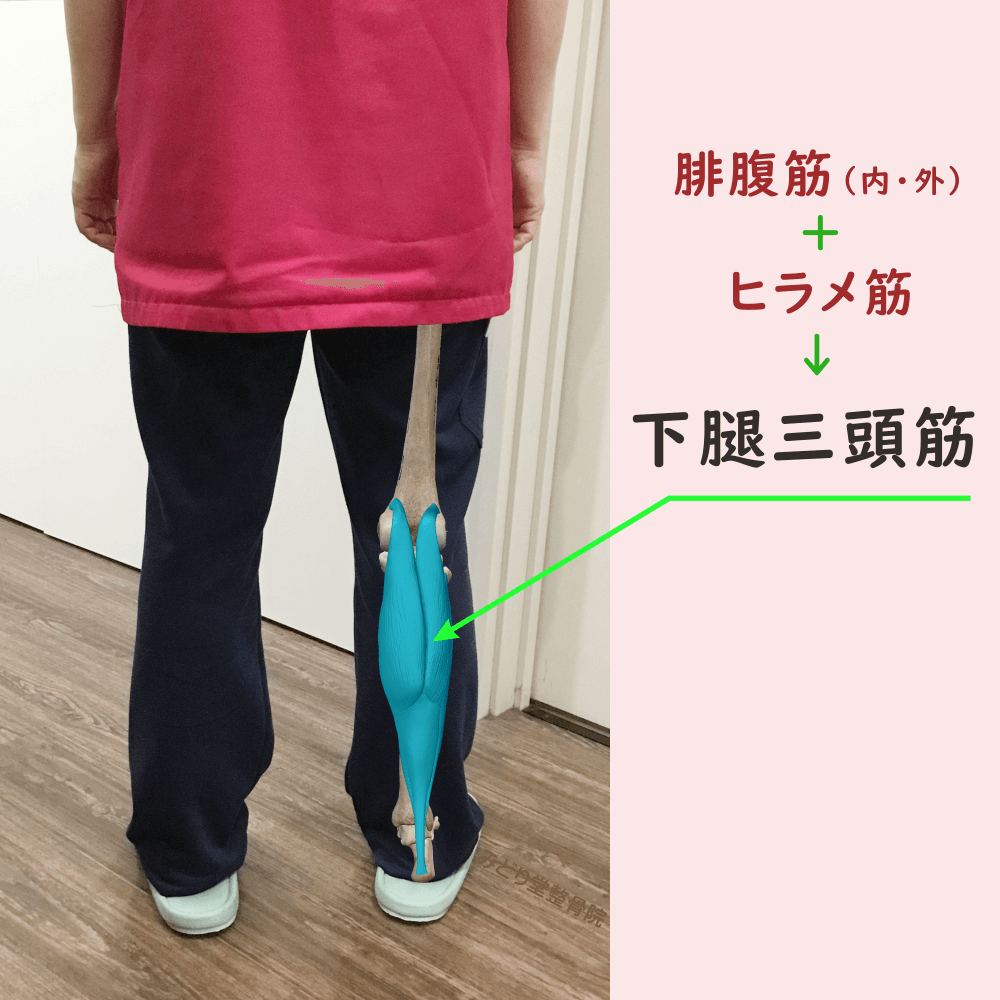

第7位 下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「しゃがんで、踏ん張って、ふくらはぎズーン」 ふくらはぎにある「下腿三頭筋」は、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋という2つの筋肉の総称です。 お風呂掃除って、低いところをゴシゴシするためにしゃがんだり、 しゃがむ動きではヒラメ筋に、つま先立ちでの作業では腓腹筋にと、 掃除が終わるころには、「ふくらはぎが重だるい…」「足がつりそう…」なんてことも。 そんなときは、床などに横になり、足を心臓より高い位置に上げて、つま先をゆっくり上下させる体操がおすすめです。 がんばり屋のふくらはぎ、どうかお手入れを忘れずに。 |

|

|

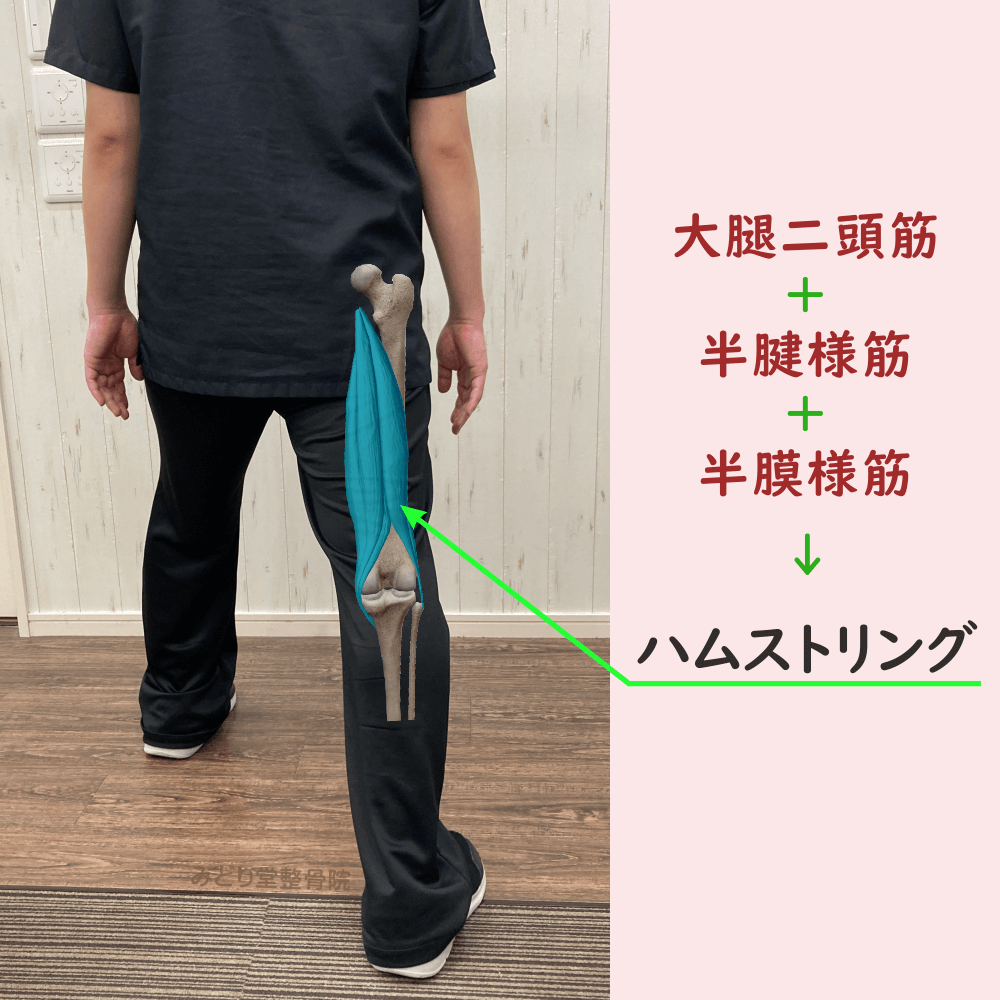

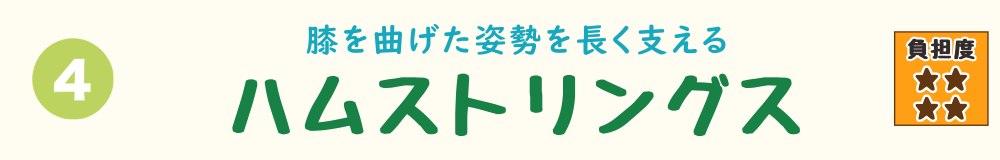

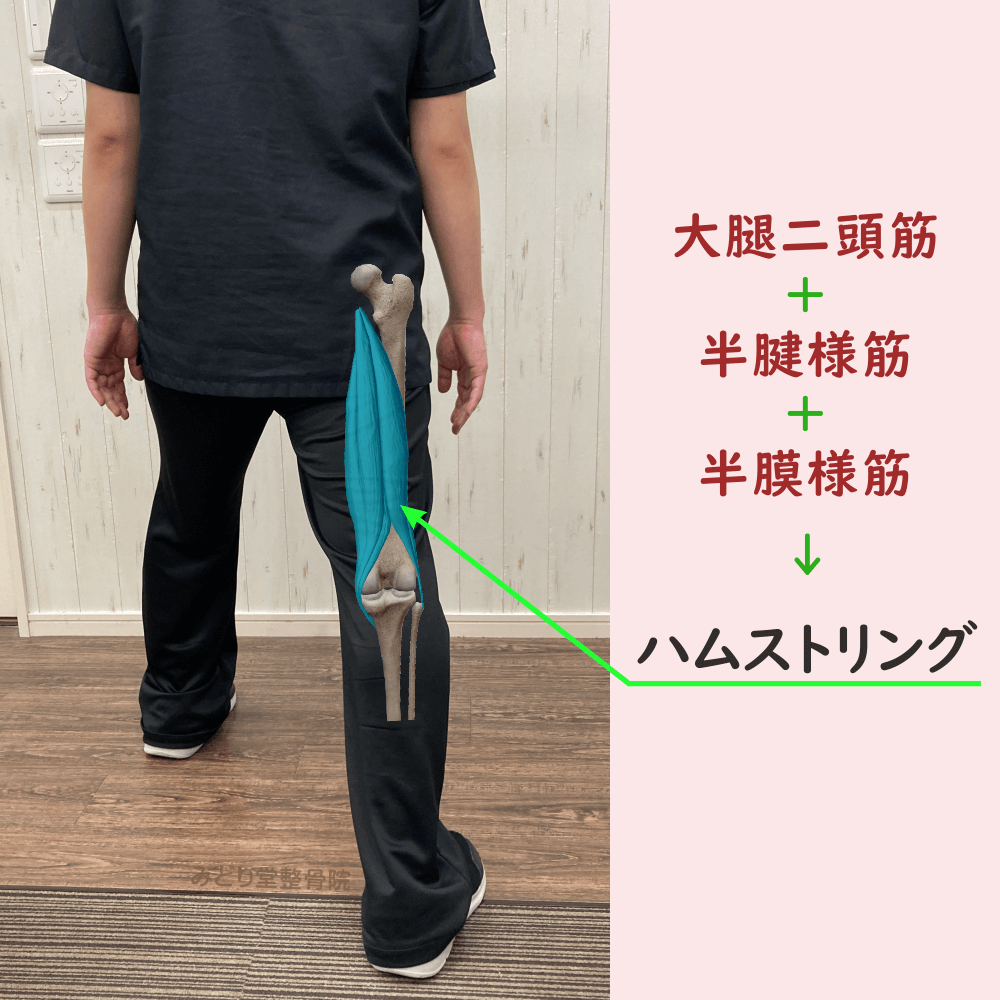

第8位 ハムストリングス(はむすとりんぐす) ≪負担度:★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「しゃがんで作業、太もも裏がじわじわ疲労」 太ももの裏側にある「ハムストリングス」は、大腿二頭筋(だいたいにとうきん)・半腱様筋(はんけんようきん)・半膜様筋(はんまくようきん)という3つの筋肉の総称です。 お風呂掃除では、しゃがみ込んでの作業や中腰姿勢が多くなりがち。 掃除後に立ち上がったとき、「あれ、太もも裏がつっぱる…?」なんて違和感を覚えたら、それはハムストリングスからのサインかもしれません。 疲労を感じたときは、立ったまま前屈して太もも裏をやさしく伸ばすストレッチや、仰向けになって片脚ずつ抱えるストレッチなどが効果的。 |

|

|

第9位 腰方形筋(ようほうけいきん) ≪負担度:★★★≫ お風呂掃除での主な負担:「体を横に傾ける姿勢で、腰の奥がジワジワ…」 腰の奥、背骨と骨盤のあいだにある「腰方形筋」。 お風呂掃除では、浴槽の奥に手を伸ばしたり、体をねじったりといった動作が多くなりますよね。 とくに、片側に体を傾けたままの姿勢が長く続くと、腰の片側だけが固まったように重だるく感じることも。 疲れがたまりやすい場所なので、掃除のあとには体を左右にゆっくり倒すストレッチや、椅子に座って上半身を丸めるような動きで、腰の奥をゆるめてあげるとスッキリします。 「最近、腰の奥がなんか重いな…」と思ったら、腰方形筋が疲れてるサインかもしれませんよ。 |

|

|

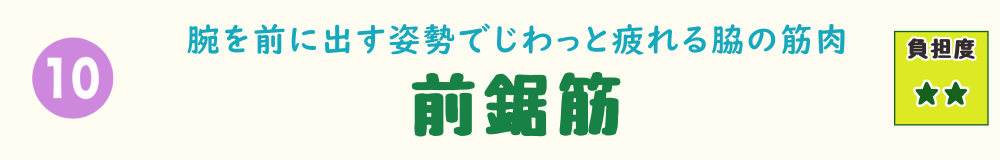

第10位 前鋸筋(ぜんきょきん) ≪負担度:★★≫ お風呂掃除での主な負担:「腕を前に出し続けると、脇の奥が重だるく」 脇の下あたり、肋骨から肩甲骨に向かって伸びているのが「前鋸筋(ぜんきょきん)」です。 お風呂掃除では、壁や浴槽を手を前に伸ばしてこすったり、高い場所を掃除したりすることが多くなりますよね。 しかも前鋸筋は、他の筋肉に隠れるような位置にあるので、疲れていても気づかれにくく、知らず知らずのうちに疲労がたまってしまいがちです。 セルフケアとしては、腕を大きく回したり、肩甲骨を寄せたり開いたりするような軽い体操やストレッチが効果的。 無理のない範囲で、気持ちよく伸びる感覚を大切にしてみてくださいね。 |

|

| 🧙♂️セルフケアという魔法を習得した、あなたの回復レベルは…MAX! 日常動作というダンジョンも、今日から攻略できるはずです。 お気をつけて、次の冒険へ。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-06-29 (日)

|

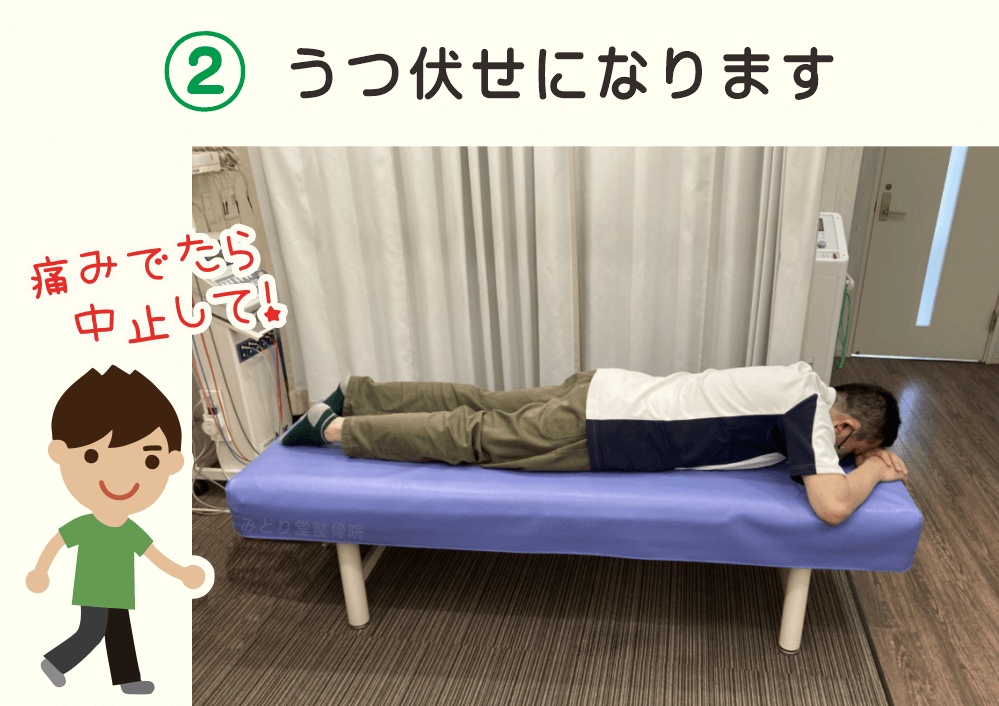

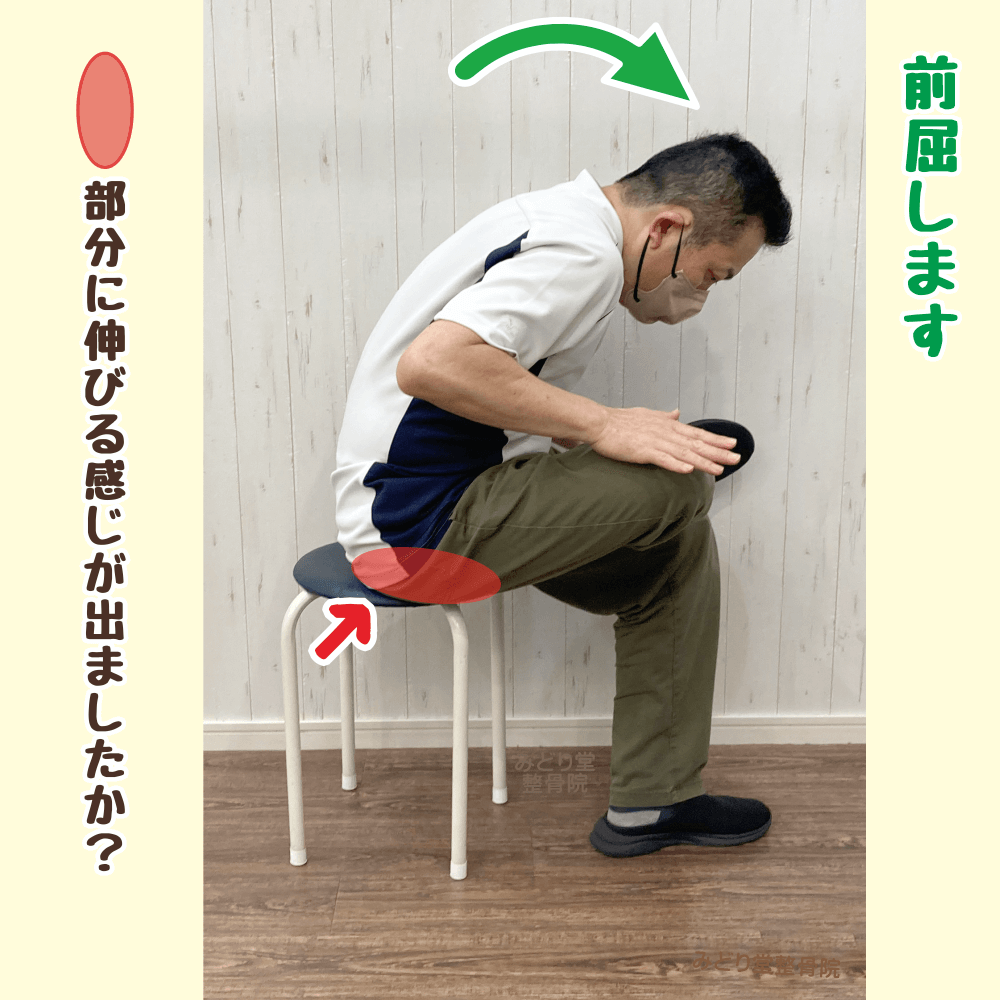

| 【ひざの柔軟性チェック】 ・ひざの柔軟性をセルフチェックしてみましょう! ※痛みを感じない範囲で行ってください。 ※痛みや違和感を感じた場合は、すぐに中止しましょう。 |

|

| 1.今回はベッドを使います。(床でもOK!)

|

|

| 2.ベッドの上でうつ伏せになりましょう。

|

|

| 3.右ひざをゆっくり曲げて、右手で足首を持ちます。

|

|

| 4.右足の「かかと」を「おしり」に近づけるように、さらに曲げていきます。 ※勢いをつけずに、ゆっくり行いましょう。

|

|

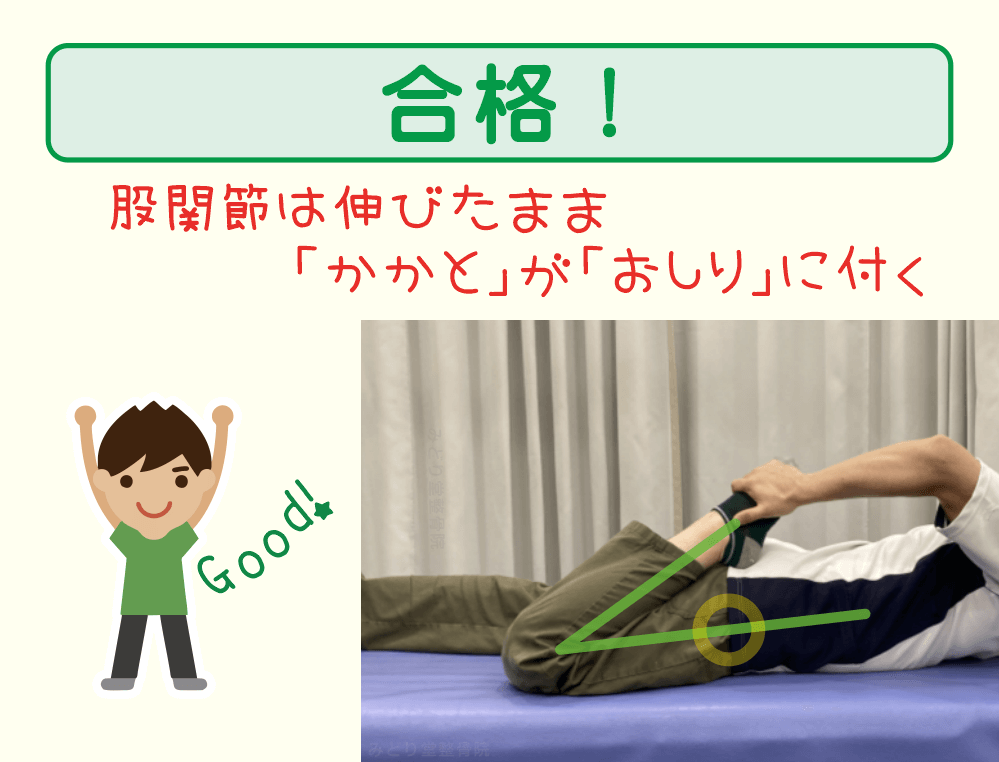

| 「かかと」が「おしり」に付けば合格です!

|

|

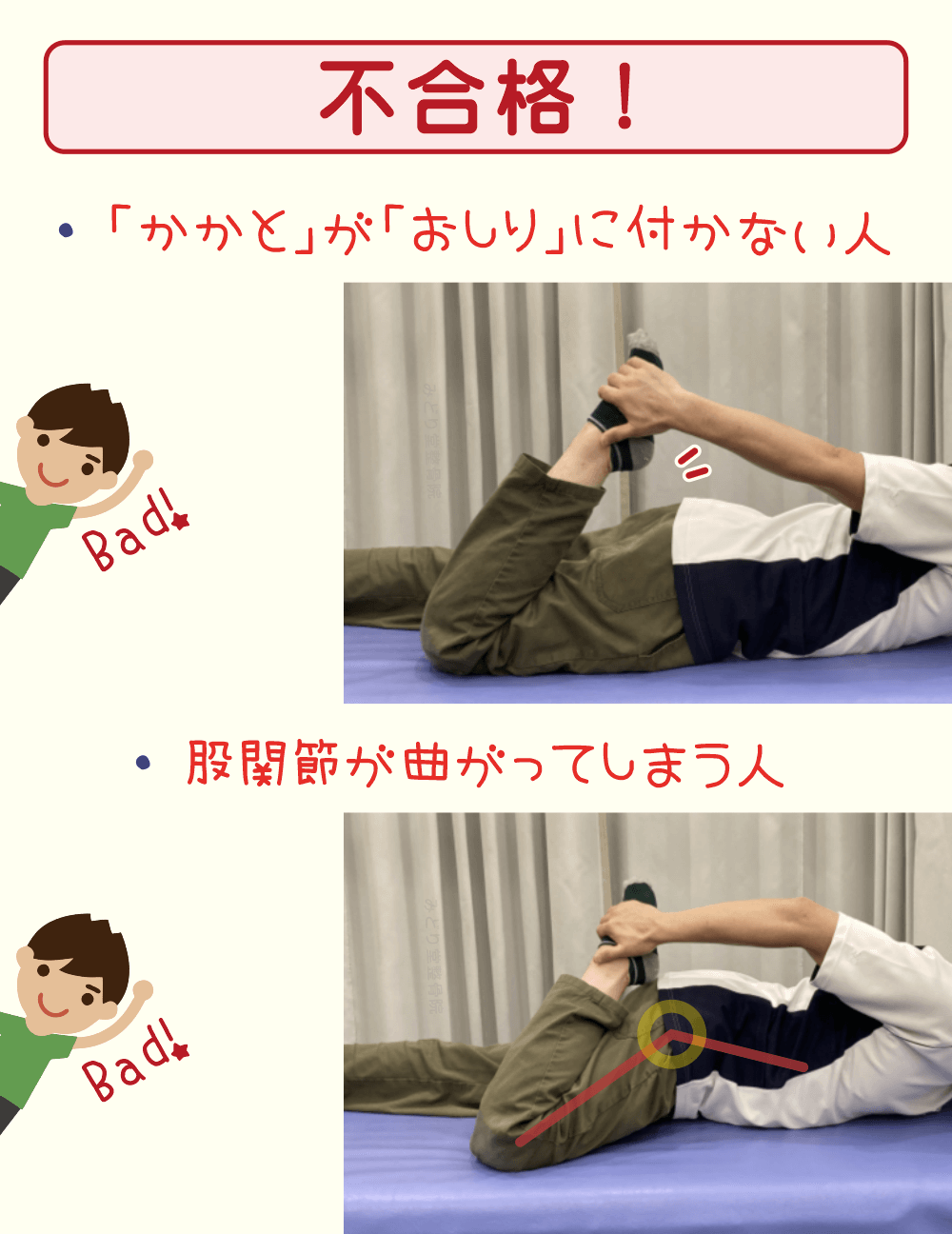

| ・足首に手が届かない ・かかとがおしりに付かない ・かかとはおしりに付くが、股関節が曲がってしまう これらに当てはまる方は、残念ながら【不合格】です。

|

|

| 【不合格】になってしまった方は、『太ももの前側(大腿四頭筋)』の柔軟性が低下している可能性があります。 下におすすめのストレッチを紹介いたします。 参考にしてみてください。 |

|

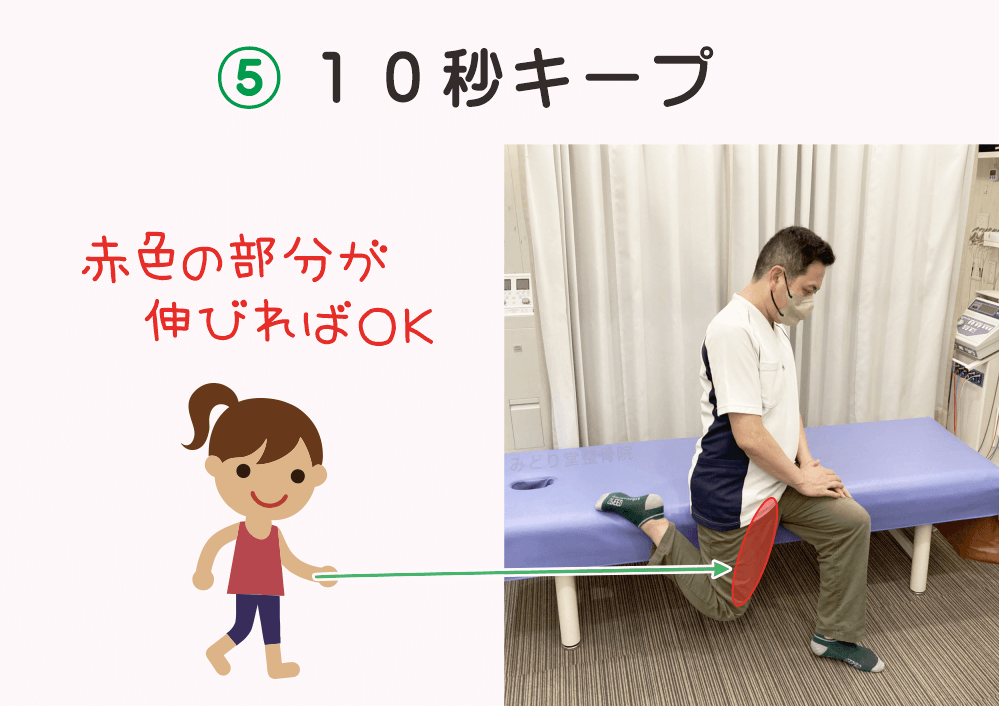

| ひざの柔軟性チェックで「不合格」だった方は、太ももの前側(大腿四頭筋)の柔軟性が低下している可能性があります。 下記のストレッチで、ひざの柔軟性を少しずつ取り戻していきましょう! 【注意】 |

|

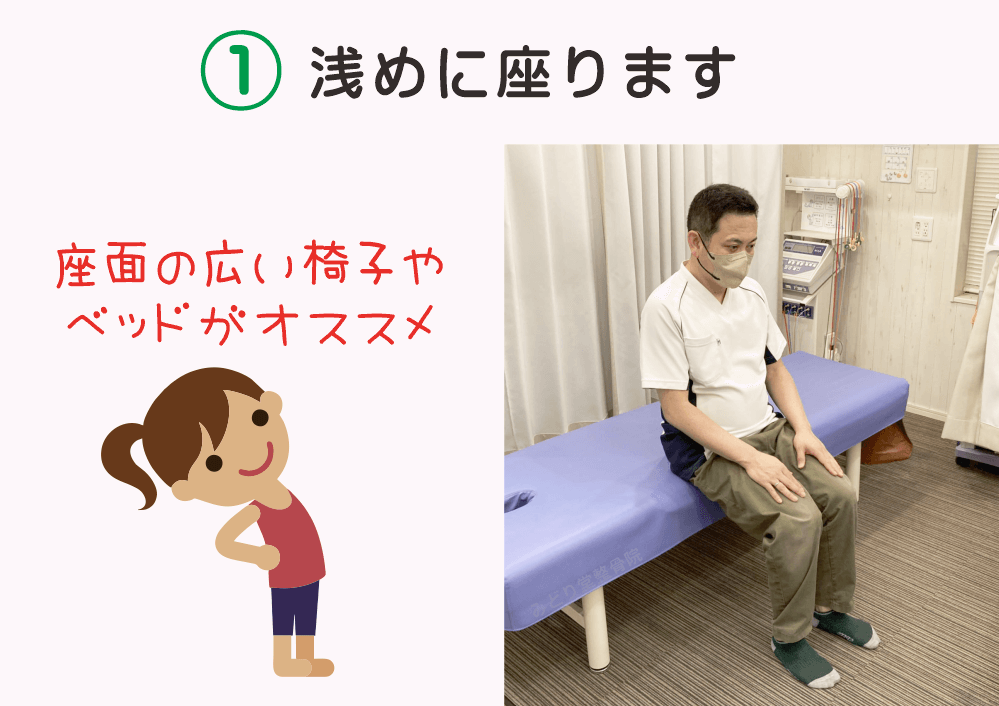

| 1.ベッドに浅く腰かけましょう。

|

|

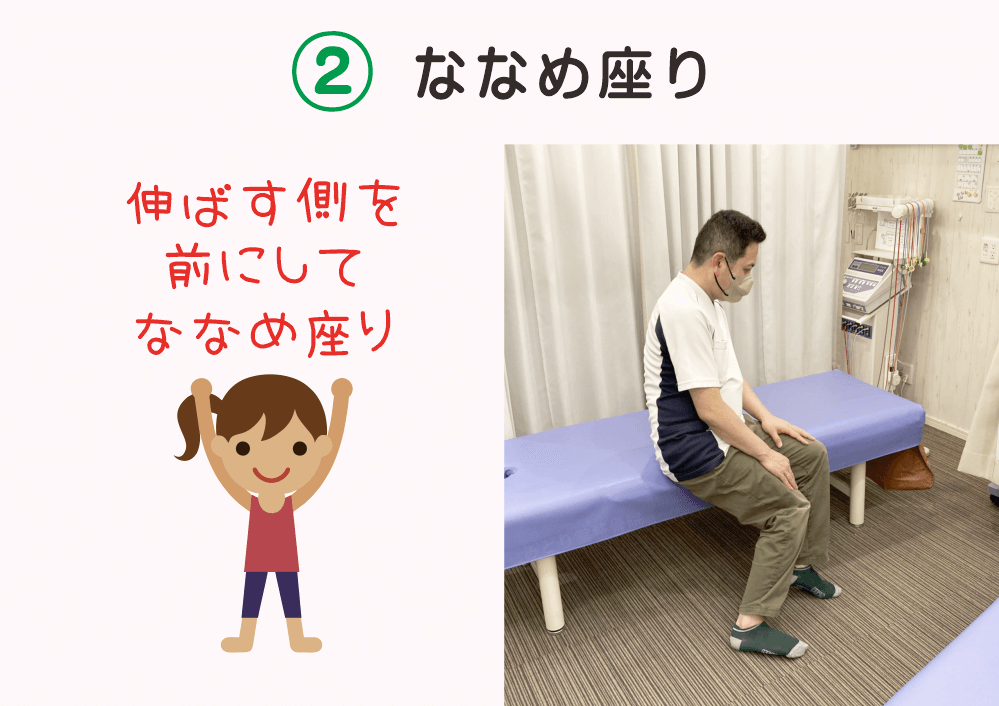

| 3.右側を前にして斜め座りします。

|

|

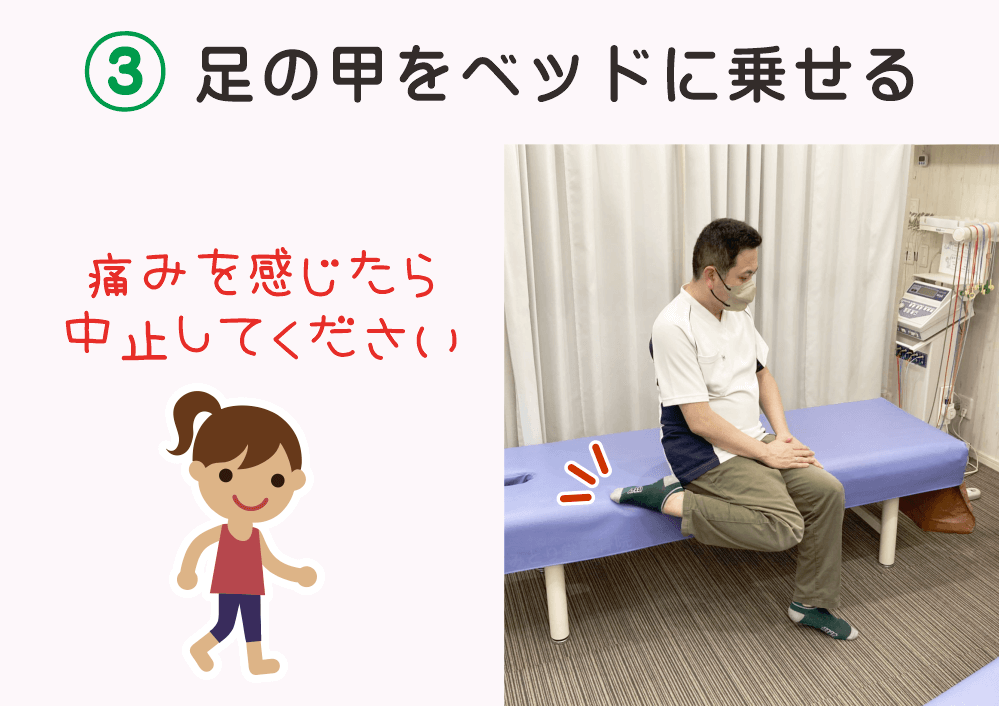

| 4.右足の甲をベッドにゆっくり乗せます。

|

|

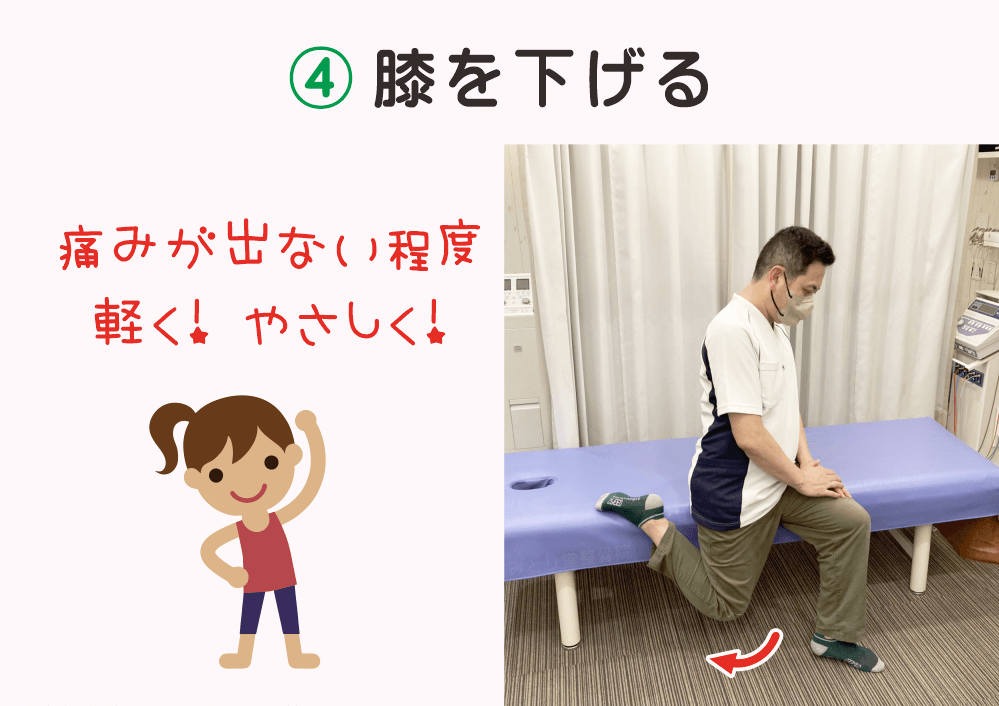

| 5.右膝を床に近づけるように膝を下げましょう。 ※勢いをつけずに、ゆっくりと行いましょう。

|

|

| 6.太ももの前側が伸びている感覚が出てきたら、10秒間キープ! 以上で終了です。 ※痛みが出ない程度に、軽めに行ってください。

|

|

| ストレッチは、1回だけでは大きな変化を期待できません。 毎日コツコツと続けることが大切です。また、ストレッチを行う際に、「痛みを我慢する」「強く行う」「無理に伸ばす」はNG! 筋肉や関節を痛めてしまう可能性があります。無理せず、軽めに行いましょう。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-06-27 (金)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-06-20 (金)

|

|

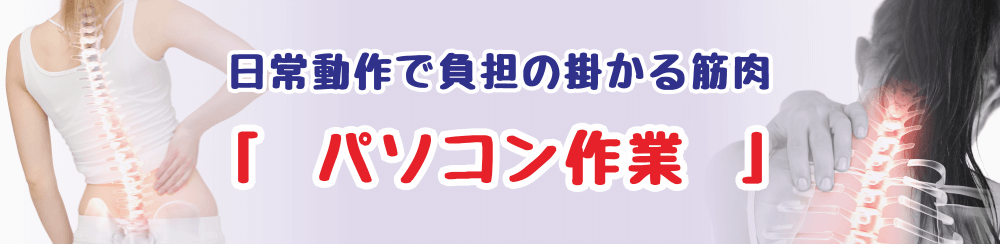

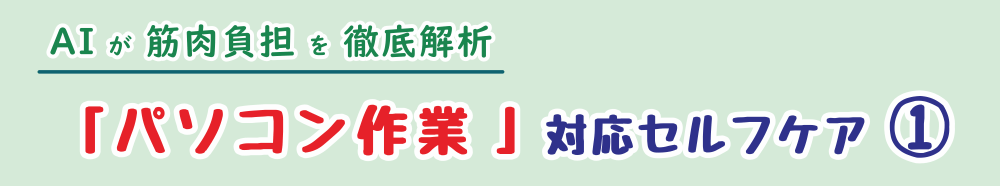

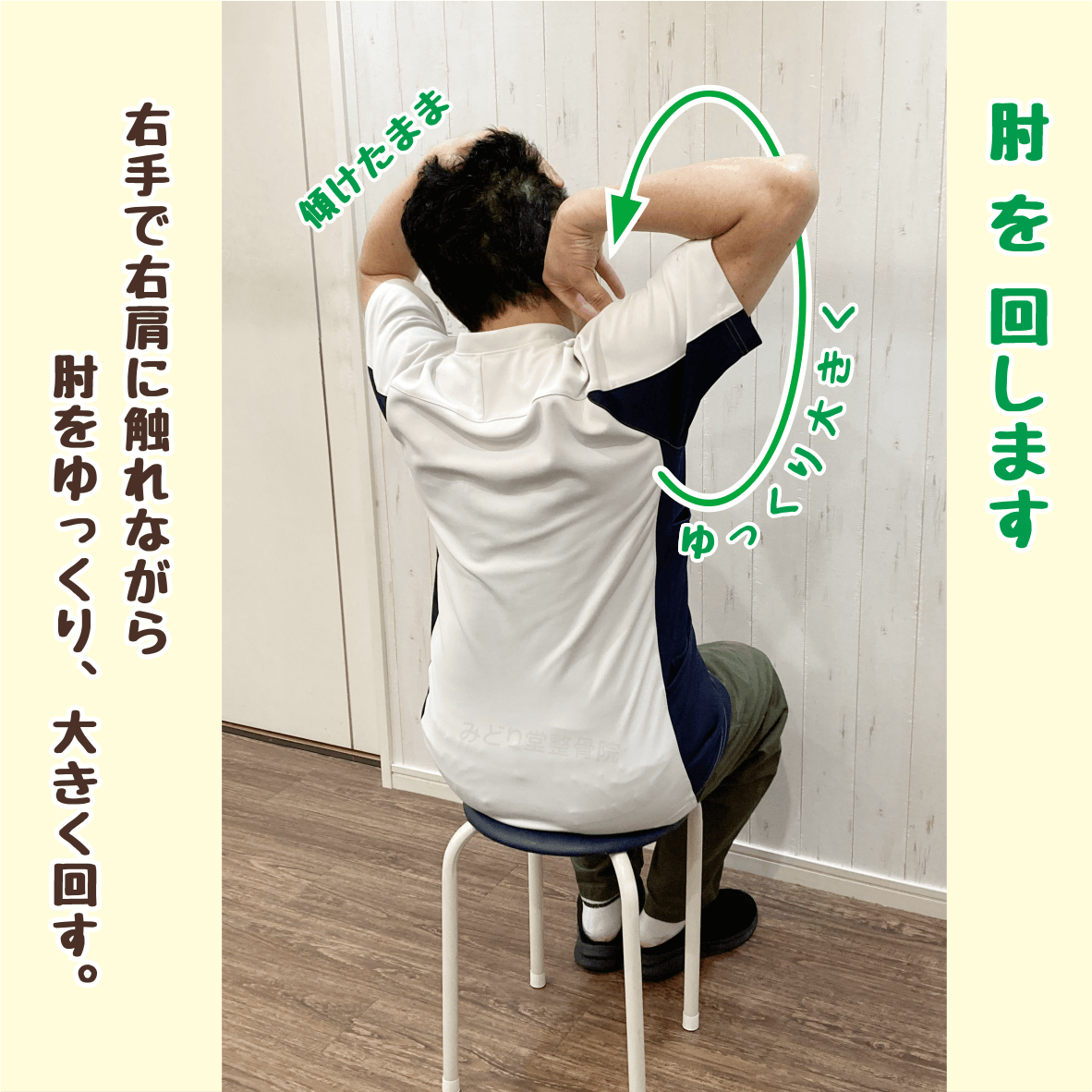

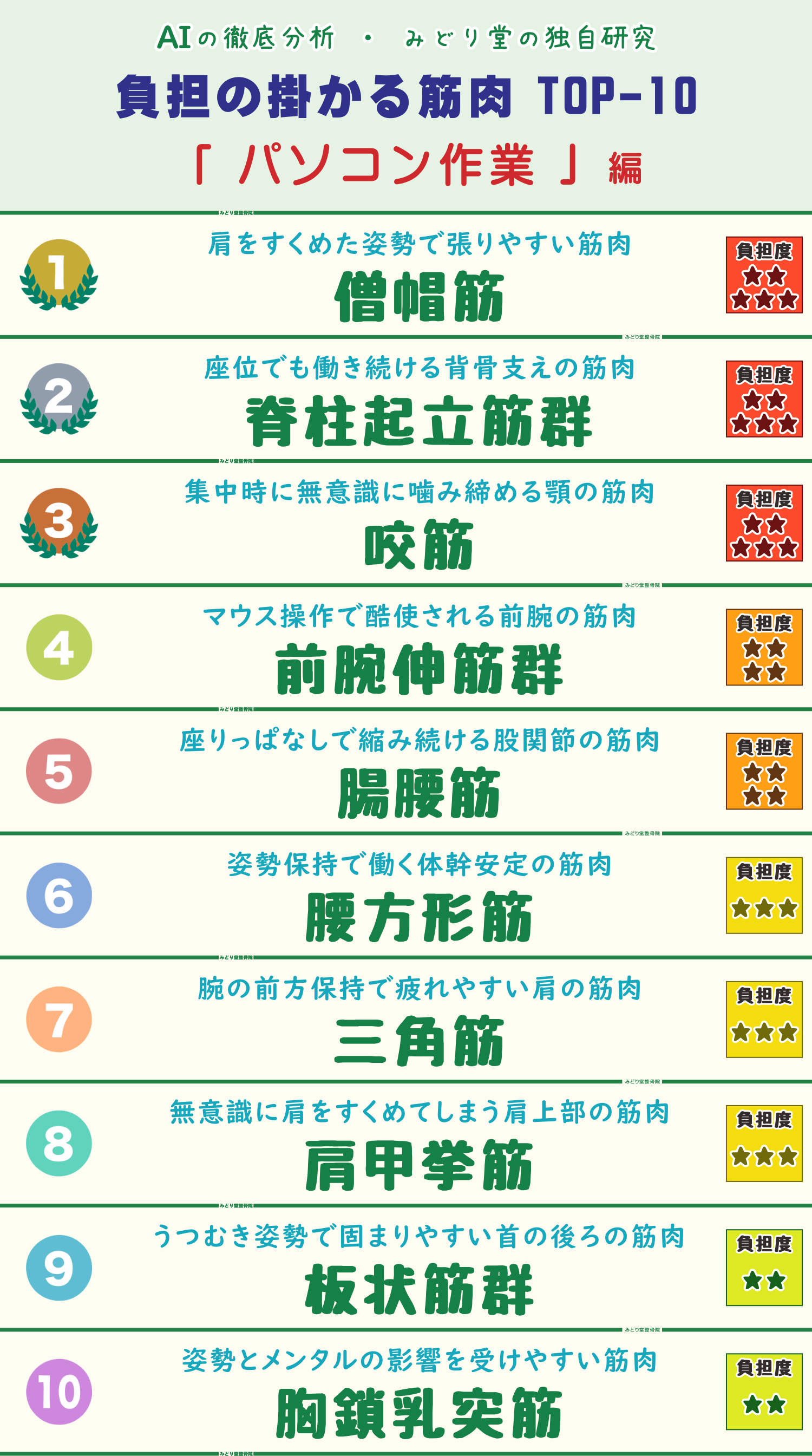

パソコン作業は、座ったままで手先しか動かさない“楽な作業”に見えるかもしれません。 実際には、長時間の前かがみ姿勢や、同じ姿勢を保ち続けることにより、首・肩・肩甲骨まわりの筋肉に大きな負担がかかっています。 特に、首を支える筋肉や肩甲骨を安定させる筋肉たちは、作業中ずっと休むことなく働き続けています。 その結果、「首が重い…」「肩がこる…」「背中がだるい…」といった不調を感じる方も少なくありません。 そこで今回は、みどり堂整骨院による独自の視点とAI解析をもとに、パソコン作業中に特に負担がかかる筋肉に注目し、セルフケアをご紹介します。 作業前に軽く体を動かし、血流を促しておくことで、作業中の負担を軽減し、不調の予防にもつながります。ぜひお役立てください。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 作業姿勢や体格、使用する椅子・机・モニターの高さなどにより、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲で作業を行い、違和感や不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

|

| 肩の力を抜いて、深呼吸からスタート。 椅子に座ったら、肩の力を抜いて深呼吸しましょう。 まずはリラックスした状態をつくりましょう。

|

|

| 頭部を左に傾けて、首から肩をじんわりストレッチ。 左手の重さを軽く頭に乗せるようにして、首をやさしく左に傾けます。 首から右肩にかけての筋肉がじんわりと伸びていく感覚を味わいましょう。

|

|

| 肩甲骨を大きく動かして、血流をアップ! 首は左に傾けたままキープし、右手で右肩に軽く触れます。 そこから、右ひじで大きな円を描くように、ゆっくりと回しましょう。 固まりやすい肩甲骨まわりがほぐれて、肩全体がふわっと軽くなっていくのを感じられます。

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

|

| 肩の力を抜いて、右腕を腰の後ろに回します。

|

|

頭を左に傾けて、右側の首〜肩にかけて伸ばします 右腕の位置は変えずに、頭をゆっくり左に傾けましょう。 右の首筋から肩にかけて、じんわりと伸びていく感覚を味わってください。

|

|

左手で右肩をやさしく押さえ、さらに深いストレッチへ 頭を左に傾けた姿勢を保ったまま、左手で右肩の上部をそっと押さえます。これによって、ストレッチの効果がいっそう高まります。 肩を押さえるときは、指先ではなく指の腹(平らな部分)を使い、5~10秒ほどじんわりとやさしく押さえてみましょう。

※ 注意事項 痛みを感じる場合は無理をせず、中止してください。 無理のない範囲で行いましょう。 |

|

| ちょこっとアドバイス 一見ラクそうに見えるパソコン作業。 ● 作業前に姿勢チェック! ● 同じ姿勢は、筋肉の負担MAX! ● メンタルのケアも忘れずに!

パソコンは便利だけど、からだにはかなりの激務なんです。 |

|

| 🔍 ここから先は、筋肉の働きや負担の掛かり方について、専門的な内容に踏み込んでいきます。 「筋肉のことをもっと深く知りたい方」「身体の仕組みに関心がある方」は、ぜひ読み進めてください。一般の方は、無理せず以下のリンクからメニューページへ退避してくださいね。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)によってパソコン作業中の動作における筋肉への負担を理論的に算出したものです。 ただし、作業環境(椅子や机の高さ、モニターの位置など)や姿勢のクセ、作業時間、体格(身長・体重・筋肉量)などの違いによって、実際の筋肉の使われ方や負担の程度には個人差があります。 このランキングは、あくまでセルフケアの参考としてご活用いただき、実際の体感や状態に応じて無理のないケアを心がけてください。 なお、ランキングの順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定を行ったものではありません。身体に不調を感じた場合は、無理をせず、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。 |

|

|

第1位 僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★★≫ パソコン作業での主な負担: 「肩をすくめた姿勢でガチガチ!」 堂々の第1位は…やっぱりこの筋肉、「僧帽筋」です! 首の後ろから肩、そして背中の上の方まで広〜く広がっている、わりと大きめの筋肉。 パソコン作業をしていると、ついつい肩にグッと力が入っちゃいませんか? この状態が長く続くと、僧帽筋がじわじわと緊張してきて、 さらに、画面をのぞき込むような姿勢や、前かがみの姿勢も、僧帽筋にはけっこうなストレス。 この僧帽筋がこり固まると、肩の重だるさだけじゃなく、 対策としては、作業の合間に肩をぐるっと回してみたり、 意識して「がんばりすぎてる肩」に、こまめにリセットタイムを入れてあげましょう。 |

|

|

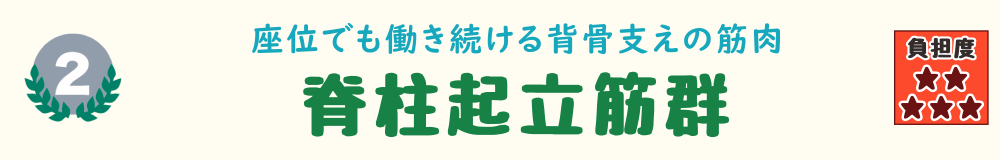

第2位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ パソコン作業での主な負担: 「長時間の座り姿勢を支え続ける」 「脊柱起立筋群」は、背骨に沿って縦にビシッと伸びている筋肉の集まり。 この筋肉たちががんばってくれているおかげで、背中をピンと立てたまま座ったり立ったりできるわけですが…。 そんな姿勢が続くと、この脊柱起立筋群にはじわじわと負担がたまり、「背中が重い…」「なんだか腰までだるい…」と感じるように。 気づいたら背中がガチガチ、猫背っぽくなってた…なんてことも少なくありません。 対策としては、作業の合間にイスに浅めに腰かけて、背もたれにふわっと寄りかかってみたり、背中をぐ〜っと気持ちよく伸ばすストレッチを入れてあげるのが効果的。 がんばり続けている背中の筋肉たちに、ちょっとひと息入れてあげましょう。 |

|

|

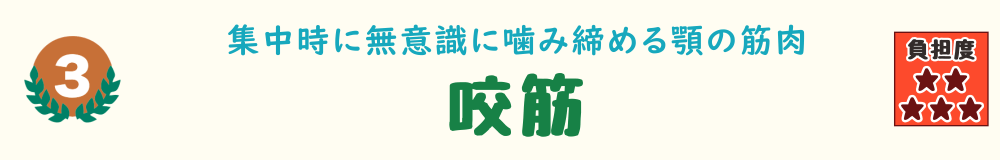

第3位:咬筋(こうきん) ≪負担度:★★★★★≫ パソコン作業での主な負担: 「集中時の“噛みしめ”でガチガチに」 「咬筋」は、奥歯をグッと噛みしめたときにエラのあたりでポコッと盛り上がる筋肉。 でもこの筋肉、食事のときだけじゃなくて、パソコン作業中などで集中しているときにも無意識に働いてしまうことが多いんです。 こういった状態、実は「食いしばり」や「TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)」と呼ばれていて、咬筋が疲れる大きな原因になります。 その結果、「なんだか顔まわりがこわばる…」「こめかみがジーンと重たい…」なんて症状が出てきたら、あご周りの筋肉たちが「ちょっと休ませて〜」と言ってるサインかもしれません。 この辺の筋肉がガチガチになると、顔のだるさやエラの張り感だけでなく、顎関節の違和感、さらに頭痛・首こり・肩こりまで引き起こすことも。 対策としては、作業中に口を軽く開け閉めしてみたり、あごを左右にゆっくり動かしたり、下顎を前後に動かしたり、あごの体操をするのがオススメ。 「今、噛みしめてないかな?」と、ときどき意識して力を抜いてあげるだけでも、かなりスッキリしますよ。 |

|

|

第4位 前腕伸筋群(ぜんわんしんきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ パソコン作業での主な負担:「マウス操作で前腕パンパン!」 「前腕伸筋群(ぜんわんしんきんぐん)」は、ひじから手首にかけて前腕にある筋肉の集まり。 パソコン作業では、マウスを操作する際にこの前腕伸筋群が大活躍。 とくに長時間マウスを使う方は、前腕の外側がパンパンに張ったり、だるくなったり…。 マウス操作中、「腕が重い」「手首からひじにかけて疲れがたまる」そんなときは、まさにこの筋肉が「もう限界…」と訴えているサイン。 対策としては、作業の合間に「手首をくるくる回す」「手をブラブラ振る」など定期的に動かして、手や腕の緊張を緩めることを心がけましょう。 |

|

|

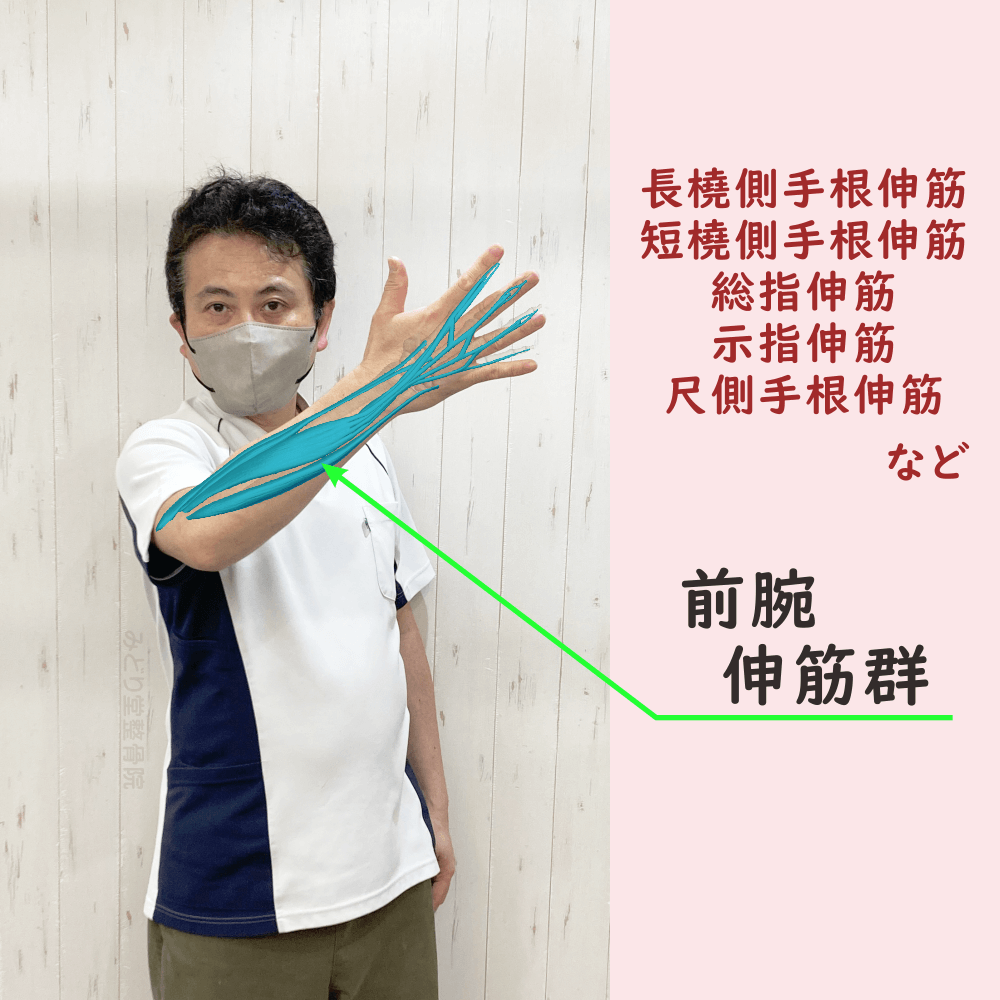

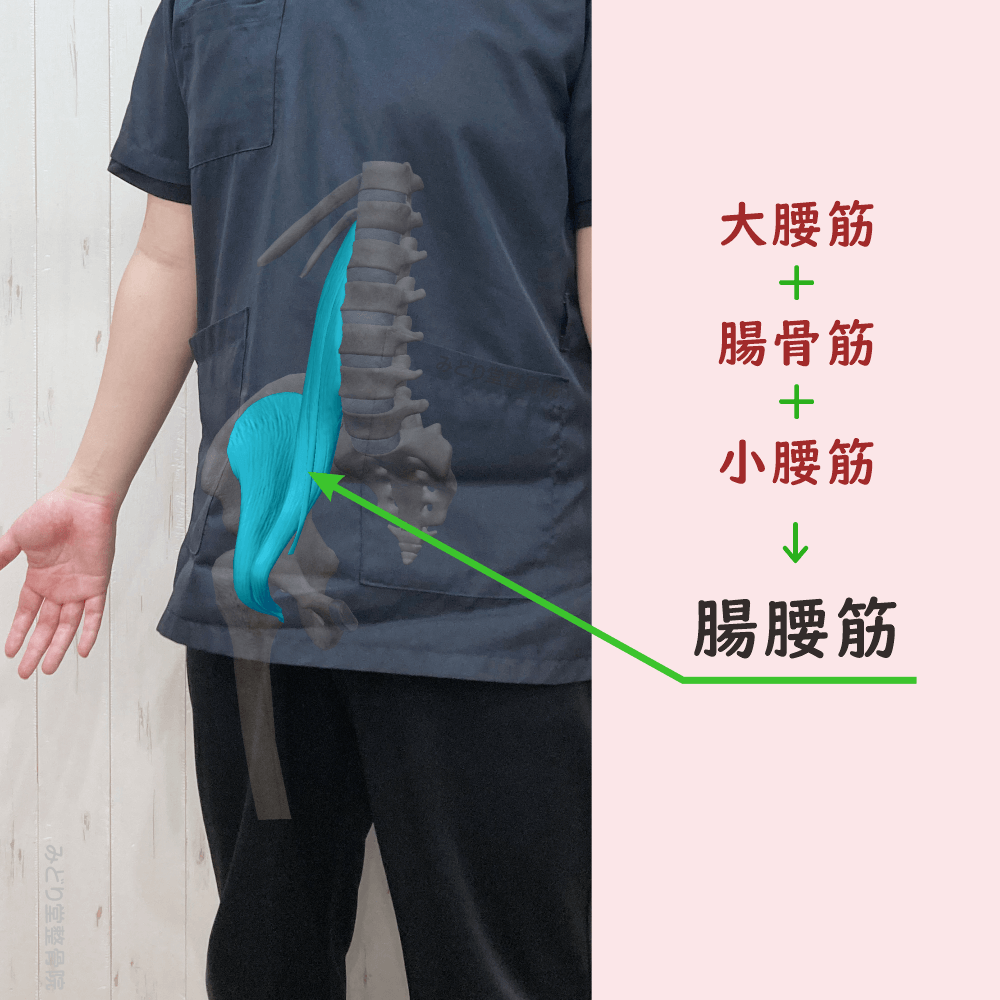

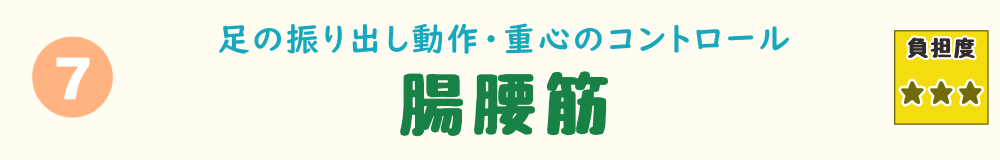

第5位 腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★★≫ パソコン作業での主な負担:「座りっぱなし、縮みっぱなし!」 「腸腰筋(ちょうようきん)」は、上半身と下半身をつないでいる筋肉で、“インナーマッスル”の代表格。 最近ではテレビや雑誌などでも「腸腰筋」という言葉を耳にする機会が増えましたが、実は「腸腰筋」という名前の筋肉が単体で存在するわけではないんです。 この腸腰筋は、脚を持ち上げたり、股関節を曲げたりする動きで大活躍! ところが…パソコン作業で長時間イスに座りっぱなしになると、この腸腰筋たちはギュ〜ッと縮んだままの状態に。 筋肉がかたくなると、腰に負担がかかったりして、腰痛の原因となるばかりではなく、 対策としては、作業の合間に立ち上がって、脚を後ろに大きく引き、股関節の前側をぐ〜っと伸ばすストレッチが効果的。 |

|

| 🖥️ 第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! ここからは第6位以下の筋肉たちの登場です。長時間の座り作業が生む“深層の負担”に迫る、まさに筋肉マニアのためのディープエリアです。 「パソコン作業で身体のどこが悲鳴を上げているのか、もっと知りたい!」という勇気ある筋肉マスター志望の方は、ぜひこのまま読み進めてください。「一回撤退します…」「もうお腹いっぱい…」という方は、無理せず下のリンクからメニューに戻ってくださいね |

|  |  |

|

|

第6位 腰方形筋(ようほうけいきん) ≪負担度:★★★≫ パソコン作業での主な負担:「腰の両サイドから姿勢保持」 「腰方形筋(ようほうけいきん)」は、腰の奥の方にある筋肉で、背骨と骨盤をつないで、姿勢を安定させる大切な役割をしています。 とくにパソコン作業のように、長時間じっと同じ姿勢でいると、腰方形筋にはかなりの負担がかかります。 「腰が張る」「腰全体が重だるい」そんなときは、この筋肉が疲れてきているサインかもしれません。 対策としては、椅子に座ったままでもOKな、体を左右にゆっくり倒す体操がおすすめです。「いいな~♪ いいな~♪ に~んげ~んっていいな~♪」 みたいな動き・・・。 (わかるかな?) 深呼吸をしながら大きめに動かすと、血流が良くなって、固まった筋肉もゆるみやすくなりますよ。 |

|

|

第7位 三角筋(さんかくきん) ≪負担度:★★★≫ パソコン作業での主な負担:「腕を前に出した姿勢で緊張状態に」 「三角筋(さんかくきん)」は、肩の丸みをつくっている筋肉です。 パソコン作業では、三角筋の前部線維に負担が集中しやすく、腕を前に出したままの姿勢が長く続くと、前部線維が緊張しっぱなしの状態になり、疲れがどんどんたまってしまいます。 特にデスクワーク中は、無意識のうちに肩が前に入りがちなので、腕の重みを支え続ける三角筋の前側には、じわじわと負担がかかってしまうのです。 「肩の前側がなんだか重だるい…」「腕を動かしていないのに肩がこる…」そんなときは、この前部線維ががんばりすぎているサインかもしれません。 対策としては、腕を後ろに引いて胸を開くストレッチや、肩甲骨を軽く寄せるような体操がおすすめです。 呼吸に合わせてゆっくり動かすことで、肩まわりの血流がよくなり、こわばった筋肉も少しずつゆるんできますよ。 |

|

|

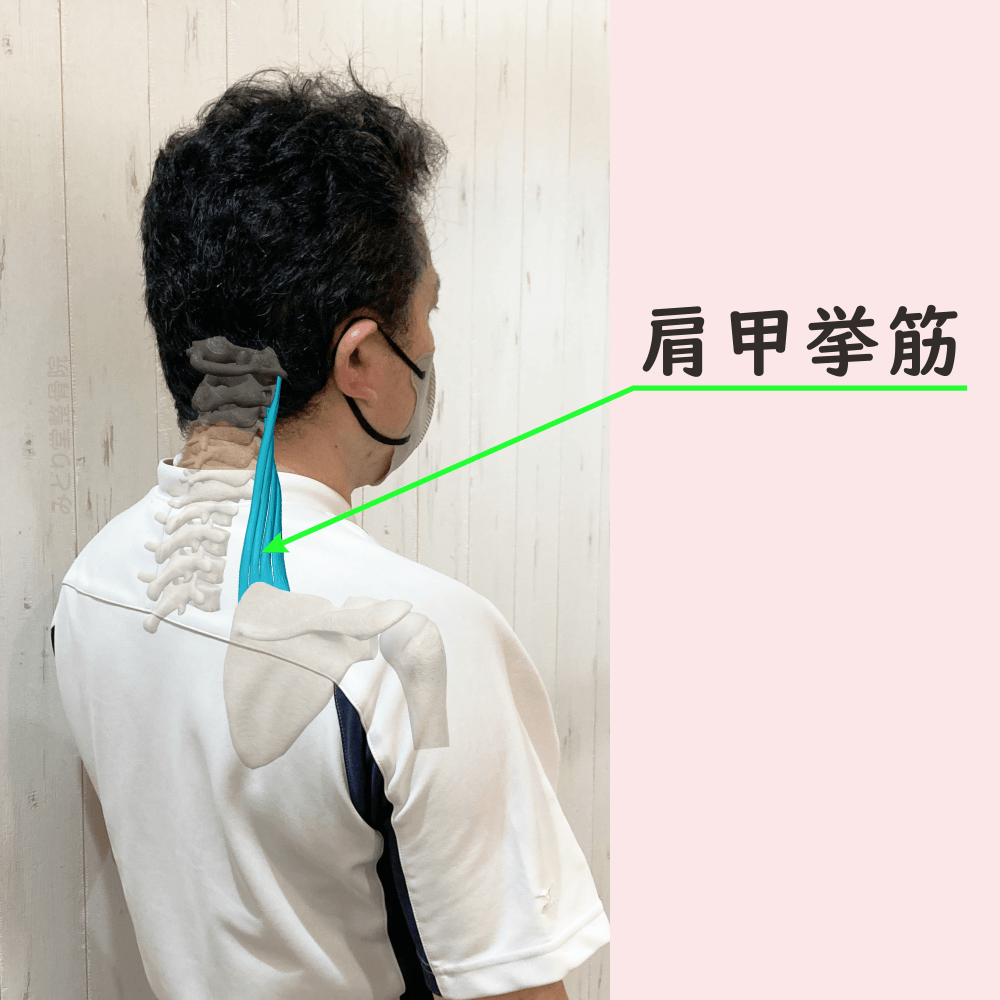

第8位 肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★★≫ パソコン作業での主な負担:「無意識の“すくめ肩”で緊張が持続!」 肩甲挙筋(けんこうきょきん)は、首の横から肩甲骨の上のほうにつながっている、細長い筋肉です。 パソコン作業に夢中になっていて、「気づいたら肩が上がってた…」なんてこと、ありませんか? その結果、「首のつけ根が重だるい」「肩の上がパンパンに張ってくる」「なんとなく頭まで重い…」といった不快な症状が出やすくなるんです。 さらに、精神的なストレスや前かがみの姿勢、寒さによる肩すくめなども、肩甲挙筋への負担を大きくしてしまいます。 そんなときは、肩をゆっくり耳に近づけてから、ストンと落とす体操や、首を横に倒して、首すじから肩にかけてじっくり伸ばすストレッチがおすすめです。 |

|

|

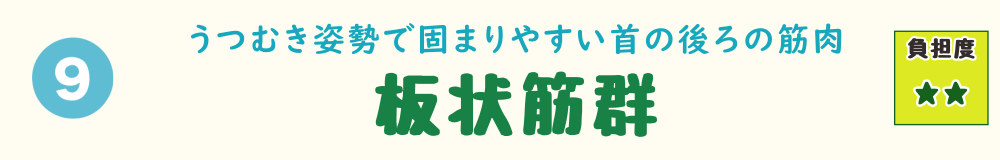

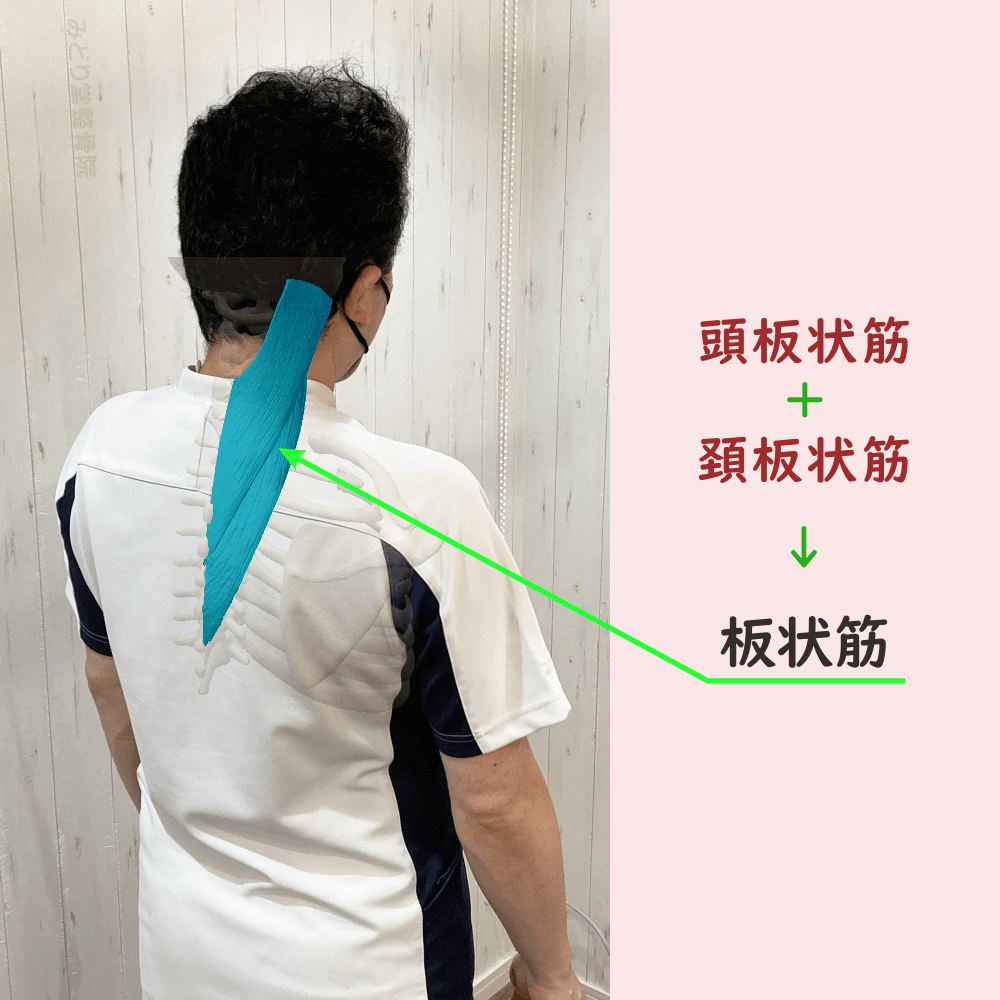

第9位 板状筋群(ばんじょうきんぐん) ≪負担度:★★≫ パソコン作業での主な負担: 「うつむいてたら、首の後ろガッチガチ!」 「板状筋群(ばんじょうきんぐん)」って、ちょっと聞き慣れない名前かもしれませんが、「頚板状筋(けいばんじょうきん)」と「頭板状筋(とうばんじょうきん)」という、2つの筋肉をあわせた呼び方なんです。 首のうしろから肩甲骨のあいだあたりにある、縦にのびた筋肉で、頭をしっかり支えたり、動かしたりするのに活躍してくれてる、けっこう頼りになる存在です。 でも、パソコン作業に集中してると、気づいたら前のめりになってたり、顔がぐーっと画面に近づいてたりしませんか? 「首のうしろが張ってる気がする…」「後頭部がズシッと重たい…」「長時間作業のあと、首がまわりにくい…」そんなふうに感じるときは、板状筋群からのSOSサインかもしれません。 そんなときは、ゆっくり頭を前に倒して“うなだれ姿勢”になり、手を頭の後ろで組んで腕の重さを使って板状筋群をじんわりストレッチしてみましょう。 毎日がんばってる板状筋たちに、たまには「ご褒美のセルフケア」あげてくださいね。 |

|

|

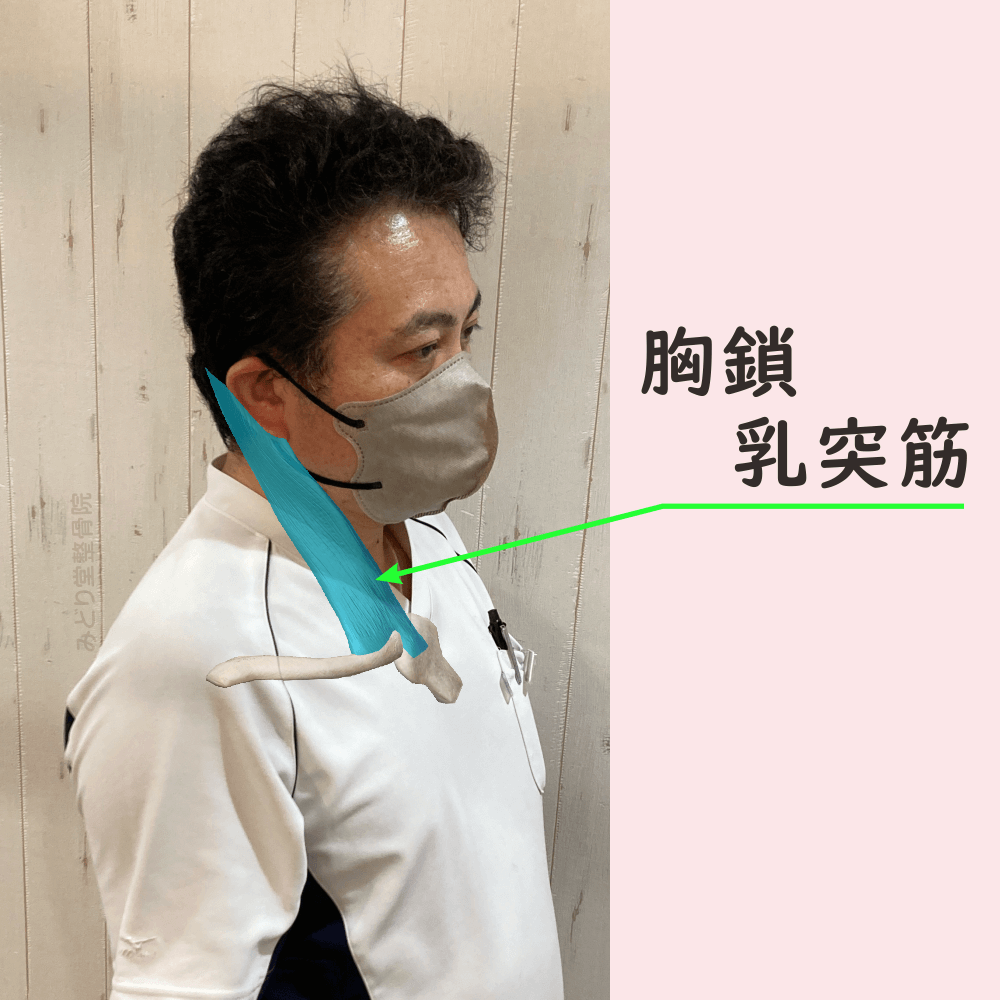

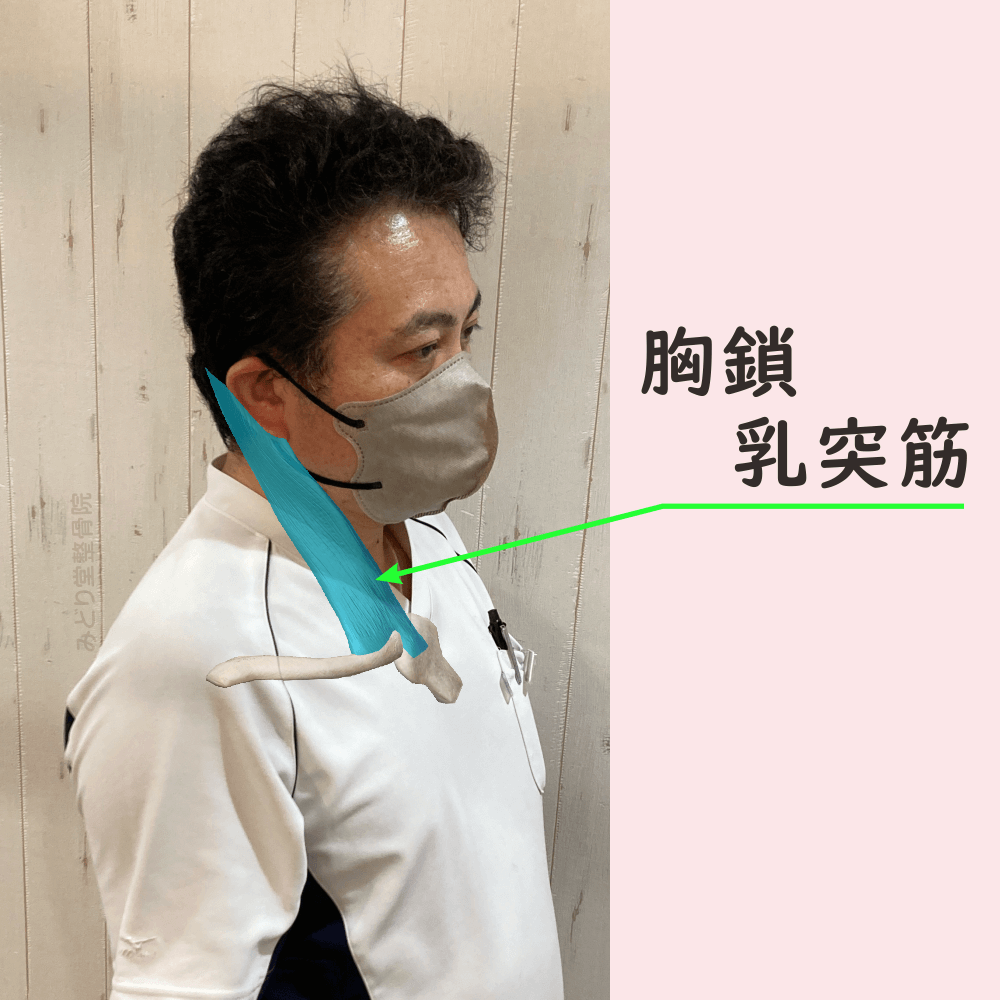

第10位 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん) ≪負担度:★★≫ パソコン作業での主な負担:「前かがみ&ストレスで首筋がつらい!」 「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」って、なんだか変わった名前ですよね。 この筋肉、顔をひねったり、上下左右に動かしたりするときにがんばってくれてるんですが、実は、姿勢を保ったり、頭のバランスを取ったりと、見た目以上に重要な役割もしているんです。 しかもこの筋肉、けっこう繊細。 たとえば、長時間パソコンに向いながら、「やばい、締切が…!」なんてプレッシャーを感じている時など、胸鎖乳突筋はガチガチになってる…なんてことも。 「なんか首の横が張ってる」「顔を横に向けづらい」「耳のうしろが痛い」なんて症状がある人は、胸鎖乳突筋が悲鳴を上げているかも…。 そんなときは、首をゆっくり横に倒したり、あごを軽く引いてのばすストレッチがおすすめ。 さらに、目を閉じて深呼吸してあげると、筋肉だけじゃなく気持ちもふわっとゆるんできますよ。 がんばりすぎてる首筋には、ちょっとやさしくしてあげましょうね。 |

|

| 💪ここまで読み切った皆さまは、もう立派な「筋肉勇者」! 長旅(?)お疲れ様でした! 日常の冒険も、無理なく安全にこなしていきましょうね。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-06-02 (月)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-06-01 (日)

|

|

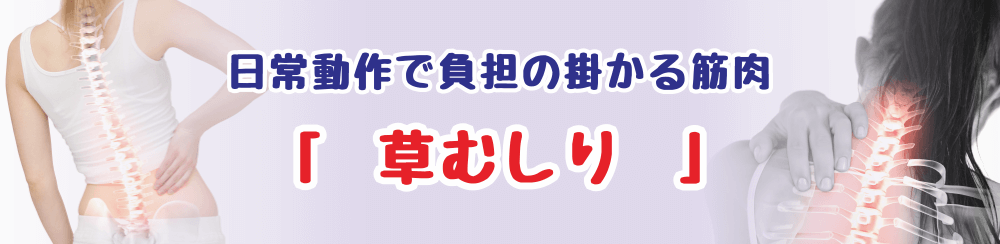

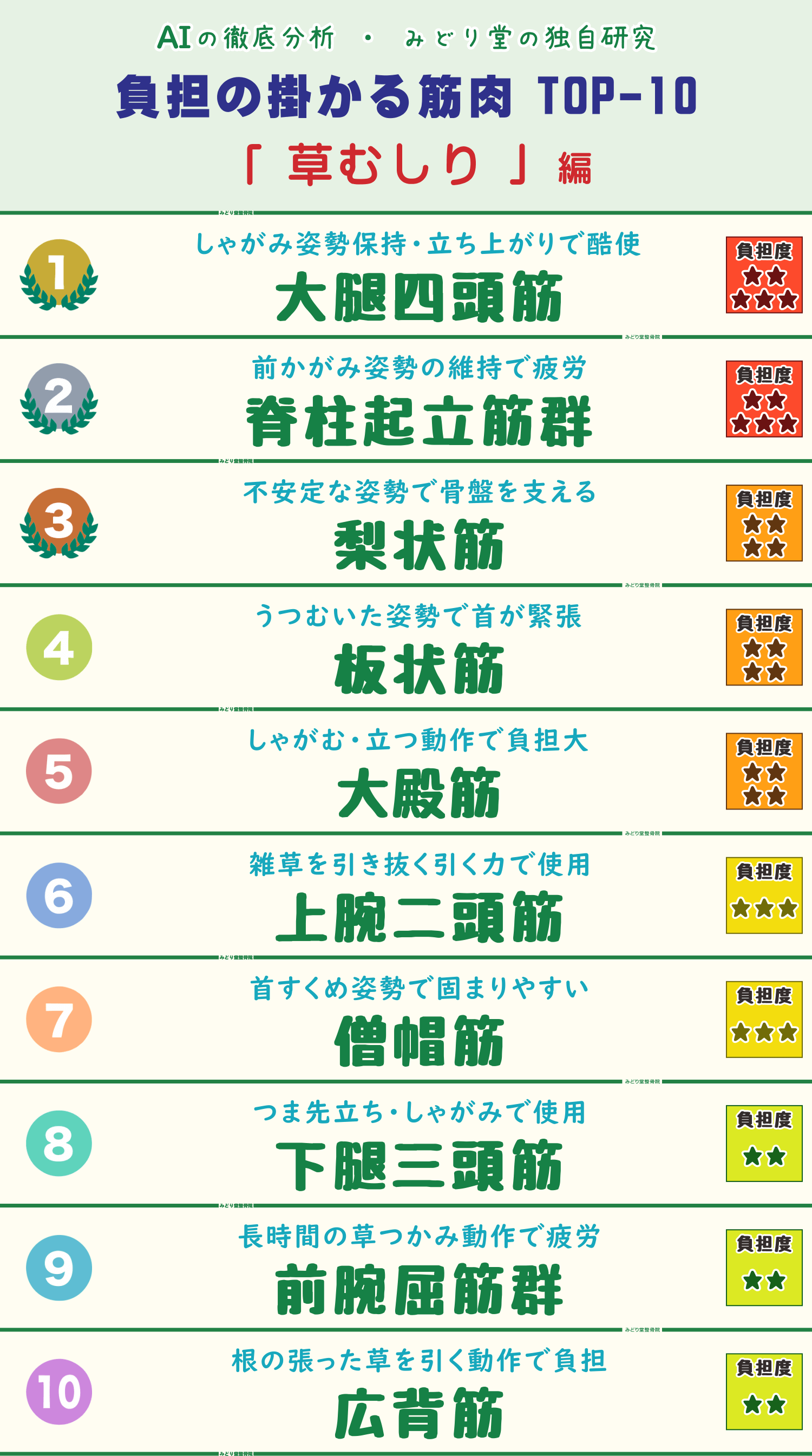

| 草むしりは、一見シンプルな作業に思えますが、実は驚くほど全身の筋肉を使う動きです。しゃがんだり、前かがみになったり、草を引き抜いたりと、普段あまり使わない筋肉にまで負担がかかっています。 特に、太もも・腰・背中・腕まわりの筋肉たちは、長時間同じ姿勢を保ったり、不安定な体勢でバランスをとったりしながら、まさに総動員で働いています。その結果、草むしりの後に「腰がつらい…」「太ももがパンパン…」と感じる方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、みどり堂整骨院独自の観察とAI解析をもとに、「草むしり中に負担のかかる筋肉ランキング」を作成しました。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 作業姿勢や体格、使用する椅子・机・モニターの高さなどにより、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲で作業を行い、違和感や不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

|

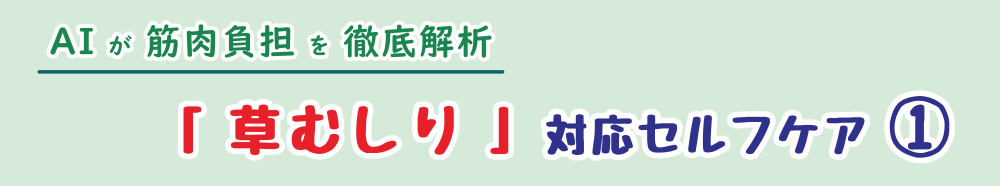

| 壁から少し離れて立ち、左手は安定した場所に添えて体勢を整えます。 転倒を防ぐため、しっかりとバランスを取りましょう。

|

|

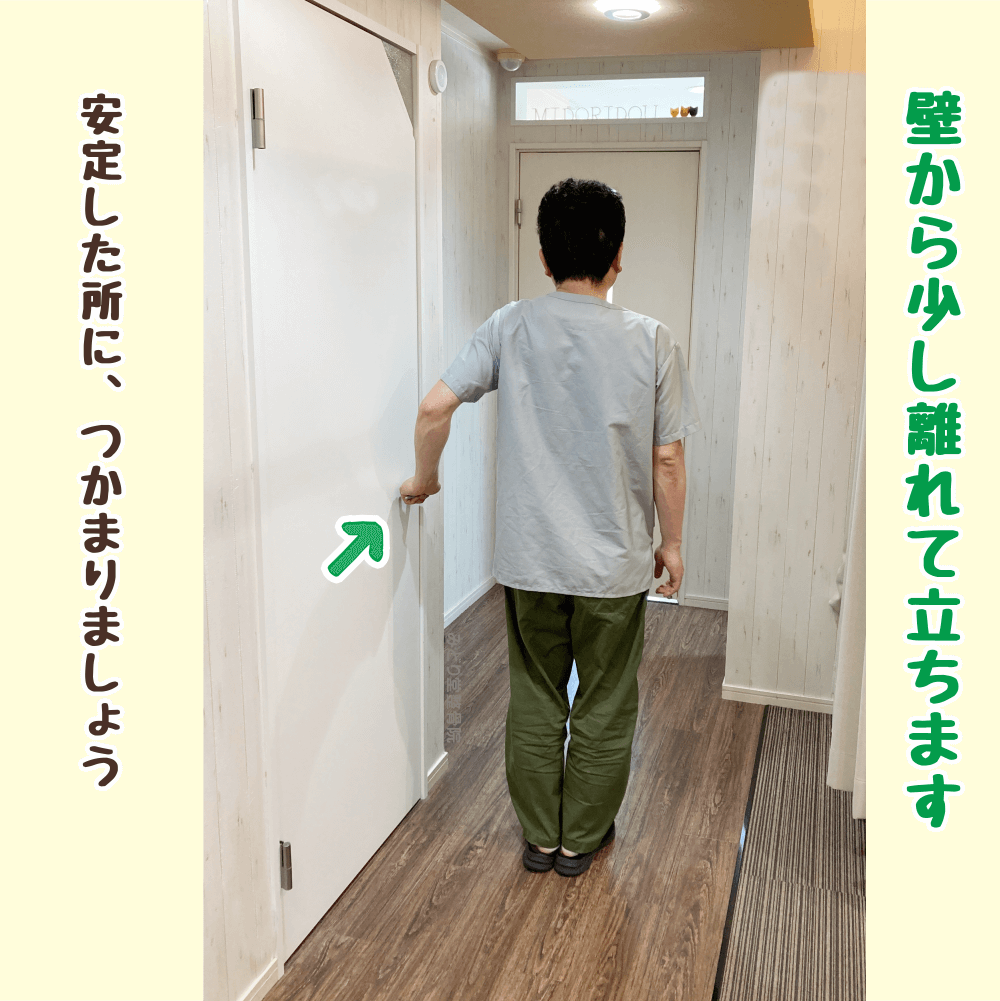

| 右足を後ろに引き、右足のつま先を壁に近づけます。 左足に重心をのせて立ち、足元が安定するよう意識しましょう。

|

|

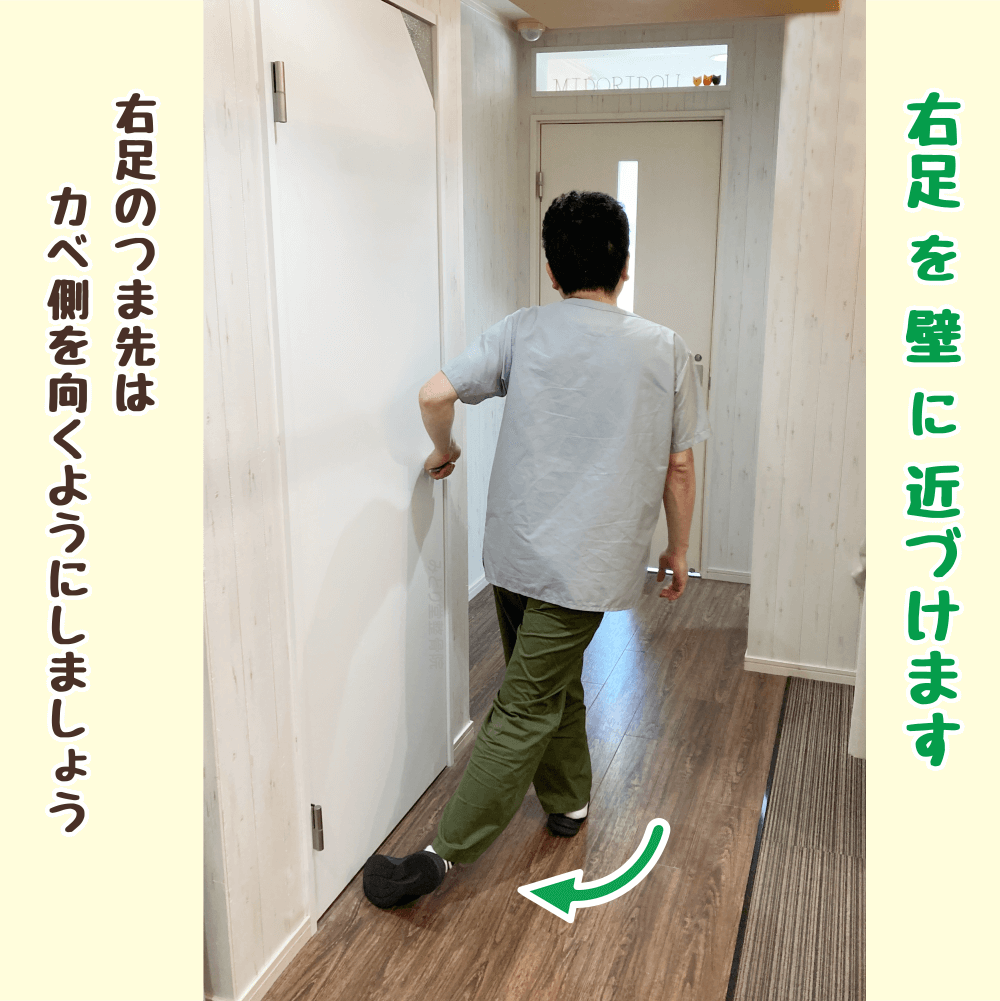

| 右手を壁に近づけて伸ばし、右肩~背中~腰~太ももにかけて伸びを感じます。 この姿勢を5秒ほどキープしてから、ゆるめる動きを2〜3回繰り返しましょう。 草むしり前の準備運動として行うことで、体への負担やケガの予防にもつながります。 右側が終わったら、同様に左側も行いましょう。

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

|

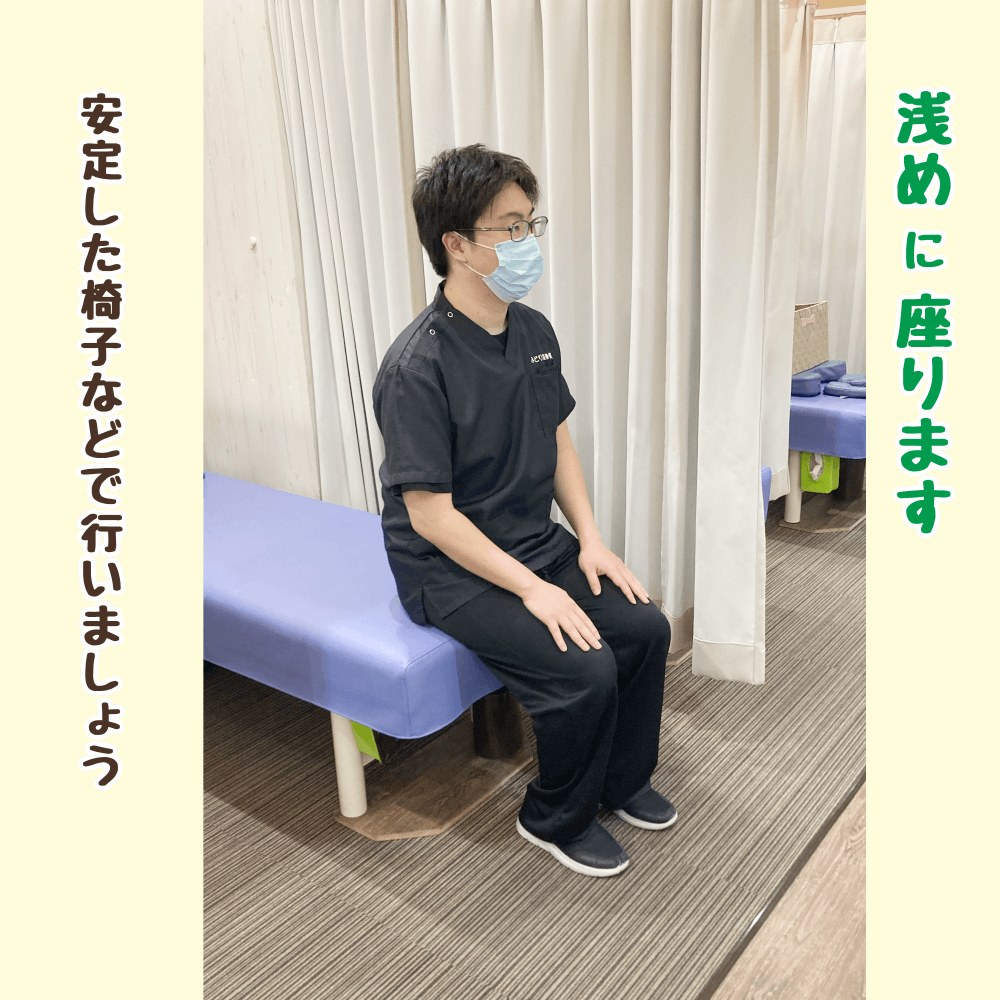

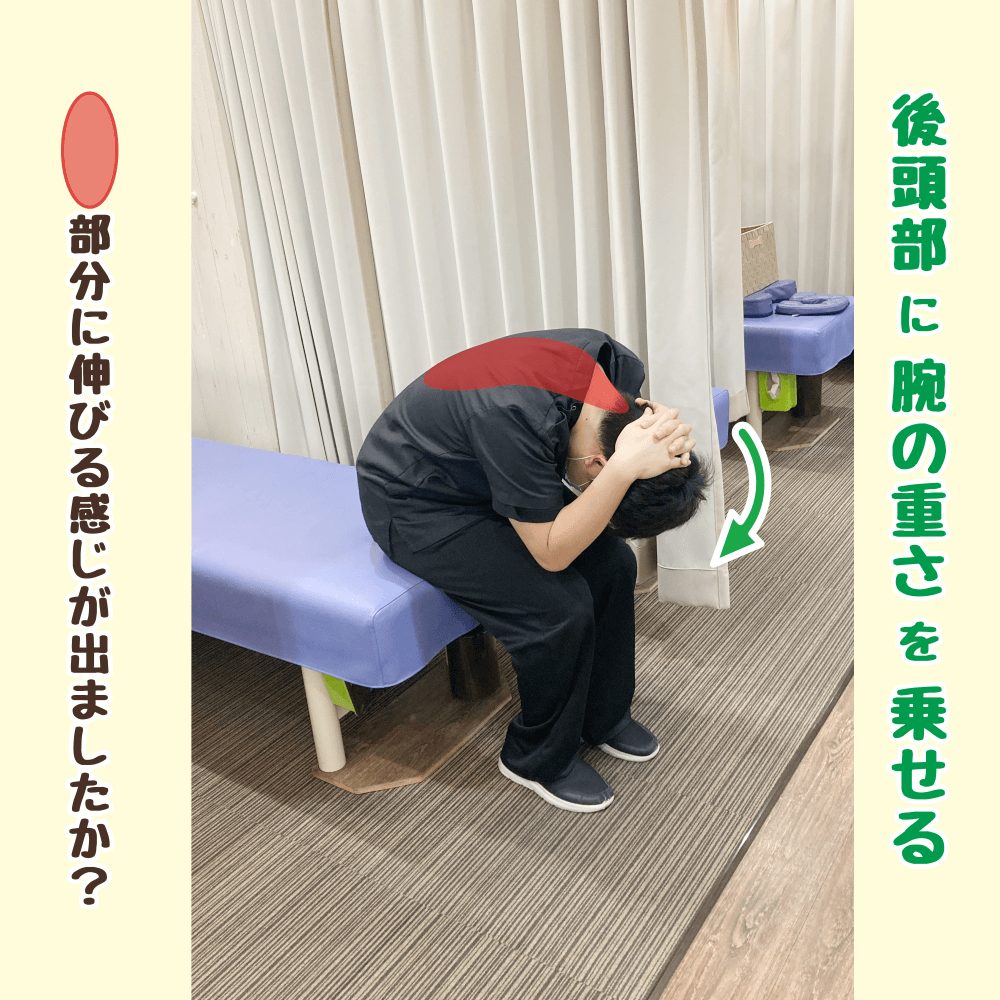

| 肩の力を抜いて、リラックスして座ります。 タイヤ付きの椅子は避け、安定した椅子やベッドなどで行いましょう。

|

|

首・肩・腰の力をできるだけ抜き、上半身を前に倒します。 呼吸を止めず、自然なリズムで続けましょう。

|

|

頭の後ろで手を組み、腕の重さを使って前屈を少し深めます。 写真の赤く示した部分がじんわり伸びていればOKです。 そのまま10秒キープし、呼吸は自然に続けてください。

※ 注意事項 痛みを感じる場合は無理をせず、中止してください。 自分のペースで、無理のない範囲で行いましょう。 |

|

| ちょこっとアドバイス 草むしりって、やってみると意外と全身運動。 ● 作業前は「準備体操」でスイッチON! ● 同じ姿勢を続けない ● 手と背中のケアを忘れずに ● 作業後は「ストレッチ」で筋肉をやさしく整える 草むしりは、お庭や花壇がきれいになるだけじゃなく、気分転換や精神的なリラックスにもつながる素敵な作業。 |

|

| 🌿 ここから先は、筋肉に関する専門的(ちょっとマニアック)な解説に突入します。 「草むしりでどこが筋肉痛になるのか気になって仕方ない!」という探究心あふれる方、ようこそ筋肉の深層世界へ。「筋肉の話はほどほどで…」という一般の方は、以下のリンクからメニューページへ退避できますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に観察・分析したデータをもとに、人工知能(AI)によって草むしり動作における筋肉の負担を理論的に算出したものです。 ただし、草むしりの作業時間や作業姿勢、地面の状態、道具の有無、体格(身長・体重・筋肉量)などによって、筋肉の使われ方や負担の程度には大きな差が出る場合があります。 ここに示した順位や数値は、あくまで一つの参考情報としてご覧ください。ご自身の体調や感覚に応じて、無理のないセルフケアを心がけることをおすすめします。 なお、このランキングは医学的・科学的に精密な測定を行ったものではなく、個人差があることを前提とした目安です。作業後に違和感や痛みがある場合は、専門家への相談をご検討ください。 |

|

|

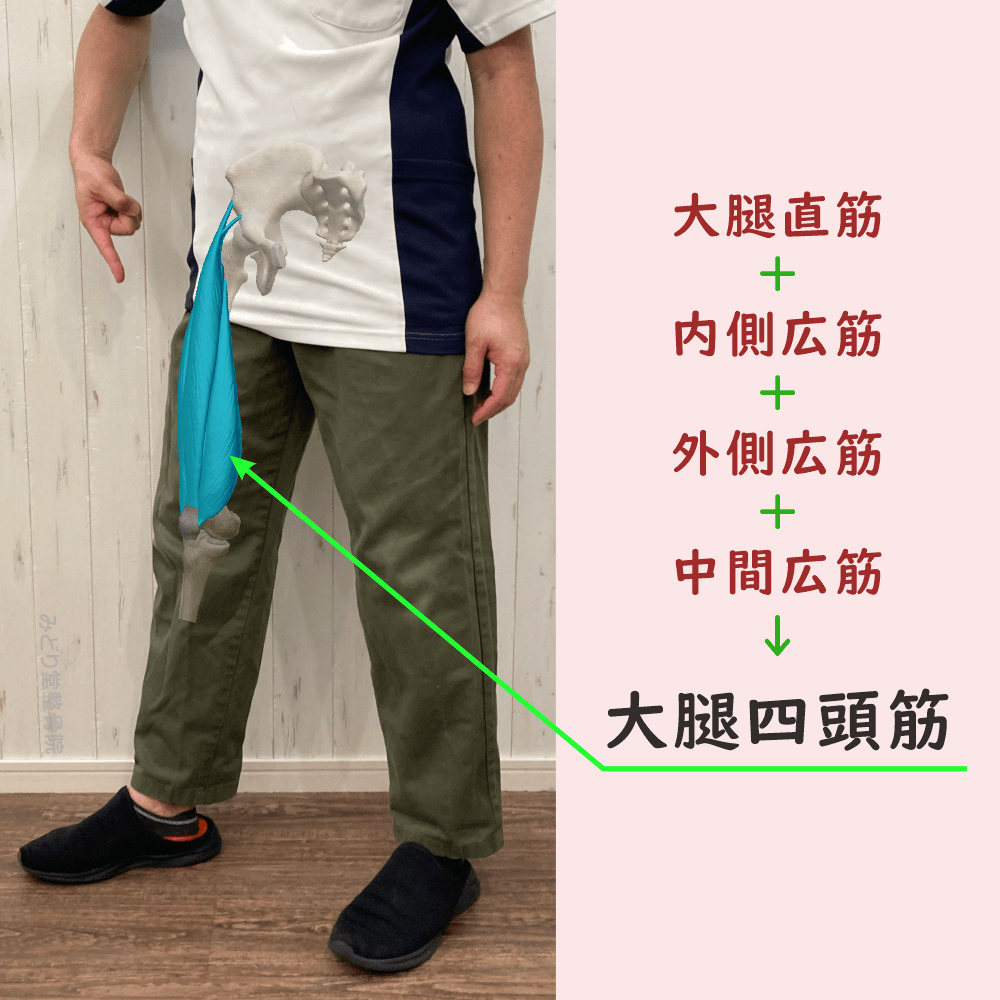

第1位:大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」は、太ももの前側にある大きな筋肉で、名前のとおり、4つの筋肉が集まってできています。 草むしり中って、地面に近づくために中腰やしゃがんだ姿勢が多くなりますよね。 とくに、長時間の草むしりのあとに「太ももがパンパン…」「しゃがむのがツラい…」という感覚があるなら、まさにこの筋肉が頑張りすぎていたサイン。 ときどき足をのばしたり、立ち上がって軽くストレッチをするだけでも、筋肉の疲れが和らぎますよ。

|

|

|

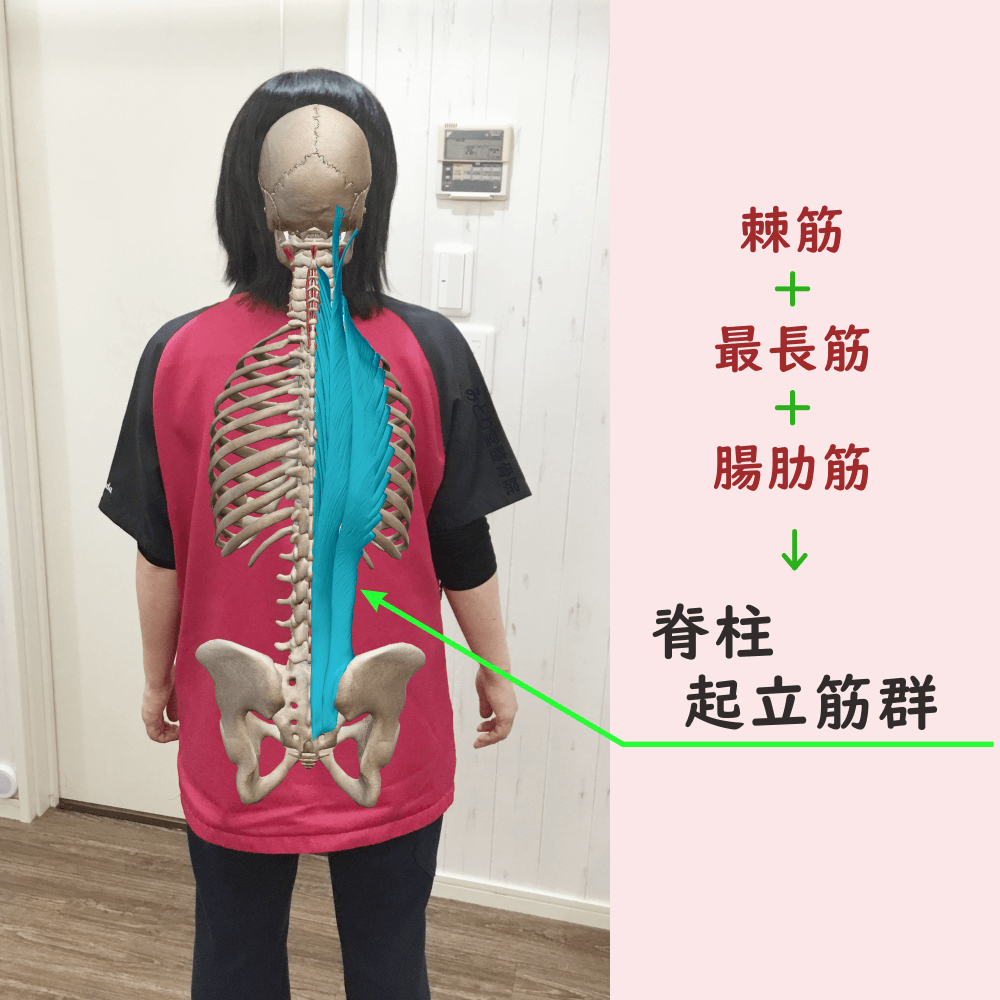

第2位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん)」は、棘筋・最長筋・腸肋筋の3つをまとめた名前で、背骨のすぐわきに沿ってズラリと並ぶ、姿勢キープのプロフェッショナル。背中から腰まで、まさに“体幹の支柱”といえる存在です。 草むしりって、どうしても前かがみや中腰の姿勢が続きますよね。 しかも、しゃがんでるあいだも、立ち上がるときも、ほぼ常に働きっぱなし。 ときどき背すじを伸ばしたり、腕をぐーんと上に伸ばしてリフレッシュ。 |

|

|

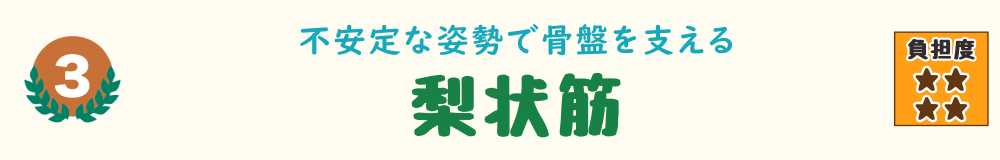

第3位:梨状筋(りじょうきん) ≪負担度:★★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「梨状筋(りじょうきん)」は、お尻の奥の方にひっそりとある、小さめの筋肉。でもこの筋肉、実は“骨盤の安定”という大事なポジションを担っています。 草むしりって、しゃがんだり中腰になったりと、下半身にグッと力が入る動きが多いですよね。そんなとき、骨盤と股関節のつながりを支えてくれているのが、この梨状筋です。 でも、長時間しゃがみっぱなしだったり、左右に体をひねったりする作業が続くと、梨状筋にじわじわと負担が…。 「なんかお尻の奥がダルいなぁ…」そんなときは、梨状筋ががんばりすぎてるサインかもしれません。 |

|

|

第4位:板状筋(ばんじょうきん) ≪負担度:★★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「板状筋(ばんじょうきん)」は、首から背中の上部にかけてある深層の筋肉。とくに“頭を支える”ことにかけては、ベテラン選手です。 草むしりのときって、つい長時間、うつむいたままになりますよね。 作業後に「首の後ろがじーんと重だるい…」なんてときは、この筋肉が踏ん張っていた証拠かもしれません。 ときどき首をゆっくり後ろに倒したり、左右に回して深呼吸。

|

|

|

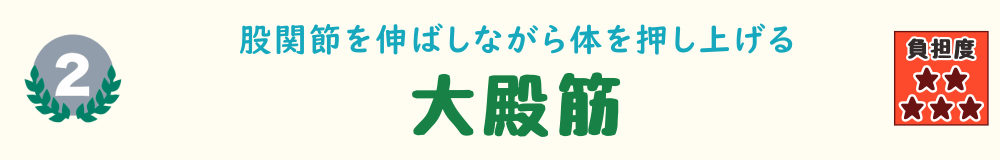

第5位:大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「大殿筋(だいでんきん)」は、お尻の大部分を占める、とても大きな筋肉。歩く・立ち上がる・しゃがむなど、日常のいろいろな動きを陰で支えてくれる、頼れる存在です。 草むしりでは、しゃがむ・立ち上がる・ちょっと移動する…を何度も繰り返しますよね。 作業後に「太ももより、お尻のほうがだるいかも…」と感じたら、それは大殿筋がしっかり頑張ってくれた証拠かもしれません。 ときどき立ち上がってお尻の筋肉をキュッと締めたり、足を前後に振って血流を促してあげましょう。 |

|

| 🌱 第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! ここからは第6位以下の筋肉たちの登場です。しゃがみ・前かがみ・引っ張る動作など、草むしりが生む“地味だけど深い負担”に迫る、まさに筋肉マニアのためのディープエリアです。 「草むしりで身体のどこが悲鳴を上げているのか、もっと知りたい!」という勇気ある筋肉マスター志望の方は、ぜひこのまま読み進めてください。「草むしりの記憶がよみがえって、なんだか身体が痛くなってきた…」「もう十分堪能しました…」という方は、無理せず下のリンクからメニューに戻ってくださいね。 |

|  |  |

|

|

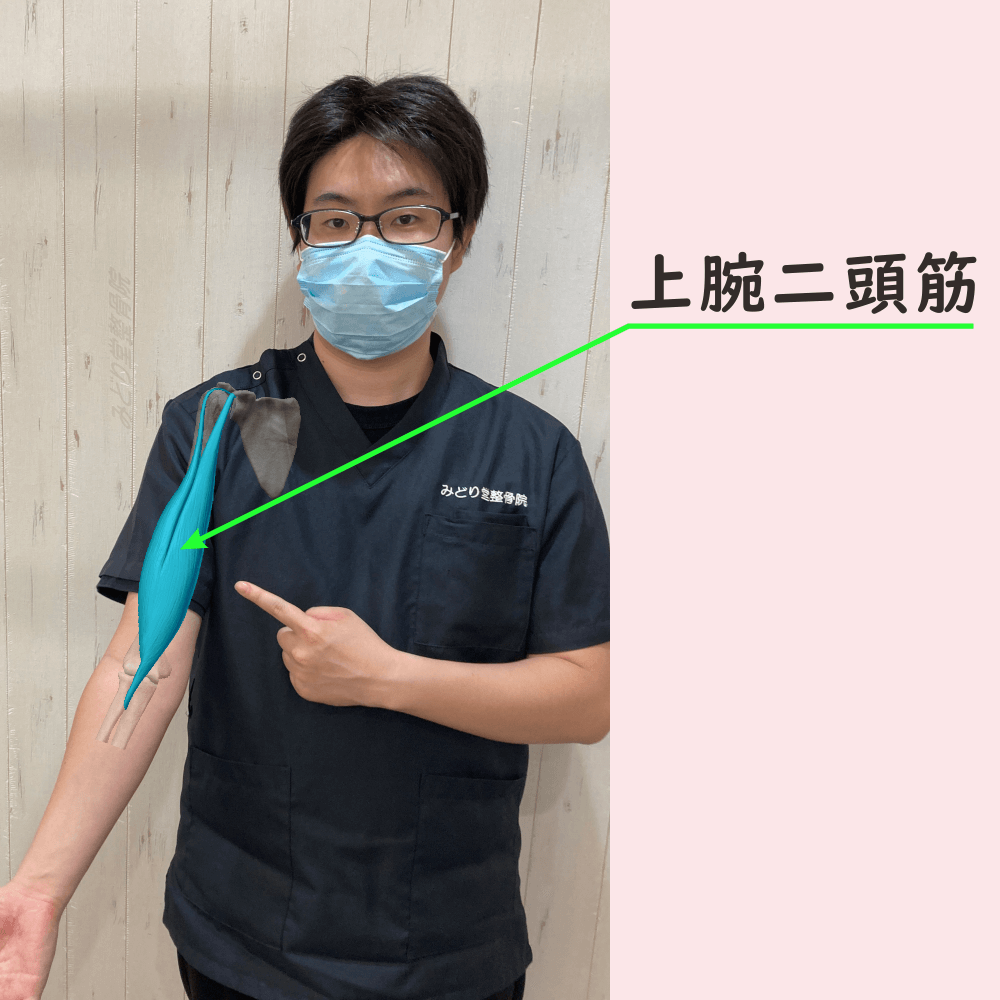

第6位:上腕二頭筋(じょうわんにとうきん) ≪負担度:★★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)」は、いわゆる“力こぶ”の部分。ひじを曲げたり、ものを引き寄せたりするときに活躍する、腕の代表選手です。 草をつかんで引っぱったり、抜いた草をまとめて持ち上げたり… 草むしりの後に「腕がパンパン…」なんて感じるときは、この筋肉に負荷がかかっていたサインかもしれません。 作業の合間には、腕をダラーンと脱力して、軽くぶらぶら振ってリフレッシュ。 |

|

|

第7位:僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「僧帽筋(そうぼうきん)」は、首の後ろから肩、背中の上のほうにかけて広がっている、大きめの筋肉です。肩甲骨の動きを支えたり、首すじや背中の上側を安定させたりと、姿勢をキープするうえでも欠かせない存在なんです。 草むしり中って、つい長くうつむいたまま作業しがちですよね。しかも、腕を前に出したままの姿勢が続いたりして、じわじわ肩まわりに負担がかかってきます。 作業が終わったあと、「首すじから肩にかけてズーンと重い…」なんて感じたら、それは僧帽筋ががんばっていたサインかもしれません。 途中でいったん手を止めて、肩をすくめてストンと落としたり、首をゆっくり回したりして深呼吸。 |

|

|

第8位:下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「下腿三頭筋(かたいさんとうきん)」は、ふくらはぎにある「腓腹筋(ひふくきん)」と「ヒラメ筋」を合わせた呼び方。内側と外側の腓腹筋、そしてその奥にあるヒラメ筋、この3つで構成されています。 草むしりって、気づくとずっとしゃがんでいたり、微妙につま先に体重がかかっていたりしますよね。そんなとき、下腿三頭筋は足元でバランスをしっかりキープしてくれているんです。 草むしりのあとに「ふくらはぎがパンパン…」「足がダル重い…」なんて感じたら、それは下腿三頭筋からの「そろそろ休ませて〜」という声かもしれません。 作業の合間に、かかとの上げ下げ運動をして血流を促したり、足首をぐるぐる回してリラックスさせてみてください。 |

|

|

第9位:前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん) ≪負担度:★★★≫ 草むしりでの主な役割: 「前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん)」は、その名のとおり、前腕(ひじから手首まで)にある、手首や指を曲げる筋肉の集まり。ざっくり言えば、「つかむ」動きの担当ですね。草をギュッと握ったり、ゴミ袋をキュッとしばったり…そんな場面で頼りになる存在です。 草むしりって、思っている以上に手先を使いますよね。草を引っぱるときは、まず“つかむ”動作からスタート。そのままグイッと引き抜いて、抜いた草をまとめて持ち上げて…。そんな一連の流れの中で、前腕屈筋群はずっとフル稼働しています。 作業のあとに「手がだるいなぁ…」「前腕がパンパンかも…」と感じたら、それは前腕屈筋群からの「おつかれサイン」かもしれません。長時間ぎゅっと握りっぱなしだと、血流も滞ってしまいやすいんです。 そんなときは、手をパーッと開いてからギュッと握る“グーパー運動”がおすすめ。手首をブラブラ揺らすのも効果的ですよ。

|

|

|

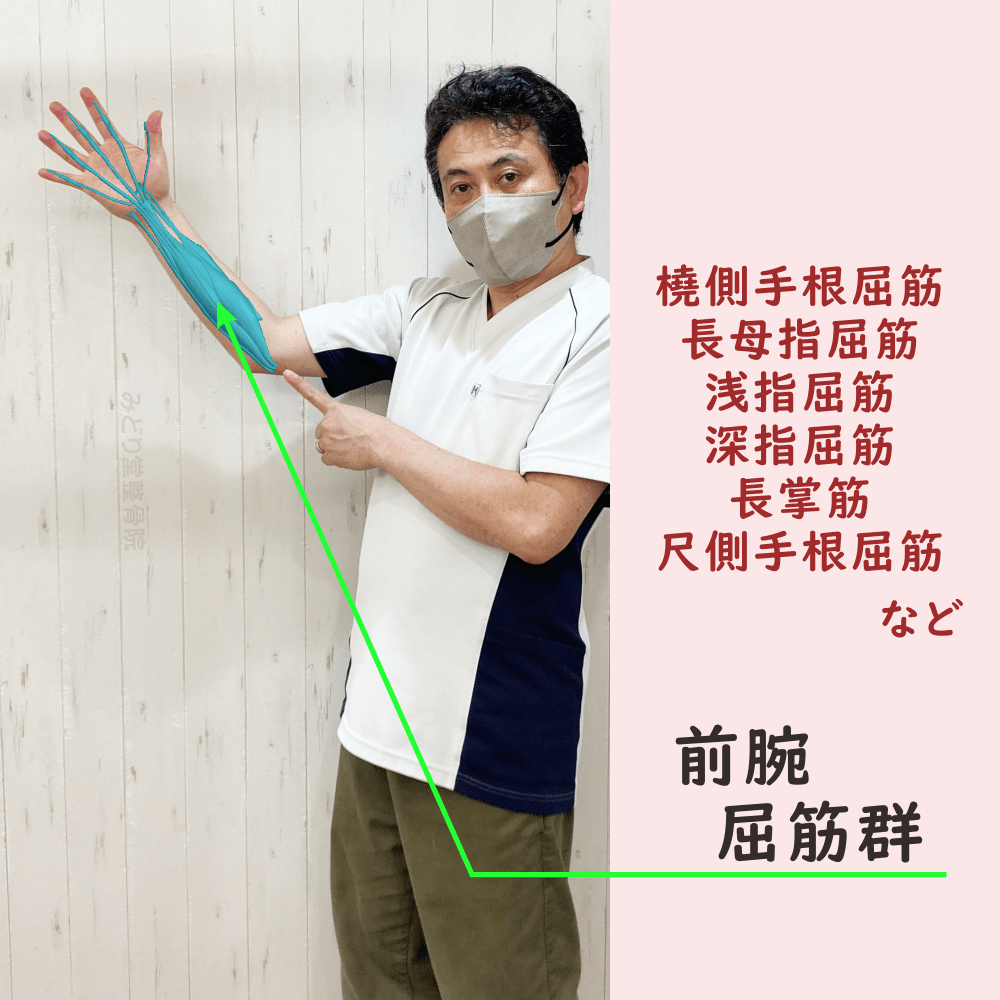

第10位:広背筋(こうはいきん) ≪負担度:★★≫ 草むしりでの主な役割: 「広背筋(こうはいきん)」は、背中の大部分を覆っている、大きくてパワフルな筋肉。 ふだんの軽い草むしり(ちょこちょこ摘む程度)なら、広背筋の出番は控えめ。 しかし、地面がカチカチだったり、根っこがしぶとい多年草だったり、ツルが絡まり放題のエリアでは……状況は一変! 広背筋、フル稼働モードに突入! 作業後に「背中が重だるい…」「肩甲骨のあたりがジーンとする…」と感じたら、それは広背筋からの「うぅ、がんばったよ…」というサインかもしれません。 そんなときは、両腕を前に伸ばして背中をグーッと丸めるストレッチや、肩甲骨まわりをくるくる回す運動がおすすめ。 |

|

| 👟最後まで読んでくださり、ありがとうございました! 筋肉たちも「よくぞここまで…!」と喜んでおります。 さぁ、今日も深呼吸して、無理なくいきましょう〜! |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-05-21 (水)

|

| 患者様からいただきました心温まる「差し入れ」や「お土産」をここでご紹介させていただきます。 皆様のお心遣いに、八王子・みどり堂整骨院のスタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも、より良い施術を提供できるよう努めてまいります。 |

![]()

|

| 2025.08.16. みどり堂整骨院の関係者様から「新潟大阪屋・月の宿」を頂きました。 |

|

| 2025.08.08. 患者様からドイツのお土産を頂きました。「アクティブゲル(マッサージジェル)」「スチューデンテン フッター(ナッツ&レーズン)」「ハリボー(グミ)」 |

|

| 2025.08.07. 患者様からの頂きもの「西八王子・PATISSERIE TATSUYA SASAKI|焼菓子」を頂きました。 |

|

| 2025.08.05. 患者様から、沖縄のお土産「雪塩・ちんすこう」を頂きました。 |

|

| 2025.07.28. 患者様から、和歌山のお土産「梅干し」を頂きました。 |

|

| 2025.07.28. 患者様から、「もち吉・夏だより(おせんべい)」を頂きました。 |

|

| 2025.07.24. みどり堂整骨院の関係者様から「ゴンチャロフ・焼菓子」を頂きました。 |

|

| 2025.07.17. 患者様から、「銀座ウエスト・リーフパイ」を頂きました。 |

|

| 2025.07.13. 患者様から、「手作り 梅干し」を頂きました。 |

|

| 2025.07.12. 患者様から、「十勝銘菓・あんバタサン」を頂きました。 |

|

| 2025.06.16. 患者様から、「森永・アーモンドクッキー」を頂きました。 |

|

| 2025.06.14. 患者様から、「大阪・いかてん(いかせんべい)」を頂きました。 |

|

| 2025.05.31. 患者様から、八王子・伊勢屋本店「みたらし団子」と「うぐいす」を頂きました。 |

|

| 2025.05.30. 関係者様から「奥吉野・高原乃糸(高級手延素麺)」を頂きました。 |

|

| 2025.05.20. 患者様からご自宅で作った無農薬野菜「スナップエンドウ」「絹サヤ」を頂きました。 |

![]()

|  |

![]()

|  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-05-20 (火)

|

|

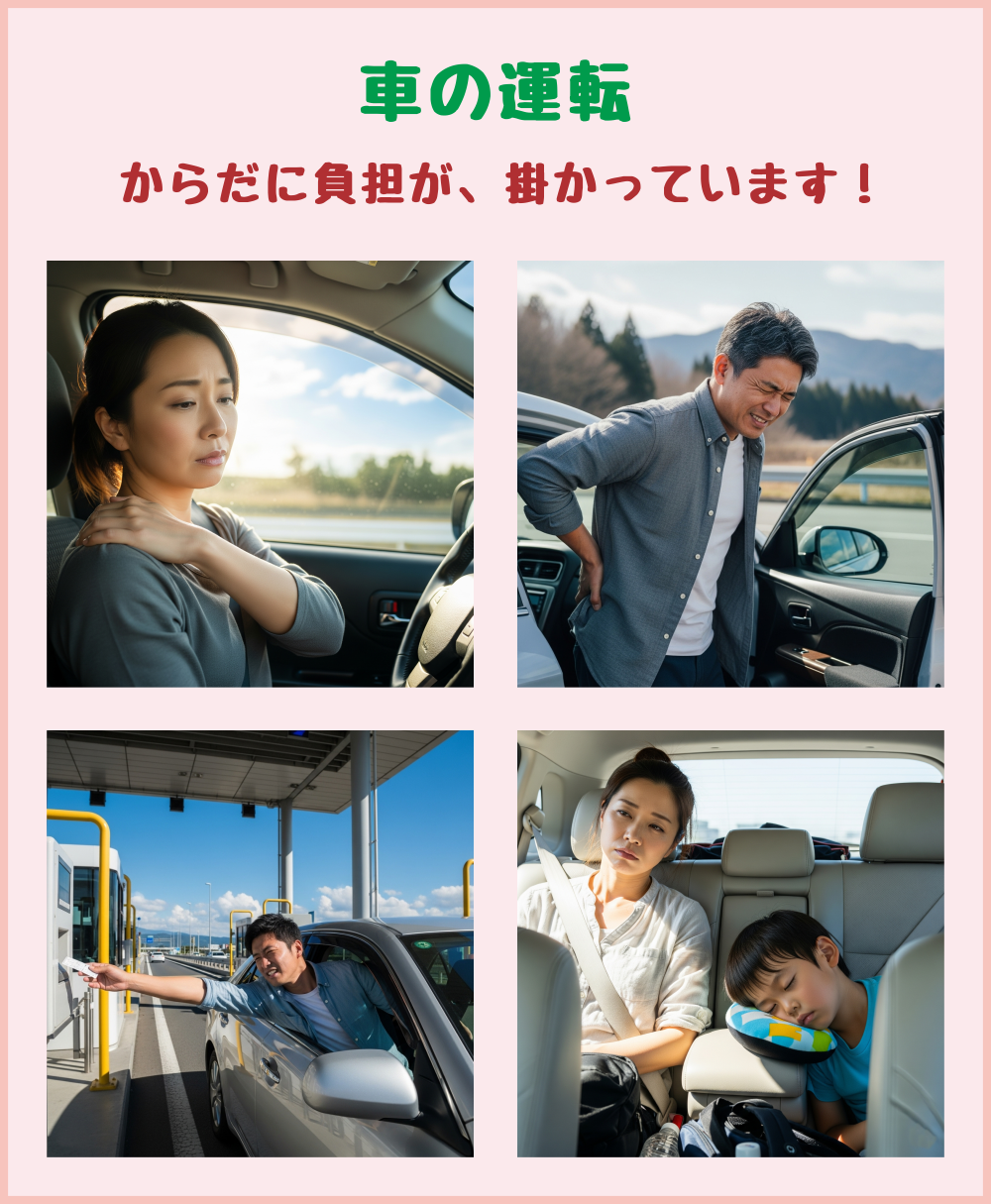

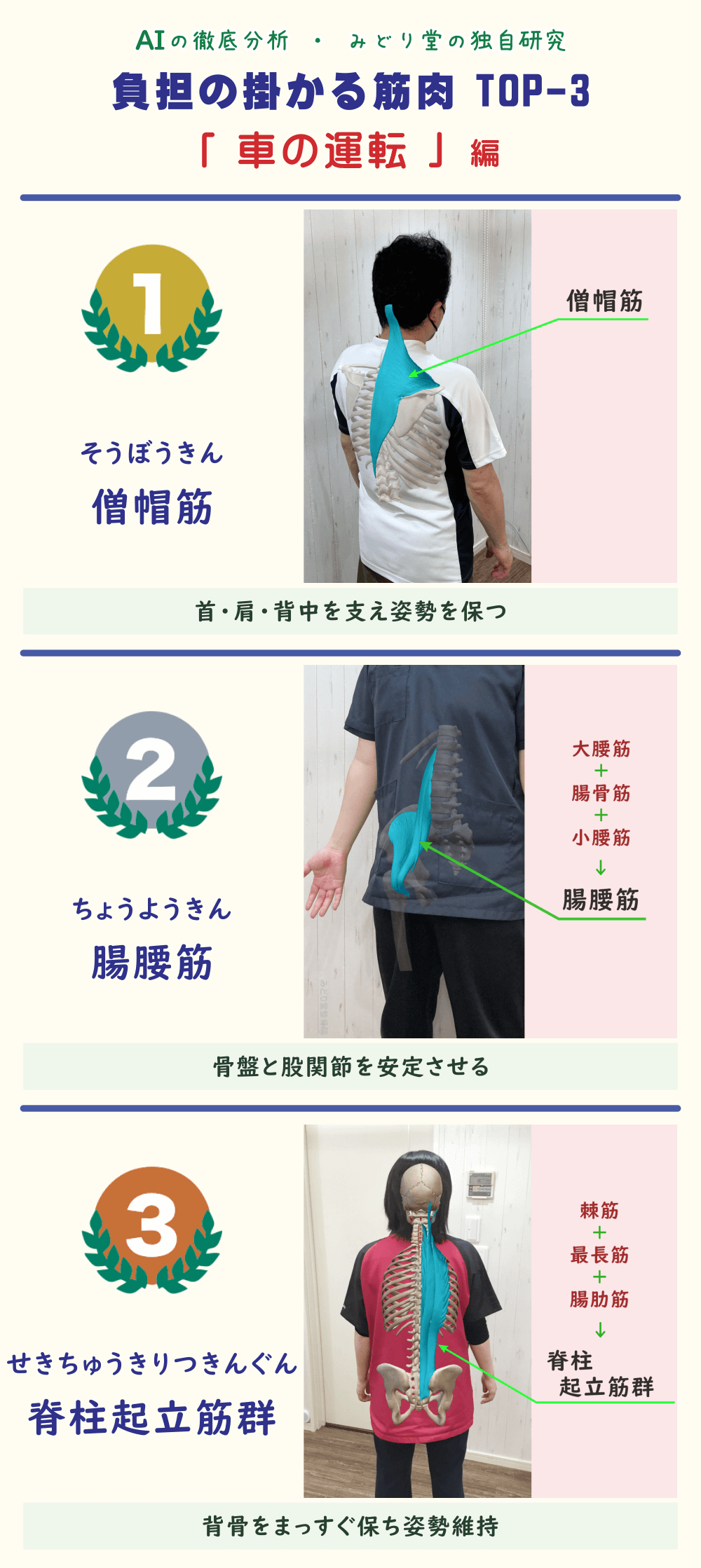

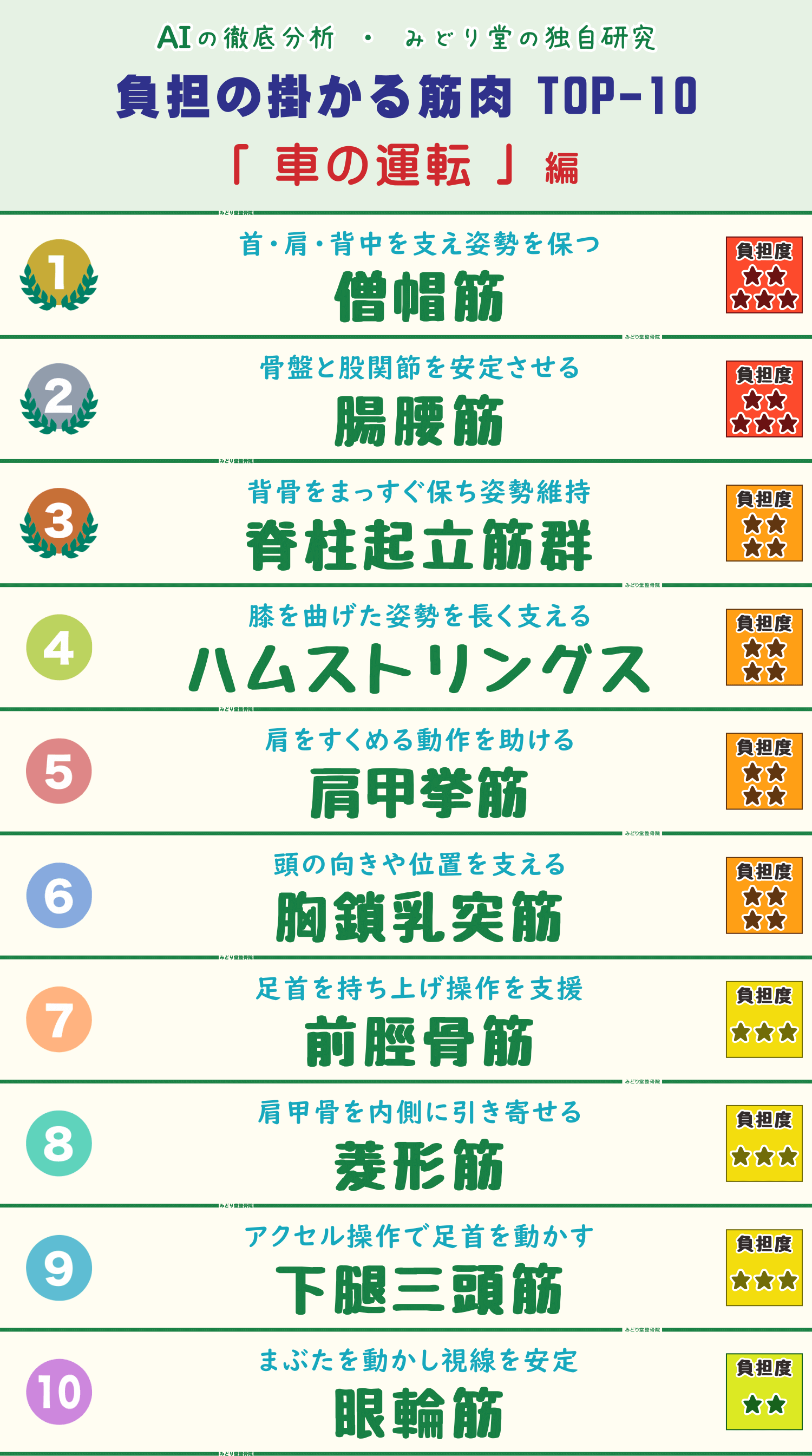

| 車の運転は、座ってハンドルを握っているだけに見えて、実は体のさまざまな筋肉にじわじわと負担がかかる動作です。長時間の同じ姿勢や、ブレーキ・アクセルの操作、周囲への注意など、意外と全身を使っています。 首や肩、腰、脚の筋肉たちは、同じ姿勢を保ち続けながら運転中の体勢を支えたり、細かな動きに対応したりと、フル稼働しているのです。そのため、特定の筋肉に負担が集中しやすく、疲れやコリにつながることもあります。 そこで今回は、みどり堂整骨院独自の研究データをもとに、AIが「車の運転時にどの筋肉にどれくらいの負担がかかっているか」を解析。負担の大きい筋肉をランキング形式でご紹介します。 知らず知らずのうちに酷使している筋肉を知ることで、日々のセルフケアや不調の予防に役立つかもしれませんよ! |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 車の運転は、長時間の同じ姿勢やペダル操作、視線の固定などにより、特定の筋肉に負担がかかりやすい動作です。 車種や体格、天候、路面状況、運転時間などによって、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

|

| ※運転中の方は、必ず安全な場所に車を停めてから行いましょう。 休憩所のベンチや車のシートなど、座った状態で行います。

|

|

| 頭をゆっくりと左に傾けます。 さらに、左手をそっと添えて、傾ける動きをやさしく補助しましょう。 無理に引っ張らず、痛みのない範囲で軽く行ってください。 |

|

| 左に傾けた頭の角度はそのままキープします。 右腕を下方向へゆっくりと伸ばしましょう。 右の首から肩にかけて、心地よく伸びる感覚があればOKです。 そのまま10秒キープしてください。

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

|

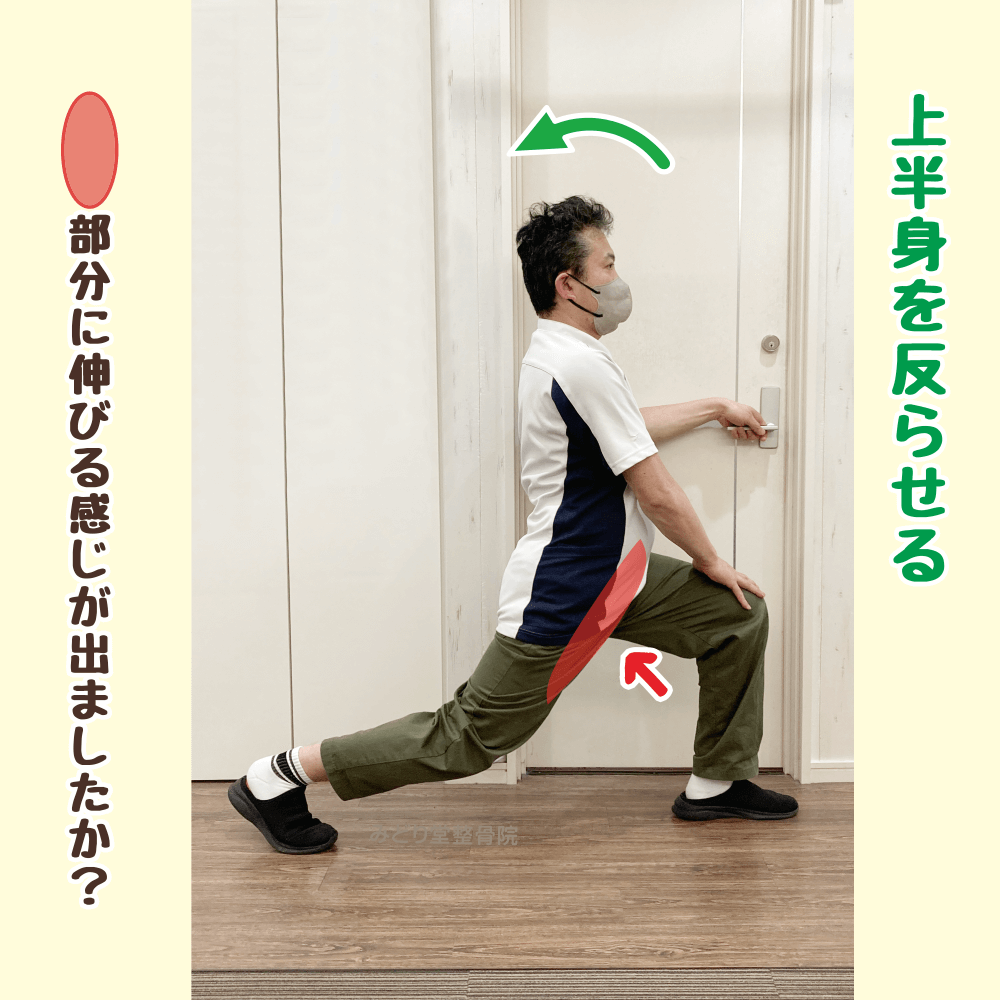

| 肩の力を抜き、リラックスした状態で立ちます。 バランスを崩さないよう、安定した場所につかまりながら行いましょう。

|

|

前後に大きく足を開きます。

|

|

胸を張るように、上半身をゆっくりと反らせます。

痛みを感じない程度に、無理せず行ってください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 長時間の運転って、気づかないうちに体のあちこちに負担がかかってるもの。 ● 準備体操をしてから出発! ● こまめに休憩をとる ● 姿勢をチェック! ● 渋滞中こそ“ゆるめ体操” 同じ姿勢が続くと、筋肉も固まりやすくなります。 |

|

| 🚗 ここから先は、筋肉に関する専門的(ちょっとマニアック)な解説に突入します。 「長距離ドライブで、どの筋肉が悲鳴をあげているのか気になって仕方ない!」という探究心あふれる方──筋肉ワールドへようこそ!「筋肉の話はほどほどで…」という一般の方は、以下のリンクからメニューページへ退避できますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)によって運転動作の際の負担を理論的に計算したものです。 ただし、運転時間や姿勢の癖、車種、体格(身長・体重・筋肉量)などの条件によって、負担の大きさや筋肉の使われ方は大きく異なる場合があります。 ここに示した順位や数値は、あくまで一つの参考情報としてご覧ください。実際の体感や状況に合わせて無理のないケアを心がけてください。 なお、このランキングは医学的・科学的に精密な測定を行ったものではないため、個人差があります。ご自身の体に不調を感じた際は、専門家への相談をおすすめします。 |

|

|

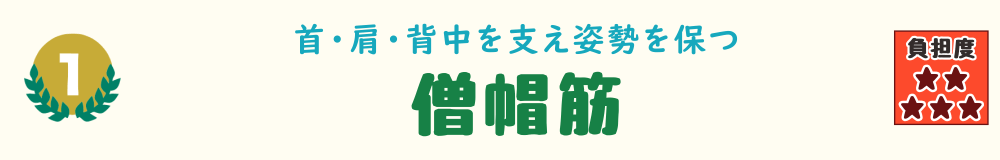

第1位:僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「僧帽筋(そうぼうきん)」は、首のつけ根から肩、背中にかけて広がっている大きな筋肉。首を支えたり、肩甲骨を動かしたりと、なかなかの働き者です。 運転中って、ずっと前を見てたり、ハンドルを握りっぱなしだったりしますよね。 とくに高速道路や渋滞中みたいに、長時間同じ姿勢が続くと、筋肉にじわじわ疲れがたまって、気づいたらガチガチに…なんてことも。 「最近なんか、肩こりや首のだるさが気になるな…」という方は、僧帽筋が頑張りすぎてないか、ちょっと気にしてみるといいかもしれません。 運転中にこまめに姿勢を直したり、休憩タイムには肩をぐるっと回したり。 |

|

|

第2位:腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「腸腰筋(ちょうようきん)」は、腰の奥にあるインナーマッスル。 でも運転中、この腸腰筋にはちょっと変わった負担がかかってくるんです。 どういうことかというと、「たくさん動かして疲れる」んじゃなくて、「動かさなすぎて固まっちゃう」タイプの負担。 長時間座りっぱなしだと、腸腰筋はずーっと縮んだままの状態。 この状態が続くと、いざ車を降りたときに「腰が伸びにくい…」とか、「腰が痛い…」と感じる原因になってしまうことも。 長距離の運転や渋滞中など、座りっぱなしになりそうなときは、サービスエリアなどに立ち寄って、軽く体をゆらしたり、ストレッチを取り入れてみてください。 |

|

|

第3位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん)」は、背骨の左右を縦に走っている筋肉の集まり。 この筋肉たちの役割は、ずばり“姿勢をキープする”こと。 見た目にはまったく動いていないように見える運転中でも、背中の奥ではこの筋肉がずーっと働きっぱなし。実は「地味だけど働き者」な筋肉なんです。 しかも、前を注視しようとして首が前に出たり、背中が丸まったりすると、無理に姿勢を保とうとしてこの筋肉にさらに負担がかかることも。 だからこそ、ずっと同じ姿勢にならないように、たまには背伸びをしたり、背中を反らすようなストレッチで、がんばりすぎた背中を少しでもリフレッシュしてあげましょう。 |

|

|

第4位:ハムストリングス(はむすとりんぐす)) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 太ももの裏側にある筋肉のグループ。 運転中、特に右足でアクセルやブレーキを操作しているとき、このハムストリングスはずっと緊張しっぱなし。 さらにやっかいなのが、長時間座りっぱなしになること。 渋滞中や長距離ドライブのときは、途中で車を降りてちょっと足を伸ばしたり、太ももの裏側をゆっくりストレッチしてあげましょう。 少し動かすだけでも、だいぶスッキリしますよ。 |

|

|

第5位:肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 肩甲挙筋は、首の骨(頚椎)から肩甲骨の上の角に向かってピンと伸びている、細長い筋肉。その名のとおり、肩甲骨を引き上げる働きがあり、肩をすくめるときなんかにも使われます。 この筋肉、運転中は“肩こり筋”としてひそかに大活躍中。 しかも渋滞や雨の日、慣れない道なんかでは、無意識に肩にグッと力が入りがち。 この筋肉がこわばってくると、肩こりや首の痛み、さらには頭痛まで引き起こすことも。 「なんか肩が上がったまま下がらないな…」と感じる人は、肩甲挙筋が疲れ切ってるサインかもしれません。 休憩のときには、首をゆっくり横に倒して、この筋肉をじんわり伸ばしてあげましょう。こり固まった肩まわりが、スーッと軽くなりますよ。 |

|

| 🚗 第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! ここからは第6位以下の筋肉たちの登場です。アクセル・ブレーキ操作、ハンドルの保持、長時間の着座など、ドライブが生む“地味だけど深い負担”に迫る、まさに筋肉マニアのためのディープエリアです。「運転でどの筋肉に負荷がかかっているのか、気になってしまった…」というあなた。 その探究心、筋肉マニアの素質ありです。ぜひこのまま読み進めてみてください。「もう十分堪能しました…」「筋肉という言葉に拒絶反応が…」という方には、脱出用の退避ボタンをご用意しました。 無理せず、下のリンクからメニューに戻ってくださいね。 |

|  |  |

|

|

第6位:胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「頭の位置を保ち、視線を安定させる」 「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」は、耳のうしろから鎖骨や胸の骨(胸骨)に向かって斜めに走っている筋肉で、首をひねったり前に倒したりするときに使われます。首を横に向けたときにピンと浮き出る、あのスジみたいな筋肉ですね。 この筋肉、運転中は「頭を支える係」として大活躍。というのも、運転中は視線を前に向けたままキープしなきゃいけないので、頭がグラグラしないようにしっかり支えてくれてるんです。 特に長時間の運転や渋滞なんかでは、首の角度がずーっと変わらないので、胸鎖乳突筋にはじわじわと負担が…。 この筋肉がガチガチにこってくると、首こりはもちろん、頭痛や目の疲れ、さらに肩までガチガチ…なんてことにもなりがちです。 運転の合間には、首をゆっくり回したり、あごを少し引いて胸を開くようなストレッチをしてあげるとスッキリしますよ。 |

|

|

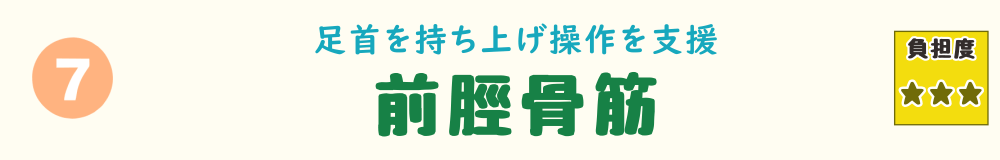

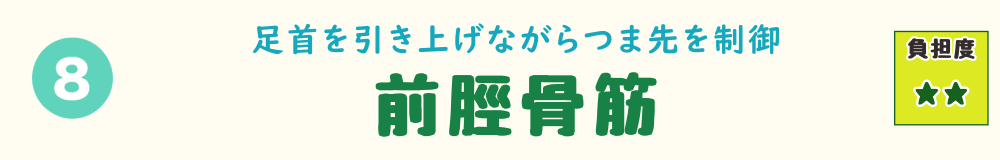

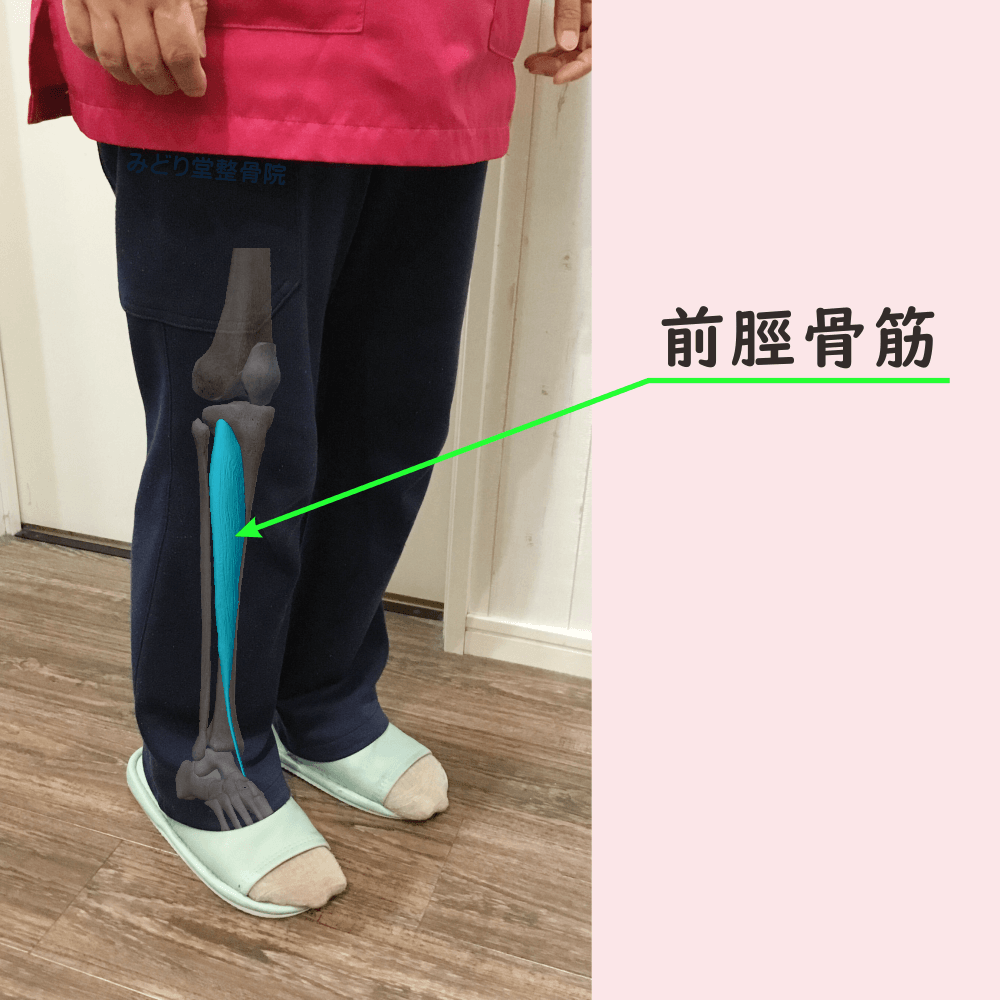

第7位:前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」は、すねの前側にある筋肉で、足首を持ち上げたり、つま先を上げたりするときに働く筋肉です。歩くときにも、つまずかないように足を引き上げてくれる大事な役割があります。 運転中、この前脛骨筋は特に“アクセルやブレーキを踏んでいないとき”に活躍しています。つまり、足をペダルから少し浮かせてスタンバイしている状態。実はこの「ちょい浮かせポジション」、地味に筋肉に効いてくるんです。 ずーっと足首を軽く上げたままキープしてると、前脛骨筋にはジワジワと疲労がたまっていきます。しかも見た目には動いていないから、自分でも気づきにくいのがまた厄介。 この筋肉が疲れてくると、足が重く感じたり、運転後にだるさを感じたりすることも。ときどき足首をクルクル回したり、足の甲を伸ばしたりして、リセットしてあげるのがオススメです。 ペダルを踏んでないときも、前脛骨筋はちゃっかり働いてる——そんな縁の下の力持ちなんですね。 |

|

|

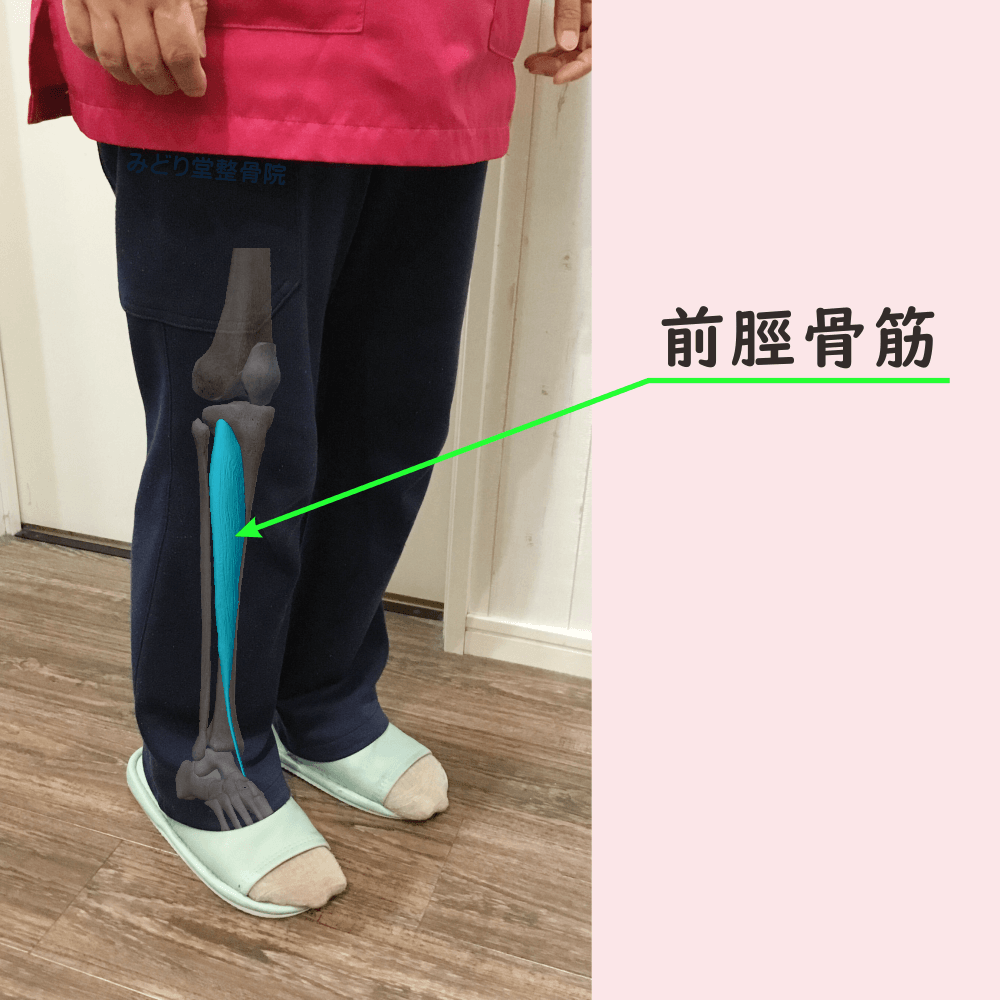

第8位:菱形筋(りょうけいきん) ≪負担度:★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「菱形筋(りょうけいきん)」は、背中の上のほう、肩甲骨と背骨のあいだにある筋肉です。大きく分けると「小菱形筋」と「大菱形筋」があり、どちらも肩甲骨を内側に引き寄せたり、背中をまっすぐに保ったりする役割があります。 この菱形筋、運転中は“背中の引き締め係”としてひっそり頑張ってくれています。とくにハンドルを握るときって、自然と肩が前に出やすくなるんですが、それに逆らって肩甲骨が開きすぎないように、菱形筋が静かに引き寄せてくれているんですね。 ただし、長時間同じ姿勢でいると、さすがの菱形筋も疲れてきます。肩甲骨の動きが悪くなると、背中のこりや肩の重だるさにもつながってきてしまいます。 運転の合間には、肩甲骨をぐるっと回してみたり、両手を前にグーッと伸ばすような動きで、こわばった背中をほぐしてあげましょう。 見えないけど大事なポジションで、姿勢を支えてくれているのが、菱形筋なんです。 |

|

|

第9位:下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「下腿三頭筋(かたいさんとうきん)」は、ふくらはぎを構成する筋肉のグループで、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋の2つを合わせた呼び名です。 この筋肉の主な仕事は、つま先立ちのようにかかとを持ち上げること。つまり、足首を動かすときに欠かせない存在なんです。 運転中の足元を思い出してみてください。アクセルやブレーキを踏みこむとき、実は足首をけっこう細かく動かしていますよね? でも、ずっと同じ姿勢で運転していると、ふくらはぎの筋肉がほとんど動かず、血流が滞ってむくみやすくなったり、足が重だるく感じることも。 そんなときは、休憩中にかかとをゆっくり上げ下げしてみましょう。ふくらはぎがポンプのように働いて、血流がスムーズになりますよ。 “縁の下の力持ち”的な存在のふくらはぎ、たまには労ってあげたいですね。 |

|

|

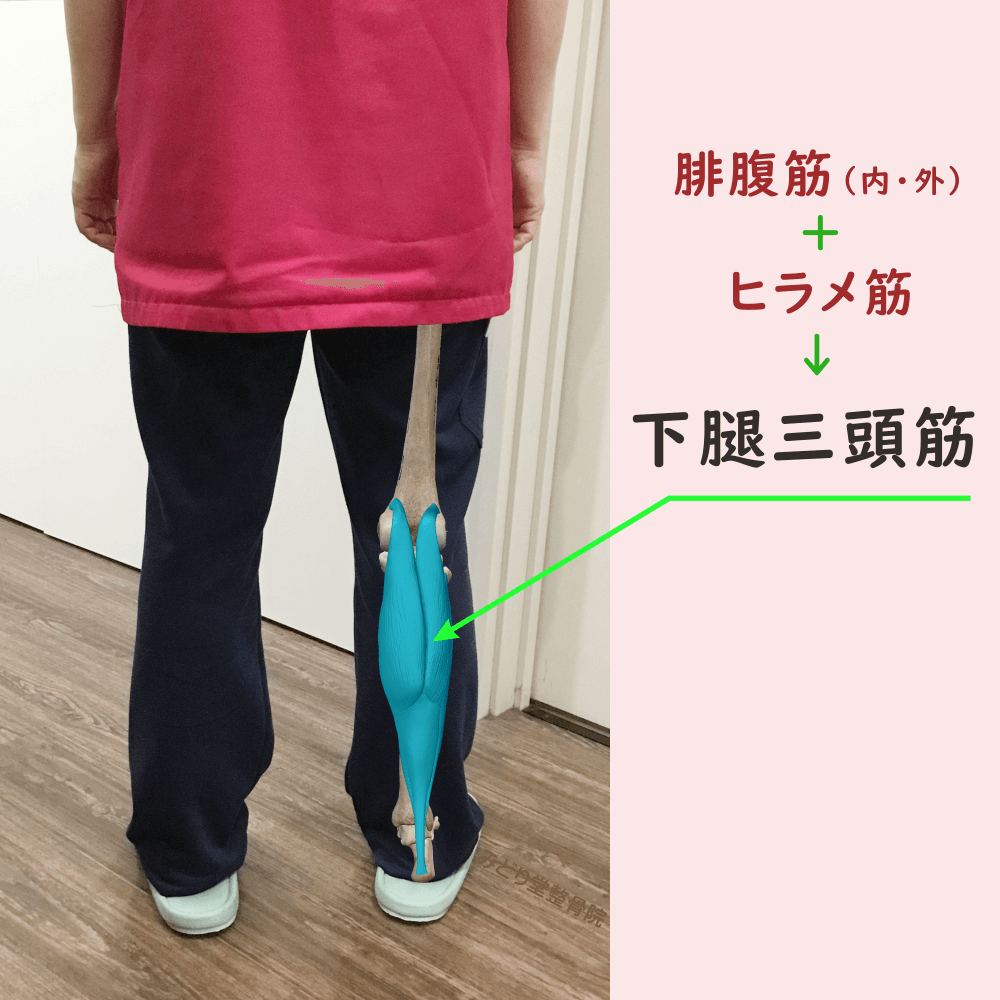

第10位:眼輪筋(がんりんきん) ≪負担度:★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「眼輪筋(がんりんきん)」は、目のまわりをぐるっと取り囲むようについている筋肉で、「まぶたの開け閉め」や「まばたきの動き」に関わっています。 運転中って、集中するあまり、つい「まばたき」の回数が減っちゃいがちですよね? そんなとき、がんばってくれているのがこの「眼輪筋」。 長時間の運転では、どうしても目の疲れがたまりがち。 目の奥の疲れがスーッと引いて、目の疲れも気分もリセットできるんです。けっこう気持ちいいですよ。 |

|

| 🔧最後までお読みいただいたあなた… もう筋肉整備士です! ハンドルを握る手、アクセルを踏む足、座りっぱなしの腰… まずは深呼吸。日常の“運転疲れ”、ひとつずつ整えていきましょう。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-05-17 (土)

|

|

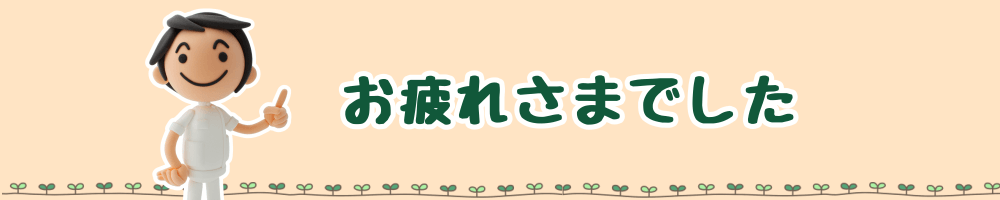

| 「第2回・八王子ローリングバレーボール交流大会」のチラシです。 みどり堂整骨院は、今回の大会に協賛という形で応援させていただきました。

日付 : 2025年5月11日(日) 会場 : 八王子市東浅川保健福祉センター 3階 体育室 主催 : 八王子スピリッツ 後援 : 東京都ローリングバレーボール連盟 |

|

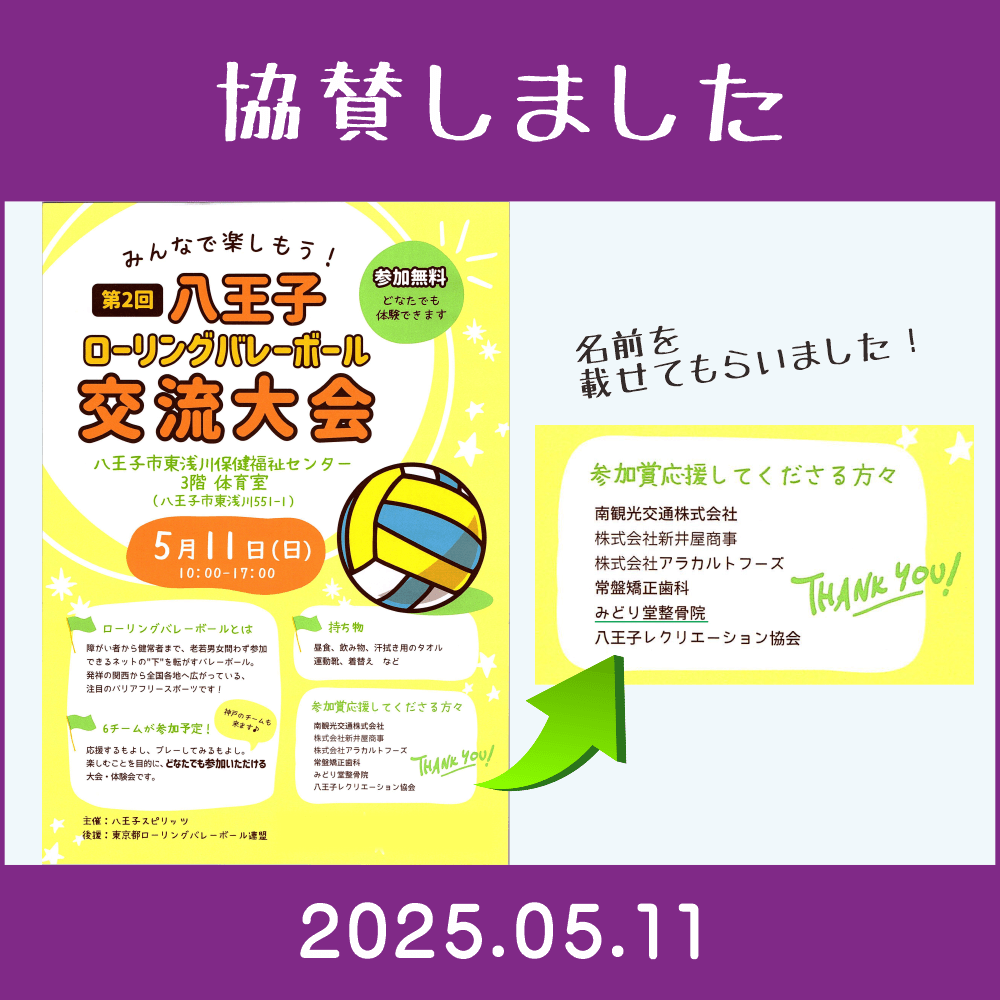

| 主催者の方よりご提供いただいた、当日の試合の様子です。 コートには真剣な眼差しと熱気があふれています。 |

|

| ボールを追って全力で動く選手たちの姿が印象的です。 大会の活気ある雰囲気が写真からも伝わってきますね。(主催者より写真提供) |

|

| 大会終了後、打ち上げの際に撮影された集合写真を、主催者の方よりご提供いただきました。 店内には、選手やサポートの皆さんの笑顔が並んでいます。 |

みどり堂整骨院では、地域の皆さまによる活動やサークルの取り組みを応援し、サポートを行っております。 今回の「第2回・八王子ローリングバレーボール交流大会」では、以下のご協力をさせていただきました。

|

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-05-12 (月)

|

|

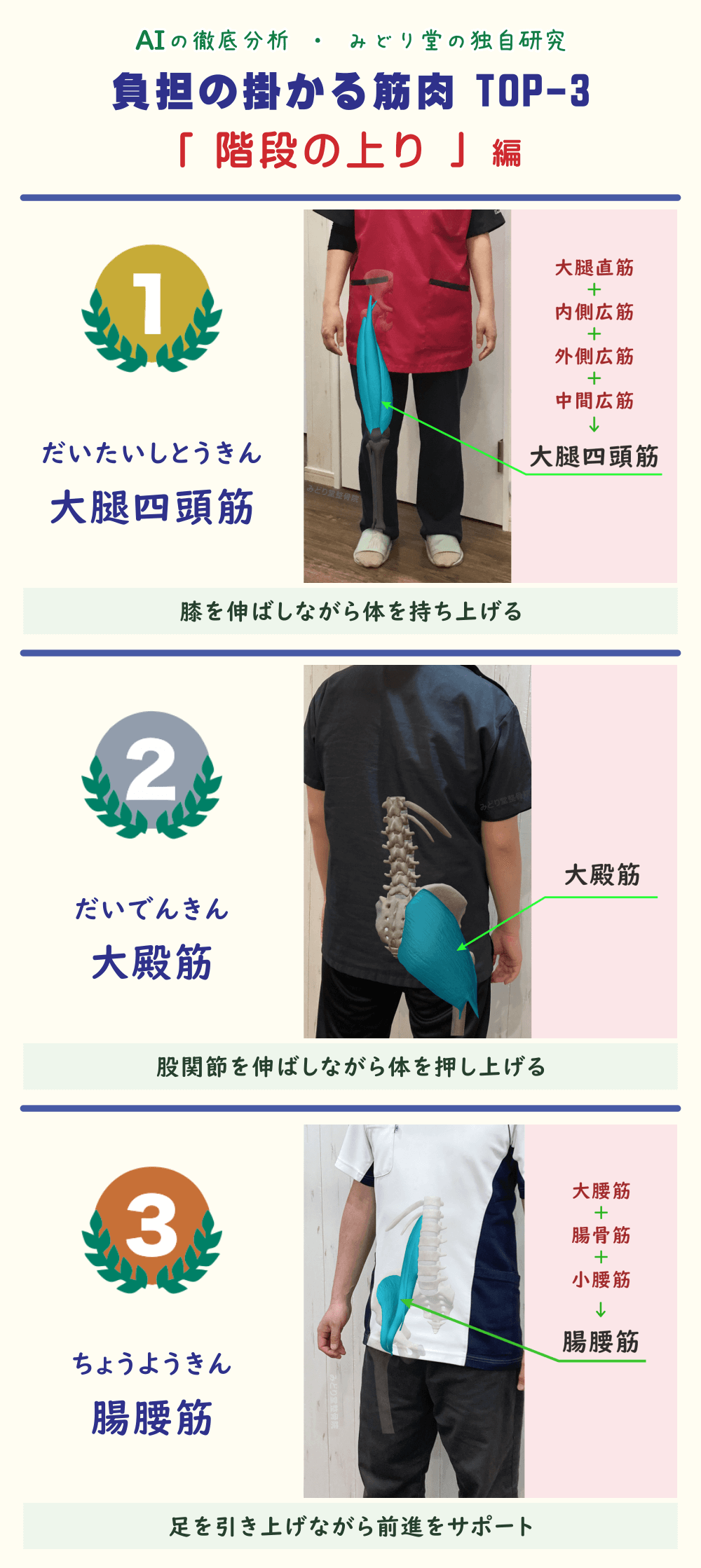

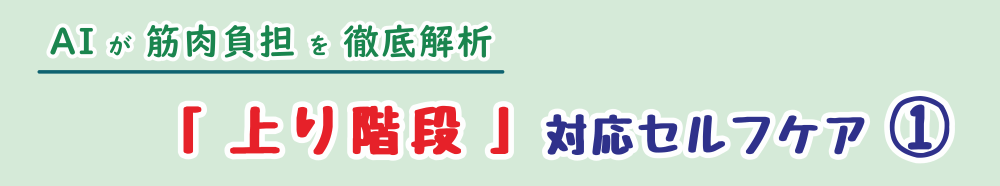

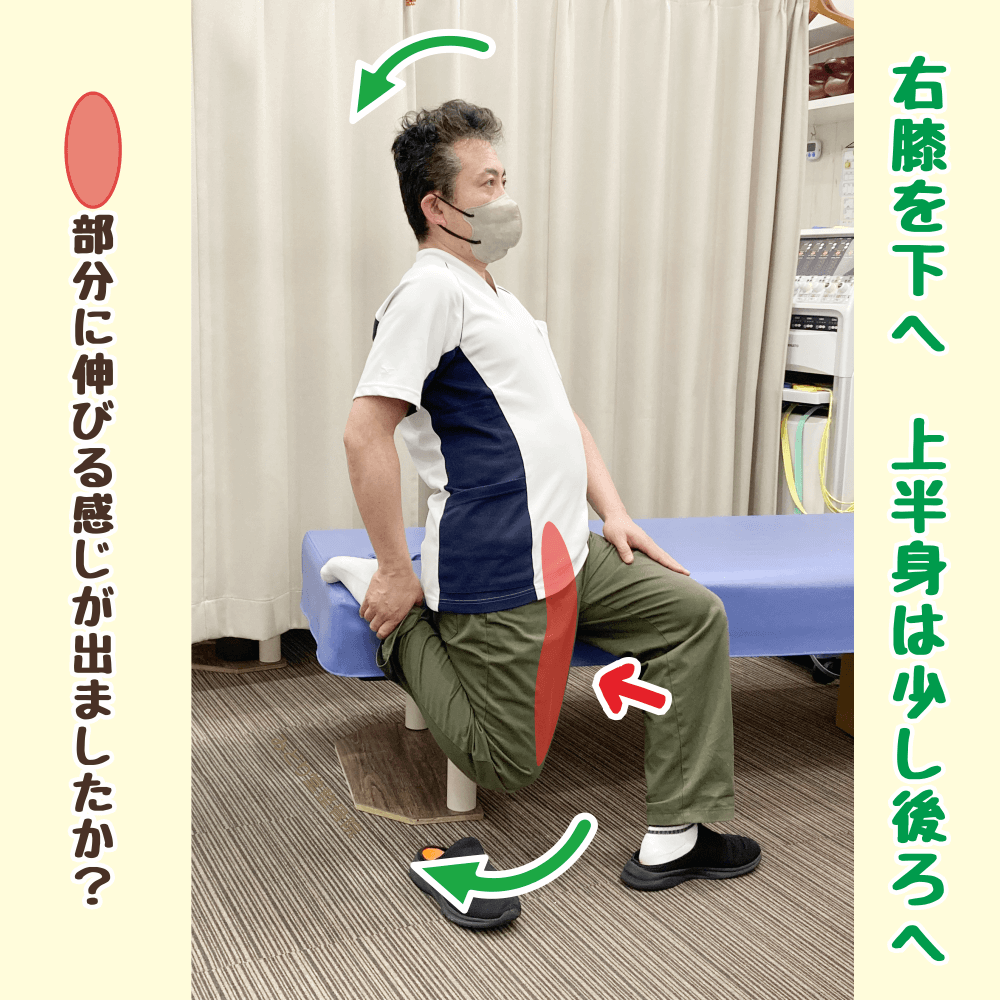

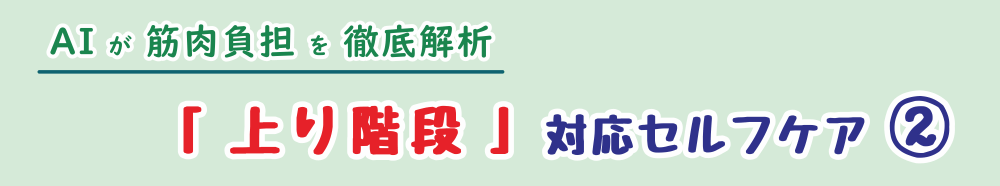

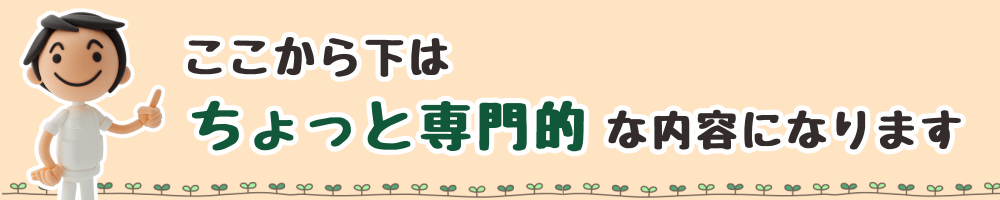

| 階段を上る動作は、日常の中で多くの方が当たり前のように行っている動作です。しかし実は、思っている以上に筋肉にしっかり負荷がかかるハードな動きなんです。 膝を伸ばしたり、体を引き上げたり、バランスを取ったり…。上り階段では、全身の筋肉がフル稼働しています! ここでは、そんな「上り階段」の動きにおいて、どの筋肉にどれくらいの負担がかかっているのかを、みどり堂整骨院の独自の研究データをもとにAIが細かく計算。負担度が高い順に筋肉をランキング形式でご紹介します。 どんな筋肉が活躍しているのかを知ることで、日々のケアやトレーニングのヒントになるかもしれませんよ! |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 階段の上り動作は、重力に逆らって身体を持ち上げるため、太もも・ふくらはぎ・お尻などの筋肉に集中的な負担がかかりやすい動作です。 段差の高さや階段の長さ、上る速度、荷物の有無、体格などによって、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

|

| イスやベッドに浅めに腰掛けます。 ※安定した椅子などを使いましょう(タイヤ付きの椅子などは避けてください。) 伸ばしたい側(例:右足)を前に出して、斜め座りをしましょう。

|

|

| 右足の甲をベッドの上に軽くのせます。 ぐっと引っ張らず、痛みが出ない範囲で優しくセットしてください。無理は禁物です。

|

|

| 右膝をゆっくり床に向かって下げ、上半身は少し後ろへそらせます。 写真で赤く示したあたり(太ももの前側〜股関節まわり)に伸び感を感じたら、そのまま10〜20秒キープしましょう。 呼吸は止めないように! リラックスして行ってください。

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

|

| リラックスした状態で、イスにまっすぐ座ります。 浅めに腰掛けるとやりやすいです。

|

|

右足を左膝の上にのせ、足首が膝の少し外側にくるように置きます。 ※ひざに痛みがある場合は、無理をせずに角度を調整してください。

|

|

そのまま、上半身をゆっくり前に倒します。 写真で赤く示された「おしりの筋肉(大殿筋)」がじんわり伸びるのを感じたら、10~20秒キープします。 呼吸は止めず、自然に行いましょう。左右の足を入れ替えて、同様に行います。

痛みを感じない程度に、無理せず行ってください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 上り階段は、意外と全身の筋肉を使う動作です。 無理をすると、関節や筋肉に余計な負担がかかってしまうことも。 痛みや不安があるときは、ちょっとした工夫で、安全性も快適さもグッとアップしますよ。

【手すりの活用】 手すりは、積極的に使いましょう。 たとえつかまらなくても、「いざという時に手が届く位置」を歩くだけで、安心感がまるで違います。 手すり側の手には荷物を持たないことがポイントです。

【痛くない足から1段ずつ】 膝に痛みがある方は、痛みのない方の足から一段上がり、痛い方の足をあとから同じ段にそろえるようにしましょう。 片足ずつ丁寧に上がることで、負担を軽減できます。

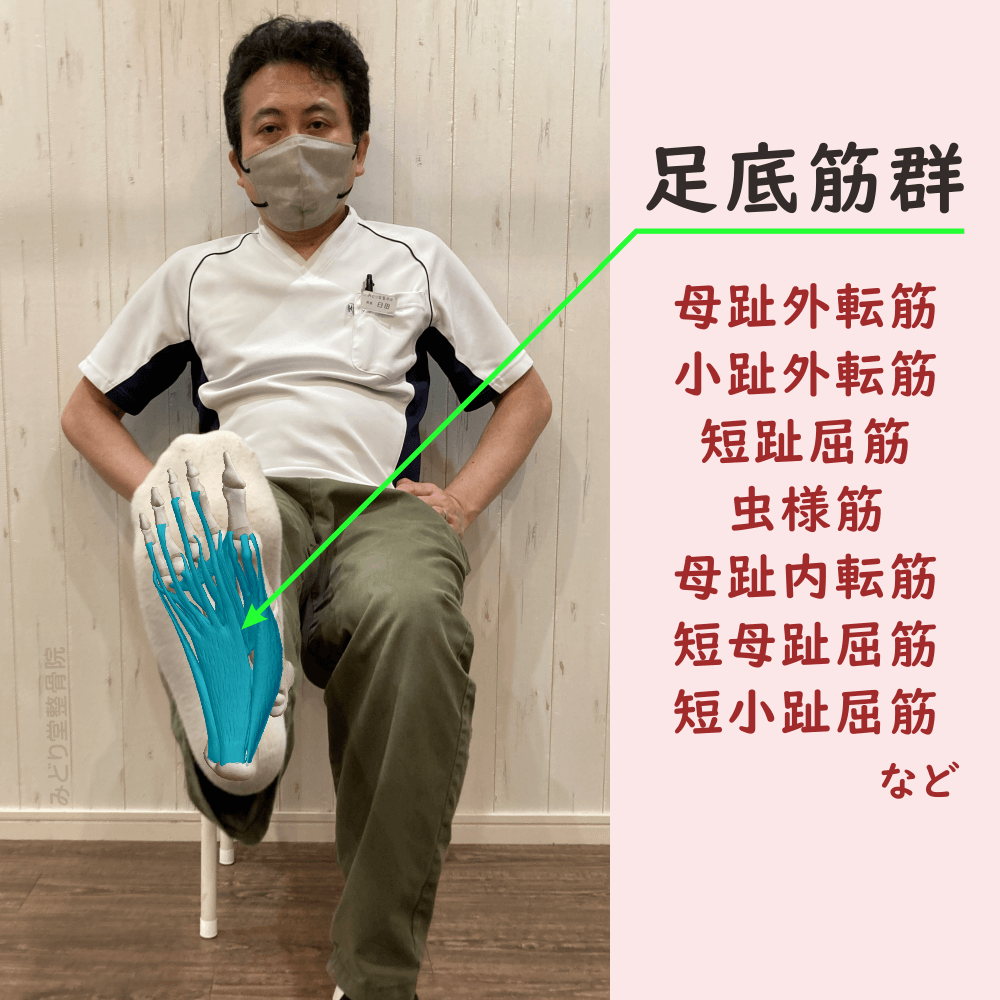

【足裏全体で着地】 「つま先だけ」で階段を上がるのではなく、足裏全体でしっかりと着地することが大切です。 足底筋群もうまく使われ、膝や腰への衝撃もやわらぎます。

【安全第一】 不安があるときは、無理をせずにエレベーターやエスカレーターを使うことも大切な選択肢です。 良かれと思って「筋トレ」のつもりで階段を使い、かえって痛めてしまっては逆効果。 何よりも、安全第一でいきましょう!

【最後に…】 「階段がちょっとつらいな」と感じたら、それは体からのサインかもしれません。 ストレッチや軽めの筋トレを日常に取り入れるだけで、階段の上り下りがぐっと楽になることもありますよ。 |

|

🏃♂️ ここから先は、筋肉に関する専門的(ちょっとマニアック)な解説がはじまります! 「筋肉について知りたい」という探究心あふれる勇者の方は、ぜひこの先の「筋肉ワールド」へ足を踏み入れてください。 「筋肉の話はちょっと難しそう…」という一般の方は、以下のリンクからメニューページへ退避できますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

| この負担度ランキングは、みどり堂整骨院の独自の研究情報をもとに、人工知能(AI)による計算結果で得られた理論値です。身長、体重、性別、筋肉量、気温、天候などの条件によって、順位や負担度は大きく異なる場合があります。したがって、ここに示された順位や負担度は参考情報としてご覧いただき、個々の状況に応じた判断を行ってください。また、医学的・科学的に計測されたデータではないため、実際の負担度には個人差があります。適切なケアを行う際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 |

|

|

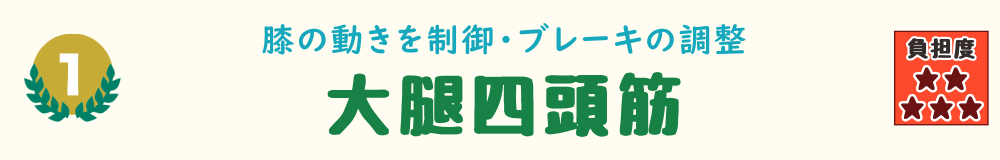

第1位:大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 上り階段での主な役割: 太ももの前側にある「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」は、4つの筋肉(大腿直筋・内側広筋・外側広筋・中間広筋)からできている、とてもパワフルな筋肉です。 階段を上るときには、この筋肉が膝をグッと伸ばして体を持ち上げる、大切な役割を担っています。実は、上り階段の動作ではいちばん負担がかかる筋肉なんです。 体重が増えてくると、それだけ強い力が必要になるため、大腿四頭筋にはさらに大きな負担がかかってしまいます。 |

|

|

第2位:大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★★★≫ 上り階段での主な役割: お尻にある大きな筋肉「大殿筋」は、股関節を伸ばすときに活躍する重要な筋肉です。階段を上るときには、踏み込んだ足で地面をグッと蹴って、股関節を伸ばしながら体を押し上げる動きをサポートしてくれます。そのぶん、大殿筋にはけっこうな負担がかかるんです。 |

|

|

第3位:腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★★≫ 上り階段での主な役割: 腸腰筋(ちょうようきん)は、大腰筋・腸骨筋・小腰筋という3つの筋肉で構成されていて、股関節を曲げるときにしっかり働く「インナーマッスル」のひとつです。 階段を上るときには、足を引き上げて次の段に踏み出す動きをサポートしてくれていて、まさに“スムーズな一歩”を支えている立役者です。 特に、ちょっと段差が高めの階段になると、足をぐっと大きく持ち上げる動きが必要になるので、その分、腸腰筋の負担もグッと大きくなります。 |

|

|

第4位:ハムストリングス(はむすとりんぐす)) ≪負担度:★★★★≫ 上り階段での主な役割: ハムストリングスは、太ももの裏側にある「大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋」の3つから構成される筋肉群です。普段はあまり意識されにくい部位ですが、実は階段を上るときにも大活躍しています。 この筋肉は、膝を曲げたり、身体を少し前傾させながらスムーズに踏み込む動作をサポート。太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)とバランスよく協力して、安定した一歩を支えています。 ハムストリングスが弱っていると、階段での動作がぎこちなくなるだけでなく、腰や膝にかかる負担が増えてしまうことも。姿勢の安定にも関わる大事な筋肉なので、ストレッチでやわらかく、しなやかに保っておきたいですね。 |

|

|

第5位:下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ 上り階段での主な役割: ふくらはぎの浅い部分にある「腓腹筋(ひふくきん)」と深い部分にある「ヒラメ筋(ひらめきん)」の2つをまとめて、下腿三頭筋と呼びます。階段の上りでは「腓腹筋」と「ヒラメ筋」がしっかり連携して働いています。 階段を上るときには、足首の角度をしっかり保ちながら、地面を踏み込んで体を上へと持ち上げるパワーを発揮。この筋肉が頑張ってくれているおかげで、1段1段をしっかりと押し出せているんですね。 特に急な階段や、長く続く上り坂では、この筋肉がずっとフル稼働。もしこの筋肉がうまく働かないと、ふくらはぎが疲れやすくなるだけでなく、膝や足首にも余計な負担がかかってしまいます。 |

|

| 🦵 第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! ここからは第6位以下の筋肉たちの登場です。段差の乗り越え、重心移動、姿勢保持など──階段上りが生む“地味だけど深い負担”に迫る、まさに筋肉マニアのためのディープエリアです。 「階段を上るとき、どの筋肉に負荷がかかっているのか気になってしまった…」というあなた。 「もう十分堪能しました…」「筋肉という言葉に拒絶反応が…」という方には、脱出用の退避ボタンをご用意しました。無理せず、下のリンクからメニューに戻ってくださいね。 |

|  |  |

|

|

第6位:中殿筋(ちゅうでんきん) ≪負担度:★★★≫ 上り階段での主な役割: 中殿筋は、お尻のちょっと外側あたりにある筋肉で、脚を外に開くときや、骨盤のバランスを保つのに活躍している筋肉です。 階段を上るときって、片足で体を支える瞬間が多くなりますよね。そのときに中殿筋が弱いと、左右に骨盤が傾いて、全身のバランスも崩れやすく、膝や腰に余計な負担がかかってしまうことも。 |

|

|

第7位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★≫ 上り階段での主な役割: 脊柱起立筋群は、背骨の左右に沿ってズラッと並ぶ筋肉たち。姿勢キープのプロフェッショナルです。 階段を上がるときは、どうしても体が前に傾きやすくなりますが、そんなときもこの筋肉群がいい感じにブレーキをかけてくれて、姿勢の崩れを防いでくれます。 ただし、脊柱起立筋群が疲れていたり、筋力が落ちていたりすると、背すじが保てず、気づけば猫背に…なんてことも。 |

|

|

第8位:前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★≫ 上り階段での主な役割: 前脛骨筋は、すねの前にある細長い筋肉で、つま先をグッと持ち上げるときに活躍してくれます。 この筋肉がちゃんと働いていないと、足先が上がりきらずに階段でつまずいて「おっとっと…」となるリスクが増えてしまいます。 特にご高齢の方や運動不足気味の方は、前脛骨筋が弱くなりがちなので注意が必要。 |

|

|

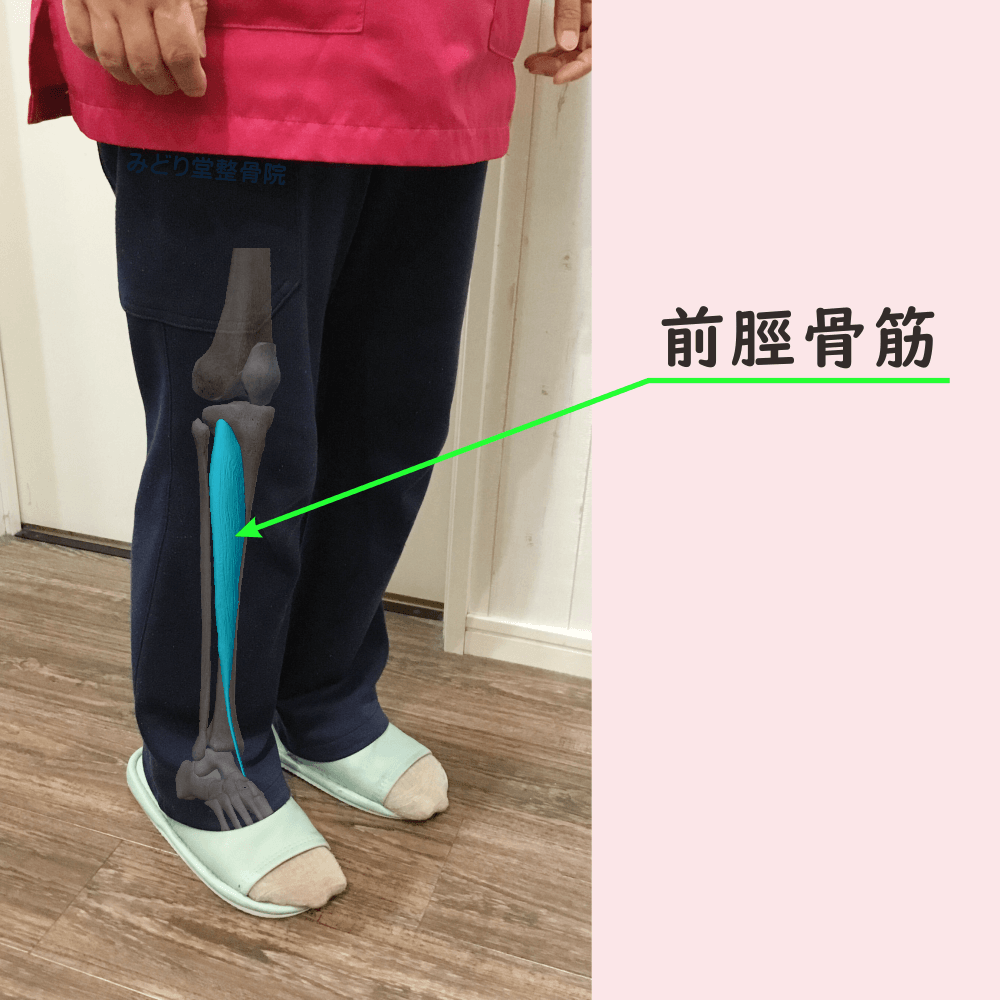

第9位:腹筋群(ふっきんぐん) ≪負担度:★★≫ 上り階段での主な役割: 腹筋群とは、お腹まわりにある筋肉たちの総称。 階段を上るときは、片足で体を支える瞬間が何度もありますが、そのたびに腹筋群がしっかり働いて、骨盤をグラつかせず、上半身をスッと支えてくれます。 もしこの腹筋群が弱くなると、姿勢が崩れやすくなったり、踏み外しが増えたり、腰に負担がかかってしまうことも…。 |

|

|

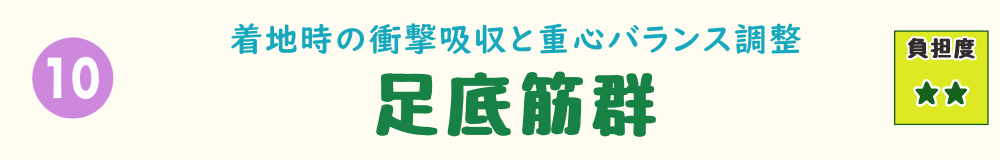

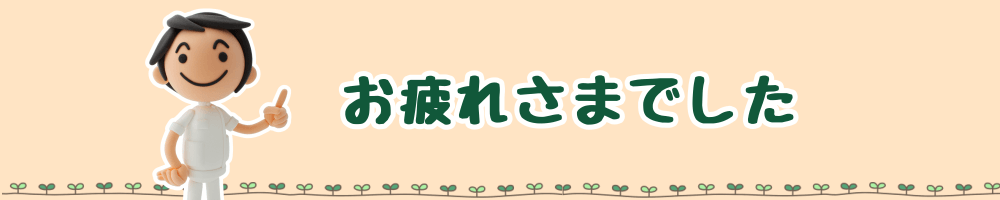

第10位:足底筋群(そくていきんぐん) ≪負担度:★★≫ 上り階段での主な役割: 足底筋群は、足の裏に広がる小さな筋肉たち。 階段を上るときには、足を上の段に乗せた瞬間に衝撃を受け止めつつ、体重を足全体にうまく分散させて、安定した一歩をサポートしてくれています。 でも、この筋肉たちが弱くなったり、かたくなってしまうと、衝撃を吸収できずに疲れやすくなったり、姿勢のバランスが乱れてしまうことも。 |

|

| 🧘♂️ここまで読んだあなたは、もう「筋肉賢者」の域。 太もも、ふくらはぎ、お尻の筋肉たちに、セルフケアという魔法をかけてあげましょう。 日々の階段が、少しでも軽やかに感じられるように──そんなヒントになれば嬉しいです。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-05-08 (木)

|

|

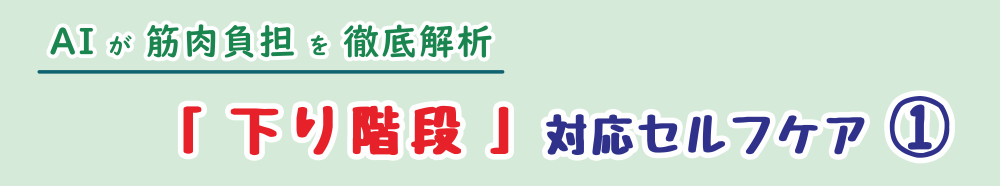

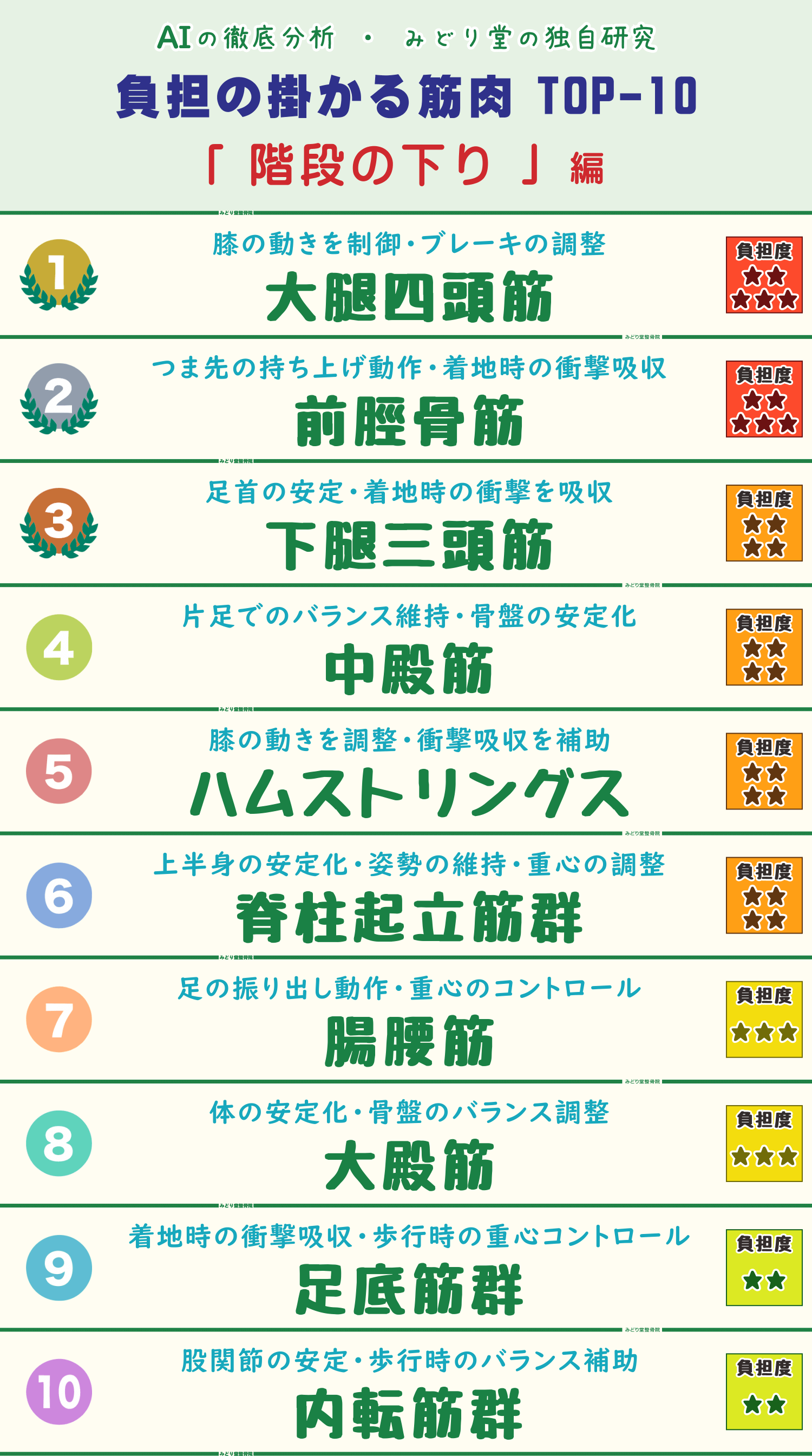

「上り階段」よりも楽に思われがちな「下り階段」。 でも実は、筋肉がブレーキをかけながら働く“遠心性収縮”が多く、体への負担は意外と大きいのです。 特に、お寺や神社などの長い階段を下りた後に、「膝や足首がガクガクする」「翌日にふくらはぎが筋肉痛になる」といった声もよく聞かれます。 今回は、そんな「下り階段」で負担のかかりやすい筋肉へのセルフケアをご紹介します。 また、下り階段で特に負担のかかる筋肉TOP10にも注目してみてください。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 階段の下り動作は、重力による加速を筋肉で制御しながら、衝撃を吸収する必要があるため、太もも前面・すね・ふくらはぎなどの筋肉に負担がかかりやすい動作です。 段差の高さや階段の長さ、下る速度、荷物の有無、体格、靴の素材や衝撃吸収性能、路面の状態などによって、筋肉への負担には個人差が生じます。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

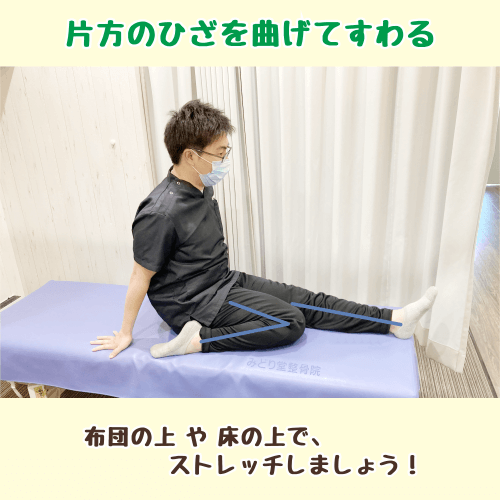

|

| ・床やベッドに座ります。 ・片方の膝を曲げます。

|

|

| ・上半身を後ろに傾けます。 ・写真の「赤丸」部分に伸びを感じたら、10秒~20秒程度キープします。

|

|

| ・上半身を後ろに倒す角度を増やせば、更に大腿四頭筋のストレッチ力は高くなります。(上級者向き)

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

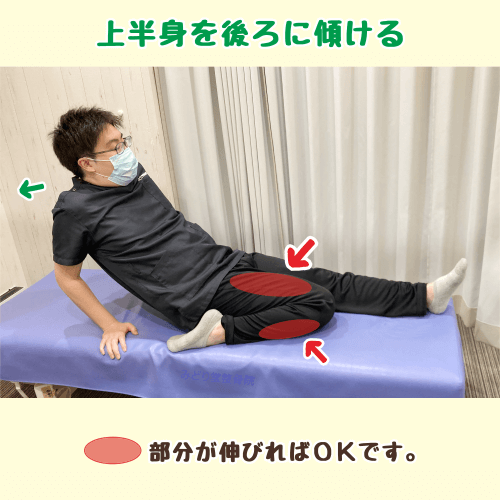

|

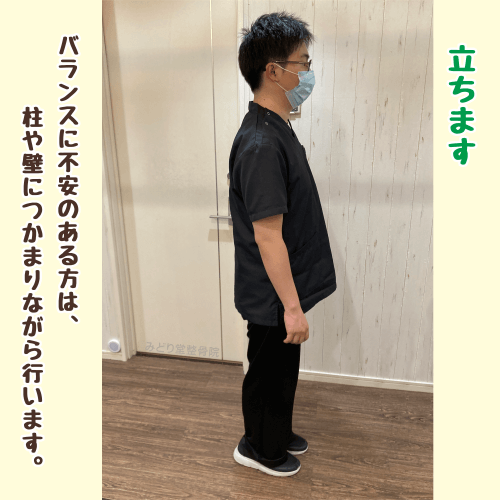

| 立った姿勢で行います。 バランスに不安を感じる方が、壁や柱、家具などにつかまりながら、安全にストレッチを行いましょう。

|

|

| 前後に足をひらきます。 前側の膝は軽く曲げておきます。 後ろ足の「かかと」が床から浮かないようにしましょう。

|

|

| 重心を前方に移動させながら、前の膝を曲げていきます。 この時も、後ろ足のかかとが浮いてこないように注意しましょう。 写真の赤色部分に、伸びを感じたら10秒~20秒ほどキープしましょう 。

痛みを感じない程度に、無理せず行ってください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 階段を下りるとき、意識していなくても、体はしっかり“ブレーキ”をかけています。 ● 下り階段は“静かにたまる疲れ” ● ふくらはぎ、ちょっと伸ばしてみませんか? ● 靴の底、すり減っていませんか? ● 「ちょっと怖いな」は、体からのメッセージ ● 最後に |

|

🏃♂️ ここから先は、筋肉の仕組みに迫る“ちょっとマニアックな冒険エリア”です! |

|  |  |

|

| この負担度ランキングは、みどり堂整骨院の独自の研究情報をもとに、人工知能(AI)による計算結果で得られた理論値です。身長、体重、性別、筋肉量、気温、天候などの条件によって、順位や負担度は大きく異なる場合があります。したがって、ここに示された順位や負担度は参考情報としてご覧いただき、個々の状況に応じた判断を行ってください。また、医学的・科学的に計測されたデータではないため、実際の負担度には個人差があります。適切なケアを行う際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 |

|

|

第1位:大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 下り階段での筋肉の主な役割: 太ももの前面に鎮座する「大腿四頭筋」は、大腿直筋・内側広筋・外側広筋・中間広筋という4つの筋肉から構成される、大きくて力強い筋肉です。 下り階段では「ブレーキをかけながら、膝をゆっくり曲げる」という“減速の動き(遠心性収縮)”で、常に働き続けているのです。 実は、階段の「上り」よりも「下り」の方が、筋肉の使い方はずっと複雑で、負担も大きいといわれています。 もし最近、下り階段で膝がプルプルするなら…この四人衆、かなりお疲れかもしれません。 ストレッチと筋トレでねぎらってあげましょう! |

|

|

第2位:前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★★★★≫ 下り階段での筋肉の主な役割: 見た目は地味だけど、仕事は超重要!それが「前脛骨筋」。 階段を下るときは、1段1段で足先を細かくコントロールしており、この前脛骨筋は、ほとんど休む間もなく働いています。 この子が元気ないと歩行時の安定感はガタ落ち。 「ぜんけいこつきん」って、初めて聞いたという人もいるかもしれません。 使いすぎると、すねがズーンと重だるくなる、階段を下りたあとに筋肉痛を感じやすいなど、疲労サインが出やすい部位でもあります。 |

|

|

第3位:下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★★≫ 下り階段での主な役割: ふくらはぎにある「下腿三頭筋」は、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋の2つの筋肉から構成されています。 階段下りでは“かかとのブレーキ係”として大活躍! 疲れがたまってくると、 さらにケアを怠ると、アキレス腱の違和感や、歩行時のバランスの乱れなどにも関係してくるため、注意が必要です。 |

|

|

第4位:中殿筋(ちゅうでんきん) ≪負担度:★★★★≫ 下り階段での主な役割: 下り階段での筋肉の主な役割:「片足でのバランス維持、骨盤の安定化」 階段を下るときって、片足で立っている時間が意外と多いんです。 彼(または彼女?)がサボってしまうと、骨盤の安定感が低下。 |

|

|

第5位:ハムストリングス(はむすとりんぐす) ≪負担度:★★★★≫ 下り階段での主な役割: 太ももの裏に並ぶ筋肉、大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋の3人衆で構成されたチーム、「ハムストリングス」。 彼らの仕事は、いわば“膝ブレーキの微調整職人”。 もし、階段を下るときに膝が「カクンッ」とするような、いわゆる“ひざ折れ”を感じることがあるなら…… それは、ハムストリングス鍛えどきかもしれません。 |

|

| 🦵 第1位から第5位までの筋肉解説、お読みいただきありがとうございました! ここからは第6位以下の筋肉たちが登場します。 「階段を下りるとき、各筋肉の役割をもっと知りたい!」というあなた。 「もう、うんざり…」「筋肉の話はお腹いっぱい…」という方には、退避ボタンをご用意しています。 |

|  |  |

|

|

第6位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ 下り階段での主な役割: 階段を下るときは、重心の移動が大きくなるため、背中が丸まらないように支えてくれているのが「脊柱起立筋」です。 この筋肉がしっかり働いていると、背筋が伸びた安定した動作 ができ、膝や腰への負担も減らすことが可能になります。 逆に、この筋肉がヘトヘトに疲れてしまうと… 「背中は丸く」「前かがみ姿勢」になりやすく、膝や腰に無理な負担がかかってしまうのです。 |

|

|

第7位:腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★≫ 下り階段での主な役割: 「え?そんなとこに筋肉あったの?」と驚かれること多数。腸腰筋は、お腹の奥〜〜の方にひっそり潜む筋肉です。 「腸腰筋」は、大腰筋・腸骨筋・小腰筋 の3つの筋肉で構成され、股関節の動きに関与しています。 階段を下るときは、足を“スッ”と振り出す動きや、体の重心コントロールをお手伝い。もし彼がサボってしまうと… 足運びがモッサリして、つまずきリスクがUPします。 地味だけど、俊敏な動きの裏にはこの筋肉アリ。 腸腰筋、お腹の中で今日もこっそり大活躍中です。 |

|

|

第8位:大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★≫ 下り階段での主な役割: お尻の筋肉の中でも特に大きい「大殿筋」。 お尻の中心で存在感バツグン、体を支える“重量級”の守護神です。 階段下りでは、体がグラつかないように踏ん張ったり、慎重な動作をサポートしたりと、陰でしっかりブレーキ役を担当。 もしこの筋肉がなまけると…一歩一歩が頼りなく、どことなく“よちよち感”が出てしまうことも… |

|

|

第9位:足底筋群(そくていきんぐん) ≪負担度:★★≫ 下り階段での主な役割: 足の裏には、「足底筋群」と呼ばれる小さな筋肉たちがいます。階段の下りでは、着地時の衝撃を吸収し、まるで柔らかいサスペンションのように活躍しています。 この筋肉がしっかり働いていると、足裏全体に力が分散され、スムーズな階段の降りが可能に。 |

|

|

第10位:内転筋群(ないてんきんぐん) ≪負担度:★★≫ 下り階段での主な役割: 太ももの内側にある「内転筋群」は、股関節をしっかり支えながら、足の動きをそっとコントロールしてくれる筋肉たちです。 階段を下りるときには、足が開きすぎないように内側からサポートしつつ、バランスを保つ役目を担っています。 この筋肉がサボり気味になると、股関節がグラつきやすくなり、歩くときのふらつきも増えがちに。 |

|

| 🧘♂️ここまで読んだあなたは、もう「階段下りの達人」。 ふくらはぎ、太もも、そしてお尻の筋肉たちに、いたわりのセルフケアを。 静かに、じわじわと効いてくる“下りの負担”をやさしくほどいてあげましょう。 日々の階段が、少しでも安心して下りられるように──そんなヒントになれば嬉しいです。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-04-23 (水)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-04-17 (木)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-04-14 (月)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-04-10 (木)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-03-22 (土)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-03-15 (土)

|

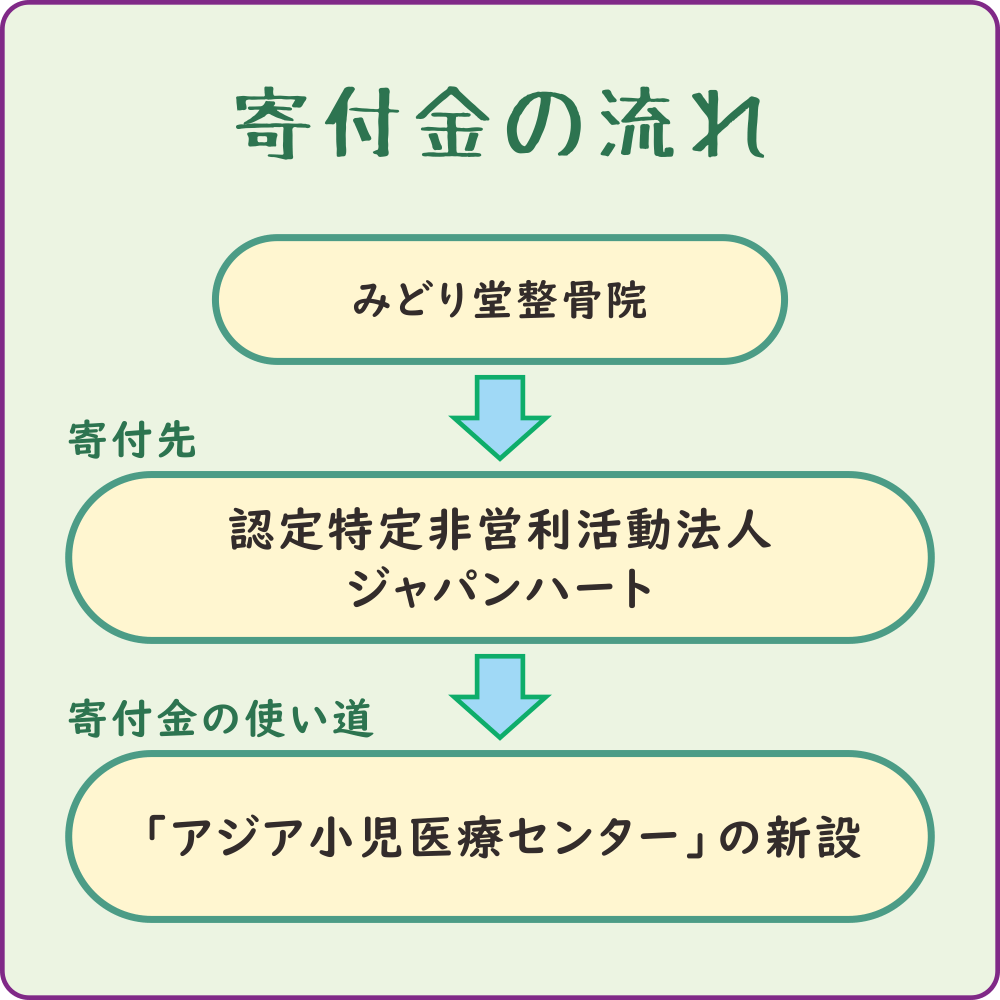

| 【アジア小児医療センターの新設】 カンボジアでは、1,000人のうち26人もの子どもたちが、5歳の誕生日を迎えることなく命を落としてしまいます。これは日本の約13倍にあたる深刻な数字です。 カンボジアの首都プノンペンにおいて、小児医療を提供する200床規模の「ジャパンハート・アジア小児医療センター」を建設。2025年10月に開院予定。 先進国と途上国の子どもたちの生存率の差(サバイバルギャップ)をなくし、どの国でも子どもたちが高度な医療を受けられる未来を願っています。 この重要なプロジェクトに少しでも力を貸せればという思いから、八王子・みどり堂整骨院では、「認定特定非営利活動法人ジャパンハート」を通じて売上の一部を寄付させていただきました。 |

寄付先 |

| 【特定非営利活動法人 ジャパンハート】 ジャパンハートは、「医療の届かないところに医療を届ける」という理念のもと、2004年に設立された日本発祥の国際医療ボランティア団体です。 |

|

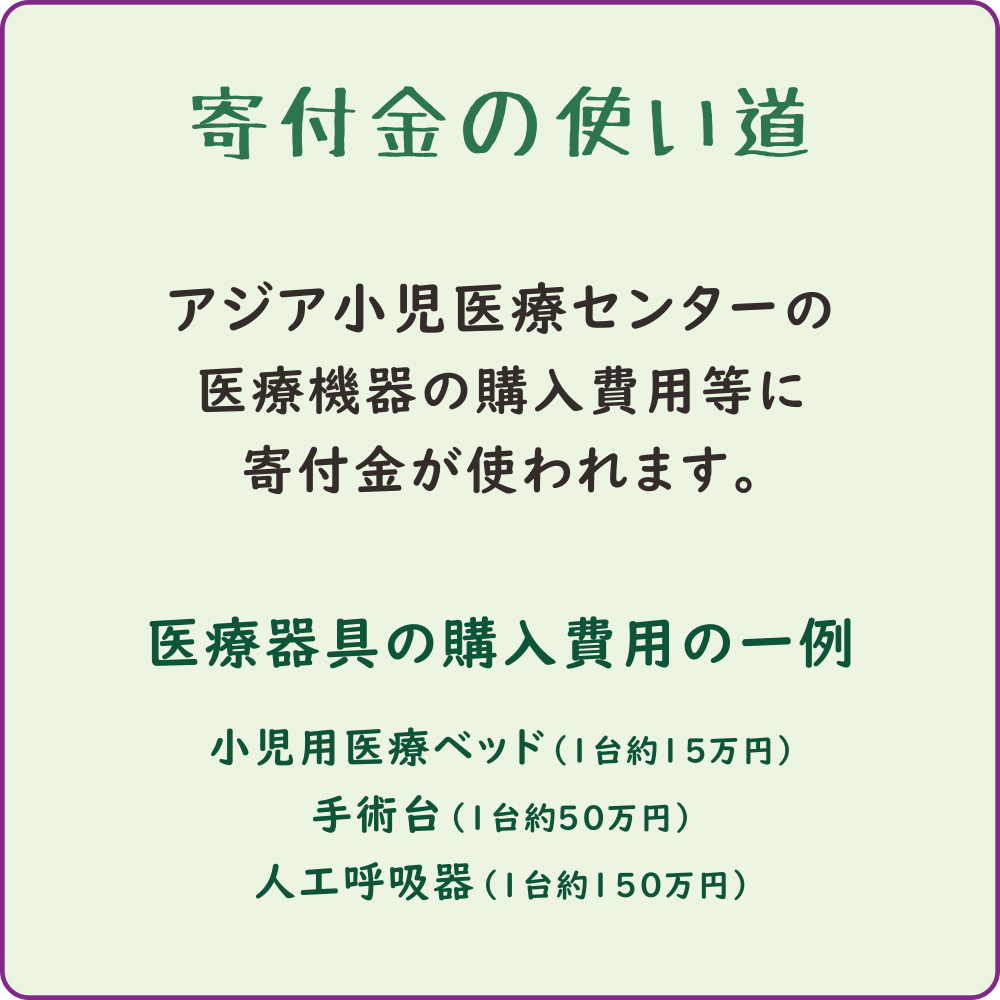

寄付金の使い道 |

|

| 【 アジア小児医療センターの新設プロジェクト 】 新病院「アジア小児医療センター」建設には、トータルで約10億円の費用が必要です。 みどり堂整骨院の売上金の一部を寄付致しました。 この寄付が、未来の小さな命を救うための大きな力となると信じています。 今回の寄付金は、設備や医療機器の購入費用として、利用されます。 ~医療器具の購入費用の一例~ ・小児用医療ベッド(1台約15万円) |

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-03-13 (木)

|

| 患者様からいただきました心温まる「差し入れ」や「お土産」をここでご紹介させていただきます。 皆様のお心遣いに、八王子・みどり堂整骨院のスタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも、より良い施術を提供できるよう努めてまいります。 |

![]()

|

| 2025.05.17. 関係者様から「安田牛乳クランチチョコ」を頂きました。 |

![]()

|

| 2025.05.13. 患者様より、「プリン生八つ橋」と「ミルキー生八つ橋」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.05.10. 患者様より、「夏のマドレーヌ(銀座コージーコーナー)」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.05.10. 患者様より、「おからドーナツ(峰尾豆腐店・八王子市裏高尾町)」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.04.19. 患者様より、陣馬せんべい本舗「御煎餅」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.04.15. 患者様より、「のらぼう菜」「ハヤトウリ(苗)」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.04.14. 患者様より、北海道のお土産「チーズとサブレ(焼菓子)」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.03.29. 患者様より「とまと」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.03.27. 患者様より「道明寺・草餅」「さくら茶」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.03.24. 患者様より「春らんまん・桜まんじゅう」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.03.18. 患者様より、「白い恋人」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.02.20. 患者様より、八王子市裏高尾町・峰尾豆腐店さんの「おからドーナツ」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.02.15. 患者様より、沖縄限定・黒糖コーヒー「INIC Coffee(イニック コーヒー)」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.02.06. 患者様より、信州果実菓「もりりんご」を、いただきました。 |

![]()

|

| 2025.02.06. 関係者様から「朱鷺の巣ごもり(饅頭)」を頂きました。 |

![]()

|  |

![]()

|  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-02-06 (木)

- 八王子・みどり堂整骨院

- » Archives