日常動作での負担「上り階段」編

|

|

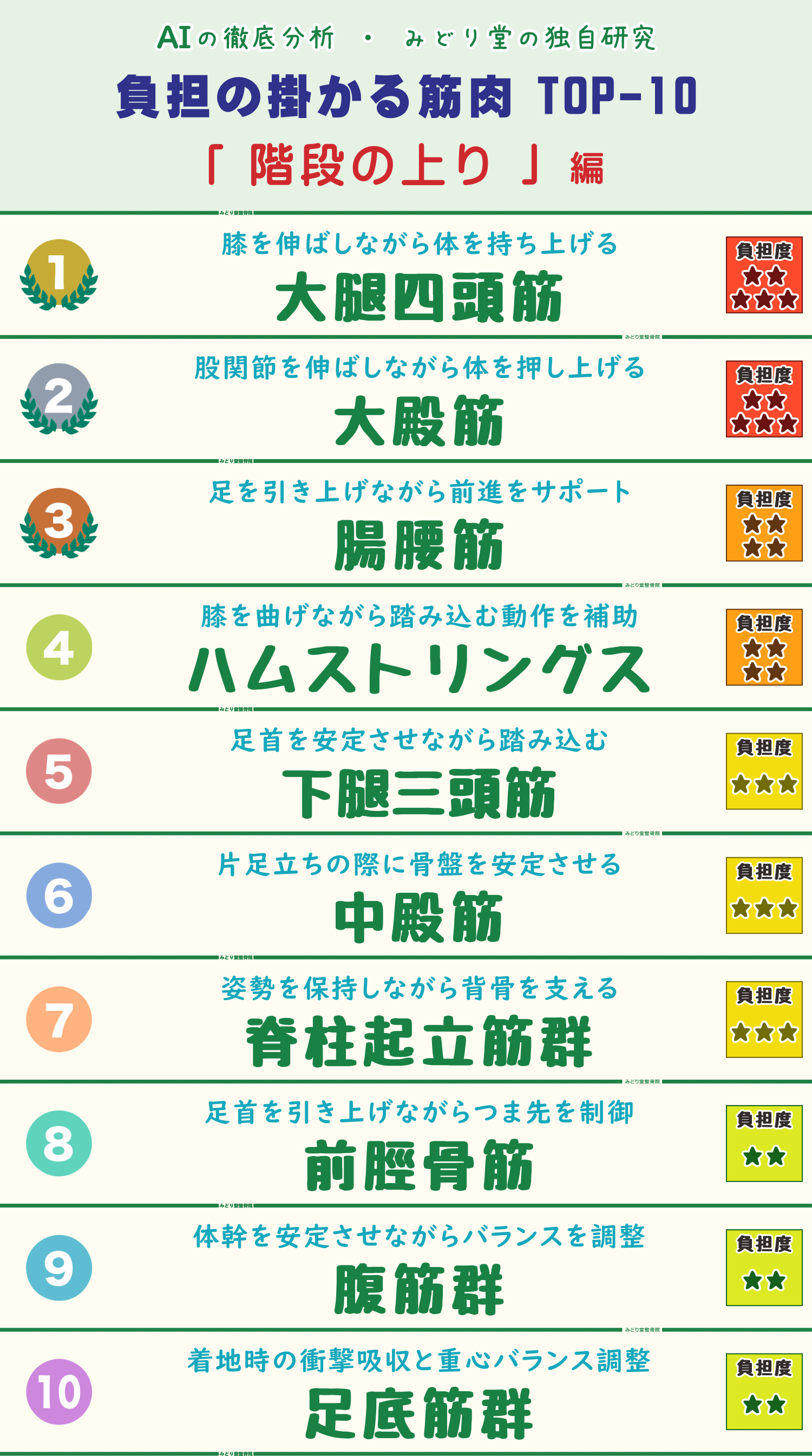

| 階段を上る動作は、日常の中で多くの方が当たり前のように行っている動作です。しかし実は、思っている以上に筋肉にしっかり負荷がかかるハードな動きなんです。 膝を伸ばしたり、体を引き上げたり、バランスを取ったり…。上り階段では、全身の筋肉がフル稼働しています! ここでは、そんな「上り階段」の動きにおいて、どの筋肉にどれくらいの負担がかかっているのかを、みどり堂整骨院の独自の研究データをもとにAIが細かく計算。負担度が高い順に筋肉をランキング形式でご紹介します。 どんな筋肉が活躍しているのかを知ることで、日々のケアやトレーニングのヒントになるかもしれませんよ! |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 階段の上り動作は、重力に逆らって身体を持ち上げるため、太もも・ふくらはぎ・お尻などの筋肉に集中的な負担がかかりやすい動作です。 段差の高さや階段の長さ、上る速度、荷物の有無、体格などによって、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

|

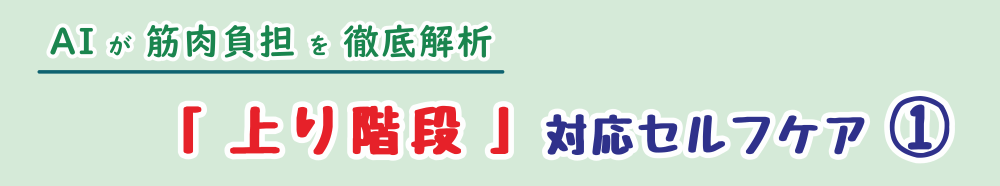

| イスやベッドに浅めに腰掛けます。 ※安定した椅子などを使いましょう(タイヤ付きの椅子などは避けてください。) 伸ばしたい側(例:右足)を前に出して、斜め座りをしましょう。

|

|

| 右足の甲をベッドの上に軽くのせます。 ぐっと引っ張らず、痛みが出ない範囲で優しくセットしてください。無理は禁物です。

|

|

| 右膝をゆっくり床に向かって下げ、上半身は少し後ろへそらせます。 写真で赤く示したあたり(太ももの前側〜股関節まわり)に伸び感を感じたら、そのまま10〜20秒キープしましょう。 呼吸は止めないように! リラックスして行ってください。

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

|

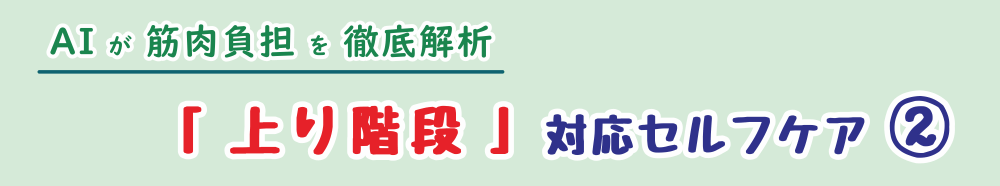

| リラックスした状態で、イスにまっすぐ座ります。 浅めに腰掛けるとやりやすいです。

|

|

右足を左膝の上にのせ、足首が膝の少し外側にくるように置きます。 ※ひざに痛みがある場合は、無理をせずに角度を調整してください。

|

|

そのまま、上半身をゆっくり前に倒します。 写真で赤く示された「おしりの筋肉(大殿筋)」がじんわり伸びるのを感じたら、10~20秒キープします。 呼吸は止めず、自然に行いましょう。左右の足を入れ替えて、同様に行います。

痛みを感じない程度に、無理せず行ってください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 上り階段は、意外と全身の筋肉を使う動作です。 無理をすると、関節や筋肉に余計な負担がかかってしまうことも。 痛みや不安があるときは、ちょっとした工夫で、安全性も快適さもグッとアップしますよ。

【手すりの活用】 手すりは、積極的に使いましょう。 たとえつかまらなくても、「いざという時に手が届く位置」を歩くだけで、安心感がまるで違います。 手すり側の手には荷物を持たないことがポイントです。

【痛くない足から1段ずつ】 膝に痛みがある方は、痛みのない方の足から一段上がり、痛い方の足をあとから同じ段にそろえるようにしましょう。 片足ずつ丁寧に上がることで、負担を軽減できます。

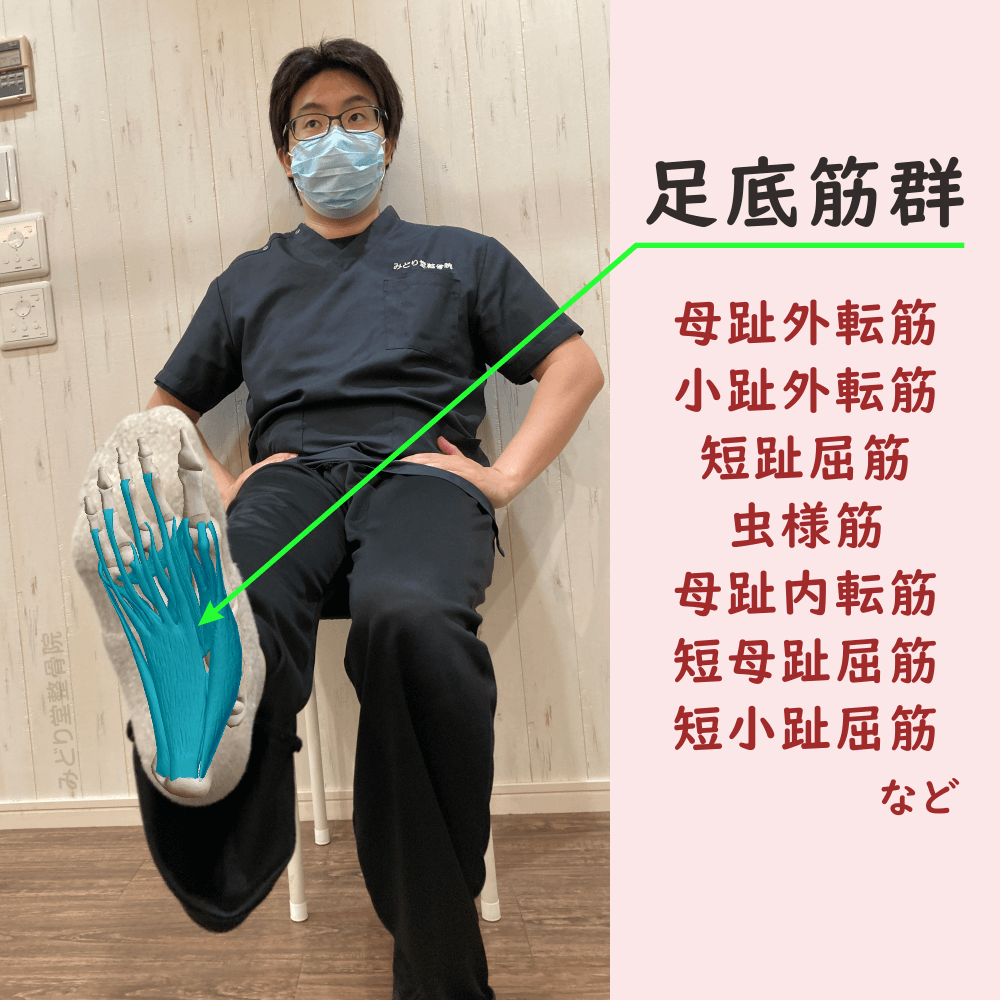

【足裏全体で着地】 「つま先だけ」で階段を上がるのではなく、足裏全体でしっかりと着地することが大切です。 足底筋群もうまく使われ、膝や腰への衝撃もやわらぎます。

【安全第一】 不安があるときは、無理をせずにエレベーターやエスカレーターを使うことも大切な選択肢です。 良かれと思って「筋トレ」のつもりで階段を使い、かえって痛めてしまっては逆効果。 何よりも、安全第一でいきましょう!

【最後に…】 「階段がちょっとつらいな」と感じたら、それは体からのサインかもしれません。 ストレッチや軽めの筋トレを日常に取り入れるだけで、階段の上り下りがぐっと楽になることもありますよ。 |

|

🏃♂️ ここから先は、筋肉に関する専門的(ちょっとマニアック)な解説がはじまります! 「筋肉について知りたい」という探究心あふれる勇者の方は、ぜひこの先の「筋肉ワールド」へ足を踏み入れてください。 「筋肉の話はちょっと難しそう…」という一般の方は、以下のリンクからメニューページへ退避できますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

| この負担度ランキングは、みどり堂整骨院の独自の研究情報をもとに、人工知能(AI)による計算結果で得られた理論値です。身長、体重、性別、筋肉量、気温、天候などの条件によって、順位や負担度は大きく異なる場合があります。したがって、ここに示された順位や負担度は参考情報としてご覧いただき、個々の状況に応じた判断を行ってください。また、医学的・科学的に計測されたデータではないため、実際の負担度には個人差があります。適切なケアを行う際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 |

|

|

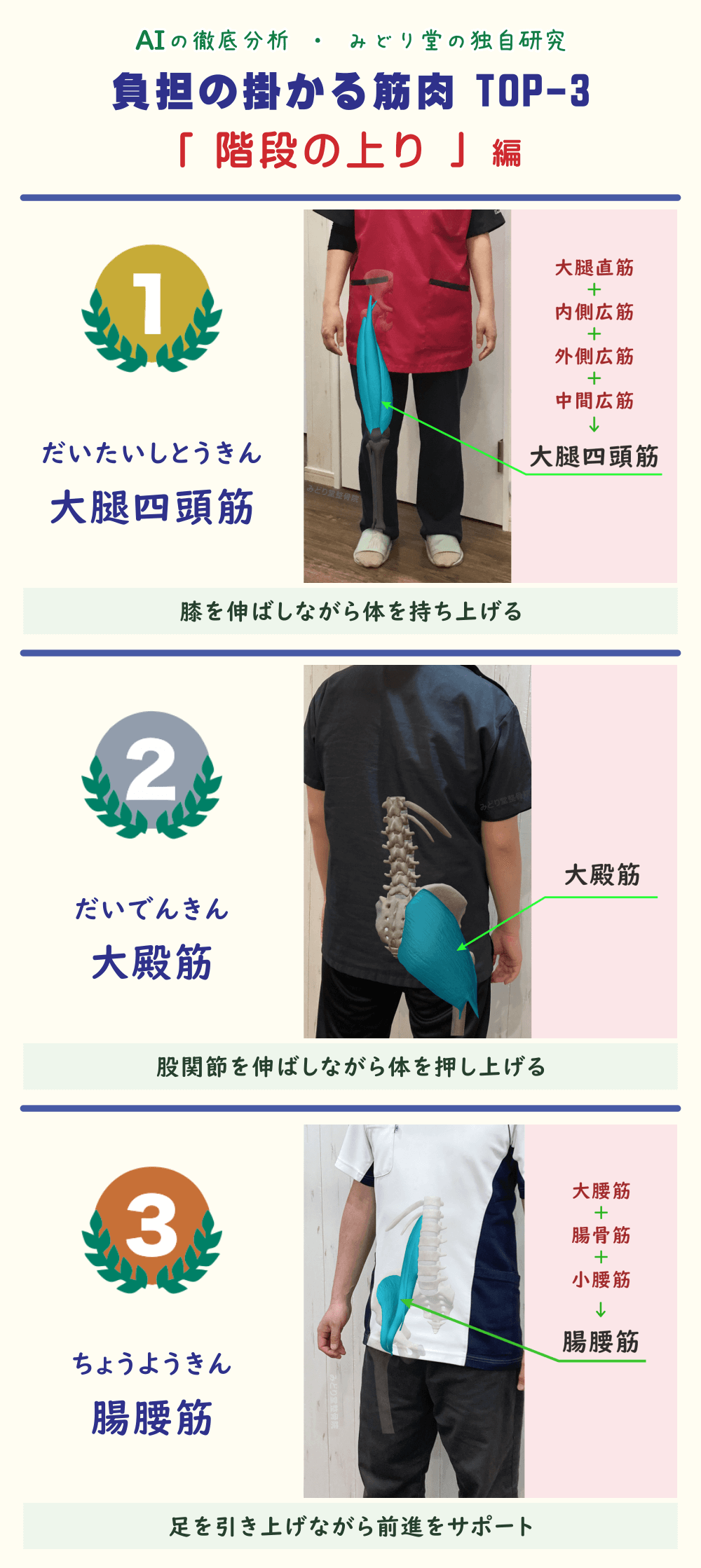

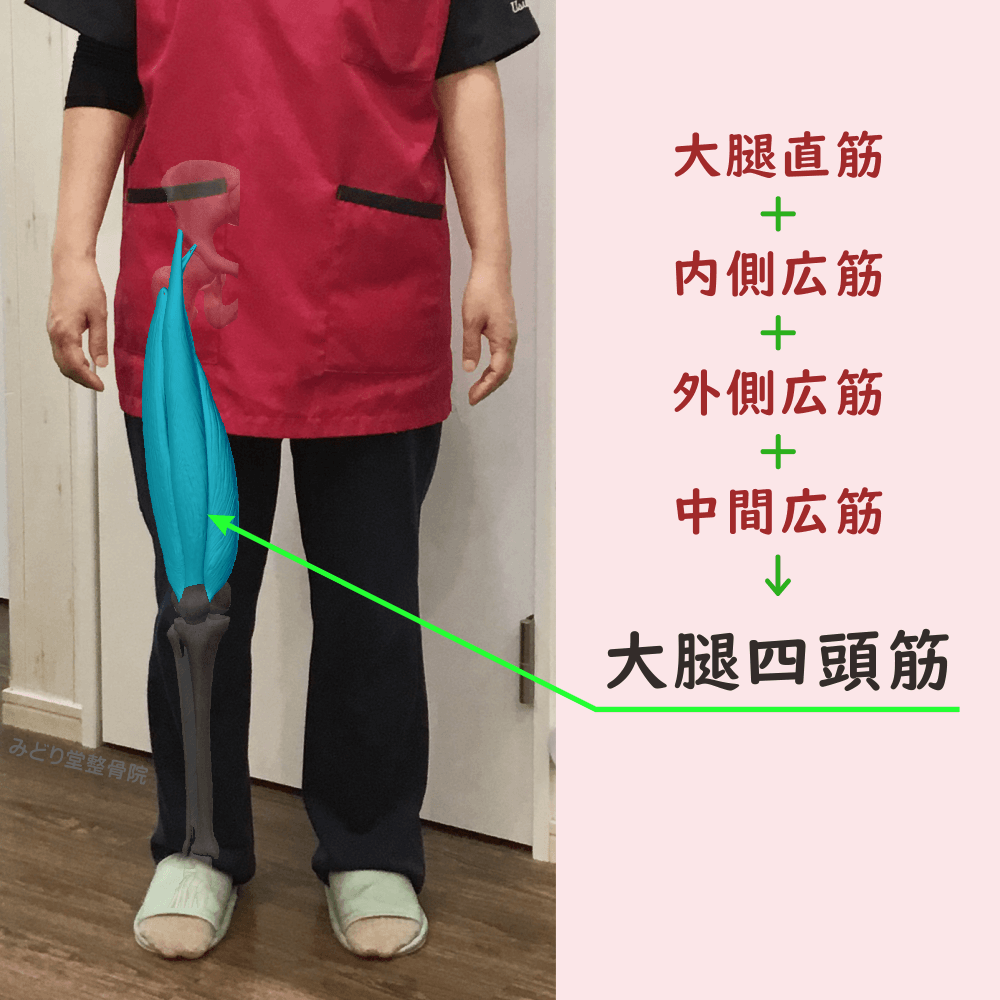

第1位:大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 上り階段での主な役割: 太ももの前側にある「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」は、4つの筋肉(大腿直筋・内側広筋・外側広筋・中間広筋)からできている、とてもパワフルな筋肉です。 階段を上るときには、この筋肉が膝をグッと伸ばして体を持ち上げる、大切な役割を担っています。実は、上り階段の動作ではいちばん負担がかかる筋肉なんです。 体重が増えてくると、それだけ強い力が必要になるため、大腿四頭筋にはさらに大きな負担がかかってしまいます。 |

|

|

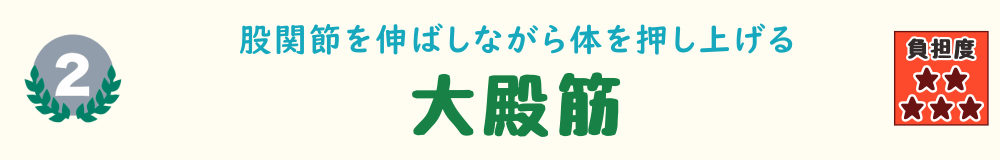

第2位:大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★★★≫ 上り階段での主な役割: お尻にある大きな筋肉「大殿筋」は、股関節を伸ばすときに活躍する重要な筋肉です。階段を上るときには、踏み込んだ足で地面をグッと蹴って、股関節を伸ばしながら体を押し上げる動きをサポートしてくれます。そのぶん、大殿筋にはけっこうな負担がかかるんです。 |

|

|

第3位:腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★★≫ 上り階段での主な役割: 腸腰筋(ちょうようきん)は、大腰筋・腸骨筋・小腰筋という3つの筋肉で構成されていて、股関節を曲げるときにしっかり働く「インナーマッスル」のひとつです。 階段を上るときには、足を引き上げて次の段に踏み出す動きをサポートしてくれていて、まさに“スムーズな一歩”を支えている立役者です。 特に、ちょっと段差が高めの階段になると、足をぐっと大きく持ち上げる動きが必要になるので、その分、腸腰筋の負担もグッと大きくなります。 |

|

|

第4位:ハムストリングス(はむすとりんぐす)) ≪負担度:★★★★≫ 上り階段での主な役割: ハムストリングスは、太ももの裏側にある「大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋」の3つから構成される筋肉群です。普段はあまり意識されにくい部位ですが、実は階段を上るときにも大活躍しています。 この筋肉は、膝を曲げたり、身体を少し前傾させながらスムーズに踏み込む動作をサポート。太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)とバランスよく協力して、安定した一歩を支えています。 ハムストリングスが弱っていると、階段での動作がぎこちなくなるだけでなく、腰や膝にかかる負担が増えてしまうことも。姿勢の安定にも関わる大事な筋肉なので、ストレッチでやわらかく、しなやかに保っておきたいですね。 |

|

|

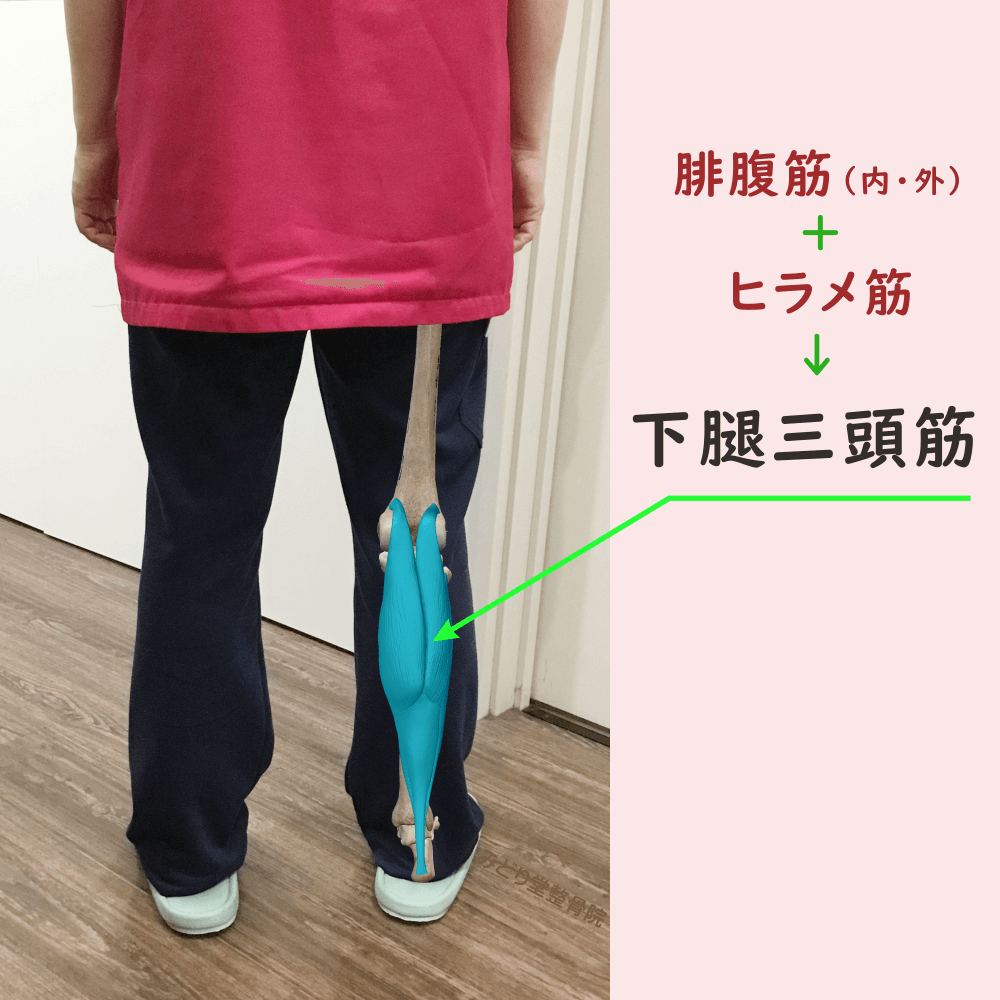

第5位:下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ 上り階段での主な役割: ふくらはぎの浅い部分にある「腓腹筋(ひふくきん)」と深い部分にある「ヒラメ筋(ひらめきん)」の2つをまとめて、下腿三頭筋と呼びます。階段の上りでは「腓腹筋」と「ヒラメ筋」がしっかり連携して働いています。 階段を上るときには、足首の角度をしっかり保ちながら、地面を踏み込んで体を上へと持ち上げるパワーを発揮。この筋肉が頑張ってくれているおかげで、1段1段をしっかりと押し出せているんですね。 特に急な階段や、長く続く上り坂では、この筋肉がずっとフル稼働。もしこの筋肉がうまく働かないと、ふくらはぎが疲れやすくなるだけでなく、膝や足首にも余計な負担がかかってしまいます。 |

|

| 🦵 第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! ここからは第6位以下の筋肉たちの登場です。段差の乗り越え、重心移動、姿勢保持など──階段上りが生む“地味だけど深い負担”に迫る、まさに筋肉マニアのためのディープエリアです。 「階段を上るとき、どの筋肉に負荷がかかっているのか気になってしまった…」というあなた。 「もう十分堪能しました…」「筋肉という言葉に拒絶反応が…」という方には、脱出用の退避ボタンをご用意しました。無理せず、下のリンクからメニューに戻ってくださいね。 |

|  |  |

|

|

第6位:中殿筋(ちゅうでんきん) ≪負担度:★★★≫ 上り階段での主な役割: 中殿筋は、お尻のちょっと外側あたりにある筋肉で、脚を外に開くときや、骨盤のバランスを保つのに活躍している筋肉です。 階段を上るときって、片足で体を支える瞬間が多くなりますよね。そのときに中殿筋が弱いと、左右に骨盤が傾いて、全身のバランスも崩れやすく、膝や腰に余計な負担がかかってしまうことも。 |

|

|

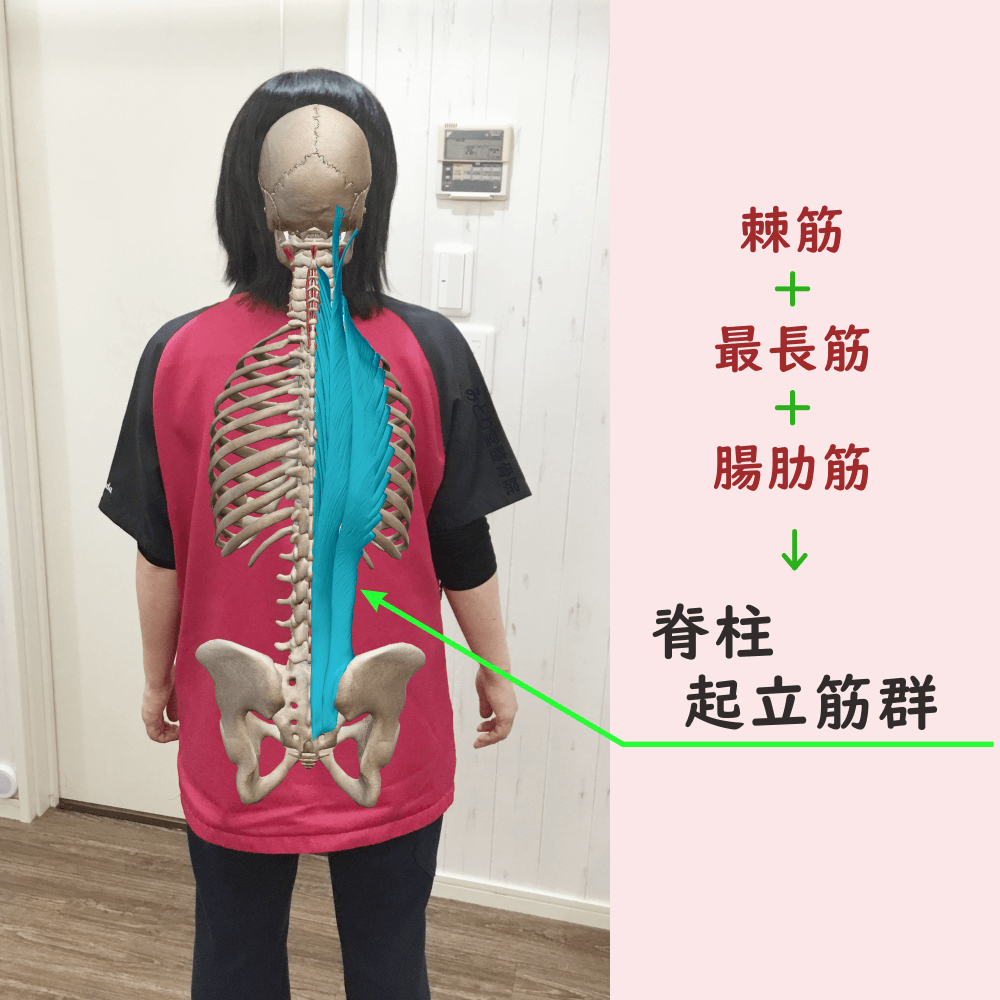

第7位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★≫ 上り階段での主な役割: 脊柱起立筋群は、背骨の左右に沿ってズラッと並ぶ筋肉たち。姿勢キープのプロフェッショナルです。 階段を上がるときは、どうしても体が前に傾きやすくなりますが、そんなときもこの筋肉群がいい感じにブレーキをかけてくれて、姿勢の崩れを防いでくれます。 ただし、脊柱起立筋群が疲れていたり、筋力が落ちていたりすると、背すじが保てず、気づけば猫背に…なんてことも。 |

|

|

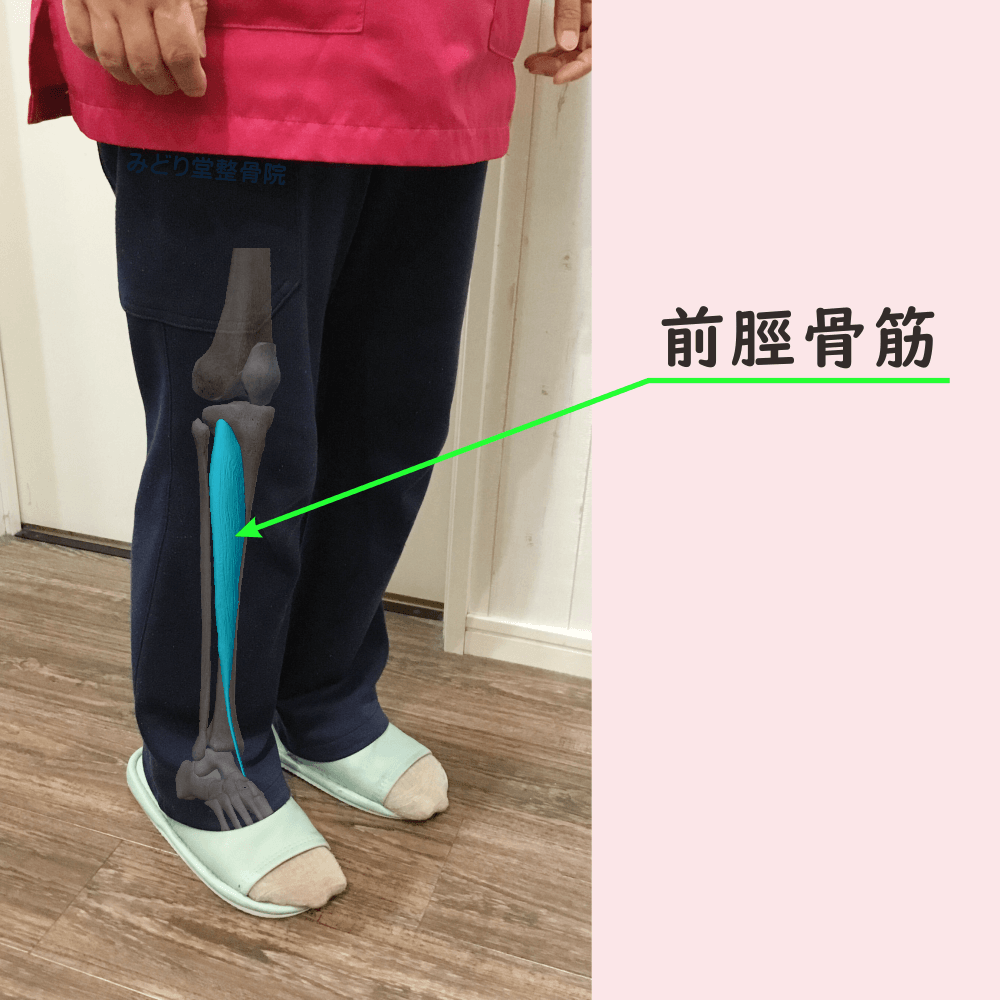

第8位:前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★≫ 上り階段での主な役割: 前脛骨筋は、すねの前にある細長い筋肉で、つま先をグッと持ち上げるときに活躍してくれます。 この筋肉がちゃんと働いていないと、足先が上がりきらずに階段でつまずいて「おっとっと…」となるリスクが増えてしまいます。 特にご高齢の方や運動不足気味の方は、前脛骨筋が弱くなりがちなので注意が必要。 |

|

|

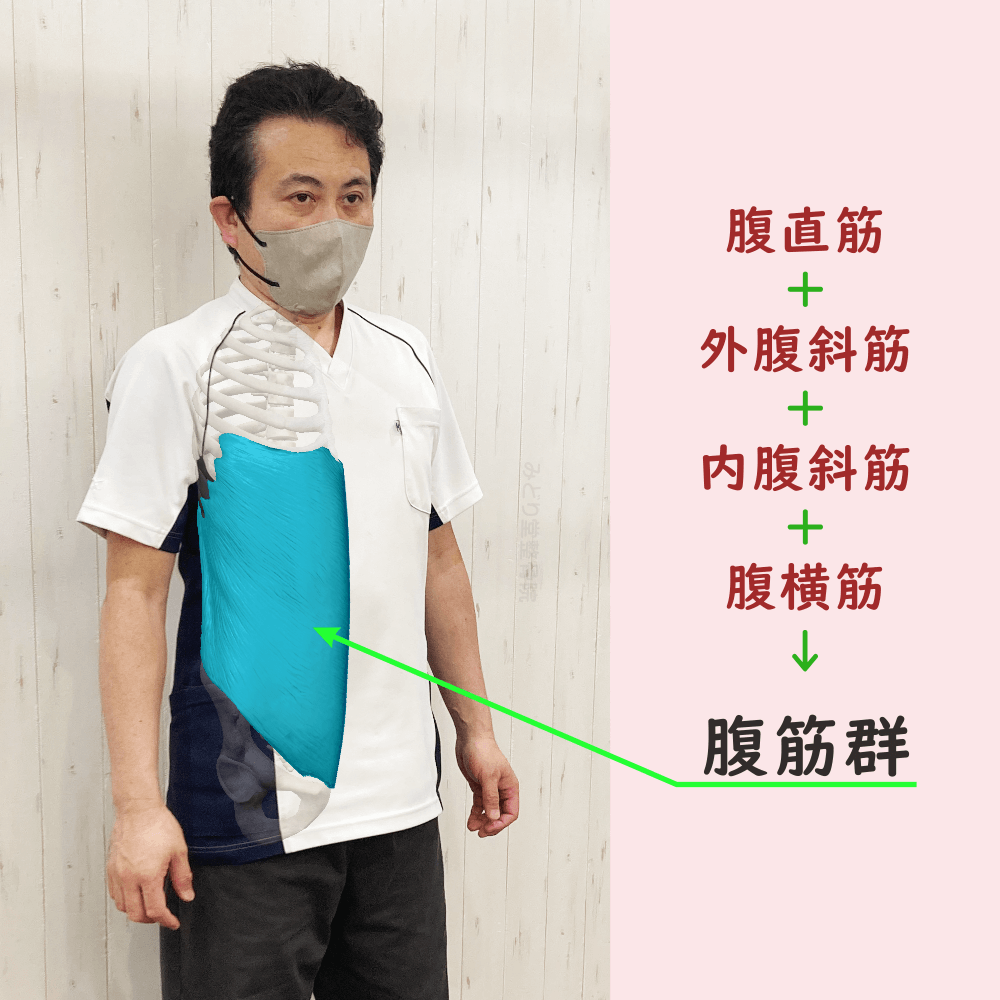

第9位:腹筋群(ふっきんぐん) ≪負担度:★★≫ 上り階段での主な役割: 腹筋群とは、お腹まわりにある筋肉たちの総称。 階段を上るときは、片足で体を支える瞬間が何度もありますが、そのたびに腹筋群がしっかり働いて、骨盤をグラつかせず、上半身をスッと支えてくれます。 もしこの腹筋群が弱くなると、姿勢が崩れやすくなったり、踏み外しが増えたり、腰に負担がかかってしまうことも…。 |

|

|

第10位:足底筋群(そくていきんぐん) ≪負担度:★★≫ 上り階段での主な役割: 足底筋群は、足の裏に広がる小さな筋肉たち。 階段を上るときには、足を上の段に乗せた瞬間に衝撃を受け止めつつ、体重を足全体にうまく分散させて、安定した一歩をサポートしてくれています。 でも、この筋肉たちが弱くなったり、かたくなってしまうと、衝撃を吸収できずに疲れやすくなったり、姿勢のバランスが乱れてしまうことも。 |

|

| 🧘♂️ここまで読んだあなたは、もう「筋肉賢者」の域。 太もも、ふくらはぎ、お尻の筋肉たちに、セルフケアという魔法をかけてあげましょう。 日々の階段が、少しでも軽やかに感じられるように──そんなヒントになれば嬉しいです。 |

![]()

|  |  |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 日常のストレッチ・体操 » 日常動作での負担「上り階段」編