八王子・みどり堂整骨院

- 個別ページへ

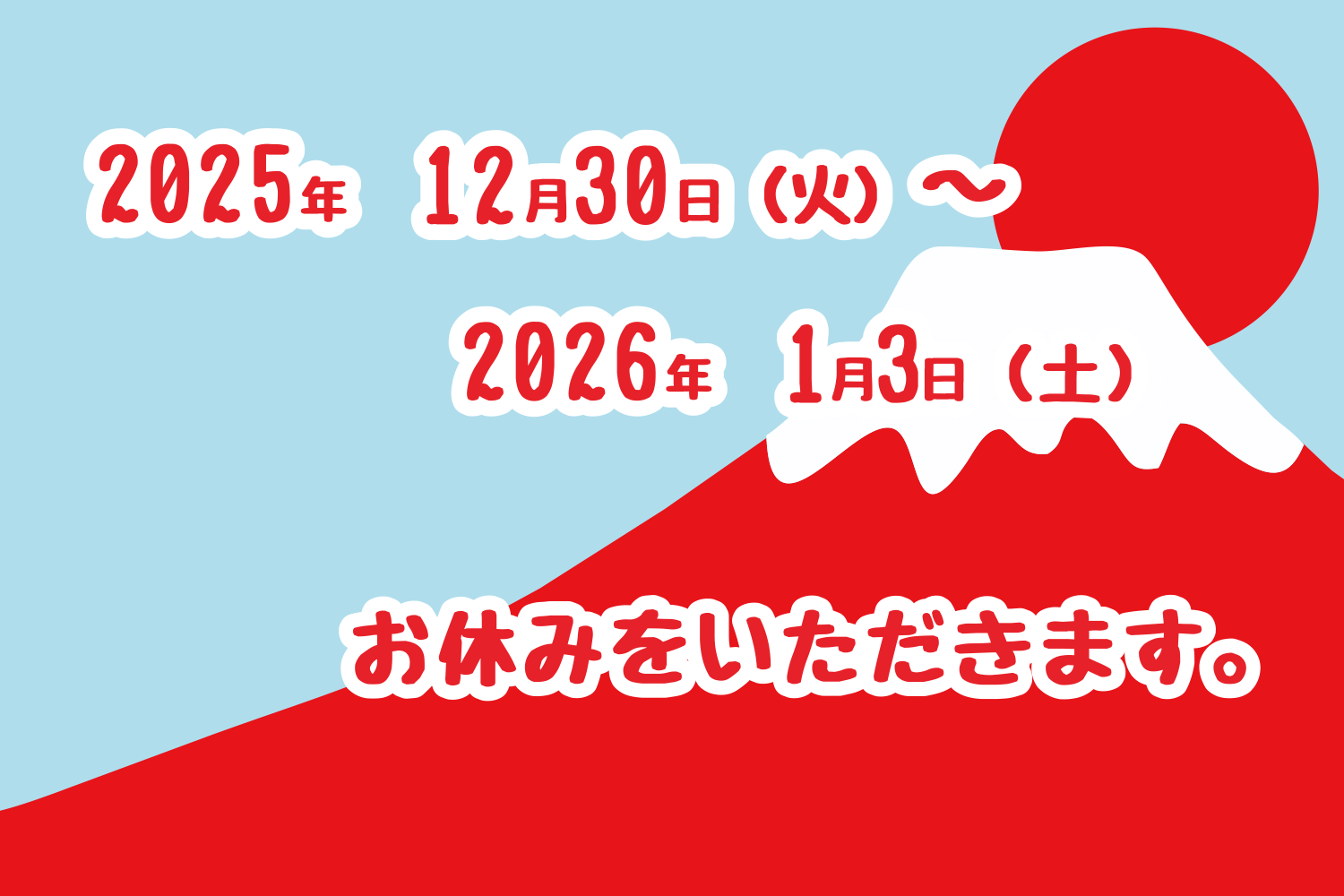

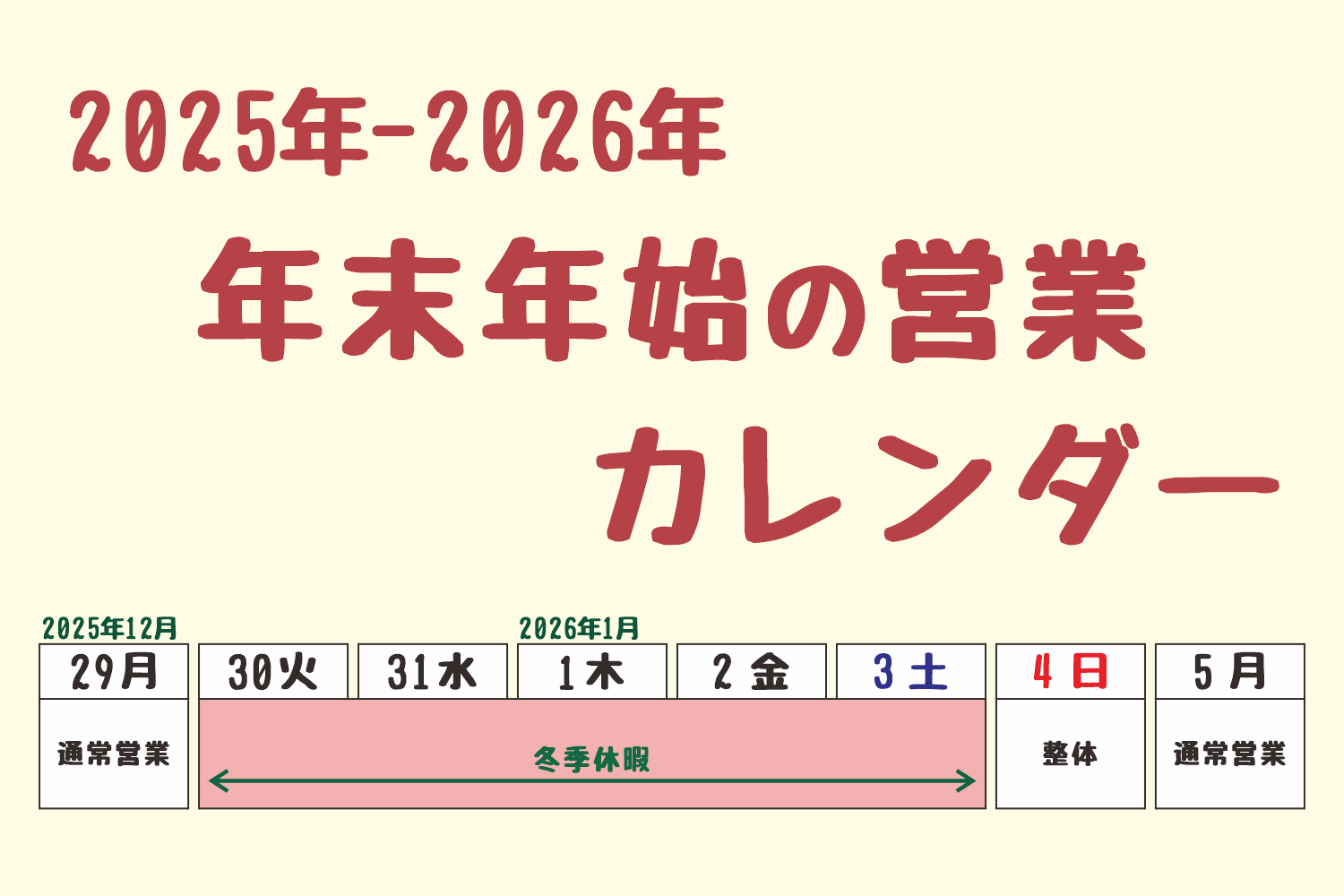

- 投稿日 2025-12-26 (金)

- 個別ページへ

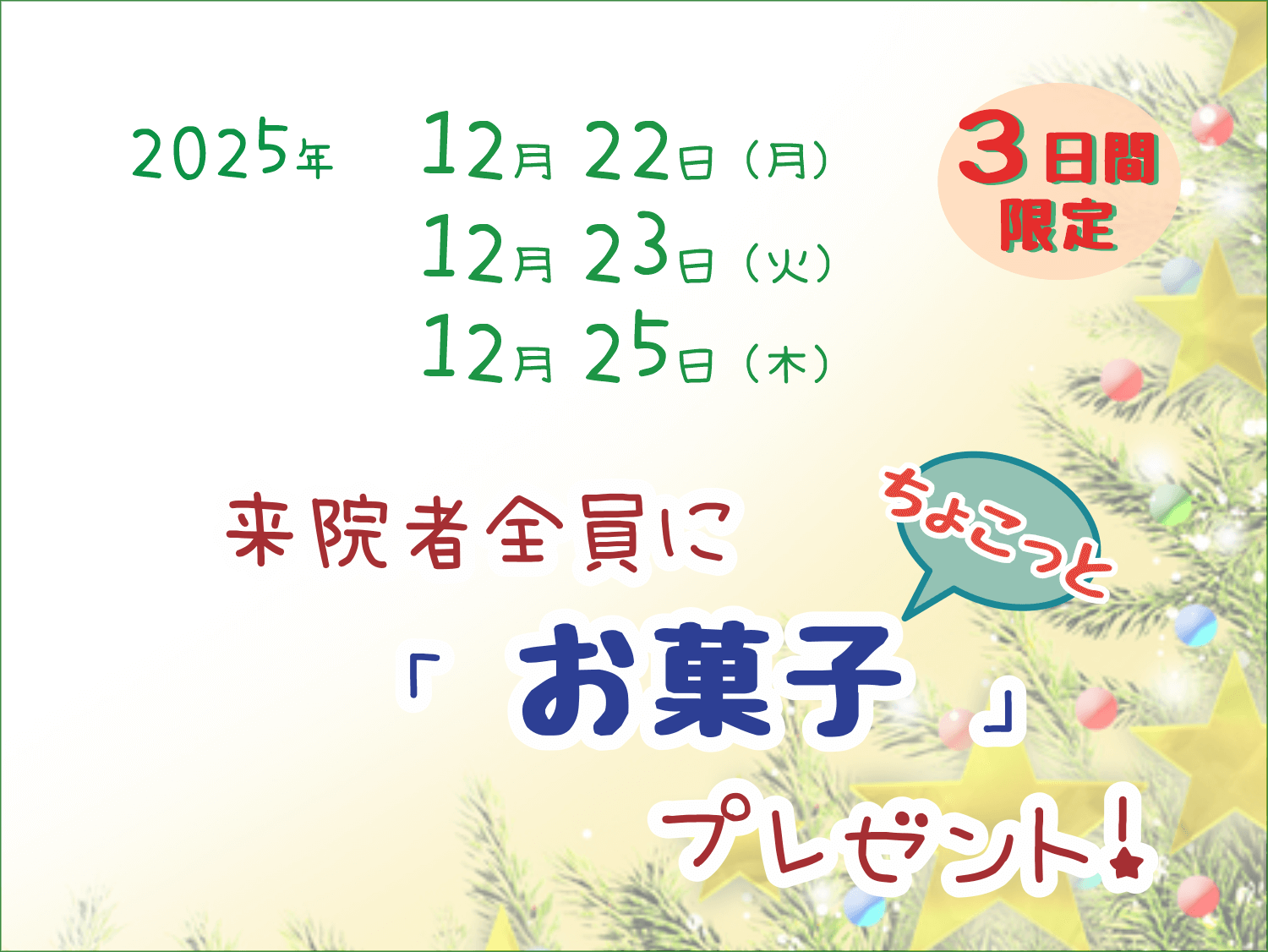

- 投稿日 2025-12-11 (木)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-12-01 (月)

|

| 患者様からいただきました心温まる「差し入れ」や「お土産」をここでご紹介させていただきます。 皆様のお心遣いに、八王子・みどり堂整骨院のスタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも、より良い施術を提供できるよう努めてまいります。 |

![]()

|

| 2026.01.05 患者様からの、頂きもの。 大村屋「高尾サブレー」 |

![]()

|

| 2026.01.05 患者様からの、頂きもの。 風月堂「ゴーフレット」 |

![]()

|

| 2026.01.05 患者様からの、頂きもの。 モロゾフ「ココアピーナッツ」 |

![]()

|

| 2025.12.29. 患者様からの、頂きもの。 LAWSON「カスタード・パイシュー」 |

![]()

|

| 2025.12.27. 患者様からの、頂きもの。 「山形県産・啓翁桜」「お正月用切り花」 |

![]()

|

| 2025.12.26. 患者様からの、頂きもの。 「(株)もち吉|太陽の輝き(揚げ煎餅)・だし乃餅(おせんべい)」 |

![]()

|

| 2025.12.25. 患者様からの、頂きもの。 「バウムクーヘン(ユーハイム)」 |

![]()

|

| 2025.12.25. 患者様からの、頂きもの。 「塩せんべい(三原堂)」 |

![]()

|

| 2025.12.23. 患者様から、「りんご」を頂きました。 |

![]()

|

| 2025.12.23. 関係者様からの頂きもの。 桔梗屋「信玄餅」 |

![]()

|

| 2025.12.17. 関係者様からの頂きもの。 ゴンチャロフ「チョコレート」 |

![]()

|

| 2025.12.11. 患者様から、広島のお土産を頂きました。 にしき堂「生もみじ(もみじ饅頭)」 |

![]()

|

| 2025.12.08. 患者様からの頂きもの。 新宿・中村屋「なめらかクリーム チーズケーキ & しっとり濃厚ティラミス」 |

![]()

|

| 2025.12.02. 患者様からの頂きもの。 「ゆず」 |

![]()

|

| 2025.11.20. 関係者様からの頂きもの。 「遠州森町原産・治郎柿」 |

![]()

|  |

![]()

|  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-11-20 (木)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-11-04 (火)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-11-01 (土)

|

|

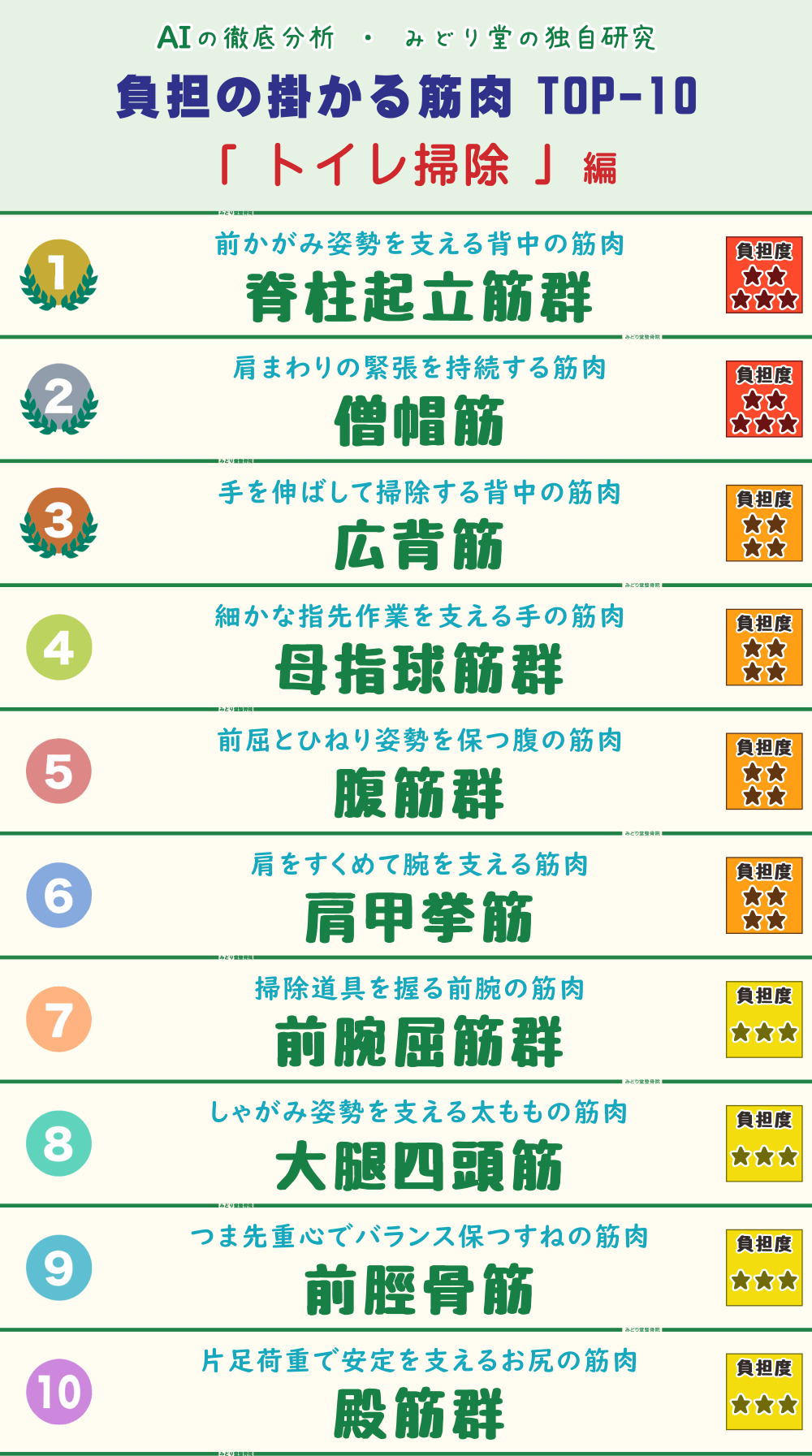

| 家の中で最もコンパクトな戦場――それが「トイレ」。 今日もあなたは、スポンジとブラシを片手に奮闘します。しゃがんで便器の奥を磨き、中腰で床を拭き、腕を伸ばしてタンクの上をこする……。 狭い空間で無理な姿勢を繰り返すうちに、腰・肩・背中・太ももが「ちょっと休ませて~」と悲鳴を上げているかもしれません。「トイレはピカピカになったのに、自分の体はガタガタ……」 そんな経験、心当たりはありませんか? 実は、短時間でも“かがむ・ひねる・伸ばす・立ち上がる”といった動作の連続は、筋肉にとってしっかりとした負担になるのです。 そこで今回は、みどり堂整骨院の視点とAI解析をもとに、「トイレ掃除で特に酷使されやすい筋肉」をランキング形式でご紹介します。筋肉がどこで踏ん張っているのかを知って、セルフケアやストレッチの参考にしてみてください。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 トイレ掃除では、しゃがむ・中腰になる・腕を伸ばすなど、限られた空間で不自然な姿勢を取りやすいのが特徴です。 掃除の頻度や掃除用具の形状、体格や体力、気温などの様々な条件によって、筋肉への負担の掛かり方に差が生じ、すべての方に同じ負担が掛かるわけではありません。 あくまでセルフケアや体の気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でストレッチやセルフケアを行い、不調が続く場合は専門家へご相談ください。 |

|

|

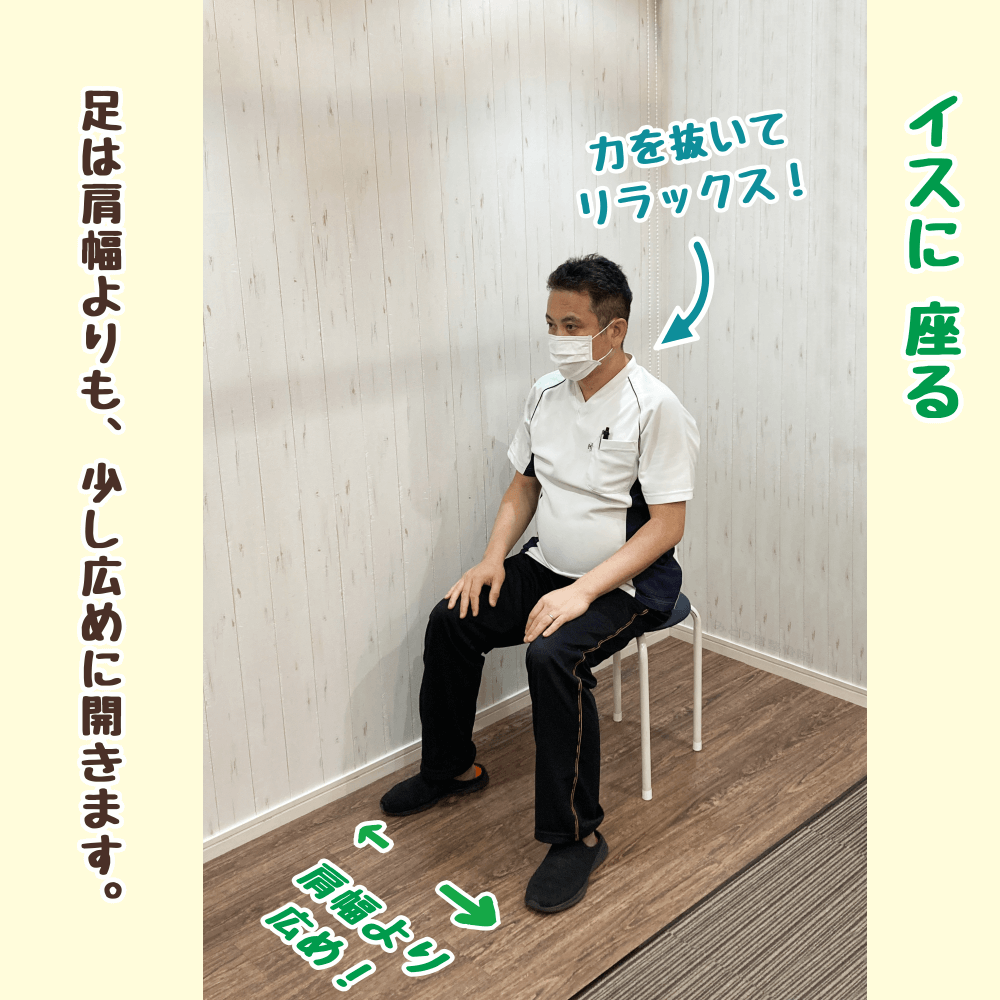

| Step1 : イスに座る イスに座り、足は肩幅よりも少し広めに開きます。

|

|

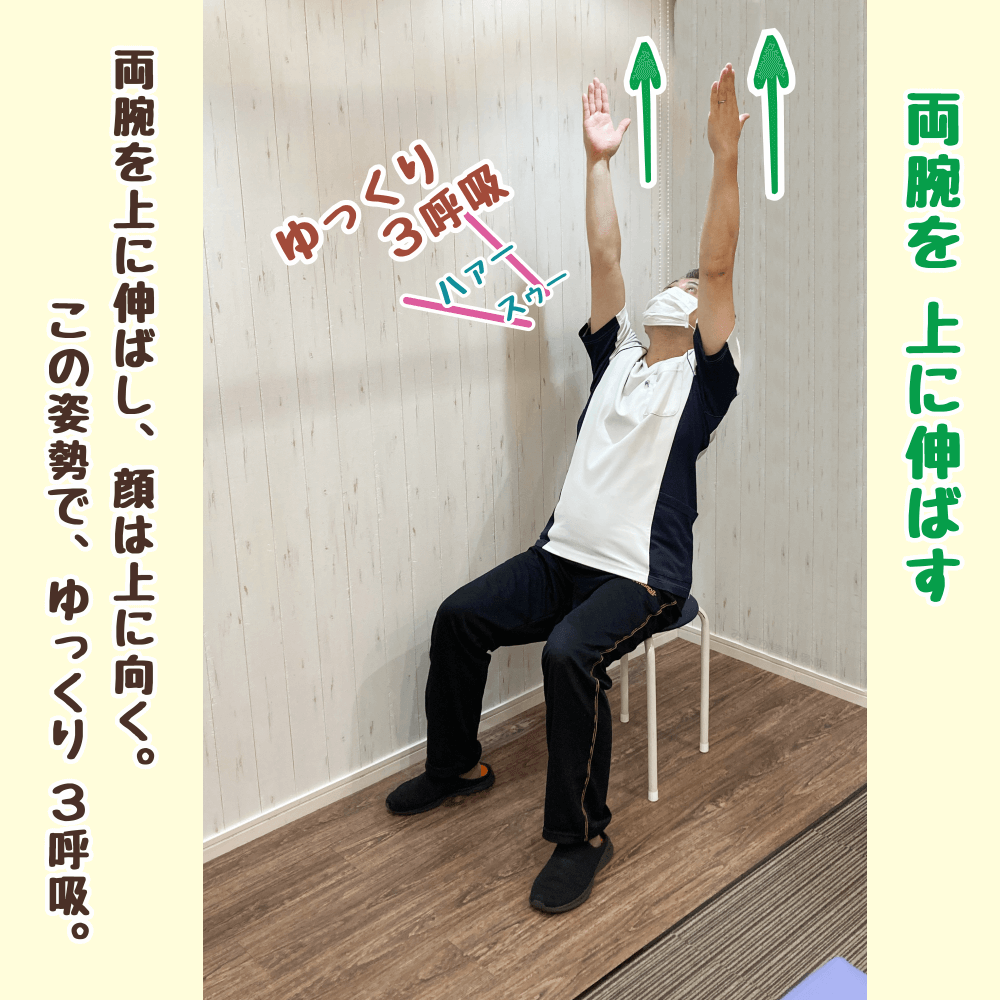

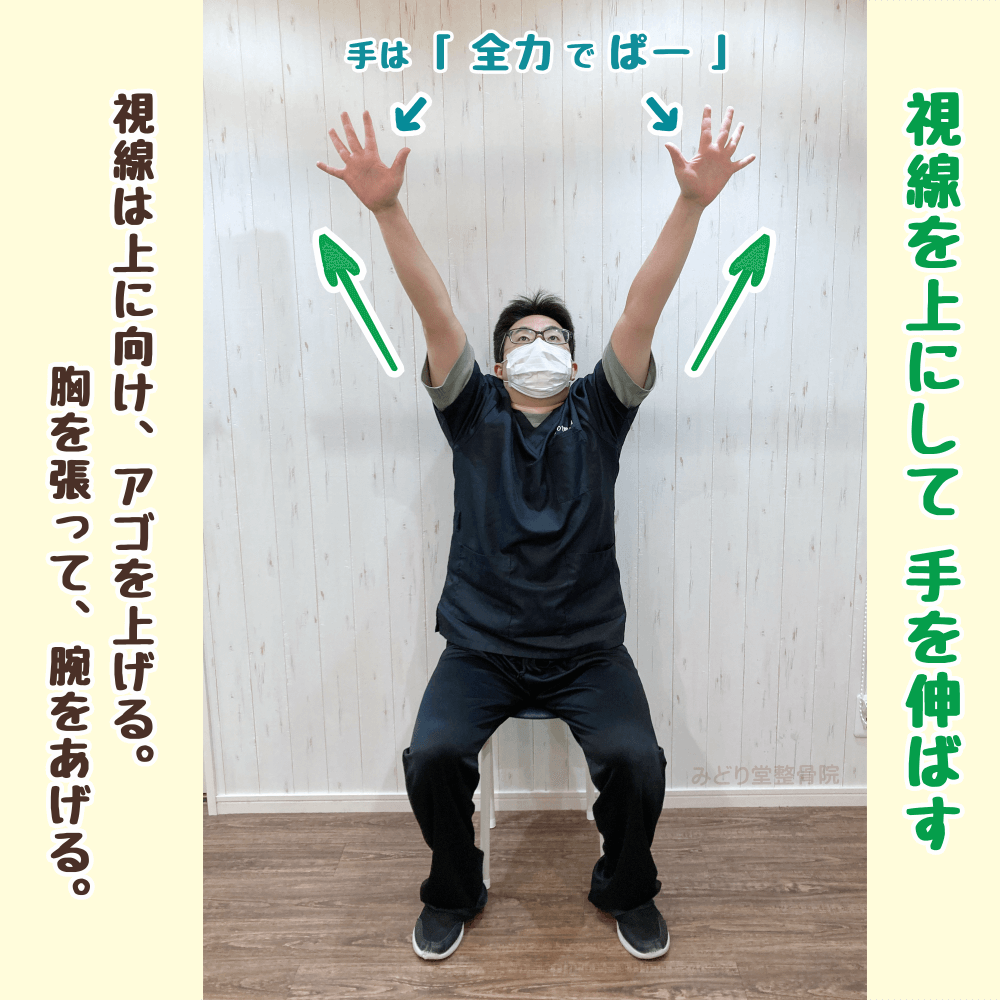

| Step2 : 両腕を上に伸ばす 両腕を上に伸ばし、顔は天井を向けます。

|

|

| Step3 : 前屈し、脱力する 前屈して、全身の力を抜きます。

|

| ※ ワンポイント ・痛みや強い違和感を感じたら、すぐに中止してください。 |

|

|

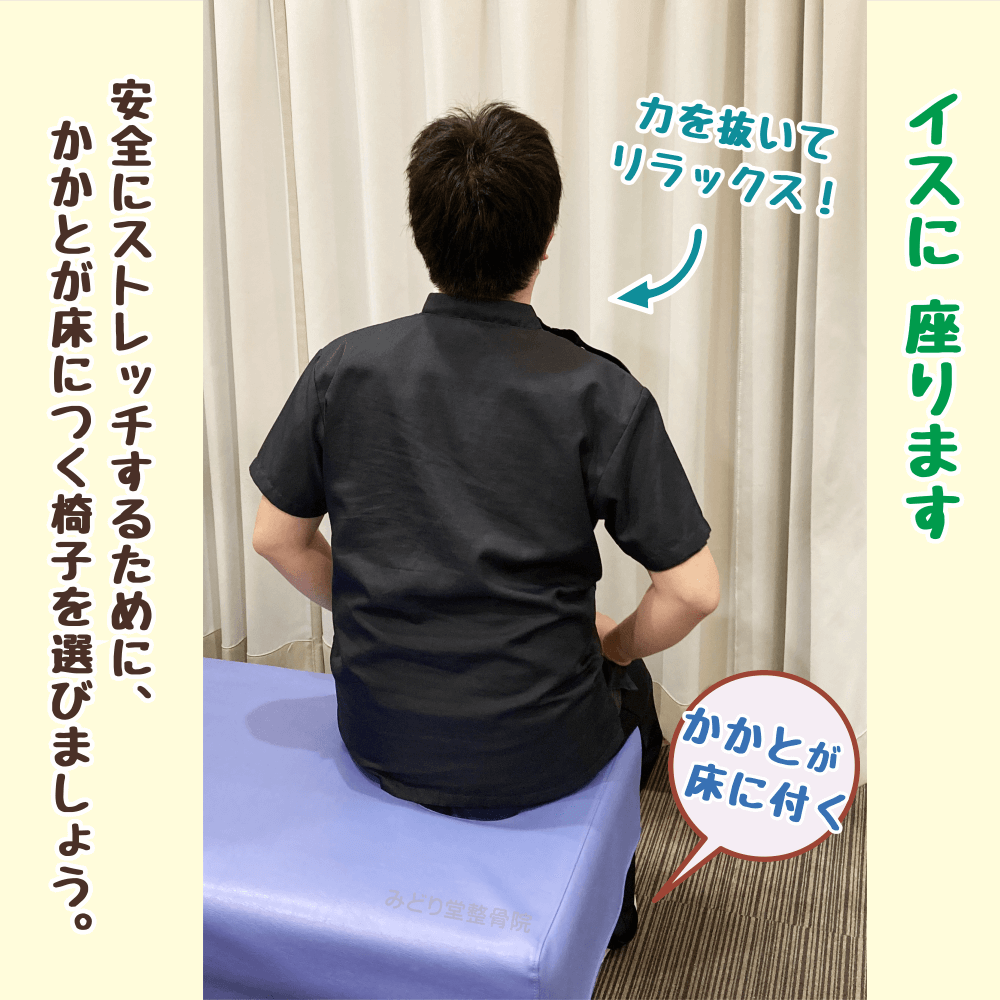

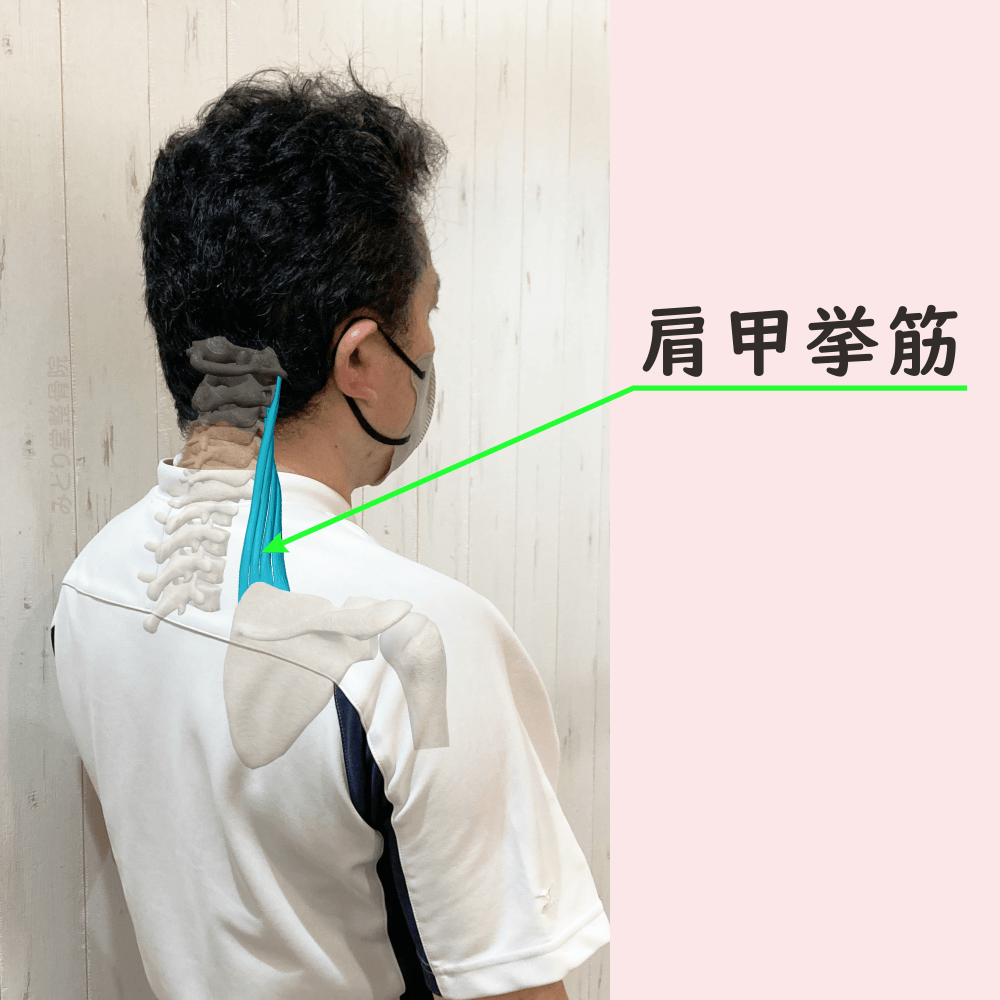

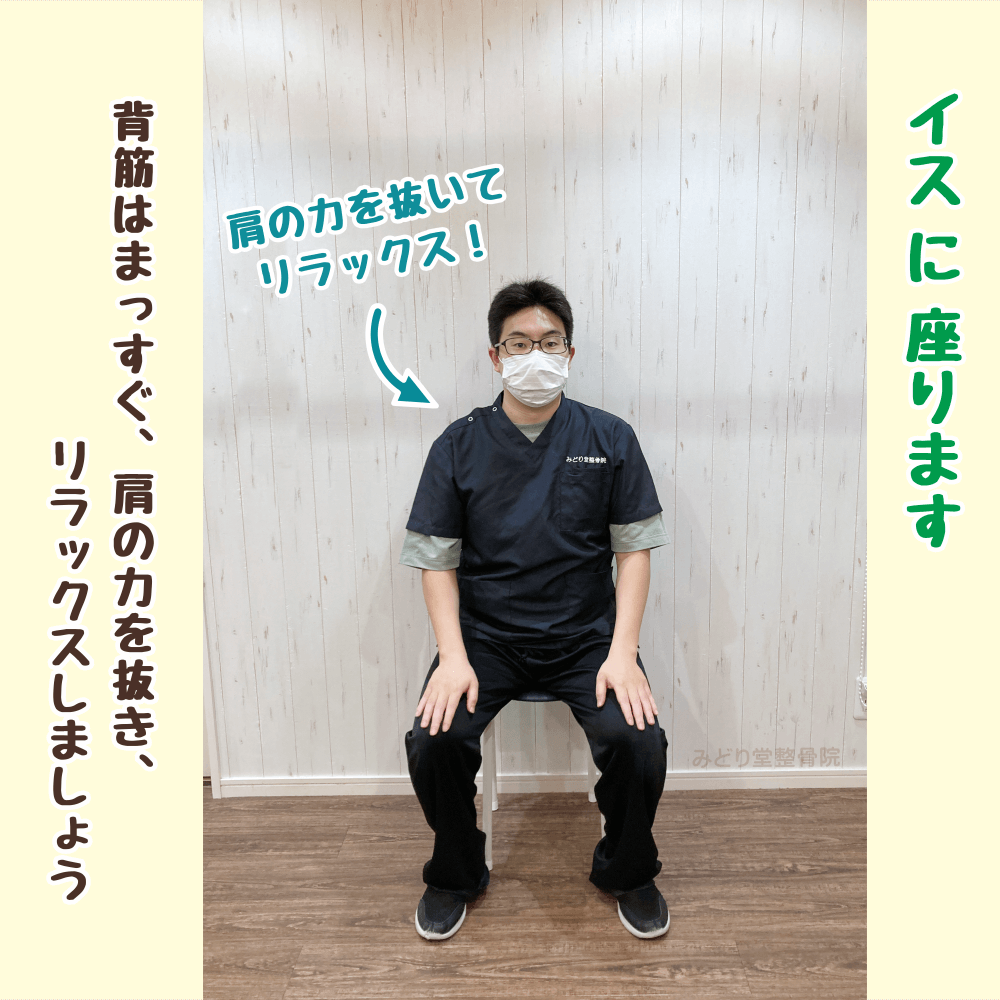

| STEP1 : イスに座ります かかとがしっかり床に付く高さのイスを選びましょう。

|

|

STEP2 : 頭を左に傾けます 首をかしげるように、ゆっくりと頭を左に傾けましょう。

|

|

STEP3 : 右手を下に伸ばします 左に傾けた頭の角度をキープしたまま、右腕を床方向に伸ばしましょう。

|

| ※ ワンポイントアドバイス ・痛みや強い違和感を感じたら、すぐに中止してください。 |

|

| ちょこっとアドバイス トイレは毎日使う大事な場所。

● “がんばりすぎ”の筋肉に、ひと呼吸を トイレ掃除は、しゃがむ・中腰になる・腕を伸ばす――と、限られた空間で無理な姿勢の連続。

● 「いつも同じ姿勢」になっていませんか? いつも便器の右側に立って作業をする、いつも同じ手でブラシを使い続ける……。

● 掃除後は“体もリセット”してあげましょう 「終わった〜!」とそのまま次の家事に取りかかる前に、ちょっとだけセルフケアを。

● 「疲れたな」は大切なサイン 「腰が重い」「肩がこわばる」「足が張る」

今日もお掃除、おつかれさまでした。 |

|

🔍 ここから先は、“トイレ掃除と筋肉”に関するちょっとディープな解説になります。 「いやいや、筋肉の話は遠慮したい…」「この先は危険な香りがする…」という方は、以下のリンクからメニューに戻れますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

負担の掛かる筋肉 TOP10 について この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)の解析技術を活用して「トイレ掃除の動作で体にかかる負担」を理論的に算出したものです。 ただし、掃除のスタイルや環境には個人差があります。 このランキングは、あくまで「自分の体をちょっと点検してみるきっかけ」として、また「セルフケアを考える参考」としてご活用ください。 なお、掲載している順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定に基づくものではありません。 |

|

|

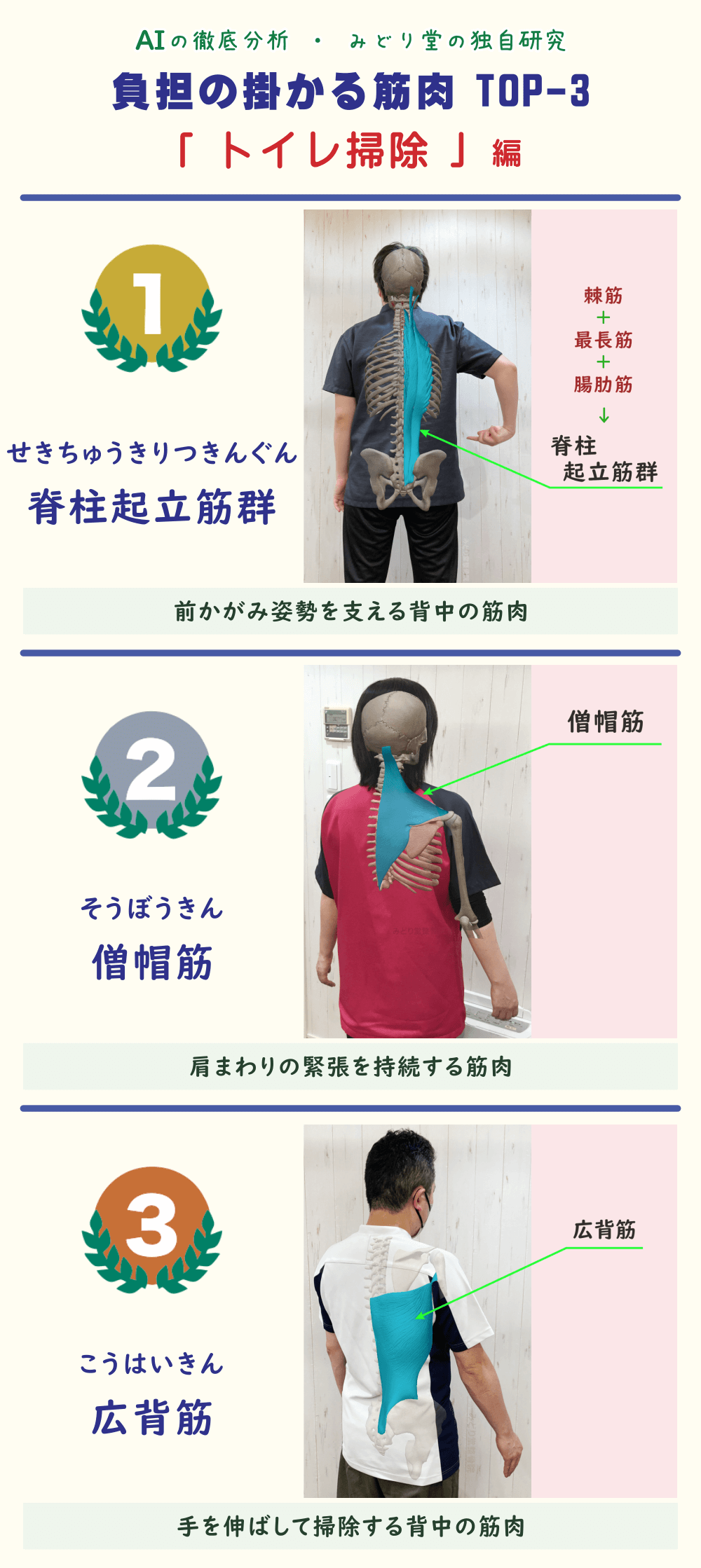

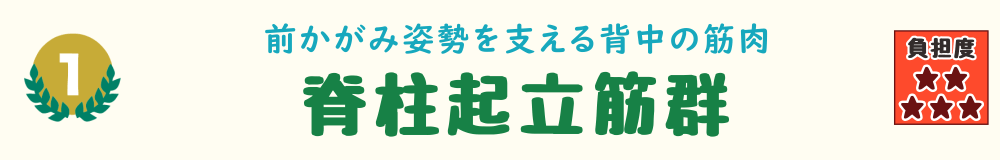

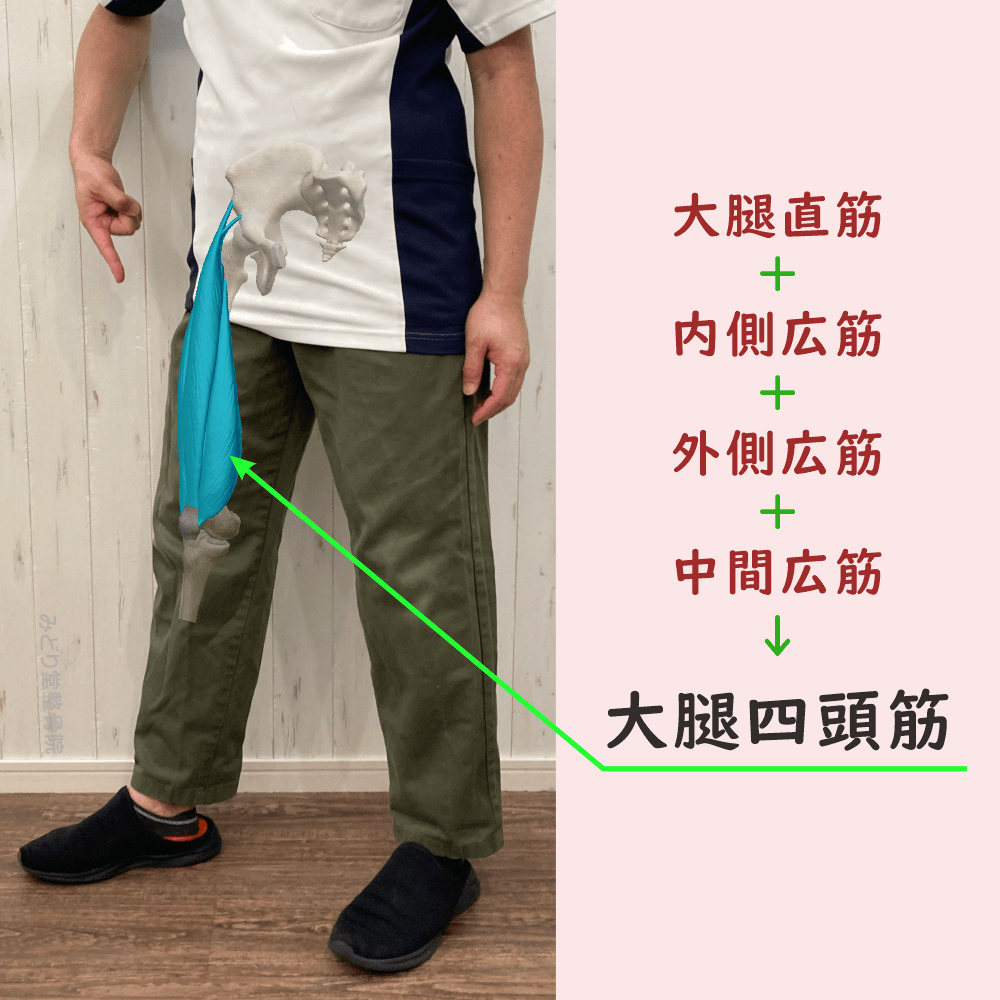

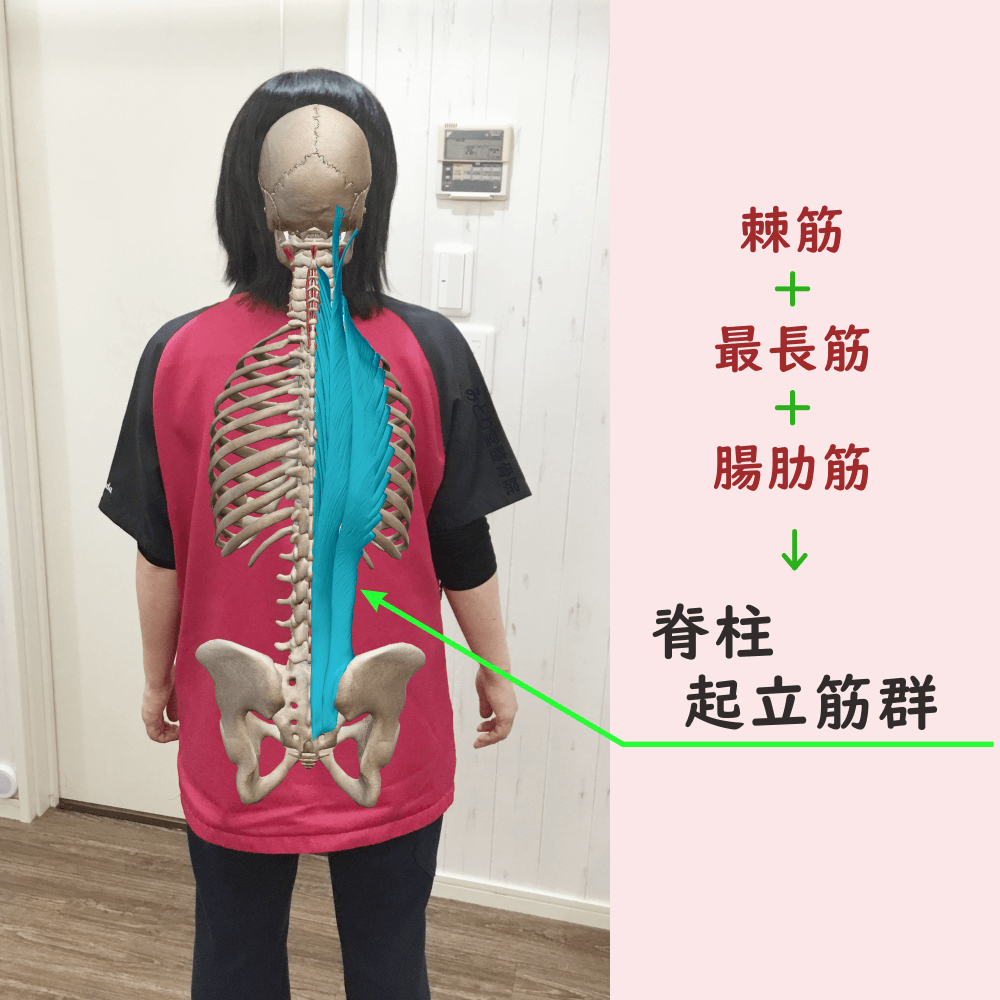

第1位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「前かがみ姿勢を支える」 トイレ掃除における堂々の第1位は…やっぱりこの筋肉、「脊柱起立筋群」! この筋肉は、棘筋(きょくきん)・最長筋(さいちょうきん)・腸肋筋(ちょうろくきん)の3つの筋肉の集まりで、首から骨盤近くまでびっしりと並ぶ筋肉のグループです。姿勢を支える姿勢維持のエキスパート。 トイレ掃除って、便器のふちや床を拭くためにず〜っと前かがみ姿勢になりがちですよね。 特に家庭のトイレって、スペースが狭い。 しかも、掃除って短時間でササッと済ませようとして、つい無理な姿勢のまま動き続けることが多いんですよね。 この筋肉が疲れてガチガチになると、腰痛や背中の重だるさ、ひどいときは股関節の可動域まで影響してくることも。 作業の合間や終わったあとに、軽く上体を反らしてみたり、 |

|

|

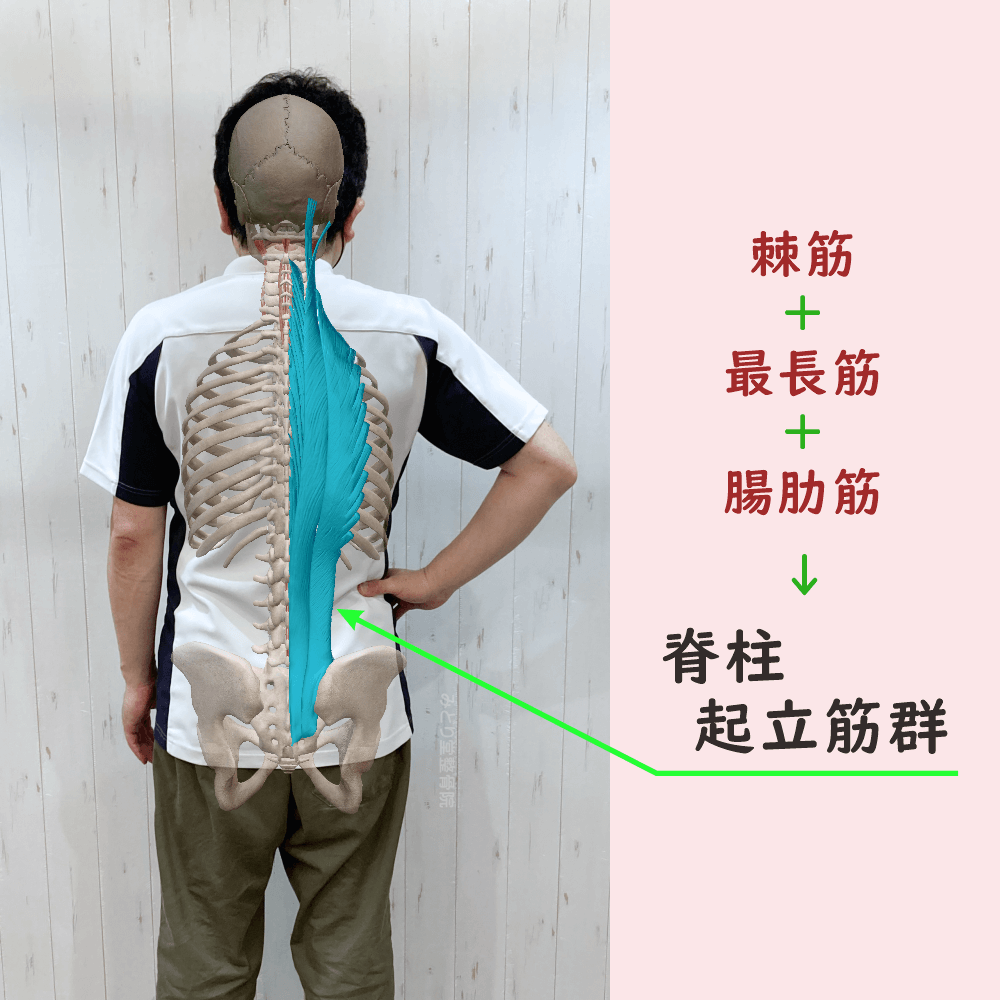

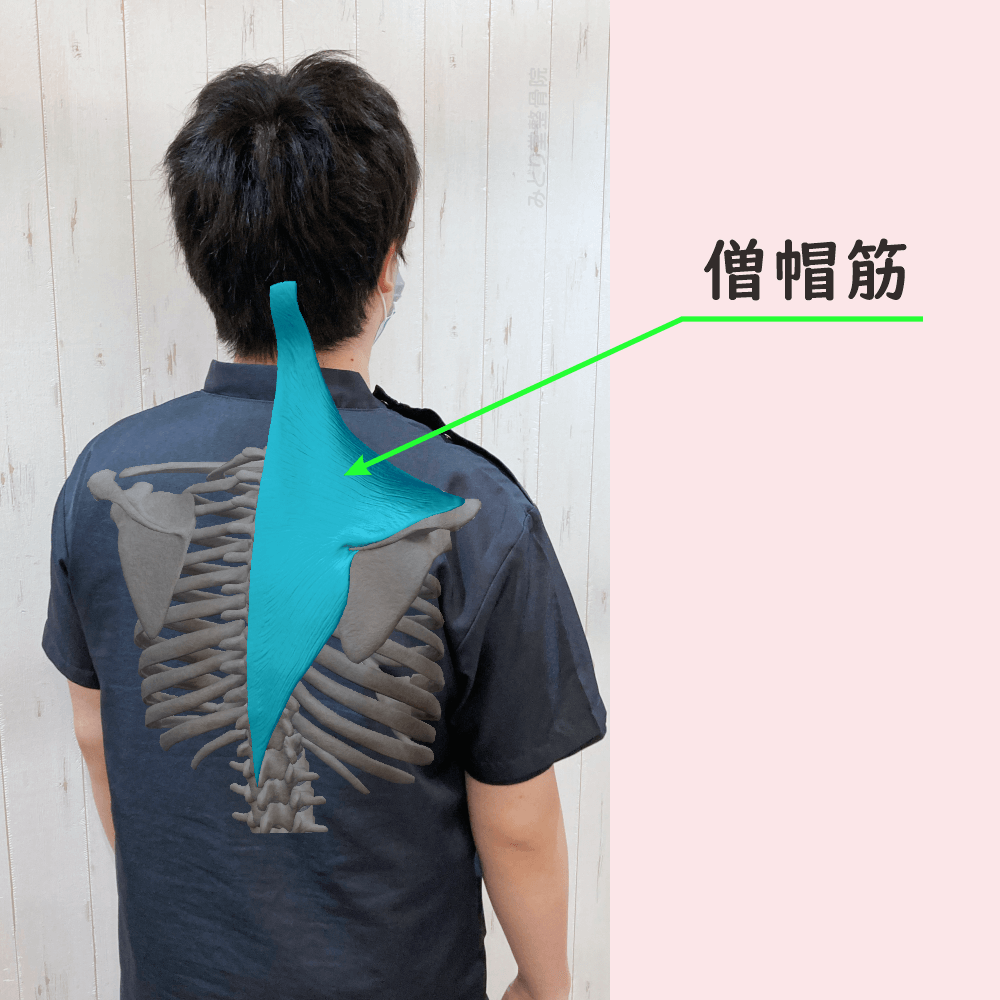

第2位 僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「肩まわりの緊張がずっと続く!」 肩こりといえばこの筋肉。首の付け根から肩、そして背中の上部にかけて広がる、わりと大きな筋肉です。 トイレ掃除をしていると、知らず知らずのうちに肩に力が入ってしまうこと、ありませんか? 特に、家庭のトイレは空間が狭いため、無理な体勢での作業が増えがち。 この筋肉は、肩甲骨を引き上げたり、安定させたりする働きも担っているため、動かすより“止めておく”ことで負担がかかるというのがポイント。 さらに、集中して掃除をしていると、呼吸が浅くなりがち。 僧帽筋がこり固まると、肩の重だるさはもちろん、首や頭の違和感、腕のだるさにもつながることがあります。 掃除の途中でふっと力を抜いて肩を回したり、終わったあとに肩甲骨を寄せて深呼吸するだけでも、僧帽筋の緊張をやわらげる効果があります。 |

|

|

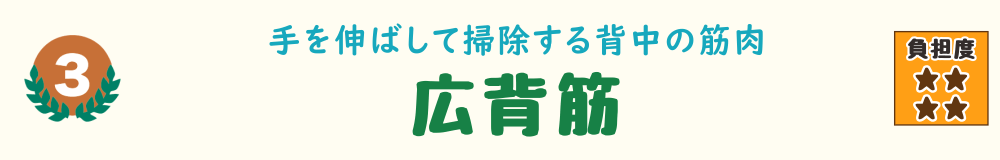

第3位 広背筋(こうはいきん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「手を伸ばしての清掃で疲れやすい!」 背中の外側にどーんと広がっている大きな筋肉、「広背筋(こうはいきん)」。 トイレ掃除では、この広背筋に地味だけど確実に負担がかかるシーンがたくさんあります。 このとき、広背筋は伸ばした腕を引き戻す力を保ちつつ、背中側からグッと安定させる働きをしています。 さらに、体をねじるような姿勢をとると、背中の筋肉が不自然に引っ張られた状態になります。 特に便器まわりの掃除では、腕を前方に伸ばしたまま動き続けることが多いので、広背筋は長時間にわたって張りっぱなしの状態になりがちです。 「なんだか背中の外側がだるい…」「肩甲骨の下あたりがピキピキする…」 掃除の合間や終わったあとに、がんばった背中をしっかり伸ばしてあげましょう。 |

|

|

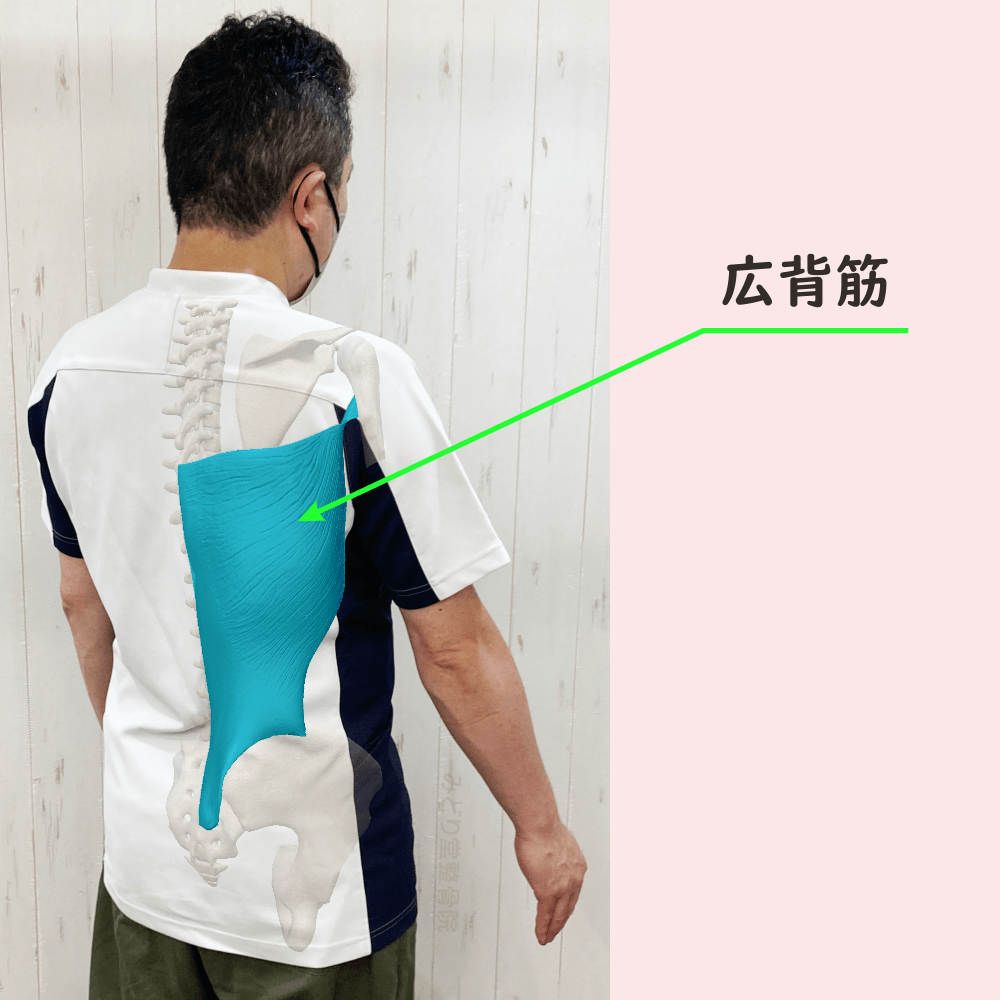

第4位 母指球筋群(ぼしきゅうきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「指先の細かい動作の連続でお疲れモードに!」 地味だけど実はすごく働いている、親指のつけ根にある小さな筋肉たち――それが「母指球筋群(ぼしきゅうきんぐん)」です。 手のひらの親指側、ふっくらと盛り上がっている部分ですね。 この“母指球”を構成しているのは、 トイレ掃除では、スポンジやペーパー、掃除用ブラシなど、道具を持って細かく動かす作業が多いですよね。 握る・ひねる・押しつける・拭き取る――そんな動きを何度も繰り返していると、あっという間に親指のつけ根がパンパンに。 「親指のつけ根がジンジンする…」「スマホを持つのも重く感じる…」そんなときは、母指球筋群が限界サインを出しているかもしれません。 予防&ケアとしては、 小さな筋肉だけに、疲れも見落とされがち。 |

|

|

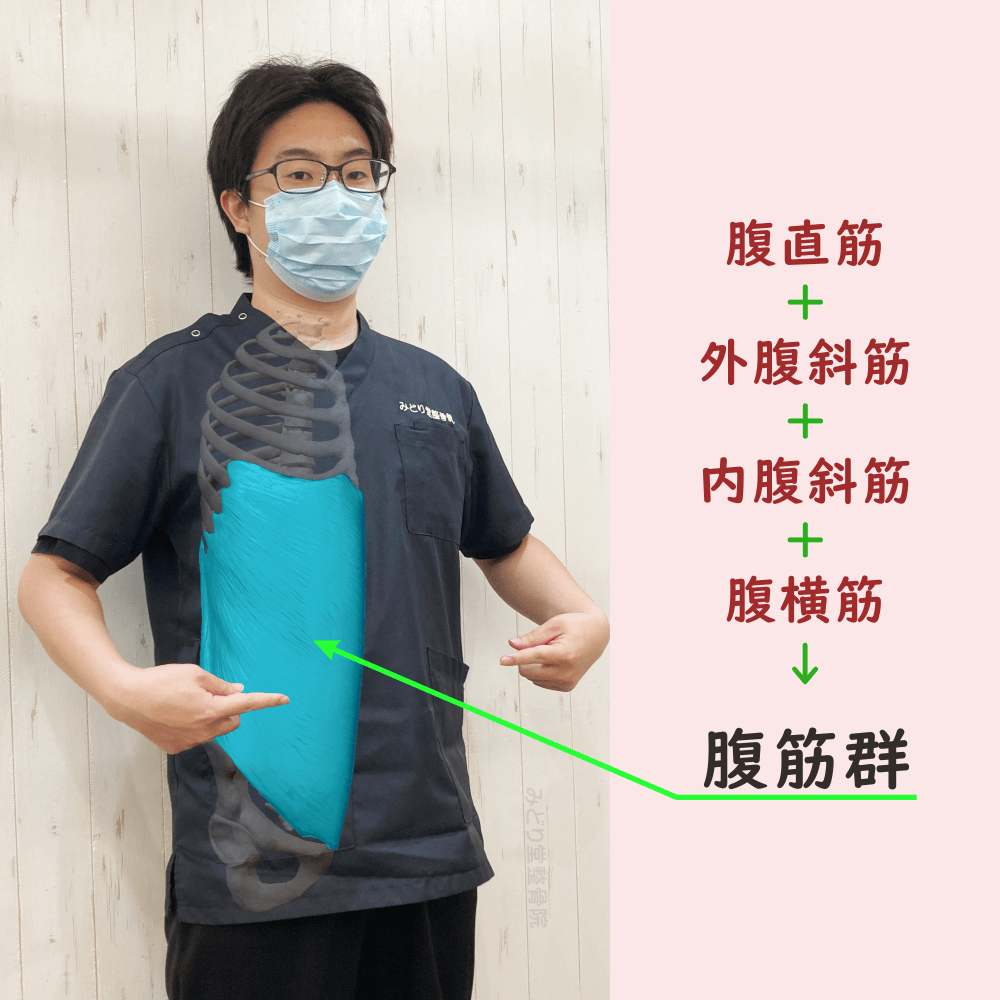

第5位 腹筋群(ふっきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「前かがみ+ねじり動作のWパンチ!」 トイレ掃除って、気づけばず〜っと前かがみの姿勢になっていませんか? トイレ掃除で特に出番が多いのが「腹直筋(ふくちょくきん)」。 体をひねったり、左右に傾けたりするときに活躍するのが、「外腹斜筋(がいふくしゃきん)」「内腹斜筋(ないふくしゃきん)」といったお腹の横側にある筋肉。 さらに忘れてはならないのが「腹横筋(ふくおうきん)」。 腹筋群は、それぞれ単独で働くのではなく、前屈・ねじり・バランス保持といった複合動作をチームプレーでこなしているのが特徴です。 掃除の合間に軽く腰を伸ばしたり、からだをひねる体操を取り入れるなど、こまめにリセットの時間をつくって、疲れの蓄積を防ぎましょう。 |

|

🔍 ここから先は、さらに深い“筋肉ワールド・ディープゾーン”に突入します。 ここからは、“負担TOP5”には入らなかったけれど、実はトイレ掃除で地味にがんばっている“名脇役筋肉”たちの登場です。 「もう十分!おなかいっぱい!」「筋肉の夢でうなされそう…」という方は、下のリンクからメニューにお戻りください。 それでは――覚悟ができた方から、筋肉たちの更なるディープゾーンへ、いざ潜入開始です。 |

|  |  |

|

|

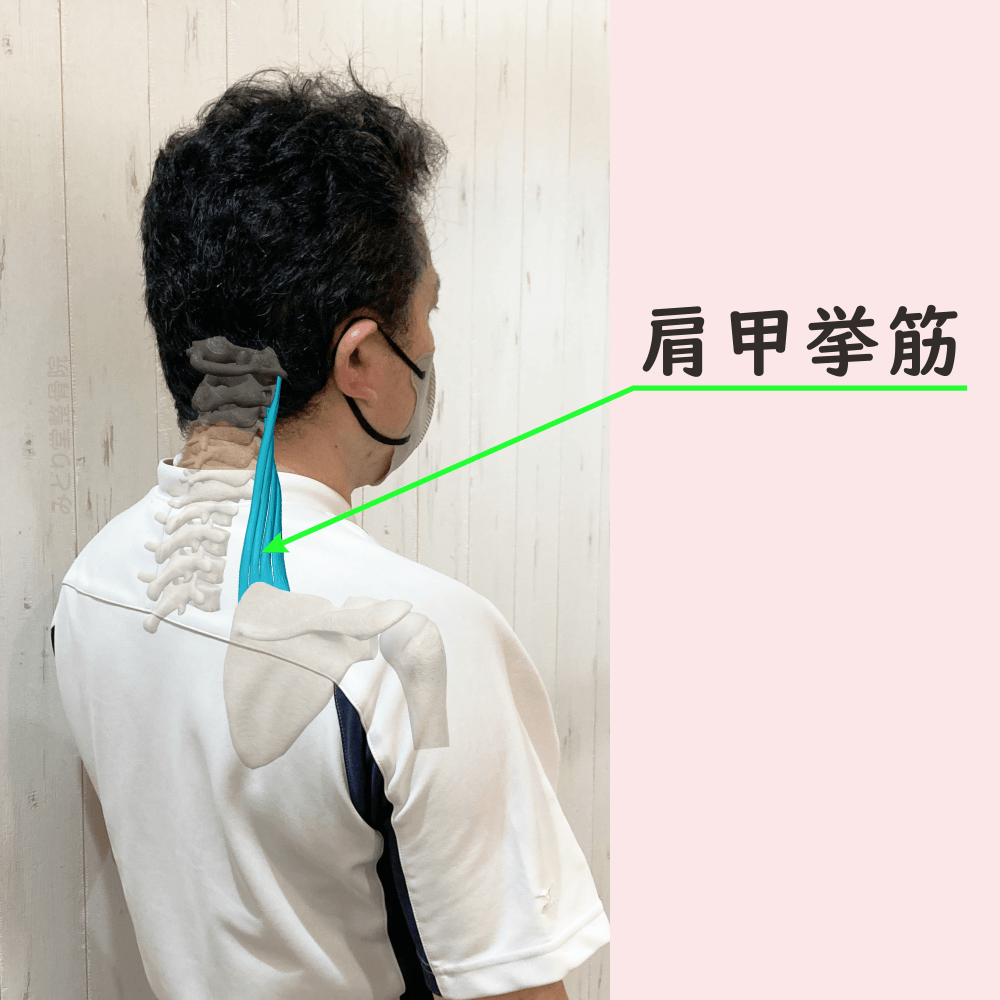

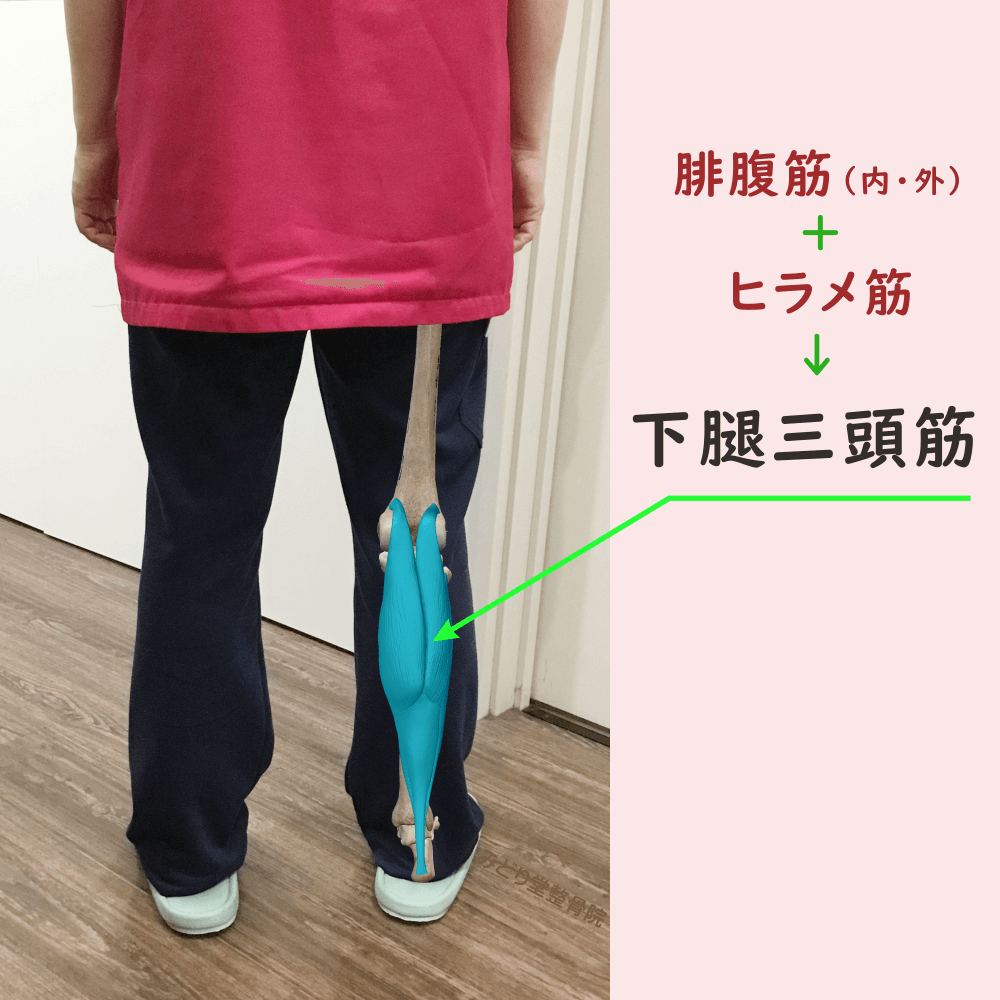

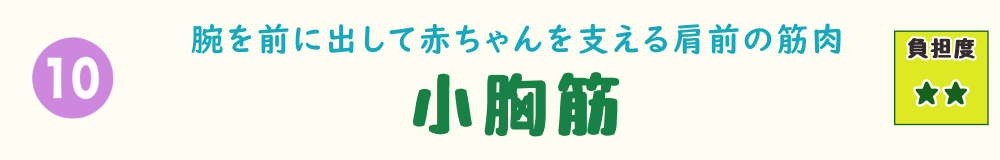

第6位 肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「“肩すくめ”でガチガチに」 トイレの奥のほうを掃除しようとして、肩をクッとすくめながら手を伸ばす―― この筋肉は、頚椎と肩甲骨とをつなぐ細長い筋肉。 日常生活ではあまり意識することのない筋肉ですが、緊張や不安を感じたときに肩をすくめる反応などにも関与する、繊細な筋肉でもあるんです。 トイレ掃除では、狭い場所で無理な姿勢を取る場面が多く、どうしても肩をすくめた状態で腕を使う動きが続きがち。 この筋肉がこり固まると、肩の上部(首寄り)にズーンと重い感覚が出たり、首を後ろに反らせづらくなる・回しにくくなるといった不調にもつながります。 対策としては、作業の合間に首をゆっくり回したり、軽く横に倒したりするだけでも、肩甲挙筋の緊張が軽減すると思いますよ 「肩をすくめているな…」と気づいたときは、ふーっと息を吐きながら、そっと肩を落としてリラックス。 |

|

|

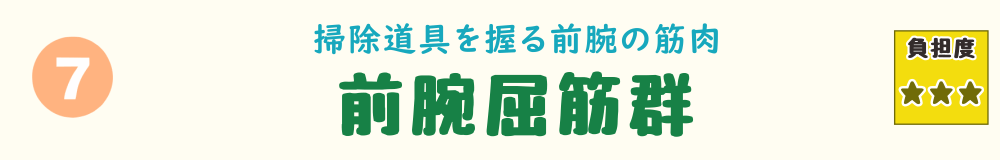

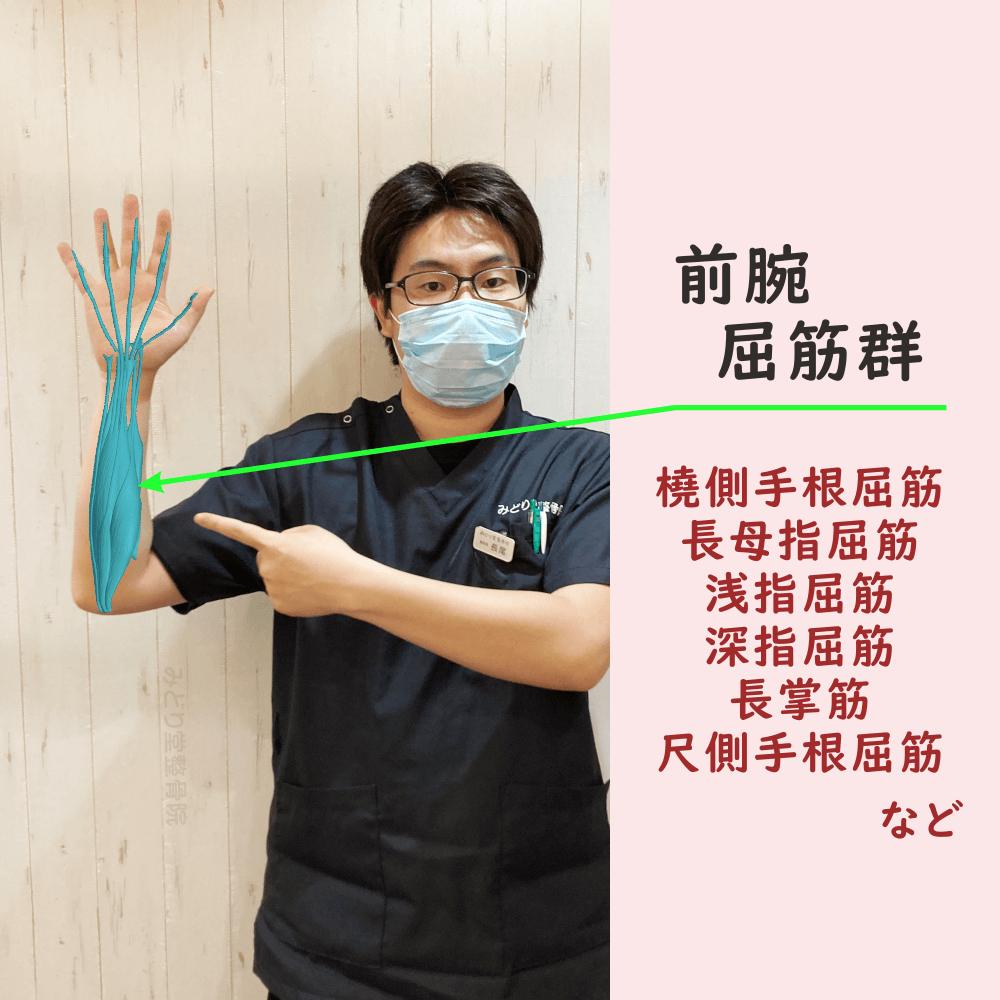

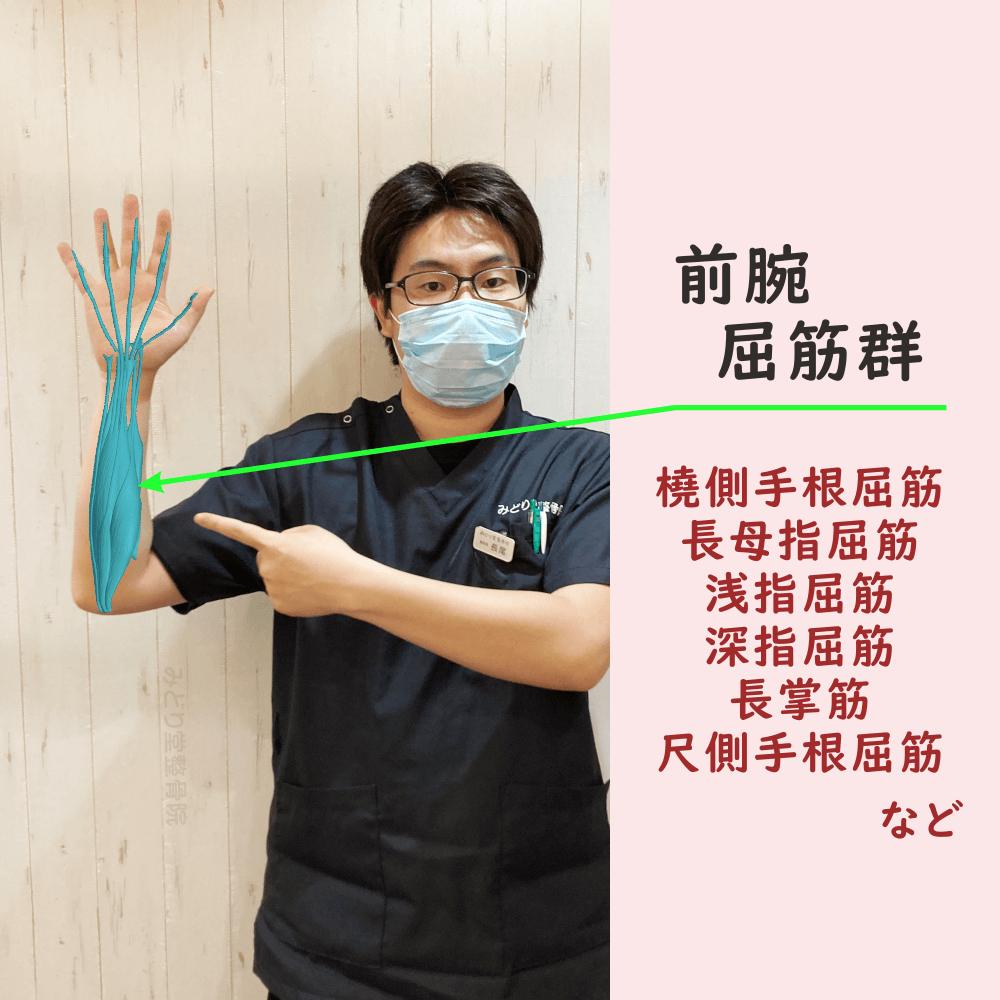

第7位 前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん) ≪負担度:★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「握る・つかむ・ひねる・押す・こする…」 スポンジ、ブラシ、掃除シートにスプレー…… この筋肉群は、肘から手首(手のひら側)にかけて走っている筋肉のグループで、手首や指を曲げたり、握ったりする動きを担っています。 構成する主な筋肉には、

などがあり、これらの筋肉が連携して“握る・つかむ・押す”といった動作を行えているのです。 掃除の動作では、これらの筋肉をじわじわと使い続ける「持続的な力の発揮」が多く、「握りっぱなし状態」で休みなし! また、トイレ掃除は中腰や前かがみの姿勢での作業が多いため、腕が下に垂れた状態になりがち。 疲労がたまると、「手がだるい」「握力が落ちた気がする」「物を落としやすくなった」など、日常生活にも影響が出やすい部位なので、こまめなケアが重要です。 作業の合間には、腕を肩より高く挙げて(いわゆるバンザイ姿勢)手をグーパーしたり、手首をくるくる回す軽い体操を取り入れると、筋肉のこわばりを和らげ、疲労の蓄積を防げます。 前腕屈筋群――地味だけど働き者なこの筋肉たちに、たまには労いの時間を♪ |

|

|

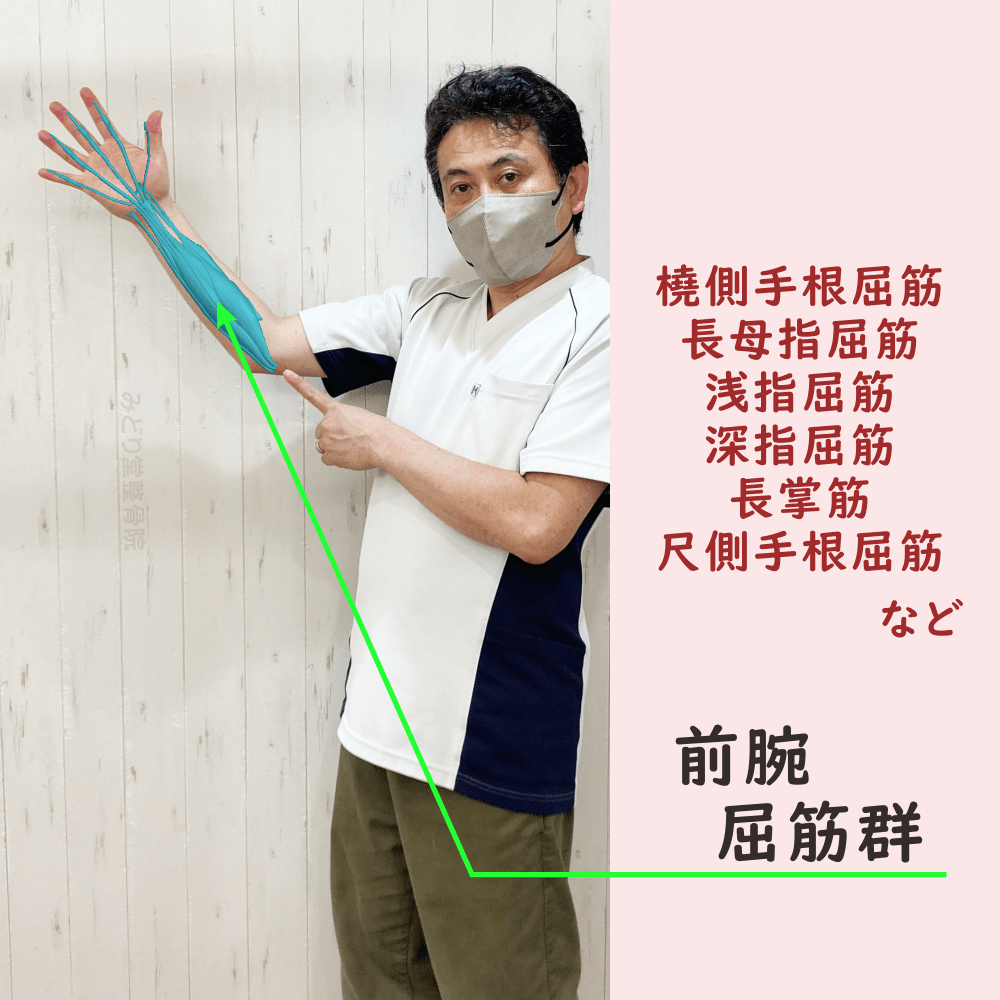

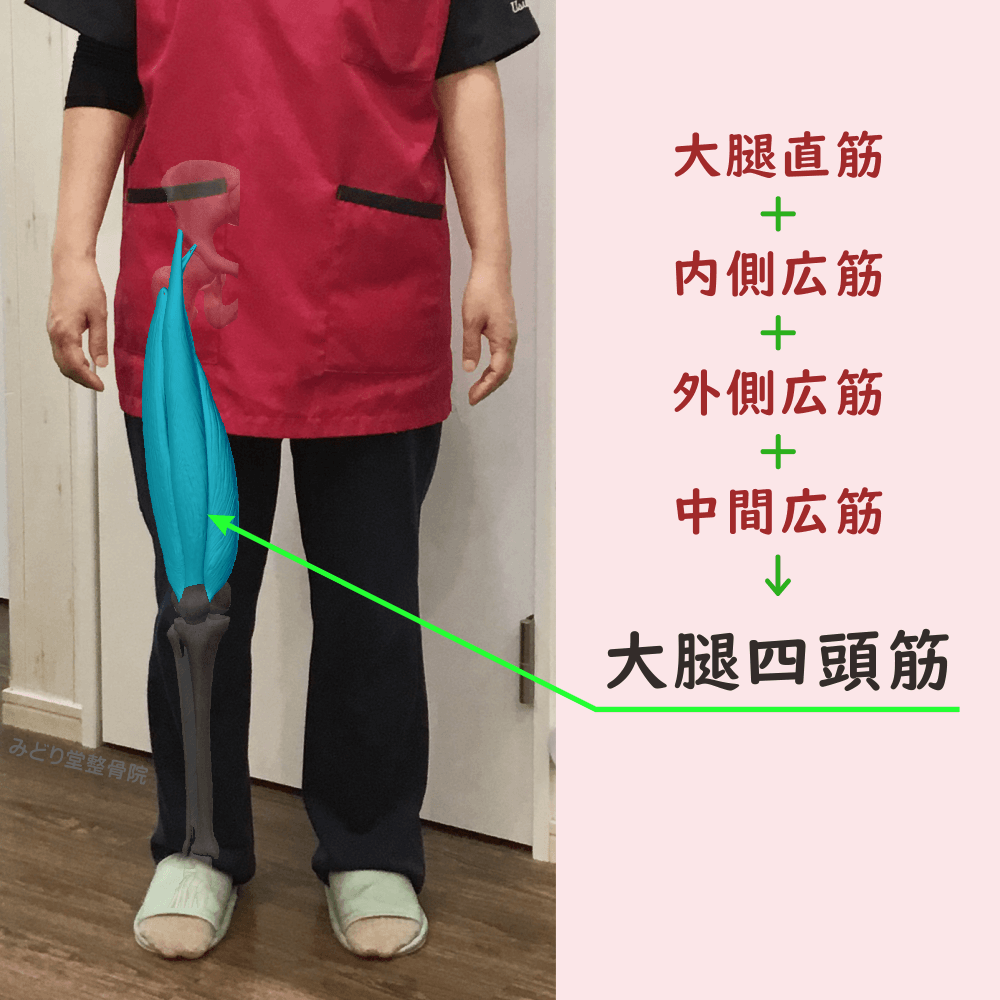

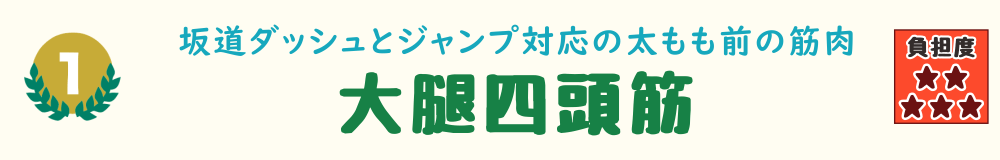

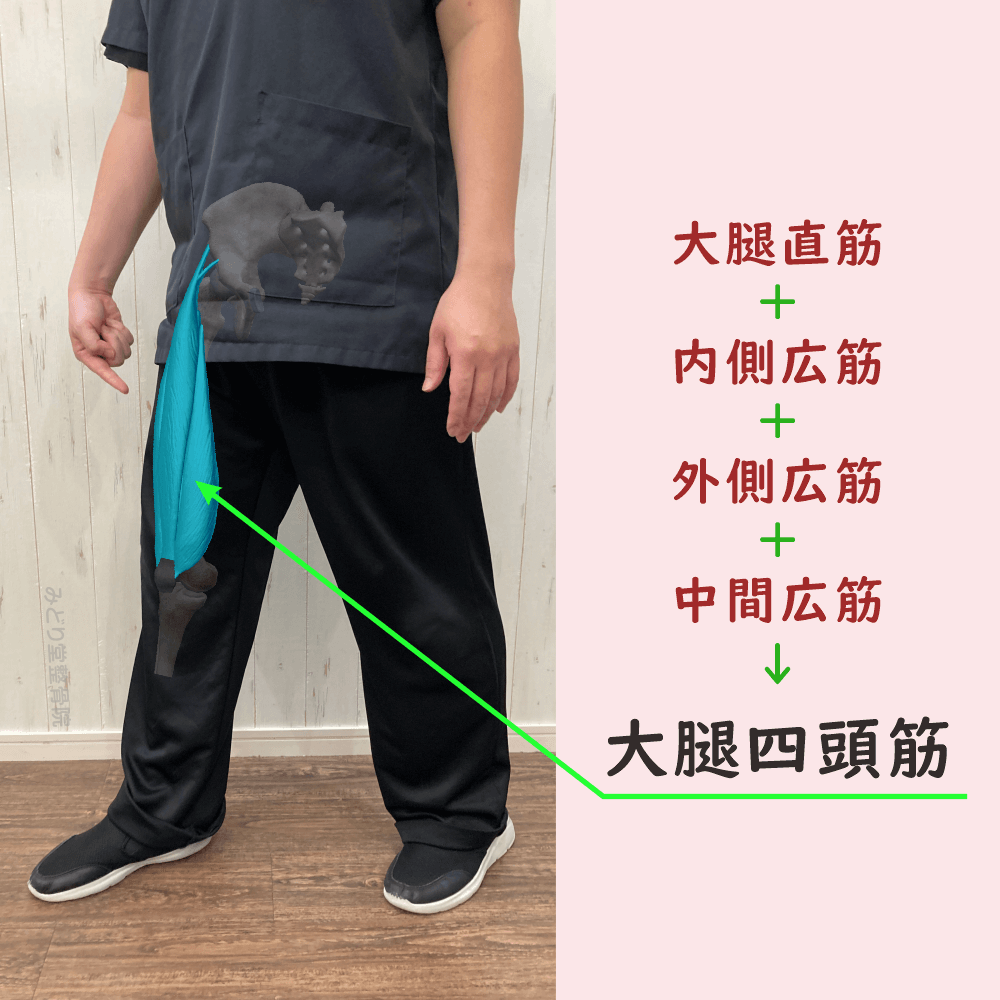

第8位 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「しゃがむ・立つ・中腰をキープ!」 トイレ掃除の時って、しゃがんだり中腰になったり、細かい場所に手を伸ばすために脚の動きをフル活用しますよね。 この筋肉は、太ももの前側にある4つの筋肉―― ・大腿直筋(だいたいちょっきん) ――から構成されていて、膝を伸ばす動きや、立ったりしゃがんだりするときの脚の支えとして働いています。 たとえば、便器の裏側や床の隅を掃除しようとしゃがみ込むとき、立ち上がるとき、そして中腰で体勢をキープしながらこすり掃除をするようなとき。 とくに「中腰姿勢」は、じつはかなりの負担。 膝は曲がった状態、でも完全には座り込んでいない…。この「中途半端」な体勢を維持するとき、大腿四頭筋はずーっと緊張状態。 この筋肉が疲れてくると、しゃがんだ姿勢からスムーズに立ち上がれなくなったり、脚が重だるく感じたり、翌日に太ももに筋肉痛のような張りが出ることもあります。 負担をためないためには、作業の合間に立ち上がって脚を伸ばす・軽く膝を曲げ伸ばしするなど、太ももまわりを意識的に動かす体操を取り入れるのが効果的。 しゃがむ・立つ・キープする―― |

|

|

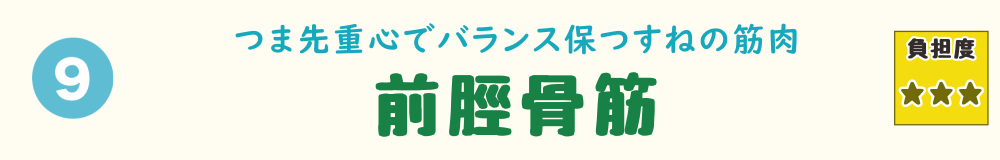

第9位 前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「つま先でバランス、足首でグッと支える」 トイレ掃除をしていると、便器の奥や壁のすき間、床の隅―― 前脛骨筋は、すねの外側から足首の内側にかけて走る筋肉で、つま先を上げる動きや、他の筋肉と協力してバランスを保つ働き、“かかと着地”のサポートなど、歩行には欠かせない存在です。 トイレ掃除では、前かがみ姿勢のままつま先に体重をかけたり、足首を固定しながら上半身を伸ばすような体勢をとることも多く、知らず知らずのうちにこの筋肉にじわじわと負荷がかかっています。 また、便器の裏や床の奥を掃除するとき、かがんだまま片足を前に出すような姿勢や、足元を踏ん張って体を支える動きは、前脛骨筋にグッと力が入りやすく、負担の大きい作業です。 予防のためには、掃除の合間につま先を上下に動かしたり、足の指でグーパーをするような体操を取り入れて、前脛骨筋まわりの血流を促すのが効果的です。 普段はあまり意識されない筋肉ですが、足元から全身の動きを支える“名脇役”。 |

|

|

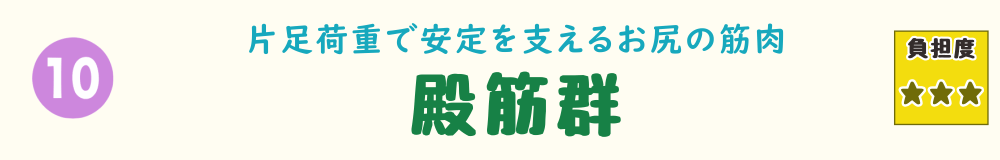

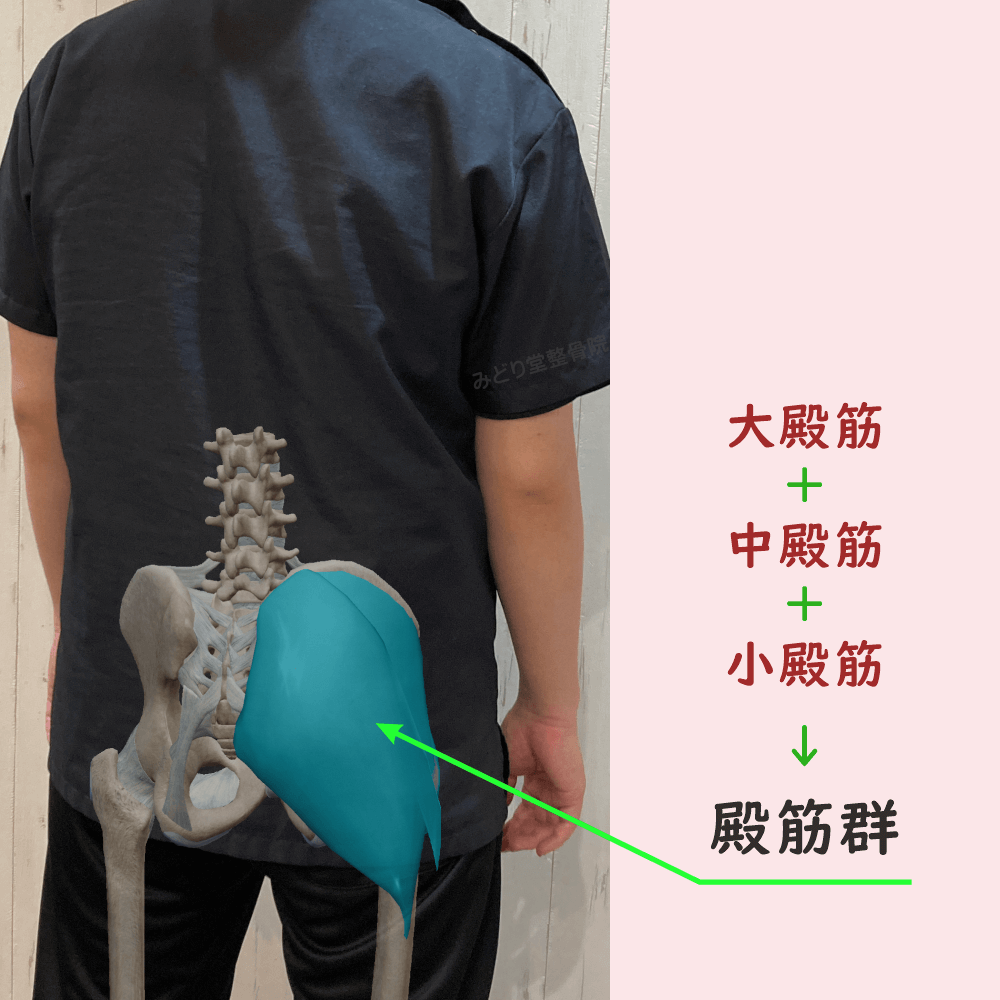

第10位 殿筋群(でんきんぐん) ≪負担度:★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「立つ・しゃがむ・片足に体重をかける」 トイレ掃除って、想像以上におしり周りの筋肉をよく使っているんです。 殿筋群は、おしりにある大殿筋(だいでんきん)・中殿筋(ちゅうでんきん)・小殿筋(しょうでんきん)の総称で、歩く・立つ・しゃがむなど、日常的な動きに幅広く関わっています。 トイレの掃除の作業で、とくに負担がかかりやすいのは「中殿筋」。 一方、立ち上がる・しゃがむ動作で大きく働くのが「大殿筋」。 そして、姿勢の微調整や股関節の動きに貢献しているのが「小殿筋」。 これらの筋肉は、前かがみ・中腰・片足重心といった不安定な姿勢を下半身から支える役割を担っており、とくに長時間の作業になると、じわじわとおしりまわりが張ってくるような感覚になることも。 「しゃがんで立ち上がるときに、おしりが重だるい」「片足で踏ん張っていたら、腰の横〜おしりが張ってきた」――そんなときは、殿筋群が疲れているサインかもしれません。 作業の合間には、足を肩幅に開いてゆっくりおじぎをしたり、おしりを左右にゆらすような動きを取り入れることで、殿筋群の緊張をゆるめ、血流も促進されます。 腰やひざの負担軽減にもつながるので、意識的に体をリセットしてみてくださいね。 |

|

| 🥷ここまで読破された皆さま、真の“筋肉使い”認定です。 この知識、負荷レベル冒険級の「日常」にもきっと通用するはず。 どうか無理せず、安全第一で、負担の多い「日常」を生き延びてください! |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-11-01 (土)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-10-21 (火)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-10-01 (水)

【 夏バテならぬ、秋バテとは?】

|

| 【 夏バテならぬ、秋バテとは? 】 秋バテとは、夏の暑さや冷房による冷えの疲れが残ったまま、朝晩の寒暖差や気圧の変化に体がついていけずに起こる不調を最近は、「秋バテ」と呼ぶようになっています。 ✅ 朝から疲れている こんな症状を感じてしまう方は、いわゆる「秋バテ」かもしれません。 みどり堂整骨院では、お一人おひとりの状態に合わせた施術で、「秋バテ」のお悩みをサポートいたします。

📅 ネット予約は24時間受付中! (営業時間内はお電話でもご予約いただけます。)

📞 ご予約・お問い合わせをお待ちしております! |

|  |

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-09-01 (月)

|

| 患者様からいただきました心温まる「差し入れ」や「お土産」をここでご紹介させていただきます。 皆様のお心遣いに、八王子・みどり堂整骨院のスタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。 これからも、より良い施術を提供できるよう努めてまいります。 |

![]()

|

| 2025.11.20. 患者様からの頂きもの。 「クライナー ショコバウム・ユーハイム」 |

![]()

|

| 2025.11.17. 患者様からの頂きもの。 ご自身で作られた野菜を頂きました。「さつま芋・はやと瓜」 |

![]()

|

| 2025.11.10. 患者様からの頂きもの。 「株札(大統領)・任天堂」 「おいちょかぶ」などの遊びで使われるカルタです。 |

![]()

|

| 2025.11.09. 患者様からの頂きもの。 「りんご・ぐんま名月」 |

![]()

|

| 2025.11.04. 患者様からの頂きもの。 「名古屋バトン・あんバタ―」 |

![]()

|

| 2025.10.31. 患者様からの頂きもの。 「するさしのとうふ(木綿豆腐)(寄せ豆腐)・おからドーナツ」 |

![]()

|

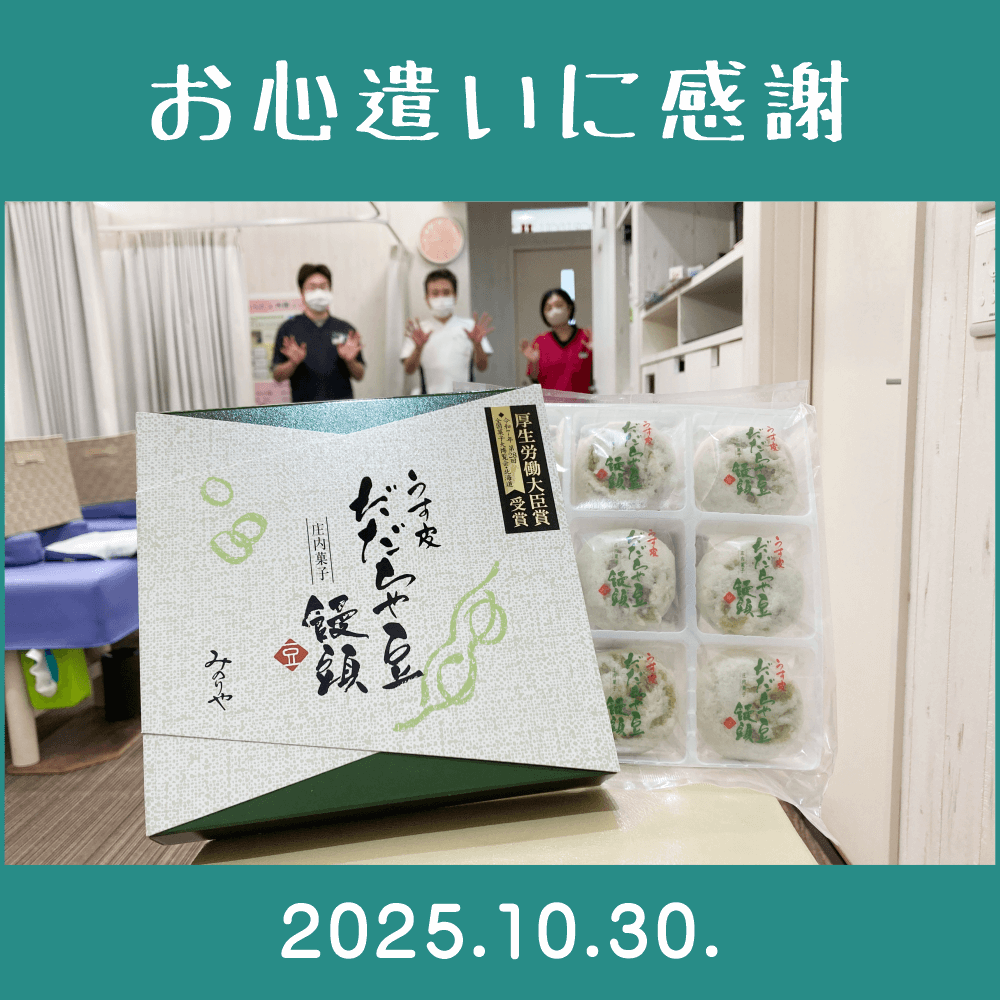

| 2025.10.30. 患者様からの頂きもの。「庄内菓子・だだちゃ豆饅頭」 |

![]()

|

| 2025.10.28. 患者様からの頂きもの。「不二家・ハートチョコレート」 |

![]()

|

| 2025.10.21. 患者様から、ドバイのお土産を頂きました。 「アラビアン デライツ チョコデーツ(ホワイト)」 |

![]()

|

| 2025.10.18. 関係者様から、差し入れを頂きました。 新潟県のお土産「上越銘菓・春日朧月」を頂きました。 |

![]()

|

| 2025.10.11. 患者様から、大きな「梨」を頂きました。 |

![]()

|

| 2025.10.02. 患者様から、四国のお土産。 瀬戸内銘菓「ベビー母恵夢・秋栗」を頂きました。 |

![]()

|

| 2025.10.02. 関係者様から、差し入れを頂きました。 沖縄県のお土産「紅いもタルト」を頂きました。 |

![]()

|

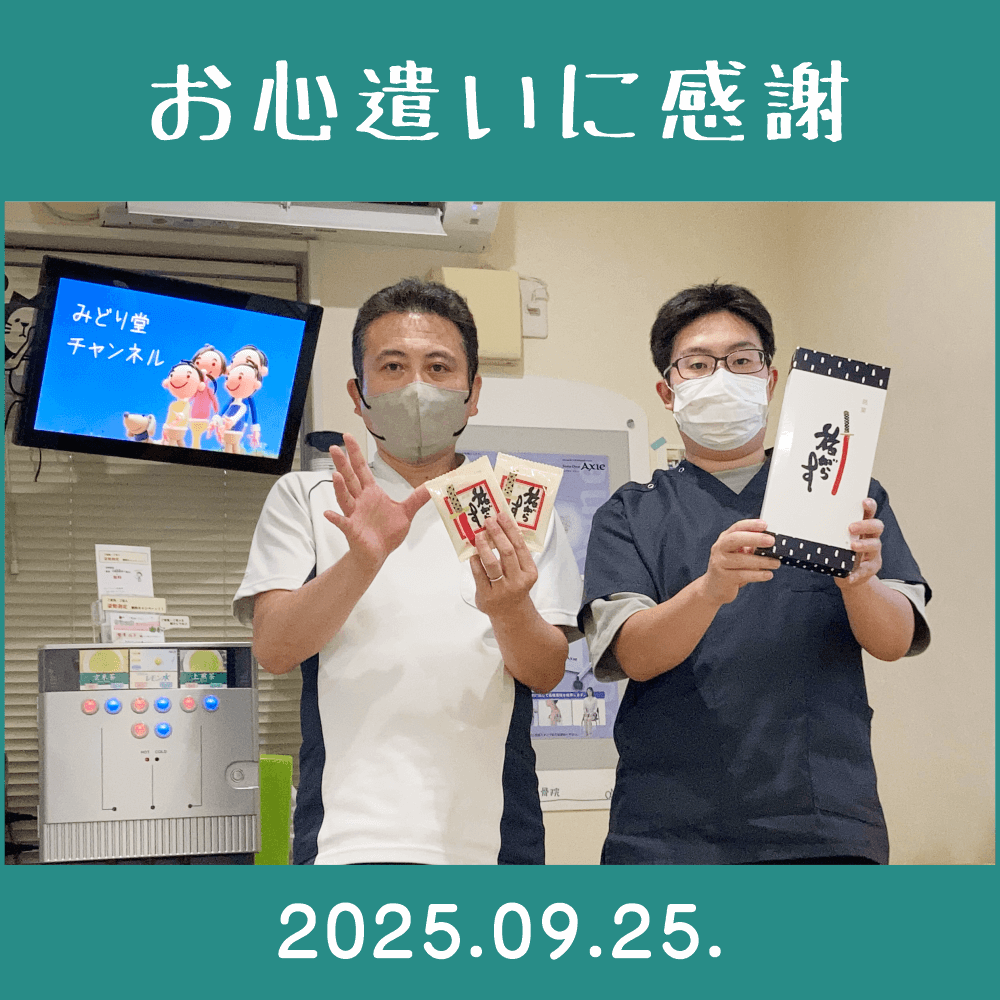

| 2025.09.25. 関係者様から、差し入れを頂きました。 群馬県のお土産「旅がらす」を頂きました。 |

![]()

|

| 2025.08.28. 患者様から、福岡県のお土産「博多・通りもん」を頂きました。 |

![]()

|  |

![]()

|  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-28 (木)

|

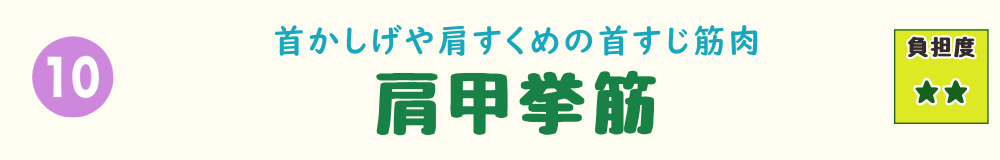

【 ふくらはぎの柔軟性チェック 】 ふくらはぎは、正式には「下腿三頭筋」と呼ばれ、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋という二つの筋肉で構成されています。 ※以下は右足のふくらはぎを対象としたチェック方法です。 |

|

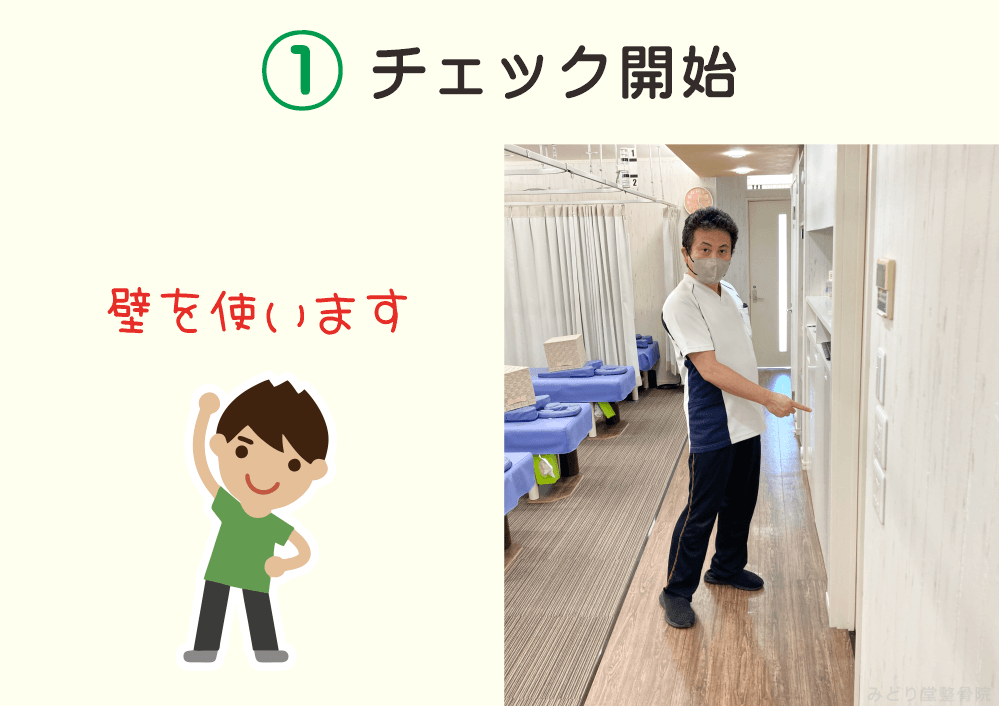

| 1.チェック開始 壁を使ってチェックします。 |

|

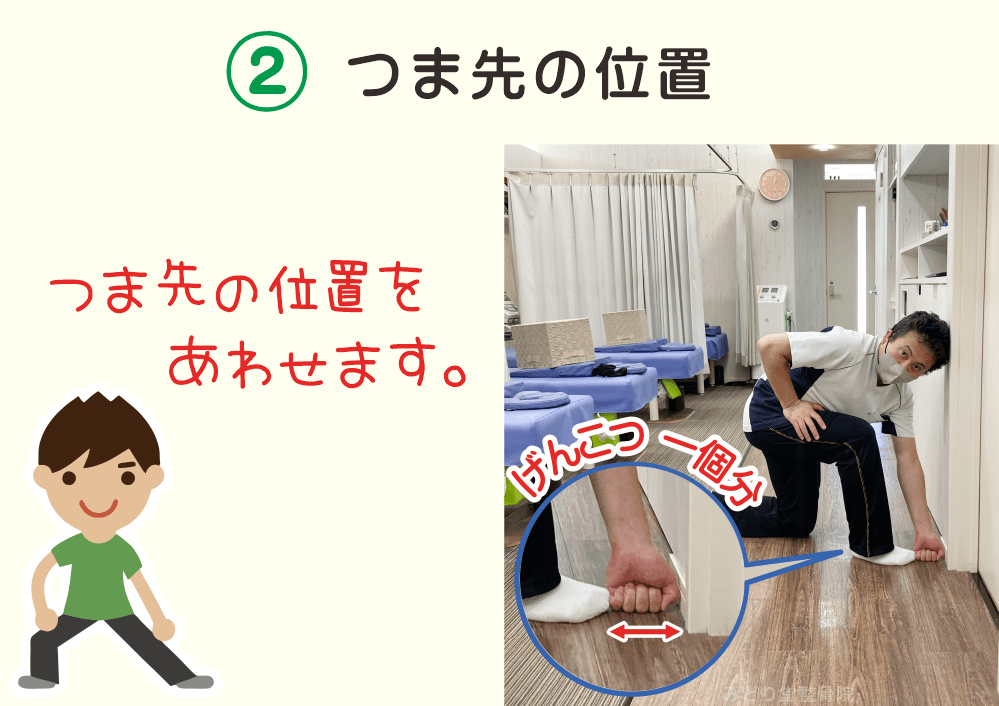

| 2.つま先の位置 「壁」と「つま先」との間に、げんこつ1個分の間隔を空けます。 |

|

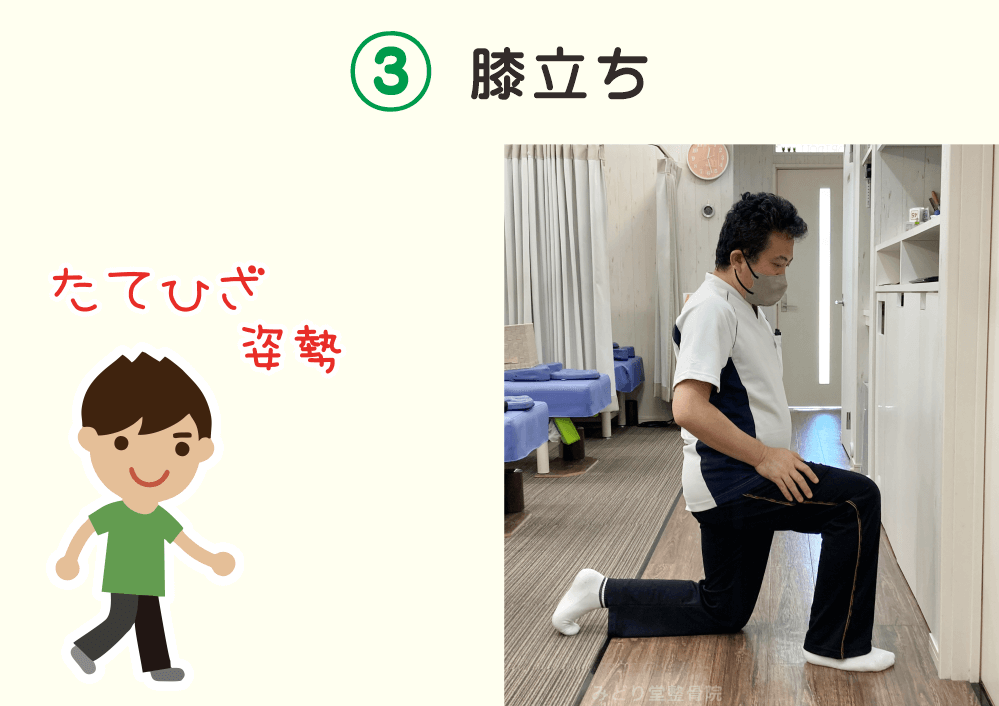

| 3.ひざ立ち たてひざ姿勢になります。 |

|

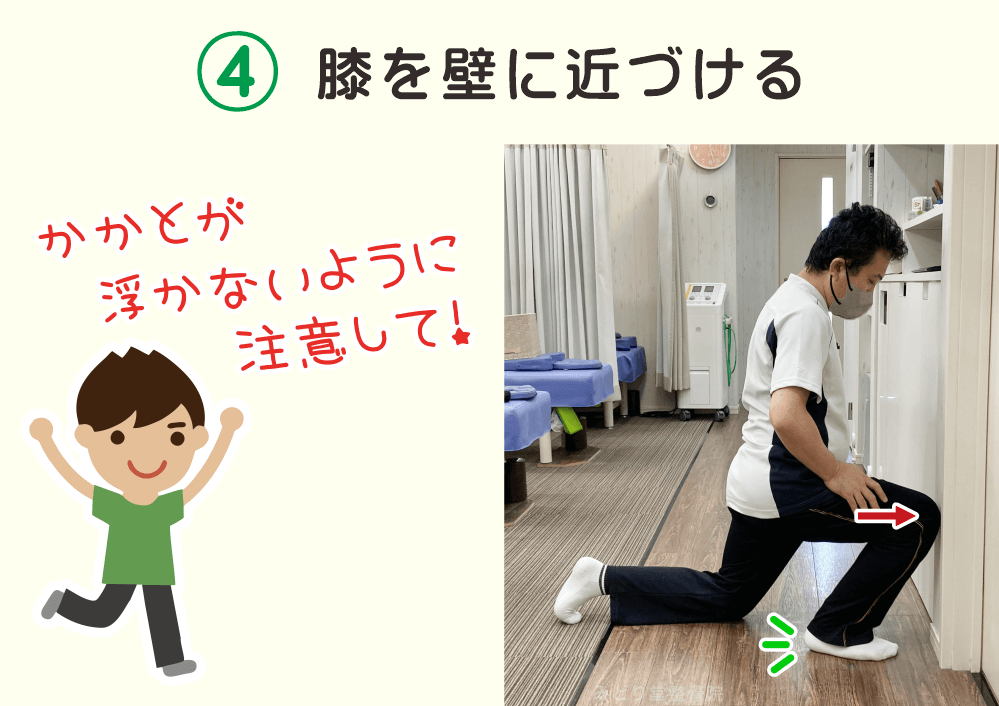

| 4.ひざを壁に近づける ひざを壁にゆっくりと近づけます。 かかとが浮かないように注意しましょう。 ※痛みや違和感を感じたら、すぐに中止してください。 |

|

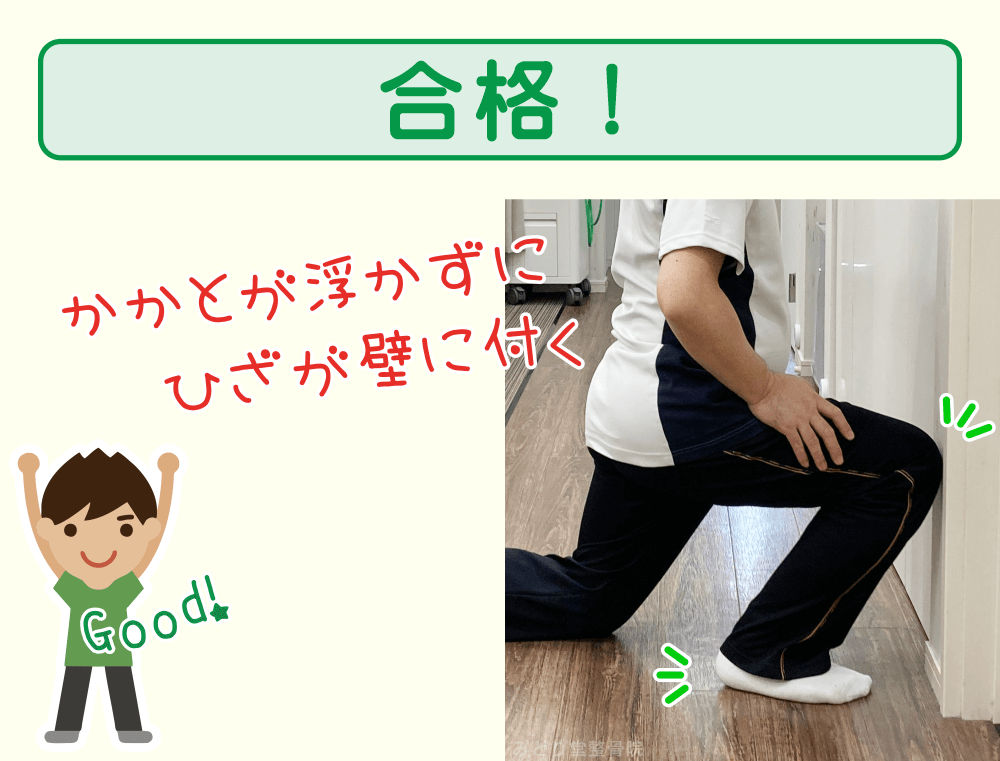

| 【 合格 】 かかとが浮かずに、ひざが壁に付けば合格! |

|

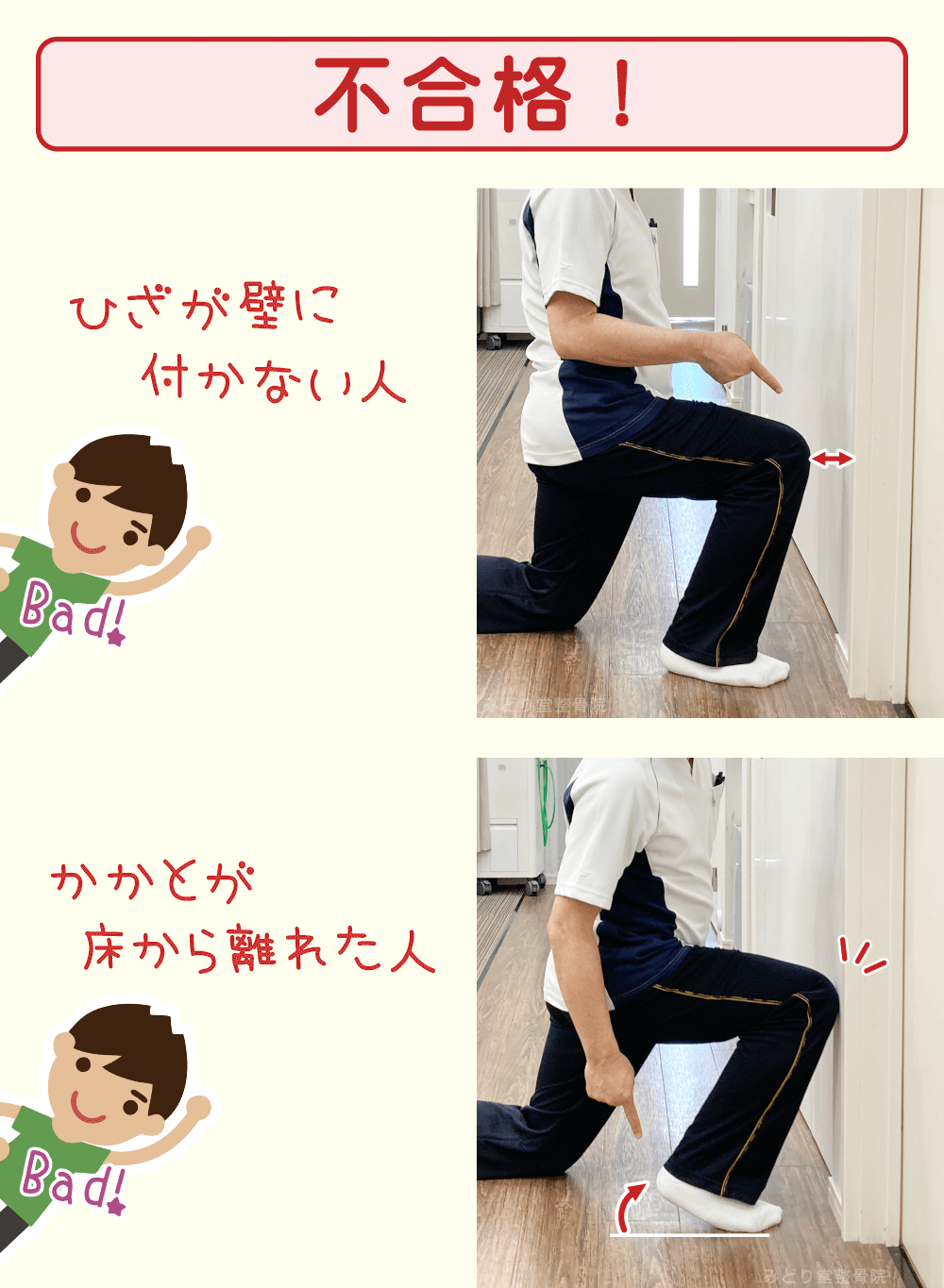

| 【 不合格 】 ・ひざが壁に付かない方 ・かかとが床から離れてしまう方 残念ながら不合格です。 |

|

| 【不合格】になってしまった方は、『ふくらはぎ』の柔軟性が低下している可能性があります。 ふくらはぎ「腓腹筋」と「ヒラメ筋」のストレッチを紹介いたします。 参考にしてみてください。

反対側のふくらはぎもチェックしてみましょう! |

|

| 上記のからだチェックで不合格になってしまった方は、ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)の柔軟性が低下している可能性があります。 ストレッチを行い、ふくらはぎの柔軟性を取り戻しましょう! 今回は右側のふくらはぎのストレッチを行います。 【注意】 |

|

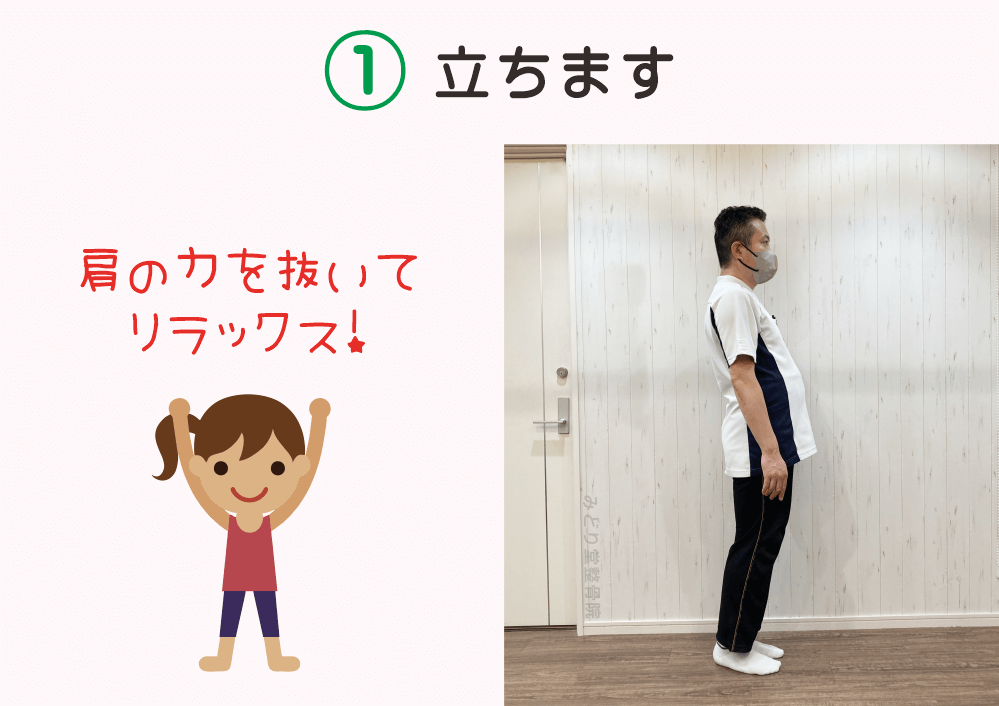

| 1.立ちます 肩の力を抜いて、リラックスしましょう。 |

|

| 2.左足を一歩前に 左足を大きく一歩前に出しましょう。 体がグラグラしてしまう方は壁に手を添えてもOK! |

|

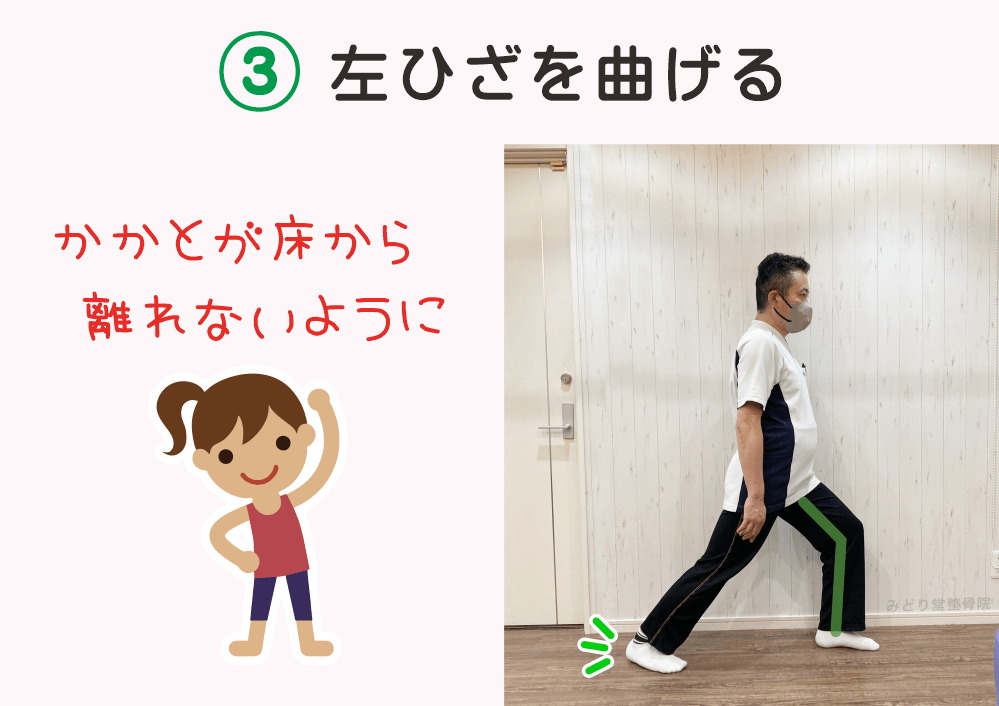

| 3.左ひざを曲げる 左ひざをゆっくり曲げましょう。 左ひざを曲げた際に、かかとが床から離れないようにしましょう。 |

|

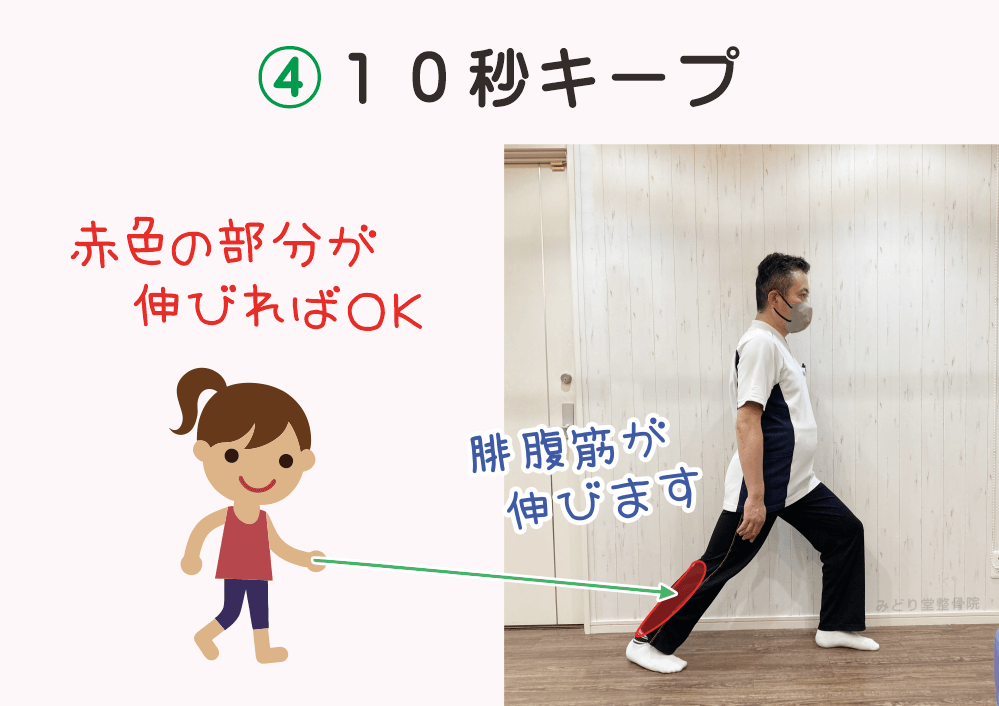

| 4.10秒キープ 右側のふくらはぎに伸びている感覚が出てきたら、10秒キープしましょう。 ※このストレッチは、腓腹筋を伸ばすことができます。 ※痛みが出ない程度で、軽めに行ってください。 |

|

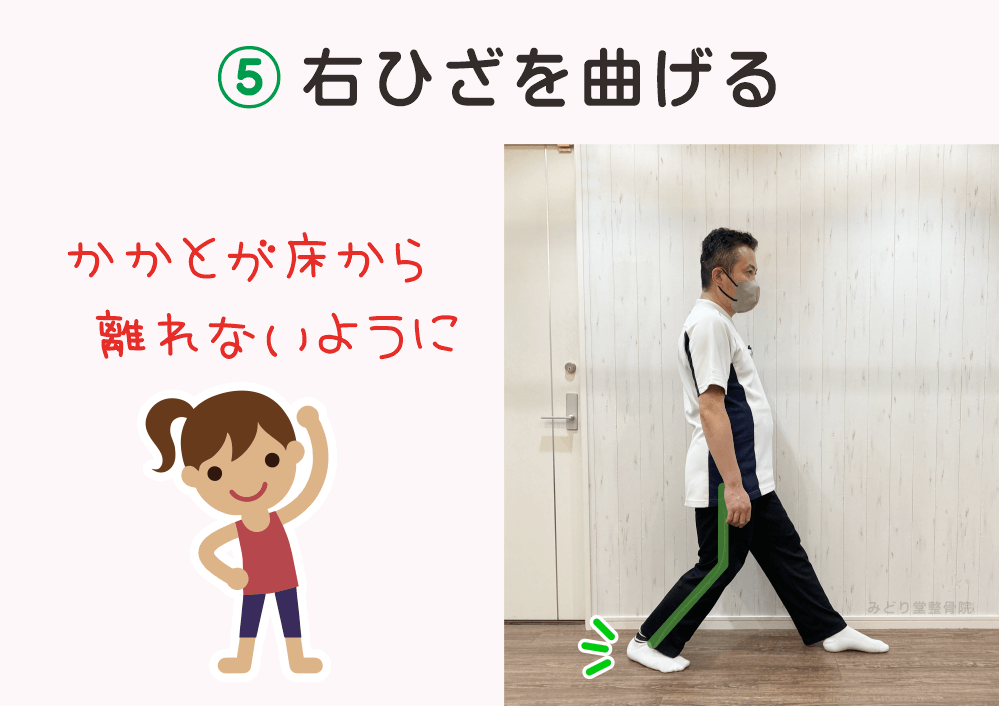

| 5.右ひざを曲げる 左ひざを伸ばし、右ひざをゆっくり曲げましょう。 かかとが床から離れないように注意しましょう。 |

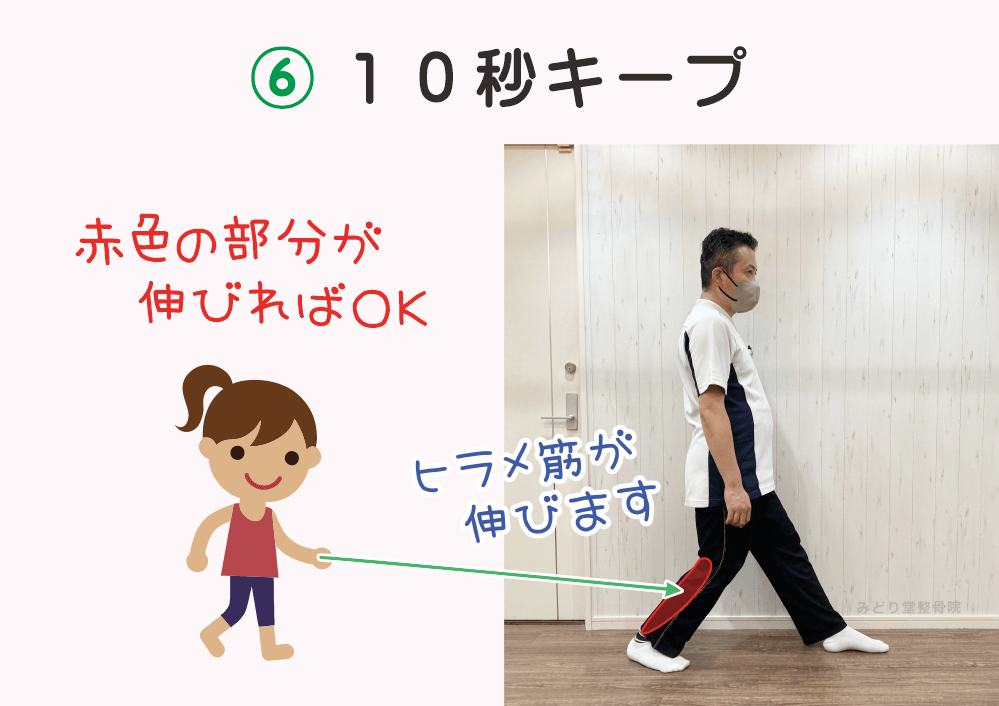

|

| 6.10秒キープ! 右側のふくらはぎに伸びている感覚が出てきたら、10秒キープしましょう。 ※このストレッチは、ヒラメ筋を伸ばすことができます。 ※痛みが出ない程度で、軽めに行ってください。

反対側のふくらはぎもストレッチしましょう。 |

|

| ストレッチは、1度行っただけでは、大きな変化は得られません。 毎日少しずつ続けることが、からだを変えていく大切なポイントです。 ストレッチの強さの目安は「気持ちいいな」と感じるくらいでOK! 無理をせずに行いましょう。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-28 (木)

|

| 【 股関節(前側)の柔軟性チェック 】 今回は右側の股関節(前側)の柔軟性をチェックします。 ※痛みが出ないように行ってください。 ※痛みや違和感を感じたら、すぐに中止してください。 |

|

| 1.チェック開始 今回はベッドを使いますが、ご自宅では床でもチェックできます。 |

|

| 2.仰向けに寝ます 肩の力を抜いて、リラックスしましょう。 |

|

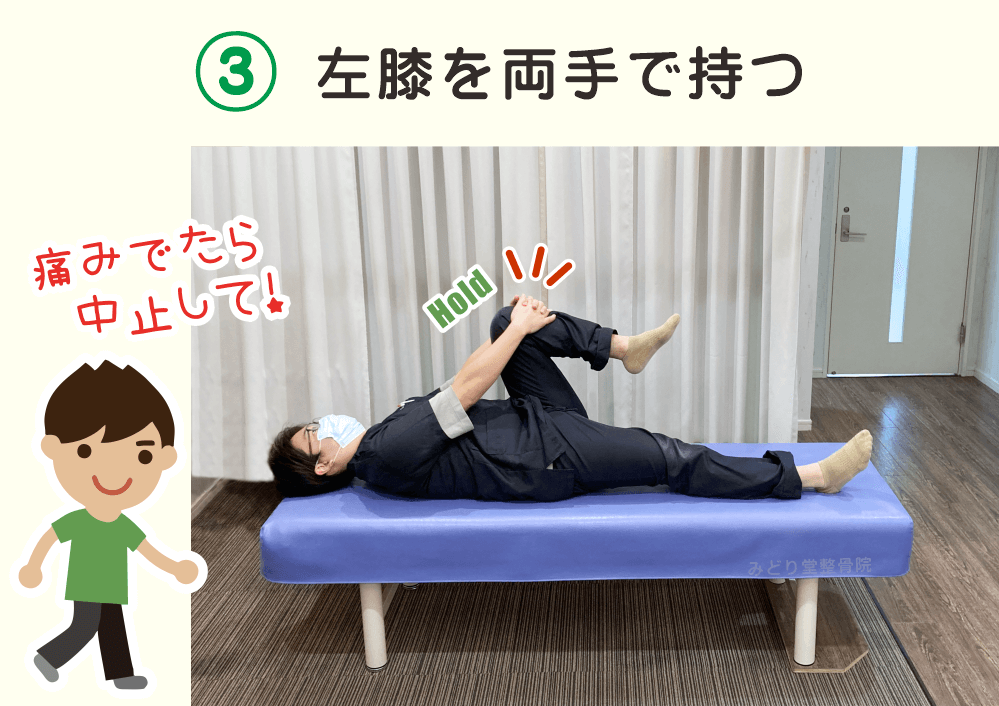

| 3.左ひざを両手で持つ ひざをゆっくり曲げて、抱えるように両手で持ちましょう。 |

|

| 4.左ひざを胸に向かって引く 左ひざを胸に向かって、ゆっくりと いっぱいまで引きます。 左ひざを引いた時に、右ひざが浮かないように注意しましょう。 ※痛みや違和感を感じたら、すぐに中止してください。

反対側の股関節もチェックしてみましょう! |

|

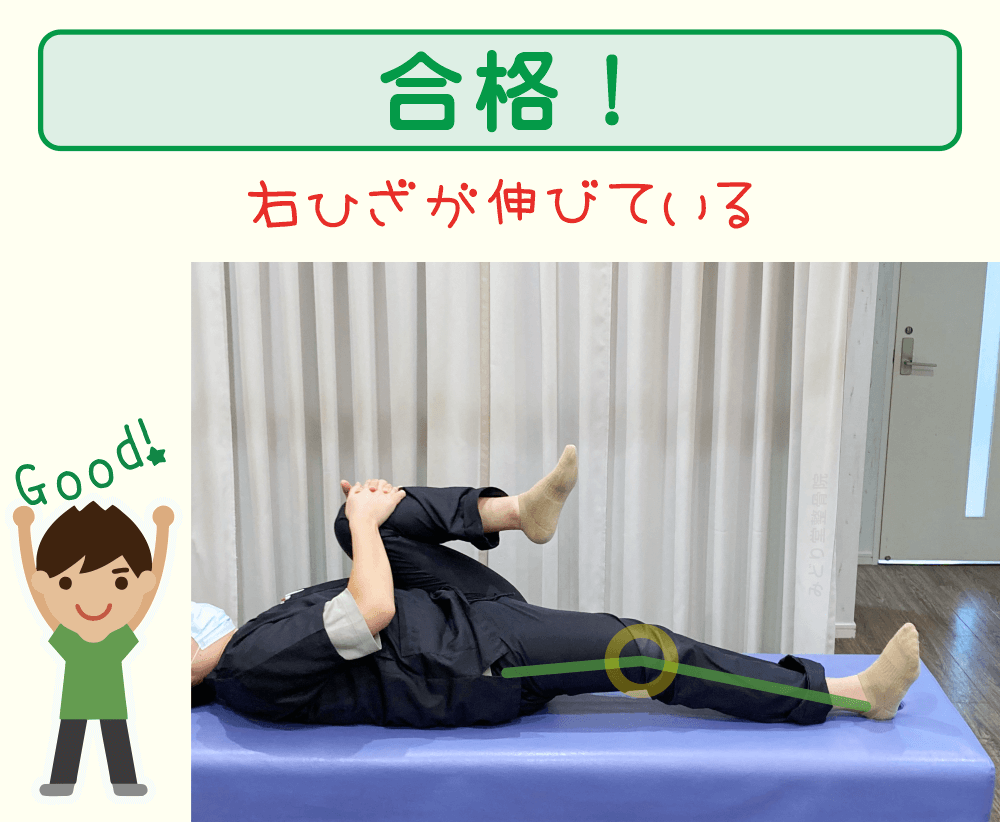

| 【 合格 】 左ひざを引いた姿勢の際、右ひざの裏と床との間にできるすき間が、げんこつ1個分以内ならOK! 右股関節(前側)の柔軟性は合格です。 |

|

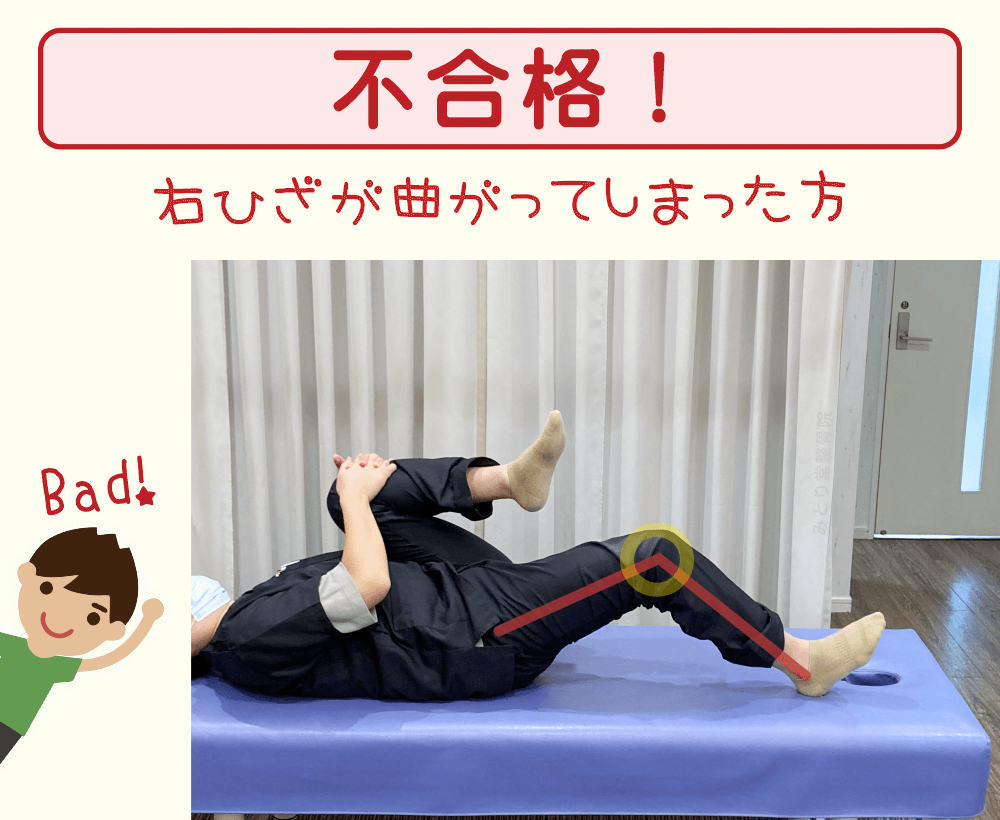

| 【 不合格 】 右ひざの裏と床との間にできるすき間が、げんこつ1個分以上空いてしまう方 残念ながら不合格です。右股関節が硬くなっている可能性があります。 |

|

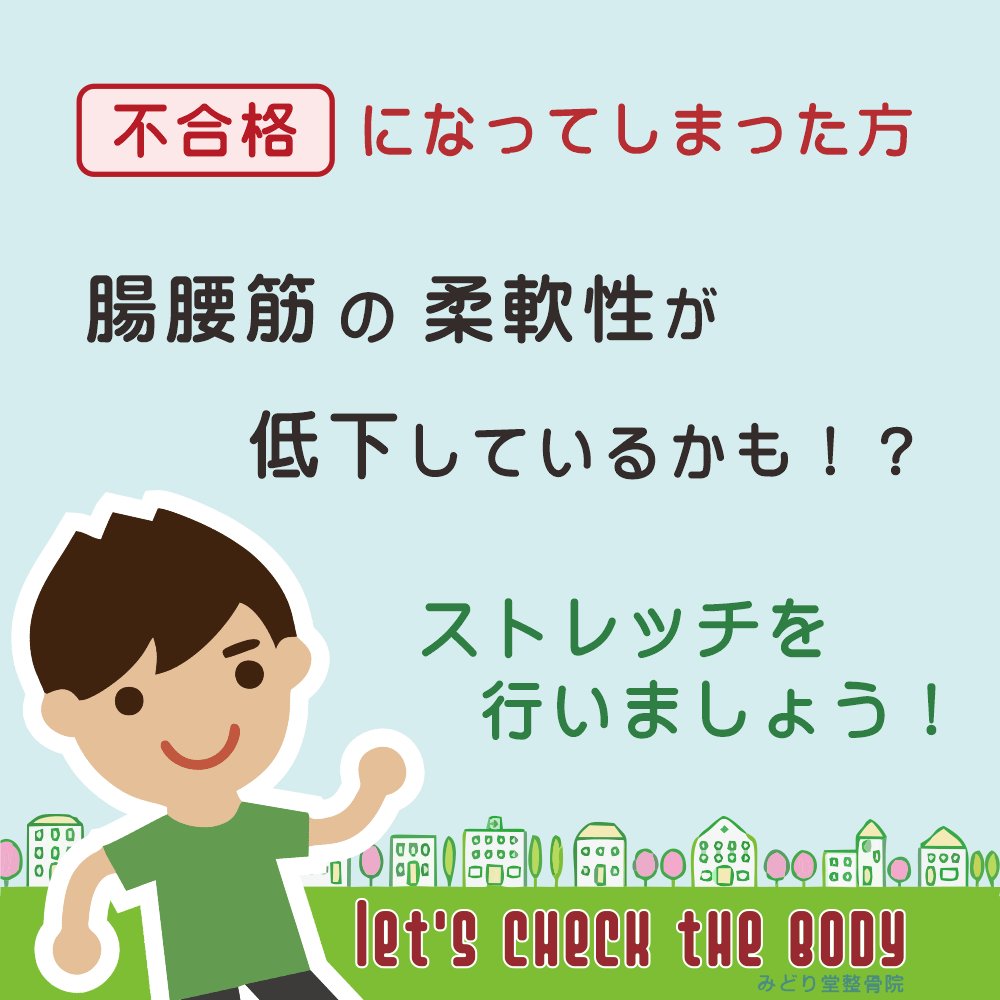

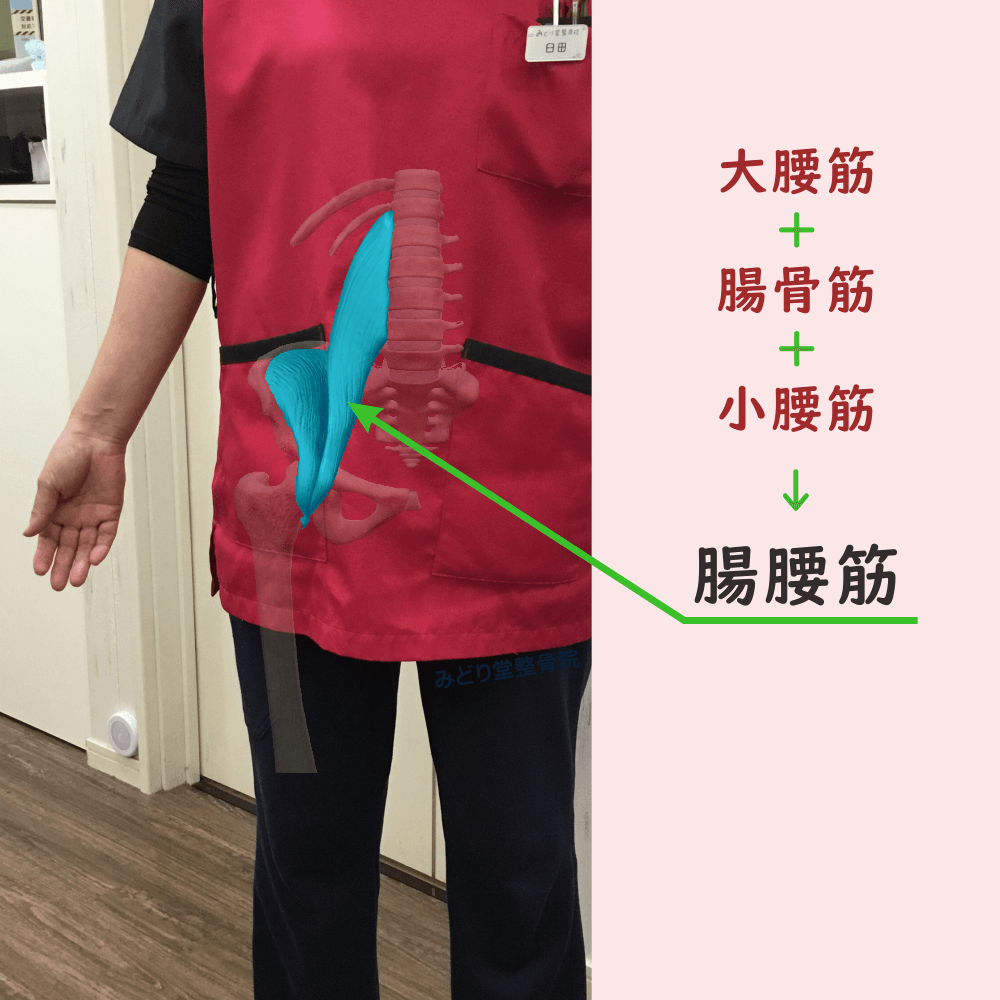

| 【不合格】になってしまった方は、『腸腰筋(大腰筋・小腰筋・腸骨筋)』の柔軟性が低下している可能性があります。 下におすすめのストレッチを紹介いたします。 参考にしてみてください。 |

|

| 上記の「からだチェック 股関節の前側の柔軟性編」で不合格になってしまった方は、腸腰筋(大腰筋・小腰筋・腸骨筋)の柔軟性が低下している可能性があります。 下記のストレッチを行い、腸腰筋の柔軟性を取り戻しましょう! 今回は右側の腸腰筋のストレッチを行います。 【注意】 |

|

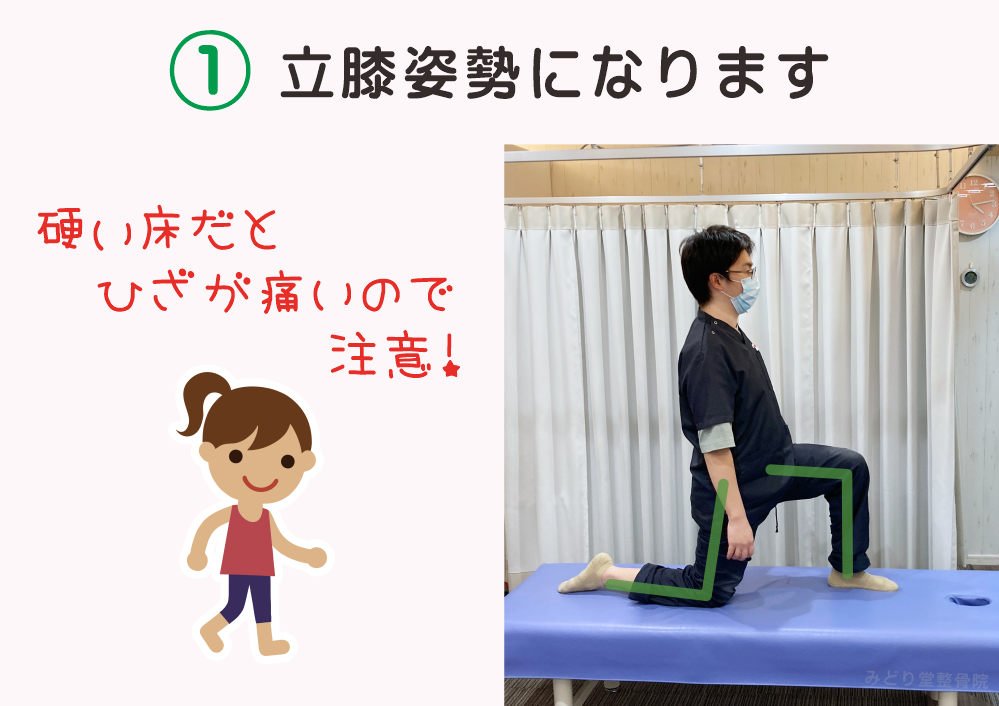

| 1.立膝姿勢になります 体がグラグラしてしまう場合は、壁などに手を添えてもOK! 硬い床だと ひざが痛いので、お布団の上で行うのがおすすめ♪ |

|

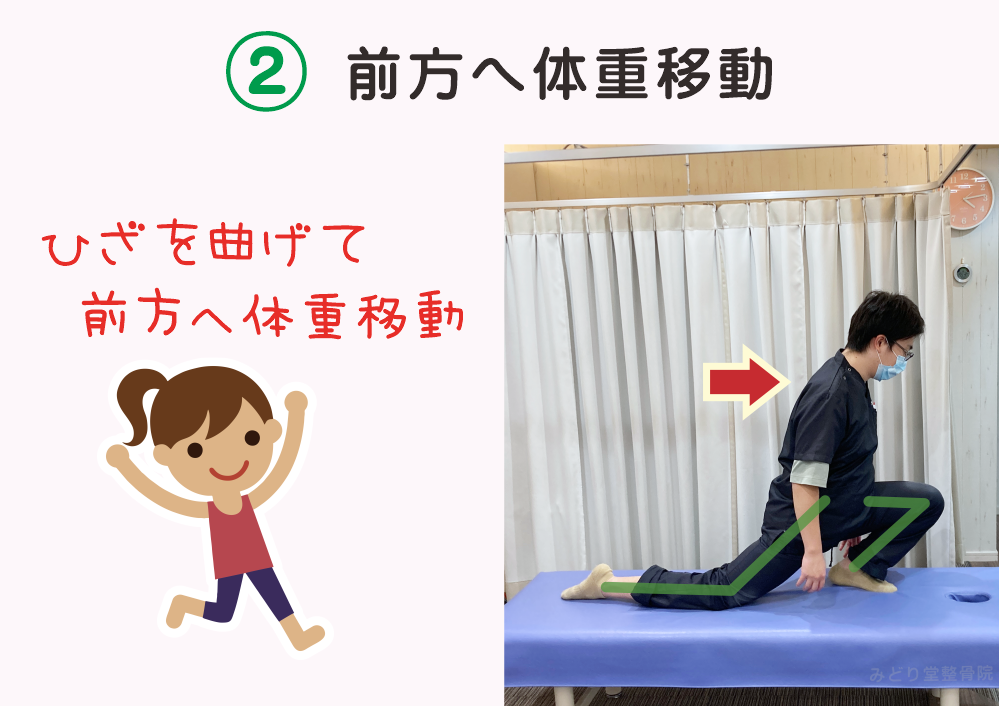

| 2.前方へ体重移動 前側のひざをゆっくり曲げて、前方へ体重移動させましょう。 |

|

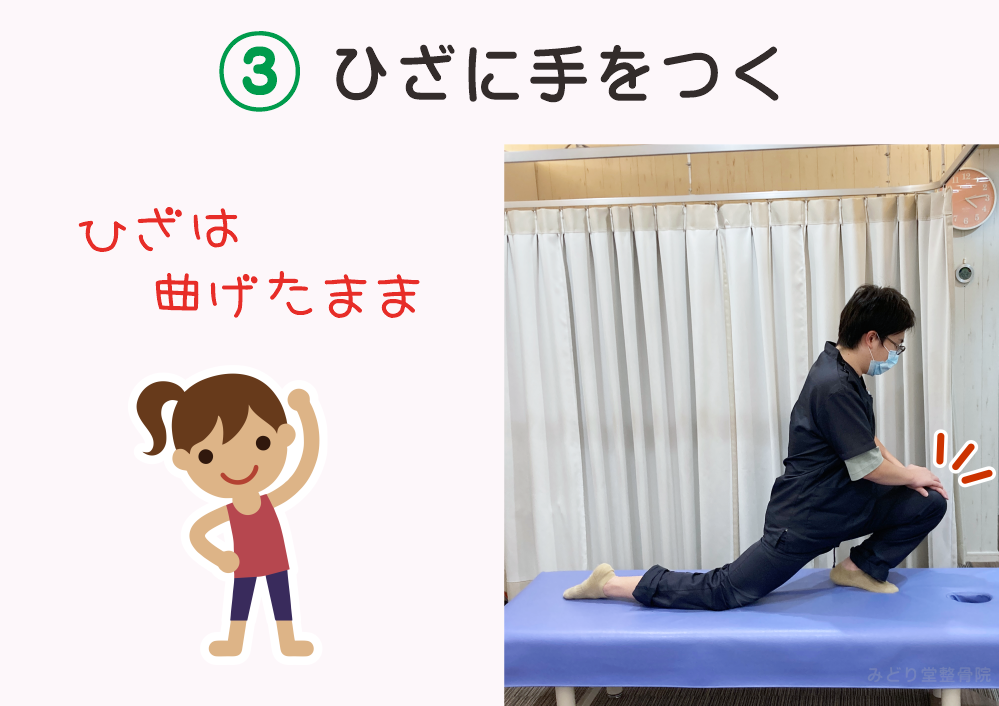

| 3.ひざに手をつく 前側のひざに両手を置きましょう。 |

|

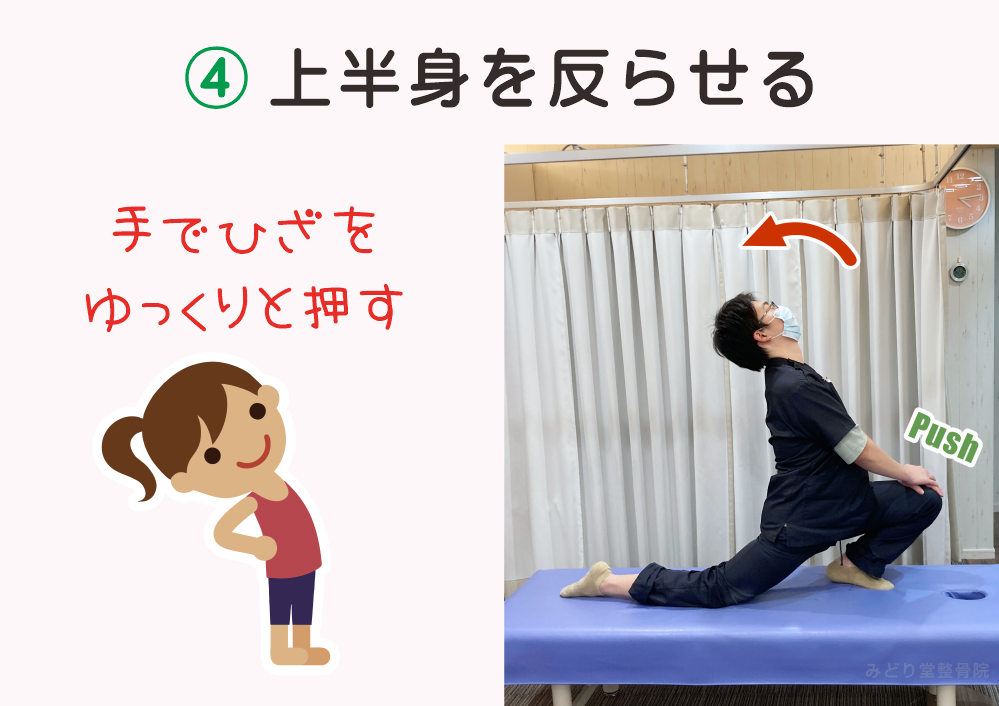

| 4.上半身を反らせる。 両手でひざを押しながら。上半身をゆっくり反らせましょう。 |

|

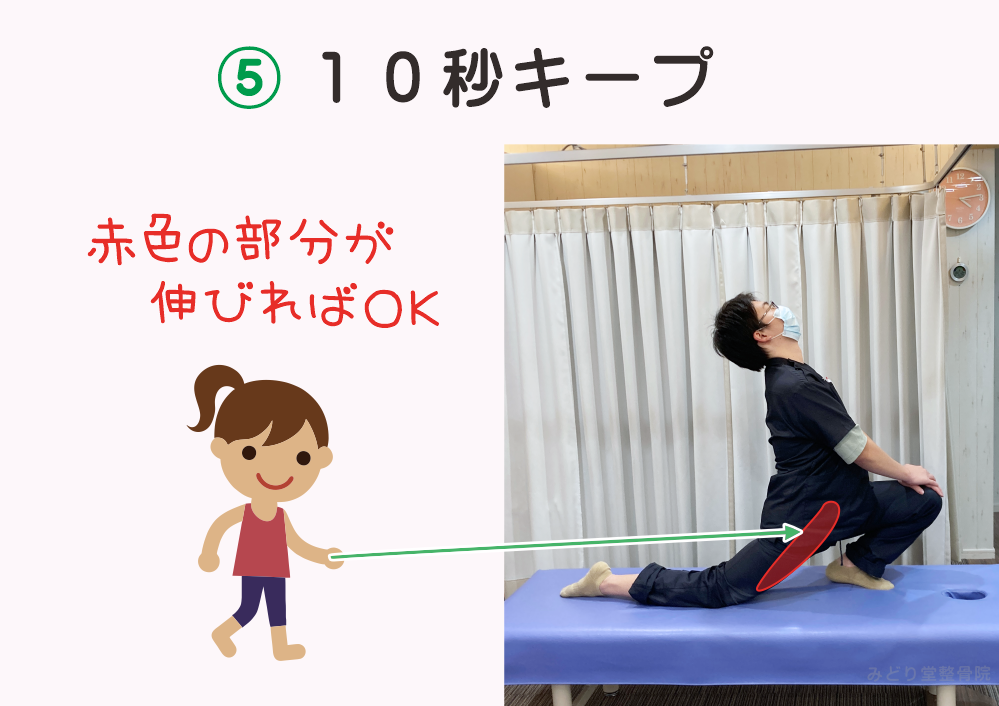

| 5.10秒間キープ! 股関節の前側が伸びている感覚が出てきたら、10秒キープしましょう。 以上で終了です。 ※痛みが出ない程度で、軽めに行ってください。

反対の股関節もストレッチしましょう。 |

|

| ストレッチは、1回やっただけでは、大きな変化は出ません。 毎日積み重ねることがとても大切です。ストレッチで大事なのは「気持ちいい」と思える程度に行うこと! 痛みを我慢したり、無理に伸ばしたりすると、筋肉や関節を痛めてしまうかもしれません。 無理せずに、軽めに行いましょう。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-26 (火)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-18 (月)

|

|

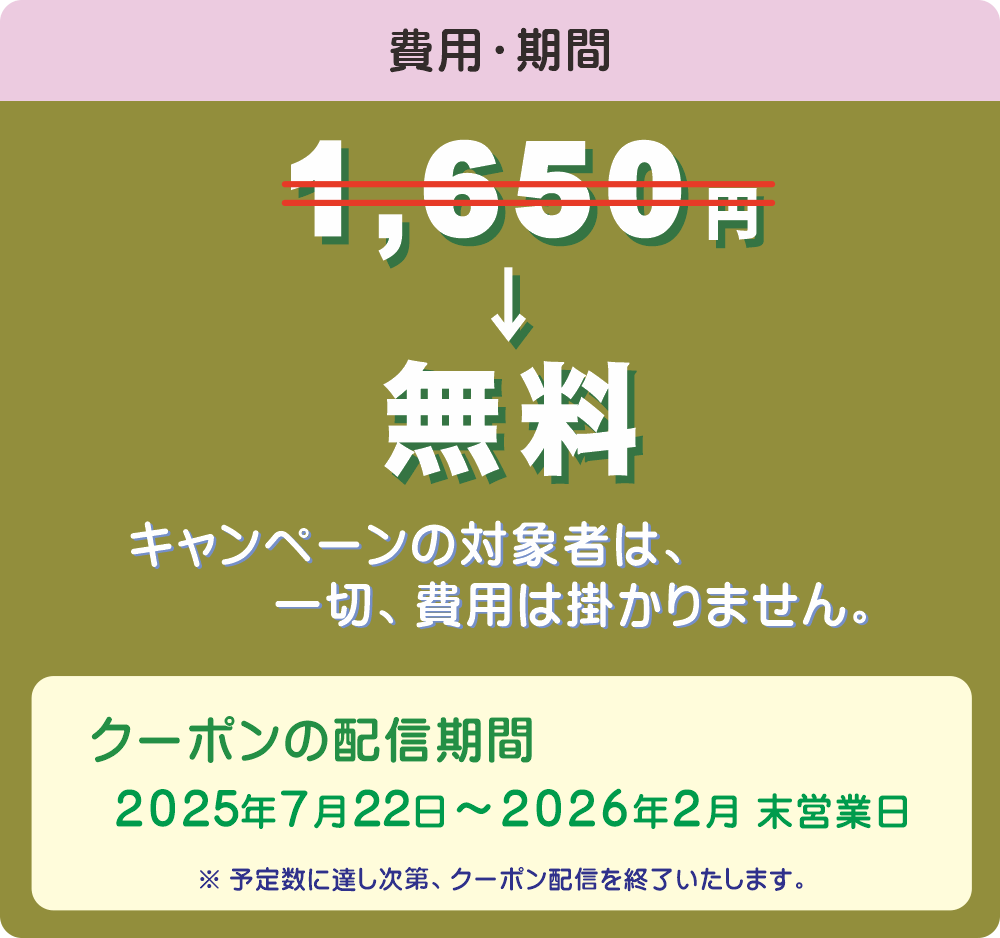

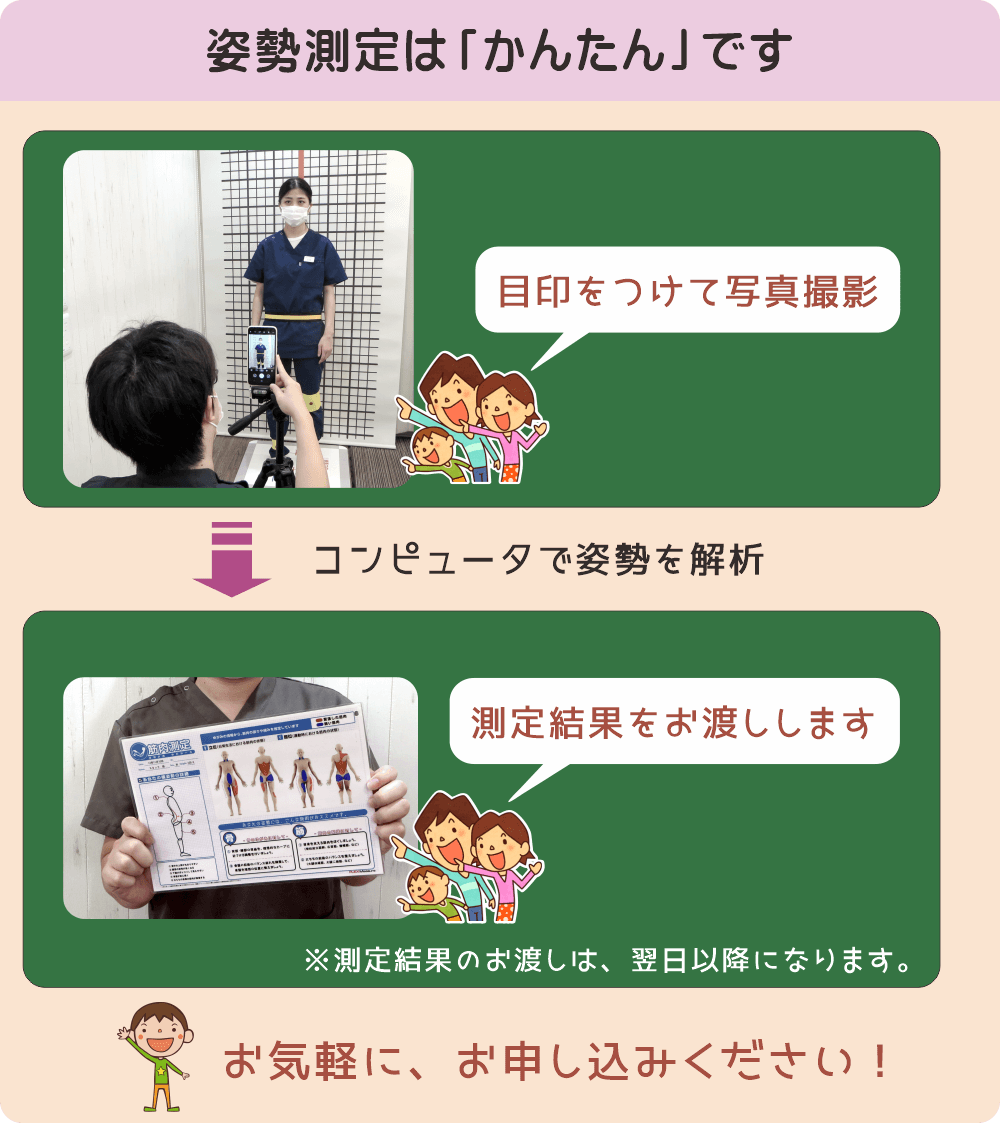

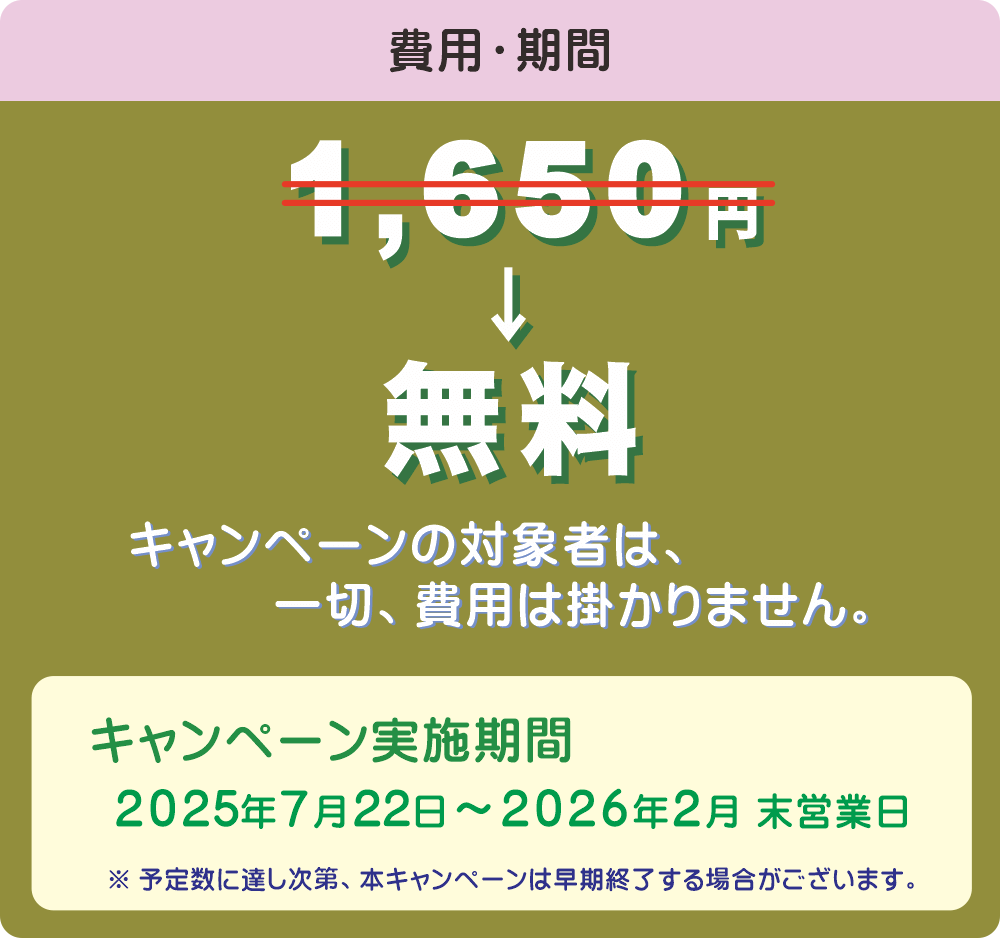

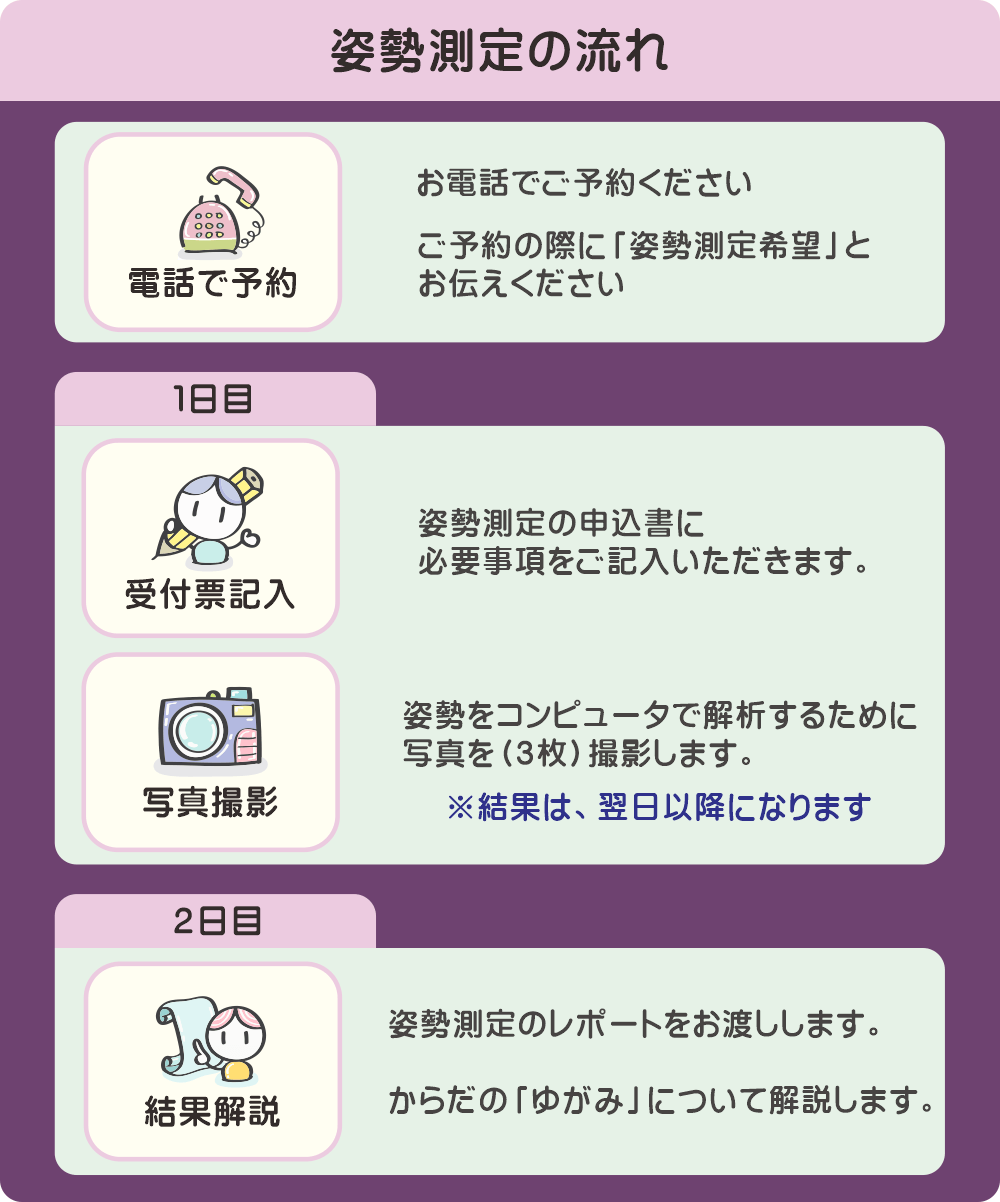

| 姿勢測定以外の施術を強要したり、物品の購入を勧めたりなども行いません。 安心して、姿勢測定をお申し込みください。 |

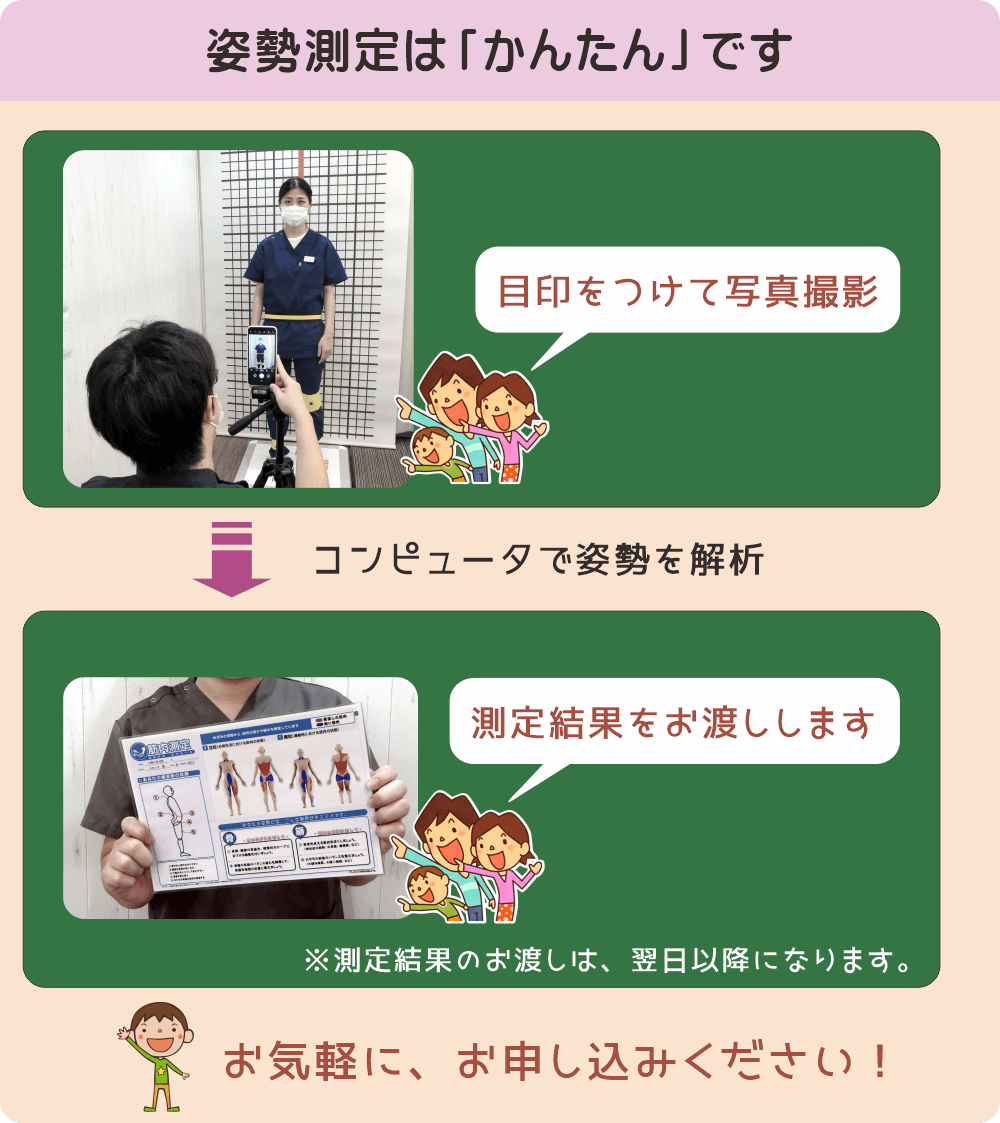

|

| 姿勢測定は思っているよりも手軽にできます。 着替えの必要はありません。 レントゲン撮影もありません。 デジカメで写真を3枚とって、あとはコンピュータが画像から姿勢の乱れを解析してくれます。 痛い事、危険な事は一切ありません。 お気軽にお申し込みください。 |

|

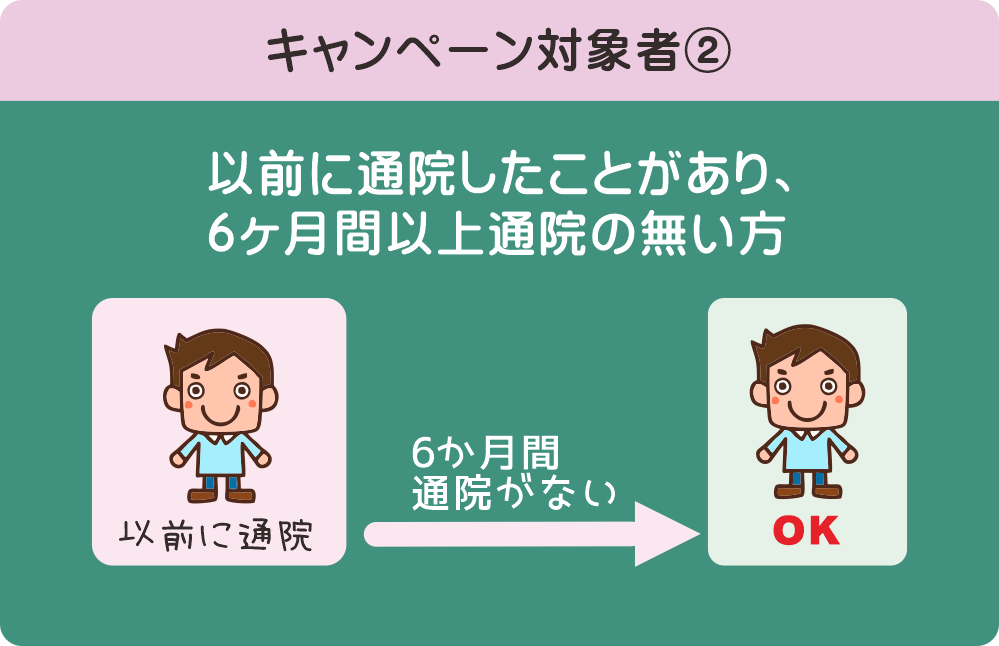

| ・ご自身が最終通院日より6か月間経過しているかご不明な場合は、お電話でお問い合わせください。 |

| キャンペーンの対象者であっても、下記に該当する場合、姿勢測定を受けることができません ・身長が100.0cm未満の方 ・自力で立位、膝の屈伸、歩行を行うことができない場合 ・そのほか、当院スタッフが不適切と判断した場合 |

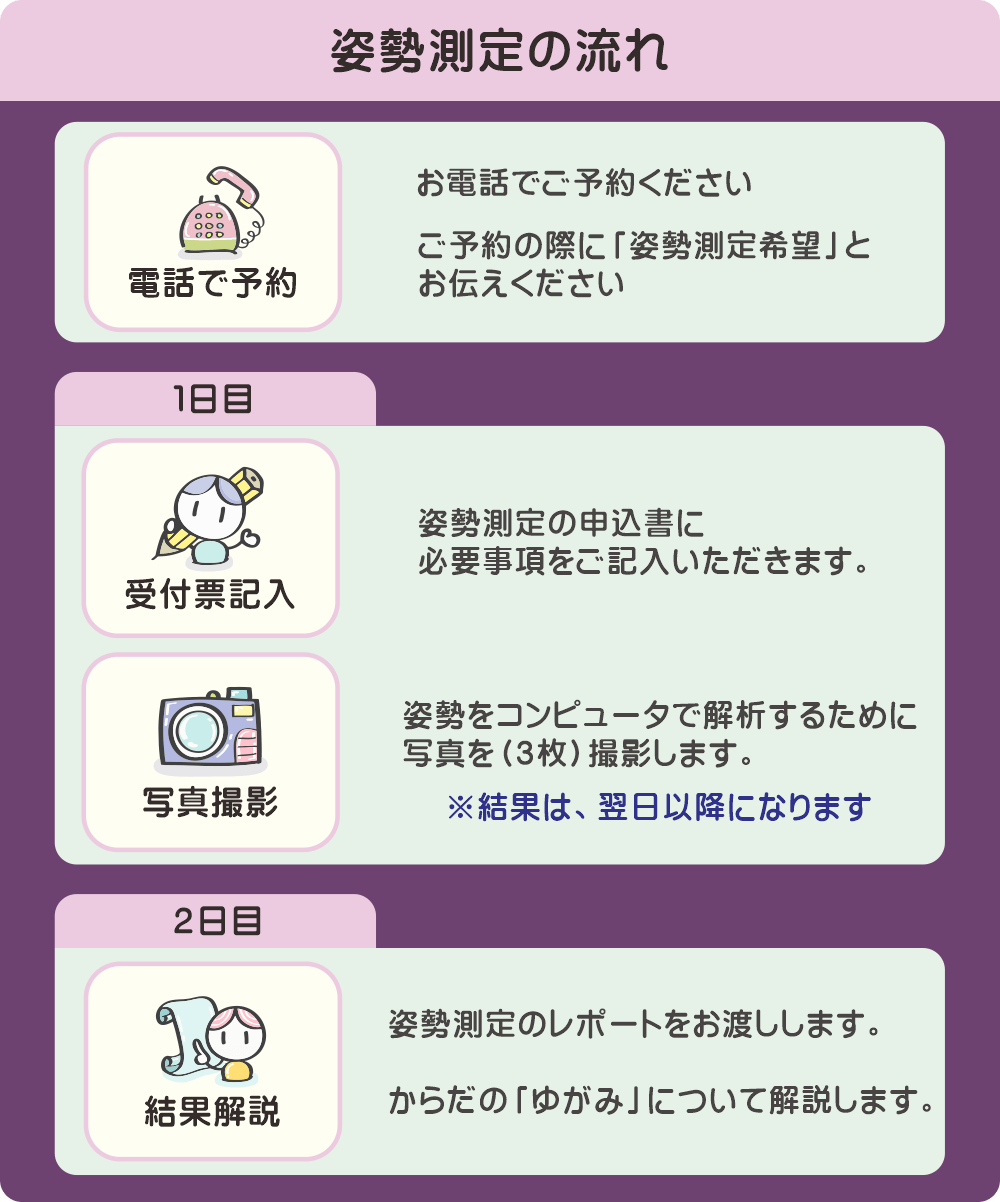

|

| 注意 ・1日目の受付の際に、桑都PAYのアプリクーポンをスタッフにご提示いただきます。 ・1日目と2日目の両日ともにご本人様がご来院ください。 代理の方(家族などを含む)へ測定結果のお渡しは出来ません。 ・測定結果のお受け取り期限は撮影した日の翌日~90日間です。 期限を過ぎますと、お受け取りいただけなくなります。(測定結果は処分いたします) |

|

|

| 姿勢測定のご予約は「お電話」でご予約ください。 (姿勢測定の予約は、ネットでの予約はできません) ご予約の受付時間は、通常営業日(月・火・木・金・土)の8:00~20:00です。 |

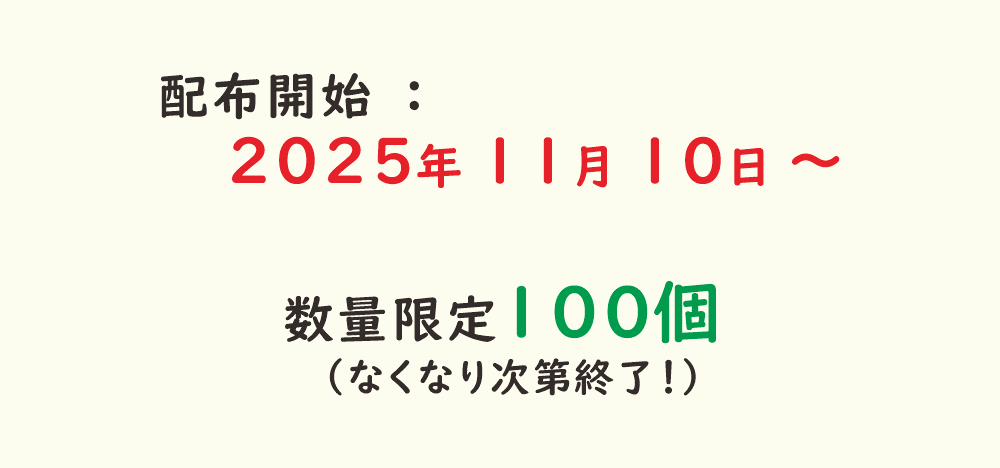

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-09 (土)

|

|

| 当院では、施術の強要や物品の購入を勧めることは一切ありません。 どうぞ安心して、姿勢測定にお申し込みください。 |

|

| 姿勢測定は、思っているよりもずっと手軽。着替えの必要もなく、レントゲンも撮りません。 撮影するのは、正面・側面など計3枚の写真。あとはコンピューターが画像を解析し、姿勢の乱れをチェックしてくれます。 痛みや危険は一切なし。お気軽にお申し込みください。 |

|

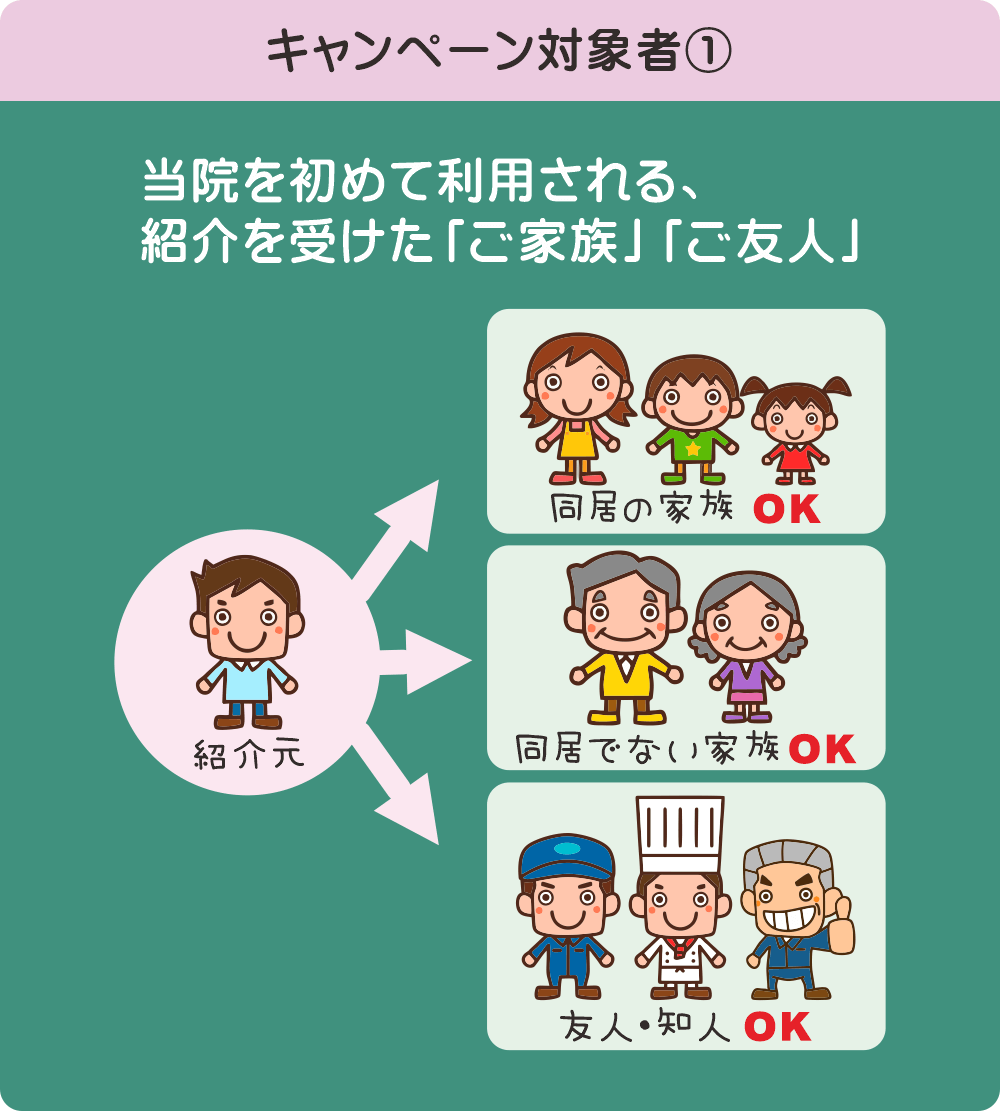

| 紹介できる人数に制限はありません。 お申し込みの際には、「紹介者様のお名前」をご記入ください。 来院の際は、事前に紹介者様のお名前をご確認のうえ、お越しください。 |

|

|

| ご自身の最終通院日から6か月以上経過しているかご不明な場合は、みどり堂整骨院までお電話にてお気軽にお問い合わせください。 |

| キャンペーン対象であっても、下記のいずれかに該当する場合は、姿勢測定を受けていただけませんので、あらかじめご了承ください。 ・身長が100cm未満の方 |

|

| 注意事項 ・1日目・2日目ともに、必ずご本人様がご来院ください。代理の方(ご家族など)への測定結果のお渡しはできません。 ・測定結果の受け取り期限は、撮影日から90日以内です。期限を過ぎますと、測定結果は処分となり、お渡しできませんのでご注意ください。 |

|

|

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-08 (金)

|

|

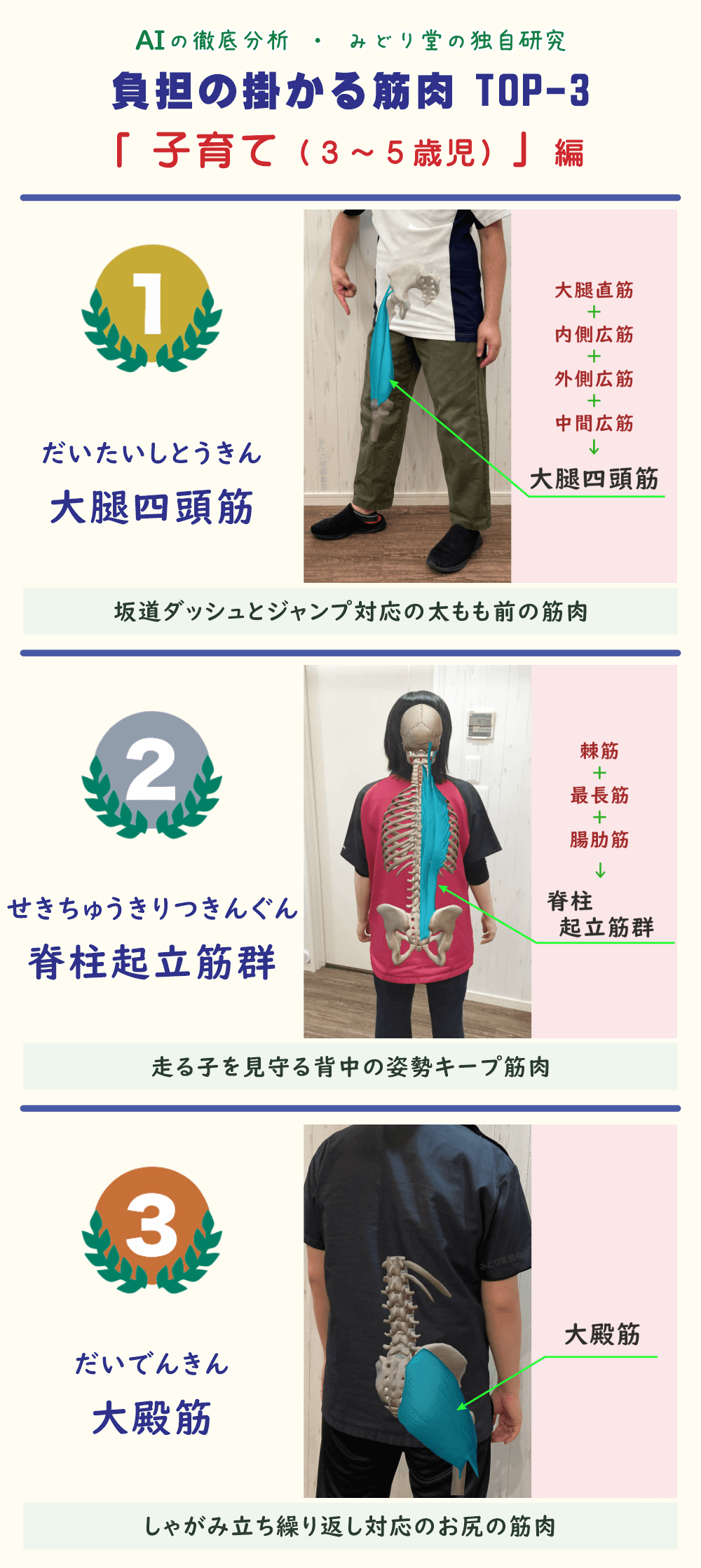

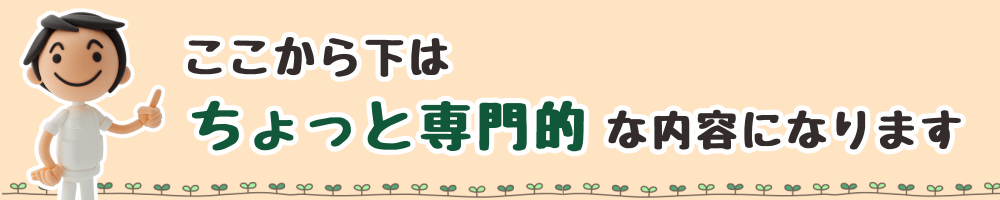

| 子育て期は、毎日が体にとって試練の連続。 とくに3〜5歳児はアクティブ期に突入し、予測できない動きに合わせて体を使い続ける体力勝負の日々が続きます。「ママ見てー!」と走り出す、跳ねる、よじ登る…… 好奇心のままにどんどん動き回る子どもたちに付き合って、親も常に動きっぱなし。 しゃがんだり、持ち上げたり、全力で追いかけたり―― 日常のなかで筋肉への負担がぐんと大きくなる時期です。この頃の子どもは、動作の大きさ・素早さ・複雑さが一気に増してくるのが特徴。 それにともなって、保護者の肩・腰・太もも・ふくらはぎ・体幹など、全身の筋肉が知らず知らずのうちに酷使されています。さらにこの時期になると、抱っこひもやベビーカーを卒業する家庭も増えてきます。 そのぶん親の体で直接支える場面が多くなり、身体への負担はさらに大きくなっていきます。しかも、片手抱っこ+斜めしゃがみ+長時間キープといった“不自然な動きの連続”で、疲労がじわじわと蓄積しやすいんです。「最近、立ち上がるときに足が重い……」「肩や腰が固まってきた気がする……」そんな体のサイン、見過ごしていませんか?今回は、みどり堂整骨院の視点とAI解析をもとに、3〜5歳児の子育てでとくに負担がかかりやすい筋肉TOP10をランキング形式でご紹介します。今の自分の体が、どんな筋肉をがんばらせているのか―― ちょっと立ち止まってチェックしてみませんか? セルフケアやストレッチの参考にも、ぜひお役立てください。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 3〜5歳児は動きがより活発になり、ジャンプ・走る・坂道遊びなどダイナミックな動作が増える時期です。 育児スタイルや体格、道具の使用状況などにより、筋肉への負担は個人差があります。 あくまでセルフケアや体の気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は専門家へご相談ください。 |

|

|

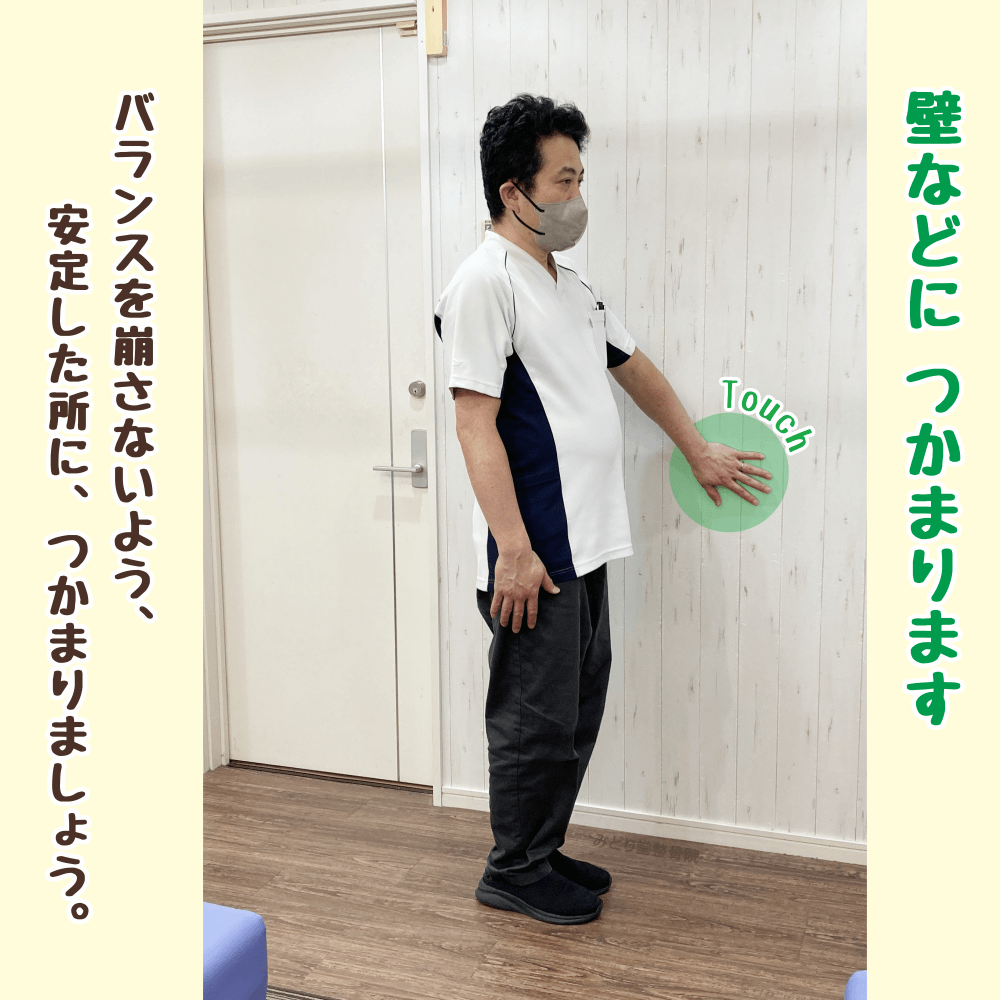

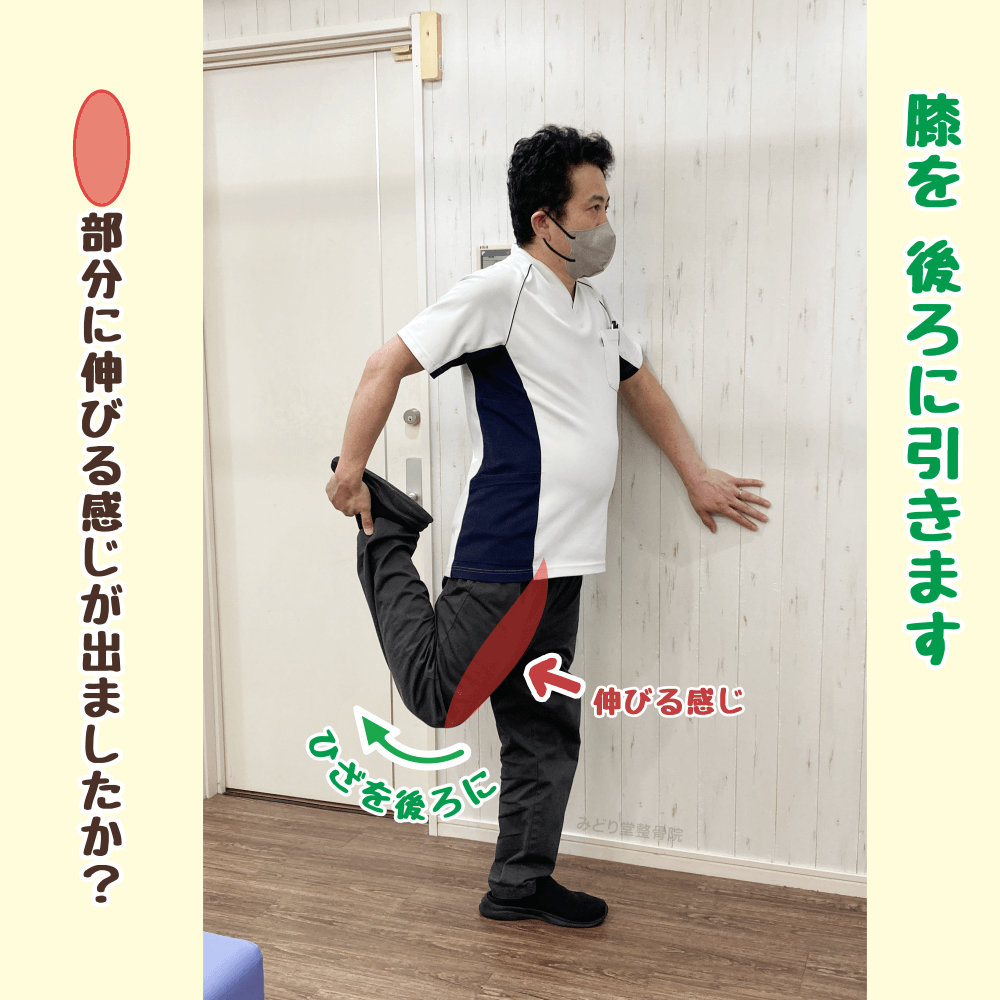

| STEP-1 : 準備姿勢をとる 壁や手すりなど安定したものにつかまり、まっすぐ立ちます。

|

|

| STEP-2 : 足首を持つ 右ひざを曲げ、右足首を右手で持ちます。

|

|

| STEP-3 : 太もも前側を伸ばす 右足首を持ったまま、右ひざを後ろにゆっくり引きます。 右側が終わったら、左右を入れ替えて、左側も同じように行います。

|

| ※ 注意事項 無理にひざを引きすぎないようにしましょう。 |

|

|

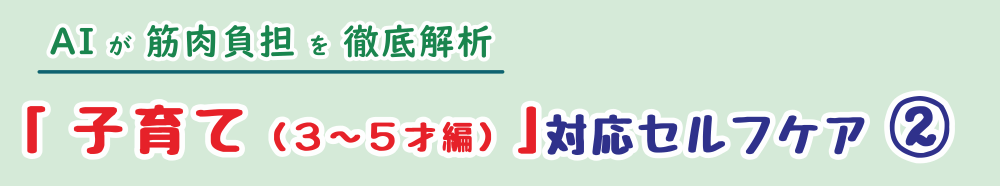

| STEP-1 : ひざを曲げて仰向けに寝る 仰向けに寝て、肩や首の力を抜き、呼吸を整えましょう。 両ひざと股関節を直角に曲げます。

|

|

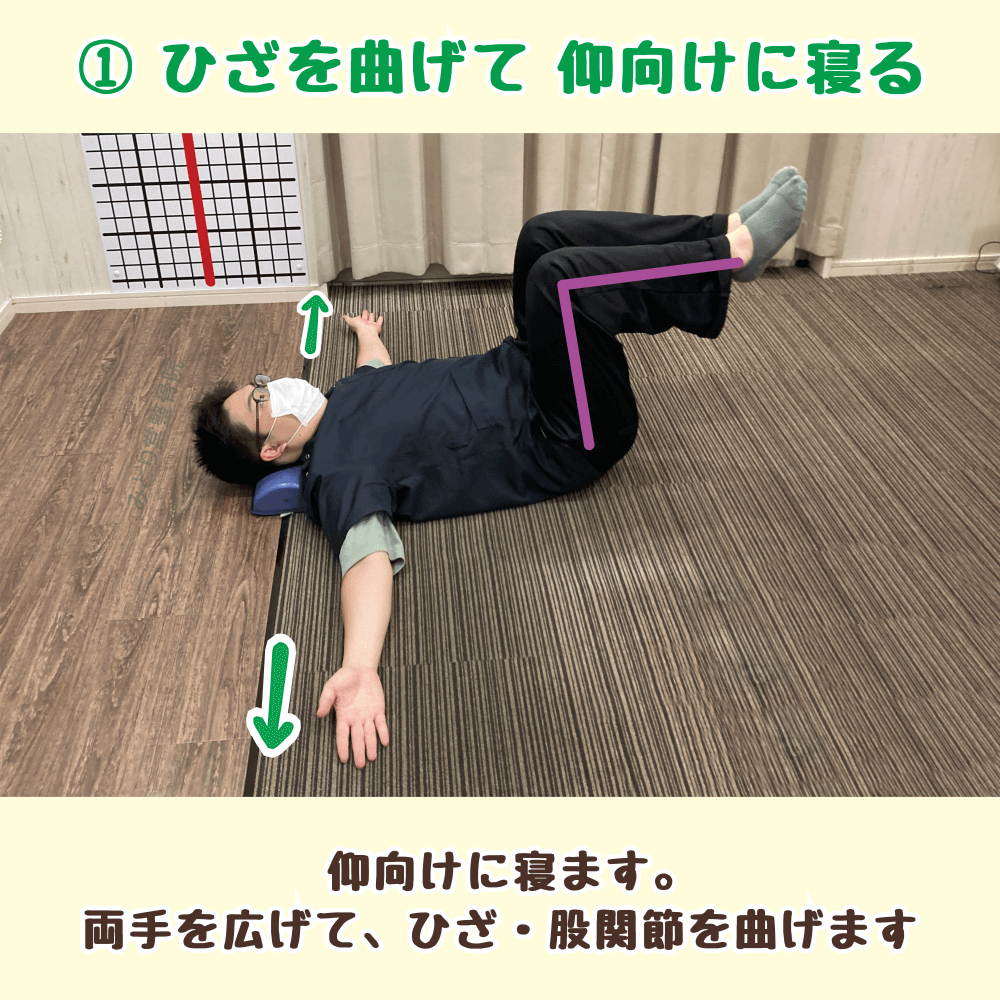

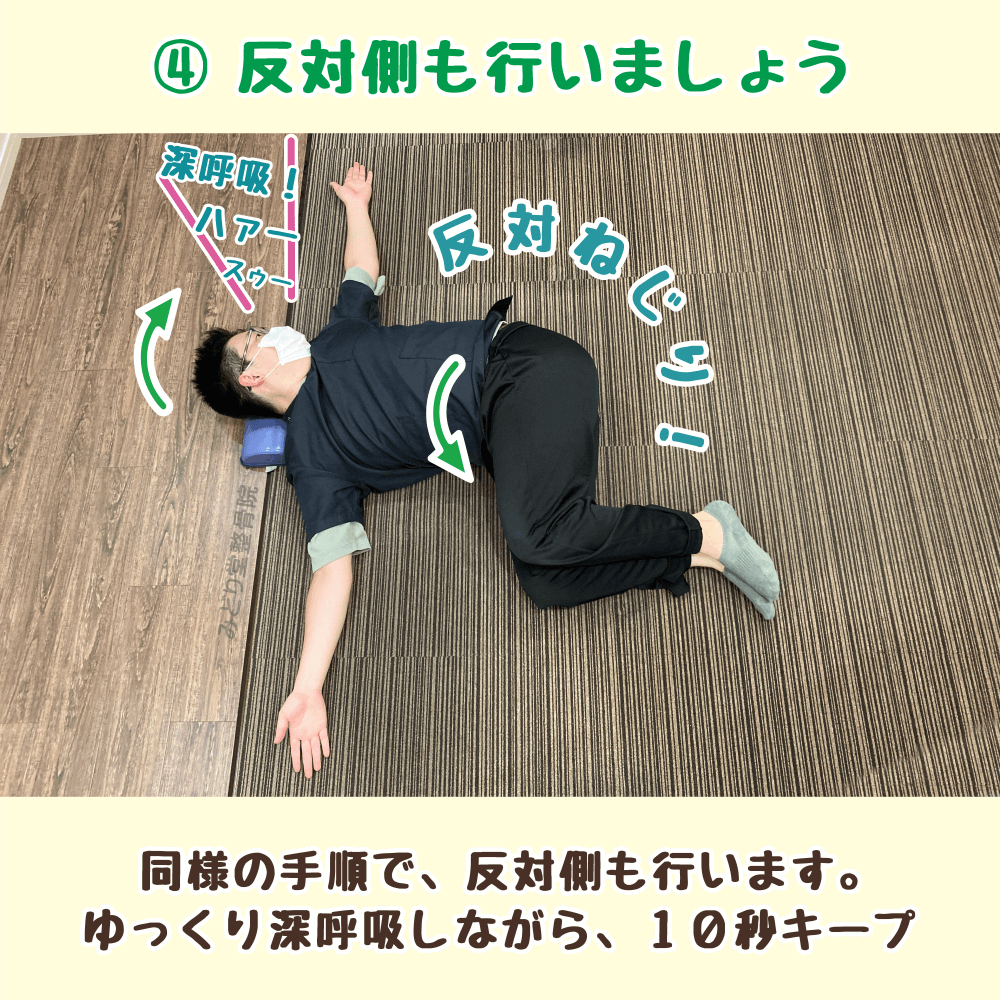

STEP-2 : 体をねじる 腰から下をゆっくり左に倒し、顔は右へ向けます。 肩が床から離れないように注意しましょう。

|

|

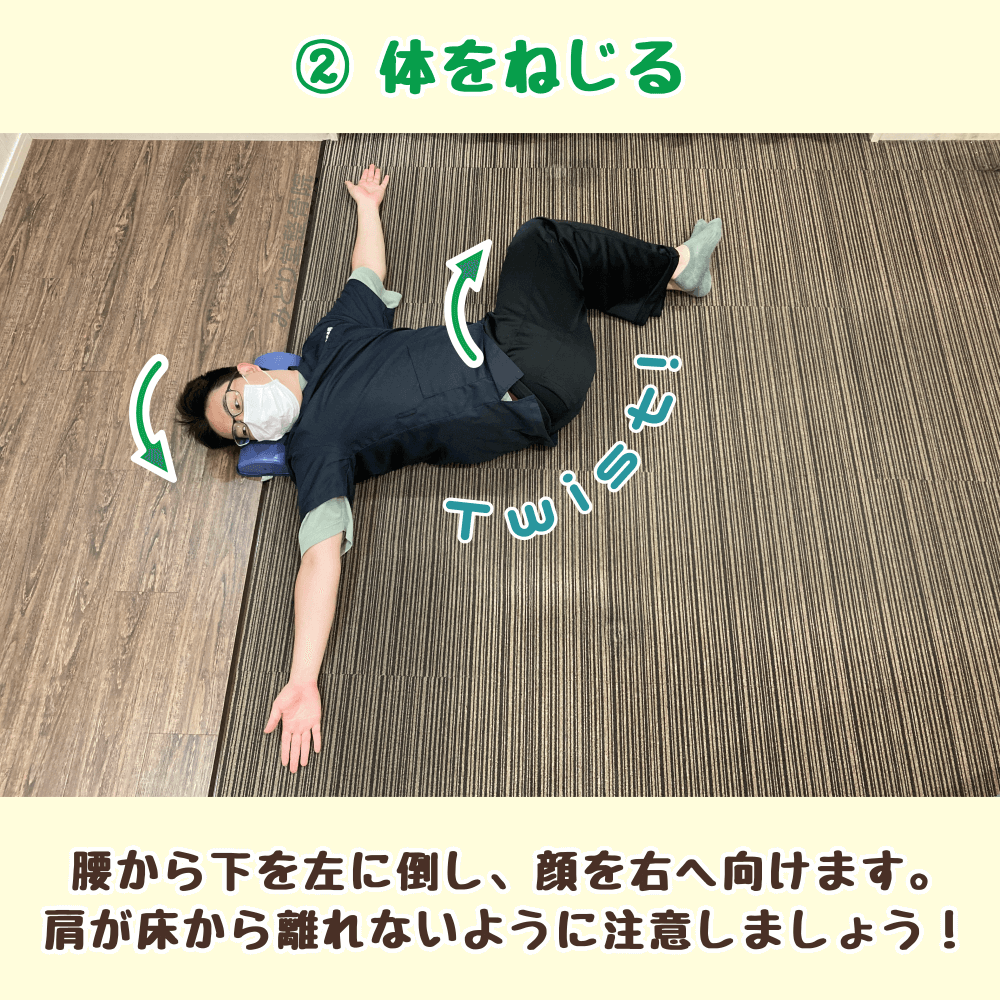

STEP-3 : 10秒キープ 背中から腰にかけての伸びを感じながら、ゆっくり深呼吸。

|

|

STEP-4 : 反対側も行いましょう 同じ動きを反対側でも行います。 深呼吸をしながら10秒キープしましょう。

※ 注意事項 ・妊娠中やその可能性のある方は行わないでください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 3〜5歳の子育ては、子どもの「自分でやりたい!」に付き合う日々。 体力だけでなく、筋肉の使い方にも工夫が必要になってくる時期です。

● “がんばりすぎ”の筋肉に、小さな休憩を 遊具につきあって何度も持ち上げる、走り出した子を追いかける、しゃがんで靴を履かせる…。

● お昼寝タイムは“体の充電時間”に 子どもがぐっすりお昼寝してくれると、つい「今のうちに…」と、たまった家事を一気に片づけたくなりますよね。

● いつも同じ動作パターン、クセになっていませんか? 片手で抱える、同じ方向にねじったまま靴を履かせる、決まった側の足で踏ん張る…。

● 「ちょっと疲れたかも」は、大事なサイン 「なんとなく腰が重い」「足が張っている感じがする」「肩が固まってきた」

3〜5歳児との毎日は、予測不能でパワフルな連続! |

|

🔍 ここから先は、筋肉に関するちょっと専門的(マニアック)な解説になります。 「ちょっと難しいかも…」と感じた方は、以下のリンクからメニューページへお戻りいただけます。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)の解析技術を活用して「3〜5歳児の育児中にかかる身体への負担」を理論的に算出したものです。 走る・跳ぶ・登るなど、3〜5歳ならではのダイナミックな動きや、保護者の対応動作(追いかける・抱き上げる・支える・踏んばるなど)における筋肉の使用状況を、総合的に評価しています。 ただし、育児のスタイルには個人差があります。 子どもの成長度合いや体格、保護者の体型・姿勢・筋力、育児にかける時間、日常の動作のクセ、使っている育児アイテムの有無によっても、実際の筋肉への負担には違いが出てきます。 このランキングは、あくまで「今の自分の体と向き合うきっかけ」や「セルフケアの参考」としてご活用ください。 ご自身の体調や感覚を大切にしながら、無理のない範囲でケアやストレッチを取り入れることをおすすめします。 なお、掲載している順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定に基づくものではありません。 筋肉のこり・痛み・しびれ・つっぱり感など、気になる不調が続く場合は、我慢せず、なるべく早めに専門家へご相談ください。 |

|

|

第1位 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「階段も坂道も、子どもの全力に付き合う太ももが大活躍!」 第1位にランクインしたのは、太ももの前側にある大きな筋肉、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)です! 3〜5歳になると、子どもたちの動きもぐんとダイナミックに。 しかも子どもが「疲れたー!」といえば、結局は抱っこやおんぶ。 この筋肉が疲れてくると、「階段がきつい」「しゃがむときに膝がつらい」「太ももがだる重い」なんて感覚が出てくることも。 子どもの「もう一回やって!」に付き合うその前に、ちょっとだけ深呼吸して、太ももを軽くストレッチしてあげるのもおすすめですよ。 毎日の育児でがんばってくれている太もも、ぜひ意識して労わってみてくださいね。 |

|

|

第2位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「追いかける・かがむ・見守る…背中はずっとスタンバイ中!」 第2位にランクインしたのは、背骨の両わきを走る長〜い筋肉、脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん)です! 実はこの筋肉、子育て(0歳児編)では第3位、子育て(1〜2歳児編)では第1位、そして今回の子育て(3〜5歳児編)では第2位と、どの年代の子育てでもTOP3入りの常連筋肉なんです。 3〜5歳になると、子どもの行動範囲がグンと広がり、公園でもおうちでも全力疾走! さらに、子どもと一緒にお絵かきしたり、絵本を読んだりする座り姿勢も、実は背中の筋肉をじわじわ使っています。 また、脊柱起立筋群がこわばってくると、姿勢が悪くなったり、肩こり・腰痛の原因になったりもします。 「今日はちょっと背中がつらいな」と思ったら、立ち上がって背伸びをしたり、軽く体を左右にひねったりして、背中のこわばりをやわらげてあげてください。 毎日、あなたの背中をしっかり支えてくれている筋肉。がんばりっぱなしにならないように、時々は“おつかれさま”のストレッチを忘れずに! |

|

|

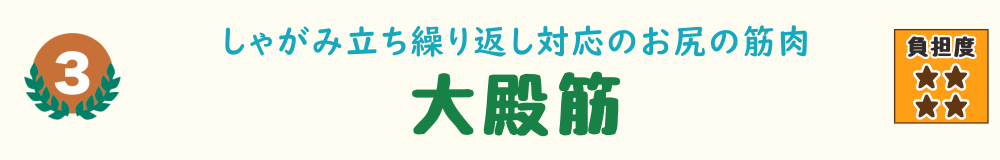

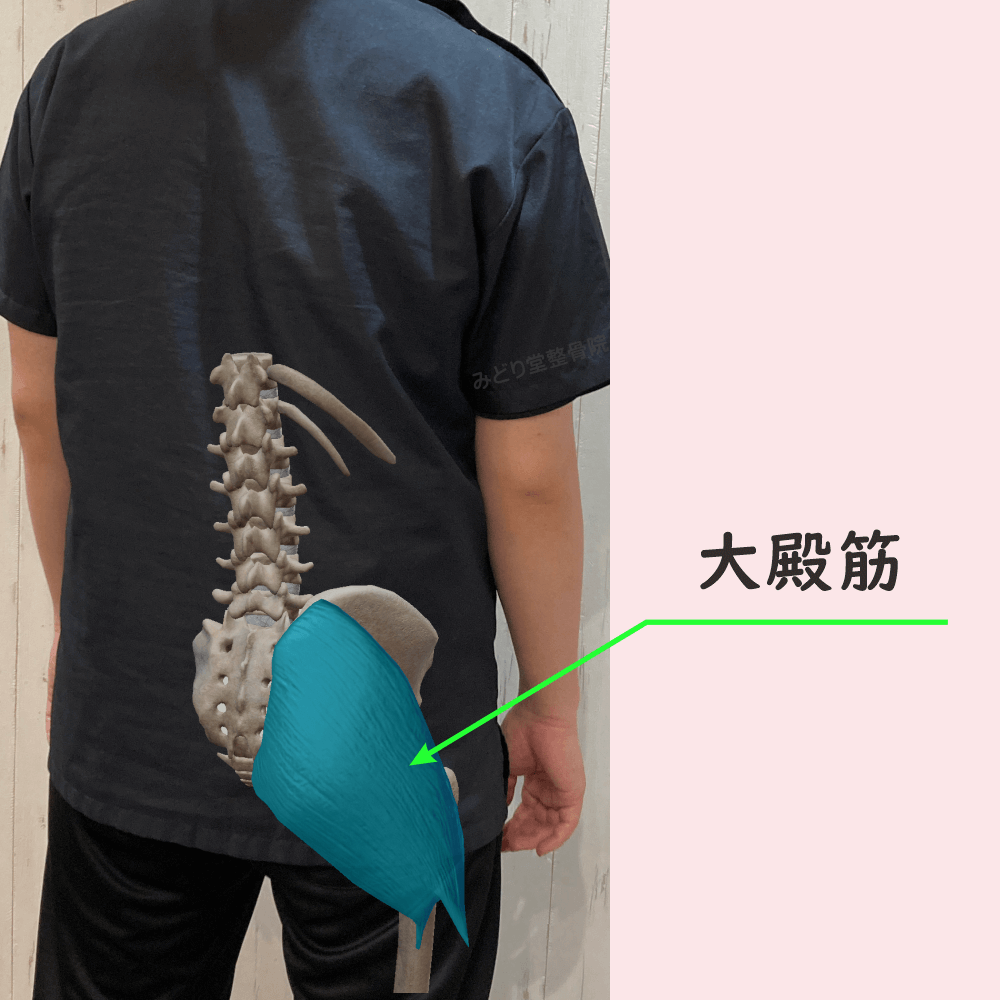

第3位 大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「走って、しゃがんで、持ち上げて…お尻の筋肉がフルパワー!」 第3位は、お尻のいちばん大きな筋肉、大殿筋(だいでんきん)です! 3〜5歳の子どもって、とにかくよく動きますよね。 そんな育児動作のなかで、「立つ」「しゃがむ」「踏ん張る」といった動きに欠かせないのが大殿筋なんです。 この筋肉が疲れてくると、「なんとなく腰が重い」「立ち上がるときにお尻がつらい」といった不調が出てくることも。 「最近ちょっと立ち上がるのがつらいな」「お尻の奥がこってる気がする」そんなサインを感じたら、軽くお尻を伸ばすストレッチや、振り子のように前後に足をゆっくり振って血流をうながすのも効果的です。 お尻の筋肉は、体の土台を支えるパワー筋でもあります。 |

|

|

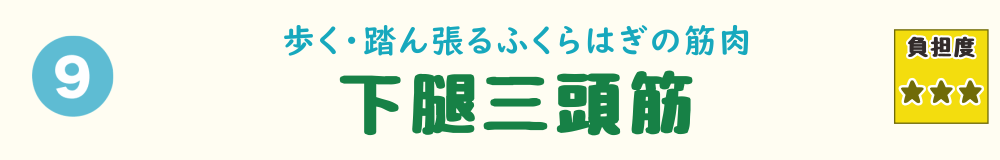

第4位 下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「子どもと一緒に走ってジャンプ!ふくらはぎが毎日大忙し」 第4位は、ふくらはぎにある力強い筋肉、下腿三頭筋(かたいさんとうきん)です! この筋肉は、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋(ひらめきん)という2つの筋肉からできていて、ひざの裏からかかとの骨までぐーんと伸びています。 歩く・走る・ジャンプする・つま先立ちになる…そんな足首の動きを支える、まさに“足の推進力”を生み出す筋肉なんです。 3〜5歳児との生活では、ふくらはぎの出番がますます増えてきます。 また、「しゃがんだ状態で子どもの靴を履かせる」「片足に体重をかけて体勢をキープする」など、地味にバランスをとる動作も多くて、これがじわじわ効いてきます。 夕方になると足がだるい、ふくらはぎがパンパン、夜に足がつりやすい… そんなときは「つま先立ちになってから、かかとをストンと下ろす動き」をゆっくり繰り返したり、階段の一段を使ってかかとを下げるストレッチなどをしてみましょう。 ふくらはぎは「第二の心臓」ともいわれる大切な部位。 |

|

|

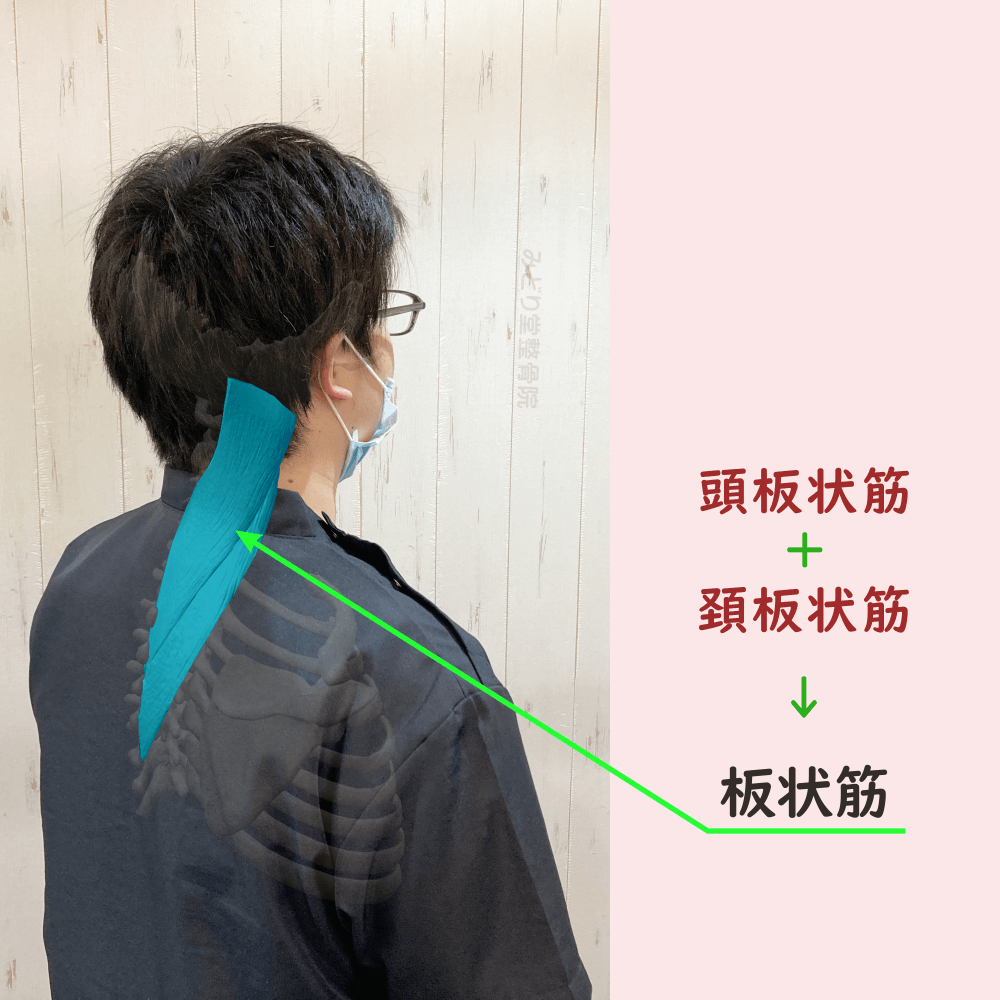

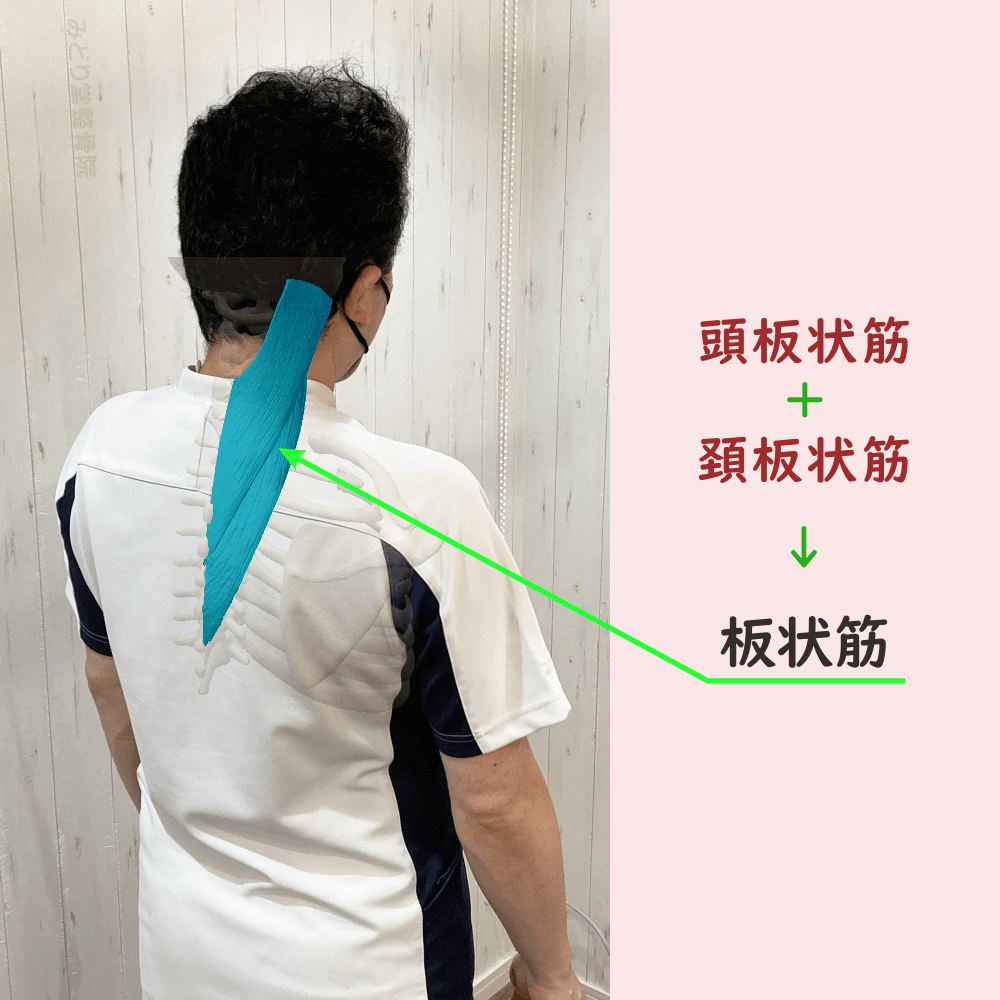

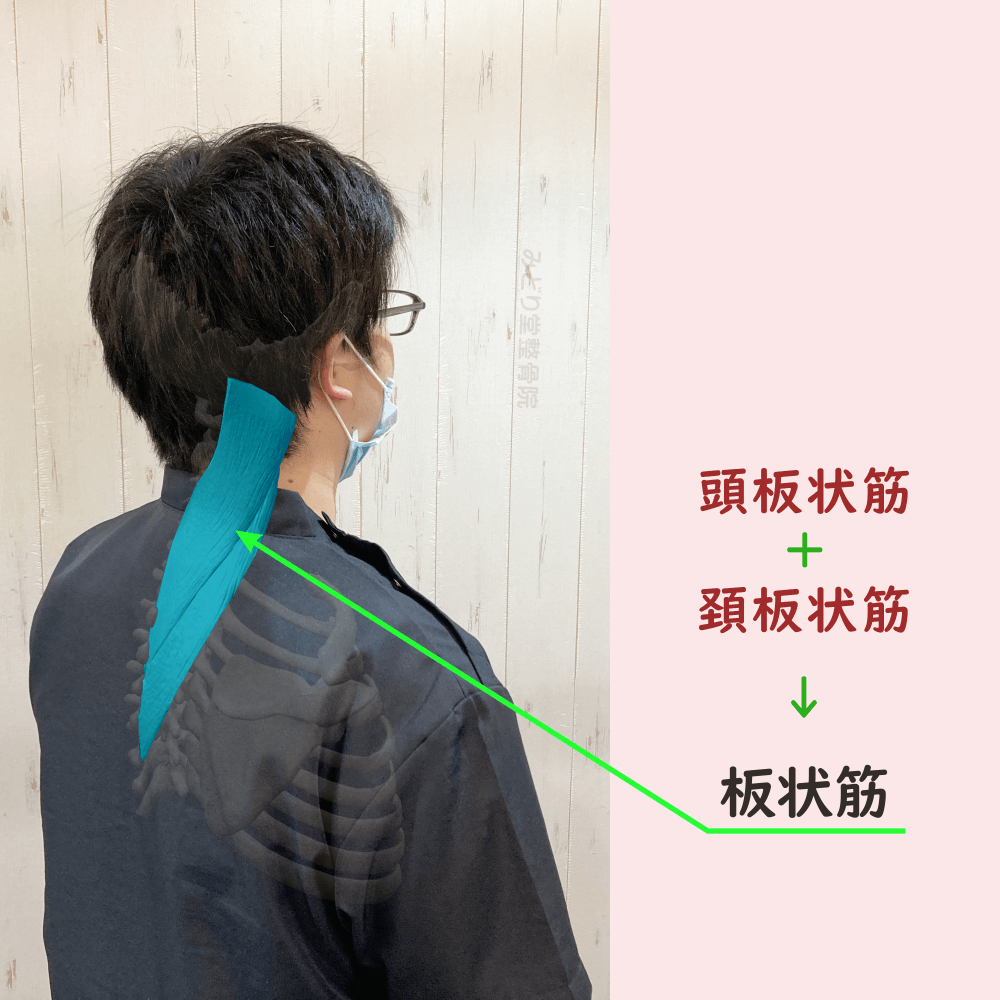

第5位 板状筋(ばんじょうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「『ママ見てー!』の声に振り向く首うしろの筋肉」 第5位は、首の後ろにある板状筋(ばんじょうきん)です! この筋肉は、頭板状筋(とうばんじょうきん)と頚板状筋(けいばんじょうきん)という2つに分かれていて、首から背中の上部にかけて広がっています。 この板状筋、子育て(0歳児編)では4位、子育て(1〜2歳児編)では5位、そして今回の子育て(3〜5歳児編)でも5位。 3〜5歳の子どもたちは、とにかく動きが活発! また、タブレットやスマホで動画を一緒に見るときに、子どもの姿勢に合わせて首を傾けたり、車のチャイルドシートに座る子を後部座席からのぞき込んだりと、「ちょっとねじった姿勢」も多め。 そんな日々が続くと「首の後ろが張ってる気がする」「振り向くときに重い感じがある」といったサインが出てくるかもしれません。 首まわりはデリケートな場所なので、無理は禁物。 |

|

🔍 ここから先は、ディープで、マニアックな筋肉解説コーナーに突入します。 「えっ、まだ続くの?」「でもちょっと気になる…」というあなた、ようこそ筋肉の世界へ。 「いや、もう筋肉はお腹いっぱい!」という方は、下のリンクからメニューに戻れますのでご安心を。 それでは、筋肉ワールド、いざディープエリアへ――! |

|  |  |

|

|

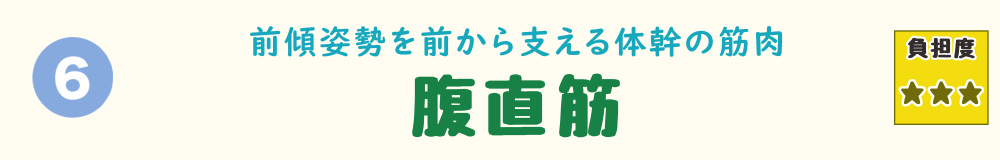

第6位 腹直筋(ふくちょくきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「転ばないように踏んばる体幹の筋肉」 第6位は、お腹の前側にある筋肉、腹直筋(ふくちょくきん)です! でも実際には、この腹直筋だけじゃなくて、腹斜筋(ふくしゃきん)や腹横筋(ふくおうきん)など、いろんな筋肉を合わせた“腹筋群”全体が、子育て中の親をしっかりサポートしてくれてるんです。 3〜5歳になると、子どもってほんとによく動く! とくに、お腹にグッと力を入れて「腹圧(ふくあつ)」を高めることで、内側から体をしっかり支えてくれるんです。 たとえば、重たい荷物を持つときに、思わず息を止めてお腹に力を入れた経験、ありませんか? あれも腹圧を使って、体を守っている動きなんですよ。 「なんだか最近、腰が重いな…」「反り腰っぽくなってるかも…」 上体をゆらすだけの軽めの体幹運動や、深呼吸をしながらのやさしいストレッチをしてみるのもおすすめです。 |

|

|

第7位 腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「追いかけっこに全力ダッシュ!股関節のつけ根がヘトヘト」 股関節のつけ根にあるインナーマッスル、腸腰筋(ちょうようきん)が第7位! この筋肉は、腸骨筋(ちょうこつきん)・大腰筋(だいようきん)・小腰筋(しょうようきん)の3つからなる深層の筋肉で、腰のあたりから太ももの骨に向かって斜めに走っています。 主な働きは、太ももを持ち上げる動き(股関節の屈曲)を生み出すことにあります。 3〜5歳になると、子どもたちは歩くだけじゃ物足りなくなってきて、どこでもすぐにダッシュ! また、砂場遊びや外遊びでしゃがんだり立ち上がったり、子どもと一緒にしゃがみこんで細かい作業をしたり… そんな日常動作の中にも太ももを持ち上げる動きが多く、そのたびに腸腰筋が出番となります。 夕方になると「股関節のつけ根がピリピリする」「足が上がりにくくなる」といった感覚があったら、それは腸腰筋からの疲労サインかも。 そんなときは、立ったまま足を前後にゆっくりスイングして股関節まわりをゆるめたり、片膝立ちの姿勢で軽くストレッチをしてみるのがおすすめです。 腸腰筋は、インナーマッスルだからこそ疲れに気づきにくく、ケアも後回しになりがち。 |

|

|

第8位 ハムストリングス(はむすとりんぐす) ≪負担度:★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「しゃがむ・走る・かがむ!太もも裏がフル回転」 第8位は、太ももの裏側にある筋肉群、ハムストリングス! この筋肉たちは、膝を曲げたり、足を後ろに引いたりする動きの担当。 ただ、主役っていうよりは“縁の下の力持ち”タイプ。たとえば立ち上がるときや段差を上るときは、大腿四頭筋がグッと押す役で、その反対側でハムストリングスが引き役になって動きを安定させてくれます。 3〜5歳の子と一緒にいると、地面にしゃがんで遊んだり、追いかけっこで走ったり、下半身を使う動きがとにかく多いですよね。 前かがみや中腰で長く構えていると、ハムストリングスはジワ〜っと疲れをためていきます。 「太もも裏が重だるい」「膝の裏がつっぱる」「立ち上がるときに力が入りにくい」なんて感じたら、ハムストリングスが「もうちょっと休ませて!」って言ってるサイン。 |

|

|

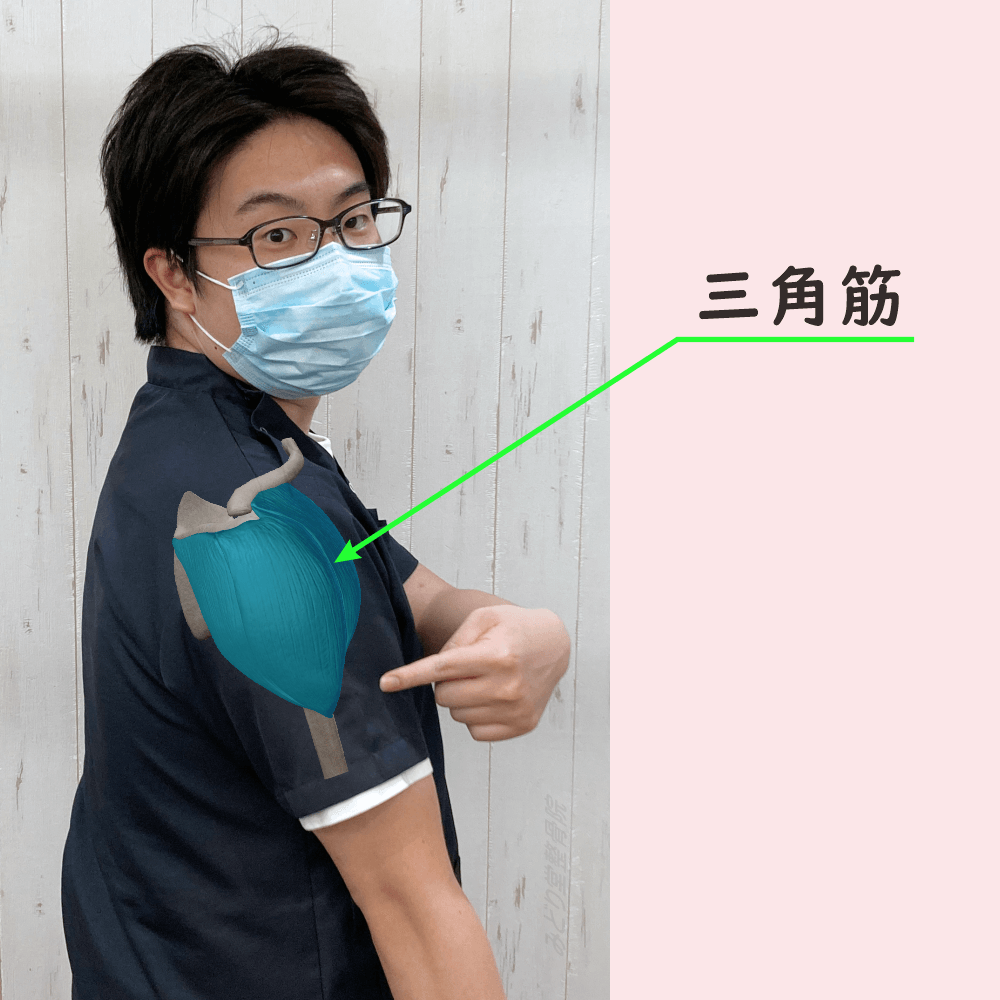

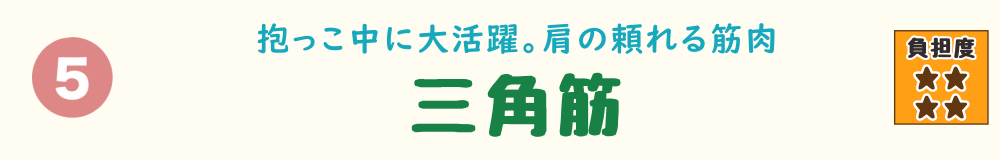

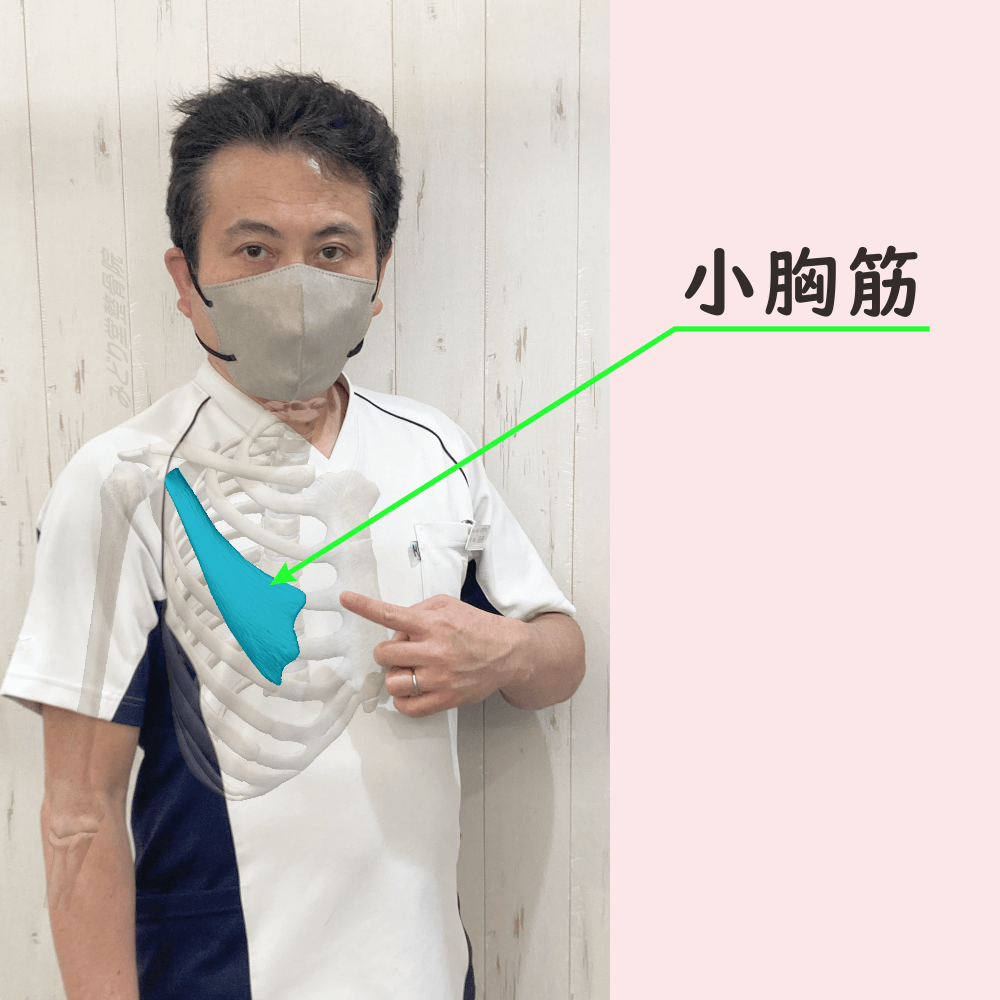

第9位 三角筋(さんかくきん) ≪負担度:★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「子どもを持ち上げる肩の筋肉」 第9位は、腕のつけ根にドンっとついている大きな筋肉、三角筋! 3〜5歳になると、子どもの「やってみたい!」が一気に増えてきますよね。 しかも三角筋って、自分の腕の重さ+子どもの体重+予測不能な子どもの動き+長時間の肩の緊張…と、いろんな負荷がいっぺんに乗っかる場所。そりゃあ疲れもたまりやすいですよね。 さらに、絵本を読むときに片腕で子どもを抱えたまま姿勢をキープしたり、寝かしつけで片手をずっと差し伸べたまま動けなかったり…“じーっと使い続ける”系の負担も多めです。 「肩がパンパンに張ってる」「腕が上がりにくい」「なんとなく肩が重い」 三角筋は、日々の親子のふれあいを“支える”だけじゃなくて、“抱きとめる”“持ち上げる”“包みこむ”**といった温かい動作のど真ん中にいる筋肉です。 |

|

|

第10位 中殿筋(ちゅうでんきん) ≪負担度:★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「縁の下の力持ち。体を支えるお尻の筋肉」 第10位は、お尻の側面にある筋肉、中殿筋(ちゅうでんきん)です! 特に、体重を左右どちらかにかけるときに、骨盤がグラグラしないように支えてくれる“バランス調整役”として大活躍。 3〜5歳の子どもは、走ったり急に方向を変えたり、ケンケンしたり横にステップしたりと、とにかく動きが多彩! さらに、子どもを横から抱き上げたり、片足に体重をかけて踏ん張ったり、しゃがんで靴を履かせたり… 片足に重心をかけるクセがある方は、知らないうちにこの筋肉をかなり使いすぎているかも。 「立っているだけで腰がだるい」「片足に体重をかけるとお尻がつっぱる」「足を横に開くと張りを感じる」 目立たないけれど、体の安定感をしっかり支える“縁の下の力持ち”の中殿筋。 |

|

| 🥷ここまで読破された皆さま、真の“筋肉使い”認定です。 この知識、負荷レベル冒険級の「日常」にもきっと通用するはず。 どうか無理せず、安全第一で、負担の多い「日常」を生き延びてください! |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-03 (日)

|

|

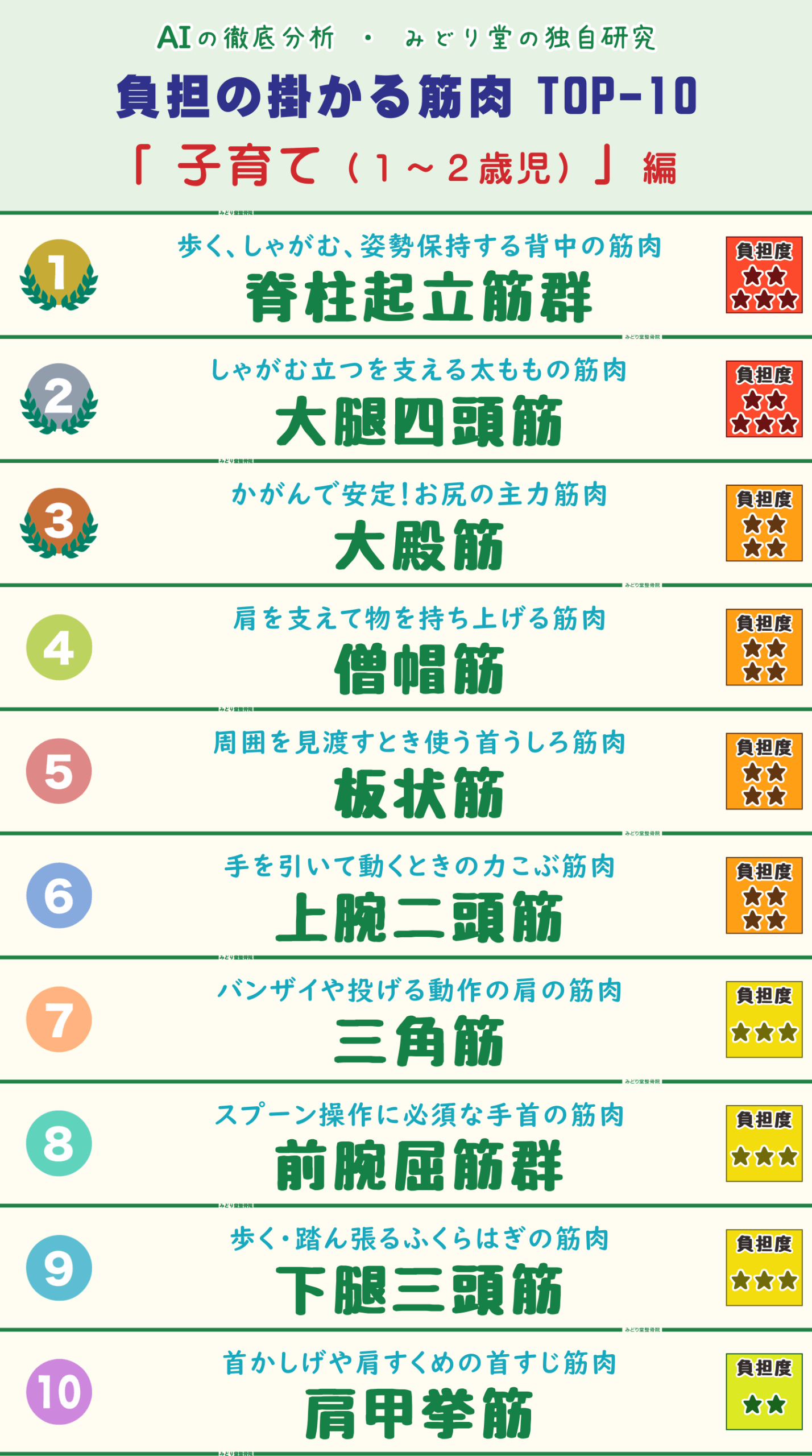

| 子どもが止まらないから、こっちも止まれない! とくに1〜2歳児の育児は、“じっとしていない”から体もずっと休まらない! なかでも、肩・腕・背中・腰・ふくらはぎといった筋肉たちは、抱っこしたり、しゃがんだり、サッと手を差し出したり―― その結果、「腰がつらい…」「腕がパンパン…」「ふくらはぎが張ってる気がする…」といった、不調や違和感がじわじわ現れてくることも。 今回は、みどり堂整骨院の視点とAI解析をもとに、1〜2歳児の育児でとくに負担がかかりやすい筋肉TOP10をランキング形式でご紹介します! 「ただの疲れ」で済ませずに、体からのサインに目を向けてみませんか? |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 育児スタイルや体格、道具の使用状況などにより、筋肉への負担は個人差があります。 あくまでセルフケアや体の気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は専門家へご相談を。 |

|

|

| STEP-1 : 四つん這いになる 両手・両ひざを床について、四つん這いの姿勢になります。 腕と太ももが床に対して垂直になるように意識しましょう。 目線は下に向けて、首や肩の力を抜きます。

|

|

| STEP-2 : 背中を丸める ゆっくりと息を吐きながら、背中を丸めていきます。 おへそをのぞき込むようにして、背骨をやさしく引き上げるイメージです。 や腰に力が入りすぎないように注意してください。

|

|

| STEP-3 : 背中を反らせる 今度は息を吸いながら、背中を反らせていきます。 お腹を少し床のほうへ下げるようにして、胸を開きましょう。 目線は前方、または少し上を見るくらいがちょうどよい位置です。

呼吸に合わせて、②と③の動きを3〜5回ほどゆっくり繰り返します。 背中や腰まわりのこわばりがやわらぎ、育児中の疲れのリセットにもつながります。

|

| ※ 注意事項 無理をせず、ご自身のからだに合ったペースで行いましょう。 |

|

|

| STEP-1 : ひざを曲げて横向きに寝る 股関節とひざを軽く曲げて、横向きに寝ます。 リラックスできる姿勢でOKです。 下になっている腕は枕代わりにしてもよいでしょう。 このストレッチは、添い寝の時間などにベッドの上でも行いやすいのがポイントです。

|

|

STEP-2 : 足首を持つ 上側の手(右手)で、同じ側の足首(右足首)を持ちます。 太ももの前側が伸びるような感覚を意識しましょう。 手が届きにくい場合は、無理をせずタオルなどを使ってサポートしても構いません。

|

|

STEP-3 : ひざを後ろへ引く 足首を持ったまま、ひざをやさしく後方へ引いていきます。 太ももの前側(大腿四頭筋)がじんわりと伸びるのを感じながら、呼吸を止めずに自然に続けましょう。 左右それぞれ10〜15秒を目安に、ゆっくり伸ばしてみてください。

※ 注意事項 ストレッチ中に痛みや違和感を感じた場合は、無理をせず中止してくださいね。 |

|

| ちょこっとアドバイス 1〜2歳児の子育ては、体力勝負の日々。

● 「動く育児」には、“親のリセット時間”をちょこっとプラス 1〜2歳児の子育ては、とにかく“つかまえる・抱き上げる・追いかける”の連続。

● お昼寝タイムは“体の充電時間”に 子どもがぐっすりお昼寝してくれると、つい「今のうちに…」と、たまった家事を一気に片づけたくなりますよね。

● 無意識の“かばい動作”、体に負担が偏っているかも 子どもを片腕で抱っこし続けたり、利き手ばかりで作業したり…。

● 「なんとなくの不調」は、体からの小さなサイン 「腕がだるい」「腰が重い」「足がつりそう」…そんな“なんとなく不調”を放っておくと、

1〜2歳児との生活は、動きも増えて目が離せない毎日。 |

|

🔍 ここから先は、筋肉に関するちょっと専門的(マニアック)な解説になります。 「ちょっと難しいかも…」と感じた方は、以下のリンクからメニューページへお戻りいただけます。 |

|  |  |

|

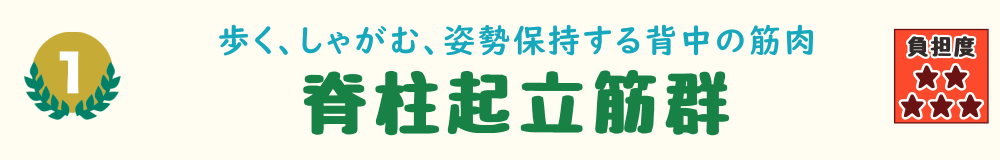

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)の解析技術を活用して「1〜2歳児の育児中にかかる身体への負担」を理論的に算出したものです。 歩き始めた子どもを支えたり、しゃがんだり、抱き上げたりといった、1〜2歳ならではの育児動作における筋肉の使用状況を総合的に評価しています。ただし、育児のスタイルには個人差があり、子どもの成長度合いや体格、保護者の体型・姿勢・体力、育児にかける時間、日常の動作パターン、使用する補助アイテム(抱っこひも・ベビーカー・補助イスなど)の有無によっても、実際の負担のかかり方には大きな違いが出てきます。このランキングは、あくまでご自身の体を見つめるきっかけや、セルフケアの参考としてご活用ください。 日々の感覚や体調に合わせて、無理のない範囲でケアを行うことをおすすめします。なお、掲載している順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定に基づくものではありません。 筋肉のこり・痛み・しびれなど、不調を感じた際は我慢せず、なるべく早めに専門家へご相談ください。 |

|

|

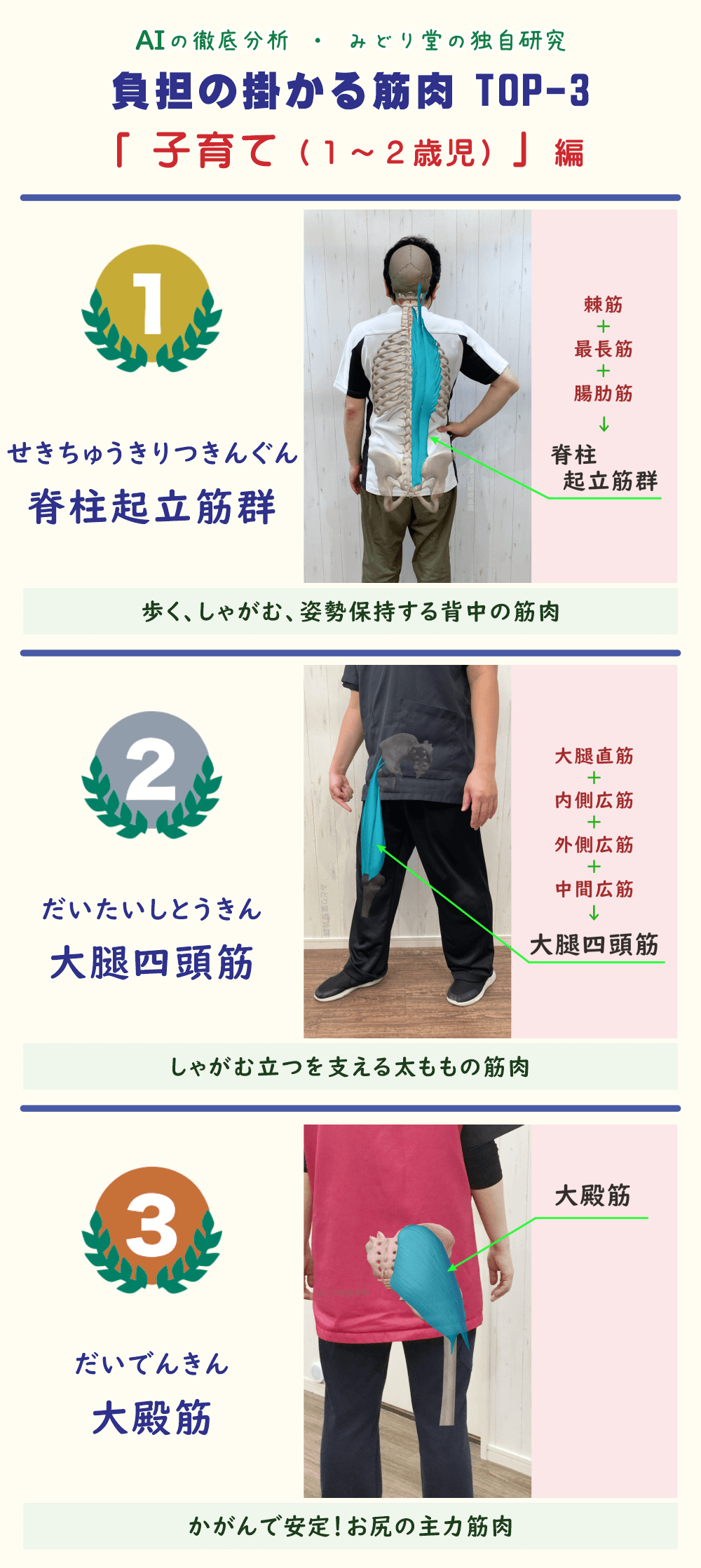

第1位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「追いかけて、抱き上げて…フル稼働!」 1〜2歳児との毎日は、まさに体力勝負。 そんなフル稼働の育児で、最も負担がかかりやすい筋肉ランキング第1位は… この脊柱起立筋群、実は「棘筋(きょくきん)」「最長筋(さいちょうきん)」「腸肋筋(ちょうろくきん)」という3つの筋肉からできています。 立つ・歩く・しゃがむ・体をひねるなど、あらゆる動作で大活躍する筋肉ですが、1〜2歳児の育児では、とくに中腰姿勢での抱き上げや追いかけ動作の連続によって、大きな負担がかかりやすくなっています。 さらに、子どもの成長にともなって体重も増えるため、「最近、抱き上げたときに背中や腰にズシッとくる…」「前より疲れやすくなった気がする…」そんな変化を感じている方も多いかもしれません。 この筋肉が疲れて硬くなると、姿勢が崩れやすくなったり、腰のだるさや痛みにもつながりやすくなってしまいます。 育児に全力な体こそ、いたわりながら、上手に使っていきましょう! |

|

|

第2位 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「立つたびしゃがむたび、支えています!」 第2位は…太ももの前側にどーんと広がる【大腿四頭筋(だいたいしとうきん)】! この筋肉、じつは人間の体の中でもっとも大きな筋肉なんです。 これらの筋肉が協力して行っているのが、「しゃがむ」「立ち上がる」「歩く」「走る」「階段をのぼる」といった、下半身の大きな動きのほとんど。 1〜2歳の子どもって、本当に目が離せませんよね。 大腿四頭筋に疲れがたまってくると、「なんとなく足が重い…」「立ち上がるときにどこかにつかまりたい…」「ひざの上やまわりに違和感がある…」そんな変化がじわじわ出てくることも。 「今日はよく動いたなあ」「今日はちょっとしゃがむ回数が多かったかも」と感じた日は、ほんの少し脚のケアをしてあげるのがおすすめです。 毎日の小さな積み重ねが、体の軽さや調子のよさにつながっていきますよ。 育児は本当に体力勝負。 でも、少し意識して自分の体もいたわってあげることで、「がんばりすぎない育児」に近づけるかもしれませんね。 |

|

|

第3位 大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「しゃがむ・持ち上げる・立ち上がる、全部お尻ががんばってる!」 第3位にランクインしたのは、言わずと知れたお尻の代表筋肉、大殿筋(だいでんきん)です! その主な働きは、股関節を伸ばす動きと骨盤の安定化。つまり、立ち上がる、歩く、階段を上る、走る…といった、下半身を動かすための基本動作に深く関わっています。 さて、1〜2歳のお子さんとの生活ではどうでしょう? そんな時、親としては素早くしゃがんで手を伸ばしたり、サッと抱き上げたり、何度も立ったり座ったりのくり返しになりますよね。 しかも1〜2歳になると、赤ちゃんの頃よりも体重が増えている分、一回の“だっこ”にかかる負荷も大きくなってきています。 これが続くと、お尻まわりがズーンと重く感じたり、腰や太もも裏にかけてだるさが出てくることも。 最近、「立ち上がるときに“よいしょ”って言っちゃうなぁ…」「お尻の奥がなんかだるい…」なんて感覚がある方、それは大殿筋からの“おつかれサイン”かもしれません。 動きが多くて、先が読めない1〜2歳児との毎日。 |

|

|

第4位 僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「毎日の“だっこ“の累積!?」 第4位にランクインしたのは、肩こりの代表選手、僧帽筋(そうぼうきん)! 0歳児の頃は「長時間の抱っこ」が中心でしたが、1〜2歳になると少し状況が変わってきます。 「抱っこ〜!」と突然せがまれる。 こういったとっさの抱き上げや、片手で持ち上げる動作で、僧帽筋にはギュッと強い力が加わります。 また、子どもと手をつないで歩くとき、ちょうど中腰になるくらいの中途半端な高さで腕をキープすること、多くないですか? さらに僧帽筋は、ストレスや疲れがたまってくると、知らず知らずのうちに緊張しやすい筋肉でもあります。 「最近、肩こりがひどくなった気がする」「頭が重くてぼーっとする」なんて感じているなら、それは僧帽筋からのサインかもしれません。 育児はどうしても「がんばらなきゃ!」の連続。無意識のうちに肩や首まわりに力が入り続けていることも少なくありません。 僧帽筋は、子どもを支えるたびに、毎日すごくがんばってくれている筋肉。 |

|

|

第5位 板状筋(ばんじょうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「動き回る子を目で追うだけで、首がパンパンに!」 第5位にランクインしたのは、首の後ろ側にある「板状筋(ばんじょうきん)」です! 板状筋は、「頭板状筋(とうばんじょうきん)」と「頸板状筋(けいばんじょうきん)」の2つからなる筋肉で、首のうしろから背中の上のほうにかけて付いています。 この筋肉の役割は、ボーリングの玉と同じくらいの重さ(約5kg)もある頭部を支えながら、首を反らせたり、傾けたり、回したりすること。 1〜2歳の子どもって、ほんとうに元気いっぱい。 しかも、姿勢はいつも安定しているとは限りませんよね。 たとえば、「背後から子どもの声がしてパッと振り向く」「棚からおむつを取るために上を向く」…そんな何気ない動作でも、板状筋はしっかり働いています。 そんな日々が積み重なると、「首の後ろがつっぱる」「首がしんどい」「上を向くと痛い」といった不調につながりやすくなります。 首って、普段あまり意識されにくい場所ですが、じつは毎日フル稼働しているんです。 だからこそ、たまには深呼吸して首まわりの力をふっと抜いてあげてくださいね。 |

|

| 🔍「子育て(1~2歳児)」編の筋肉ランキングTOP5、ここまで読破されたあなたに拍手! さて、ここからは“知る人ぞ知る”筋肉たちの舞台へ。 「もっと深く知りたい」「隠れた筋肉の努力を感じたい」そんなあなたにぴったりのコーナーです。 「いやいや、もう十分!」という方は、下のリンクからメニューに戻れますのでご安心を。 それでは、筋肉の深層へ、いざ出発! |

|  |  |

|

|

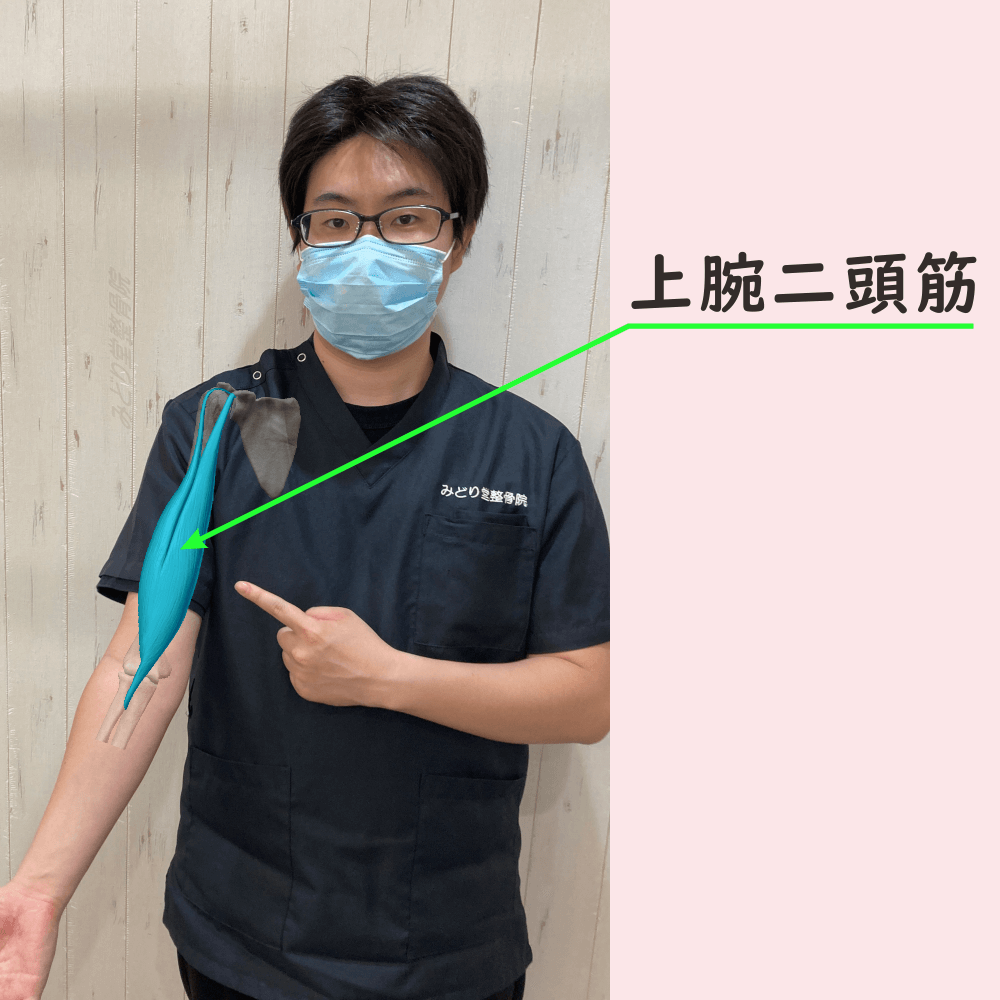

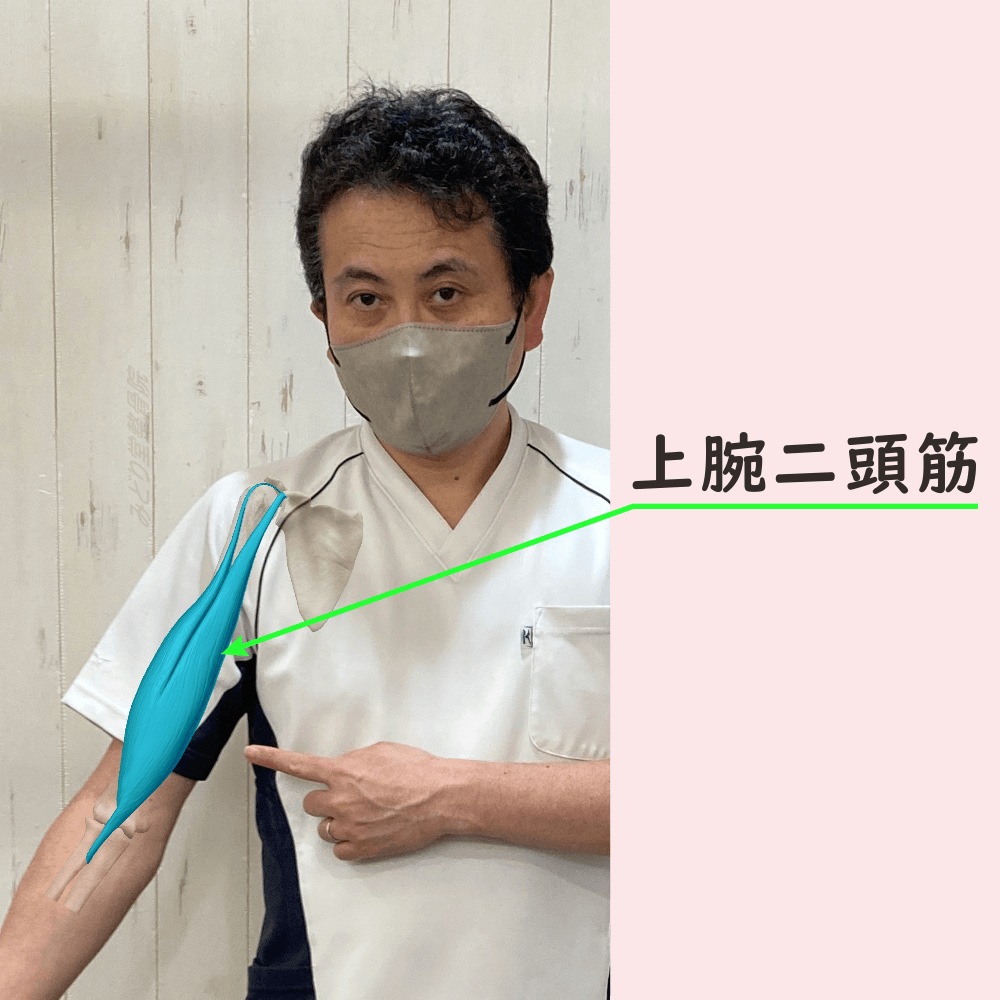

第6位 上腕二頭筋(じょうわんにとうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「支える・持ち上げる…腕がずっとフル稼働!」 第6位は、力こぶでおなじみの筋肉、上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)です! ひじを曲げる動作や、手のひらを上に返す(回外)動きで活躍してくれる、“持ち上げ動作の主役”ともいえる存在です。 「手つなご〜」「こっち来て〜」と甘えてきたかと思えば、公園では思いきり走り出す。 そう、上腕二頭筋は、気づかないうちに毎日フル稼働している筋肉なんです。 1〜2歳児は、自分で歩けるようになってきたとはいえ、まだまだ動きは不安定。 子どもを守るために、反射的に動いてくれる上腕二頭筋。 「最近なんだか腕がだるいな…」「ひじのあたりがジンジンする…」 そのがんばりに、ほんの少しでも気づいてあげてください。 |

|

|

第7位 三角筋(さんかくきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「抱っこするたびに、コツコツとがんばってます」 第7位は、肩まわりの動きに欠かせない筋肉、三角筋(さんかくきん)です! 三角筋は、肩の関節を包むように広がっていて、前部・中部・後部という3つのパートに分かれています。 1〜2歳児の育児では、「腕を上げる」動きって、想像以上に多いんです。 さらに、子どもに服を着せるとき、食事を手伝うとき、抱っこをせがまれてひょいっと持ち上げるとき…。 しかもこの時期、子どもの体重もどんどん増えていくので、一回の抱っこがだんだん重労働になってくるんですよね。 三角筋が疲れてくると、肩のだるさや重さを感じたり、腕を上げにくくなったり、服の脱ぎ着がつらくなったりすることもあります。 また、三角筋は「肩関節の安定」にも大きく関わっている筋肉です。 だからこそ、ちょっとでも「肩がつらいな…」と感じたら、それは三角筋からの小さなSOSかもしれません。 少しの時間でも、腕を下ろして肩の力をふっと抜いてあげてください。 |

|

|

第8位 前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「固定姿勢が続き、前腕にじわりと負担」 第8位は、前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん)です! 代表的なもとして、橈側手根屈筋(とうそくしゅこんくっきん)、長母指屈筋(ちょうぼしくっきん)、浅指屈筋(せんしくっきん)、深指屈筋(しんしくっきん)長掌筋(ちょうしょうきん)尺側手根屈筋(しゃくそくしゅこんくっきん)など、前腕屈筋群に属します。 この前腕屈筋群、0歳児のときには第2位にランクインするほど大活躍していた筋肉。 たとえば、「子どもにごはんを食べさせる」「おむつを替える」「靴を履かせる」など。 そしてこうした“地味な使い方”こそ、あとからじわじわ効いてくるタイプの負担なんです。 ときどき、手をグーパーしたり、手首をくるくる回したりして、軽くリセットしてあげるだけでも違います。 |

|

|

第9位 下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「動き回る子に合わせて、親も動き回る」 第9位は、ふくらはぎにあるパワフルな筋肉、下腿三頭筋(かたいさんとうきん)です! 歩く、立つ、階段を上る、つま先立ちになる…そんな足首の動きに関わっていて、ふくらはぎのパワーを生み出してくれている大事な筋肉なんです。 1〜2歳の子って、自分で歩けるようになってくるとはいえ、まだまだフラフラしてて急にしゃがんだり、よろけたり、まっすぐ進んでくれなかったり…。 たとえば、「抱っこしながら階段をのぼる」「しゃがんだ状態から立ち上がる」「手をつないでゆっくり歩く」そんな何気ない動きのなかで、体がグラグラしないように支えたり、前に進む力を生み出したりしてくれているんです。 もちろん、ジャンプやダッシュみたいな瞬発系の動きは、3〜5歳くらいの子どもに比べたら少なめ。 「夕方になると足がだるい」「ふくらはぎがパンパンになってる」「寝てるときに足がつりそう…」 ふくらはぎって普段あまり意識しない場所だけど、立つ・歩くといった動きのたびにがんばってくれてる場所。 |

|

|

第10位 肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★≫ 子育て(1〜2歳児)での主な負担:「気づけば肩に力が入りっぱなし…」 第10位にランクインしたのは、首と肩甲骨をつないでいる筋肉、肩甲挙筋(けんこうきょきん)です。 肩甲挙筋は、首の骨(頸椎)から肩甲骨の内側上部に向かって斜めに走っている細長い筋肉で、主な働きは肩甲骨を引き上げること。つまり、いわゆる「肩をすくめる」動きや、「首を傾ける」「横を向く」といった動作にも関わってきます。 1〜2歳の育児中って、無意識のうちに肩に力が入りやすい動作がとにかく多いんです。 また、「おむつ替えや食事の介助でずっと首を下に向けている」「ベビーカーを押しながら前方を気にして首を少し傾けている」…こうした“静かに長く首を使う”動きも、じわじわ肩甲挙筋に負担をかけていきます。 この筋肉が疲れてくると、 しかもこの筋肉、ストレスや緊張の影響も受けやすいと言われています。 まずは、肩にぐっと力を入れながら、息を大きく吸い込みます。 |

|

| 🏅ここまで読み切った皆さまは、もう立派な「筋肉勇者」! 知識と共に筋肉愛も深まりましたね。 明日からは、ちょっとした動きにも冒険心とセルフケアを添えて。 引き続き、安全第一でお過ごしください! |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-02 (土)

|

|

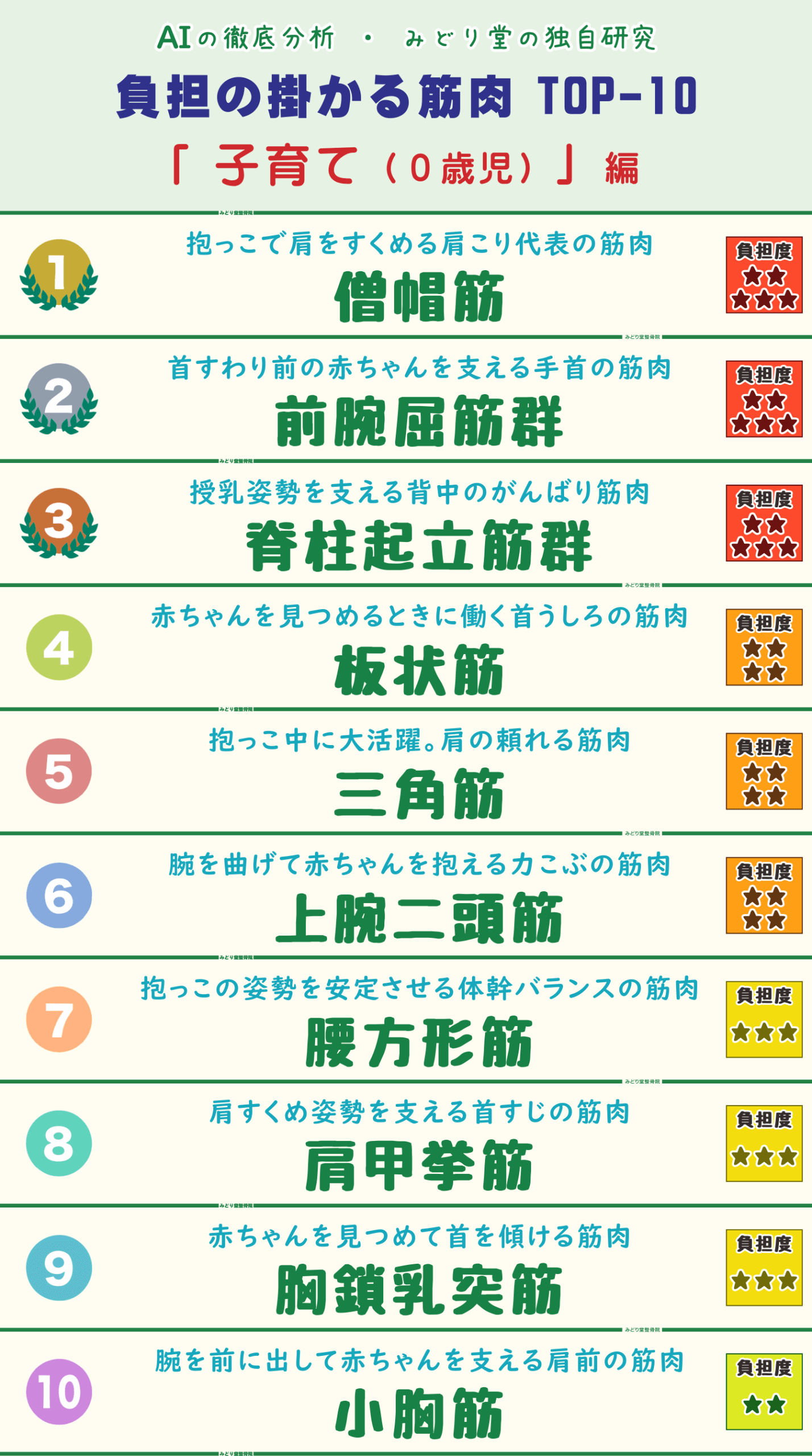

| 子育ては、全身負担!? とくに0歳児の育児は、見た目以上に“体がしんどい”! 赤ちゃんを抱っこしながら授乳したり、オムツを替えたり、あやしたり…。 中でも、首・肩・背中・腕まわりの筋肉たちは、 その結果、 そこで今回は、みどり堂整骨院による独自の視点とAI解析をもとに、 子育て中の「ただの肩こり」…と思って、放っておいて大丈夫ですか? |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 育児スタイルや体格、道具の使用状況などにより、筋肉への負担は個人差があります。 あくまでセルフケアや体の気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は専門家へご相談を。 |

|

|

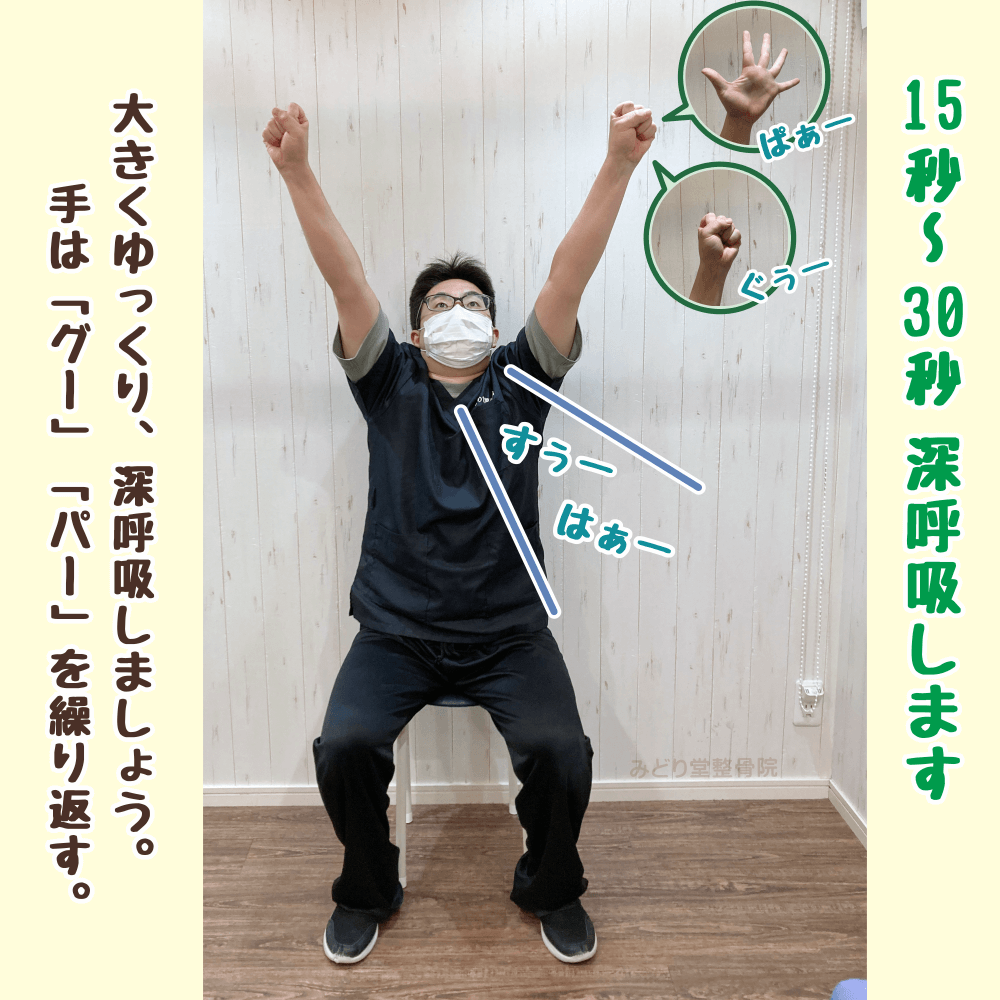

| STEP-1 椅子に浅く腰かけて、足は肩幅に。 背筋をすっと伸ばして、肩の力を抜きましょう。 ゆっくり呼吸して、準備OKです。

|

|

| STEP-2 あごを軽く上げて視線を上へ。 胸を開きながら、両手をぐーんと天井に伸ばします。 手のひらは思いきり「パー」にして、指をしっかり広げましょう。

|

|

| STEP-3 腕を伸ばしたまま、ゆっくり深呼吸をくり返します。 呼吸に合わせて、手のひらは「グー」「パー」とやさしく動かしましょう。 肩や首が緊張しないように、ふんわりリラックス。

|

| ※ 注意事項 無理をせず、ご自身のからだに合ったペースで行いましょう。 |

|

|

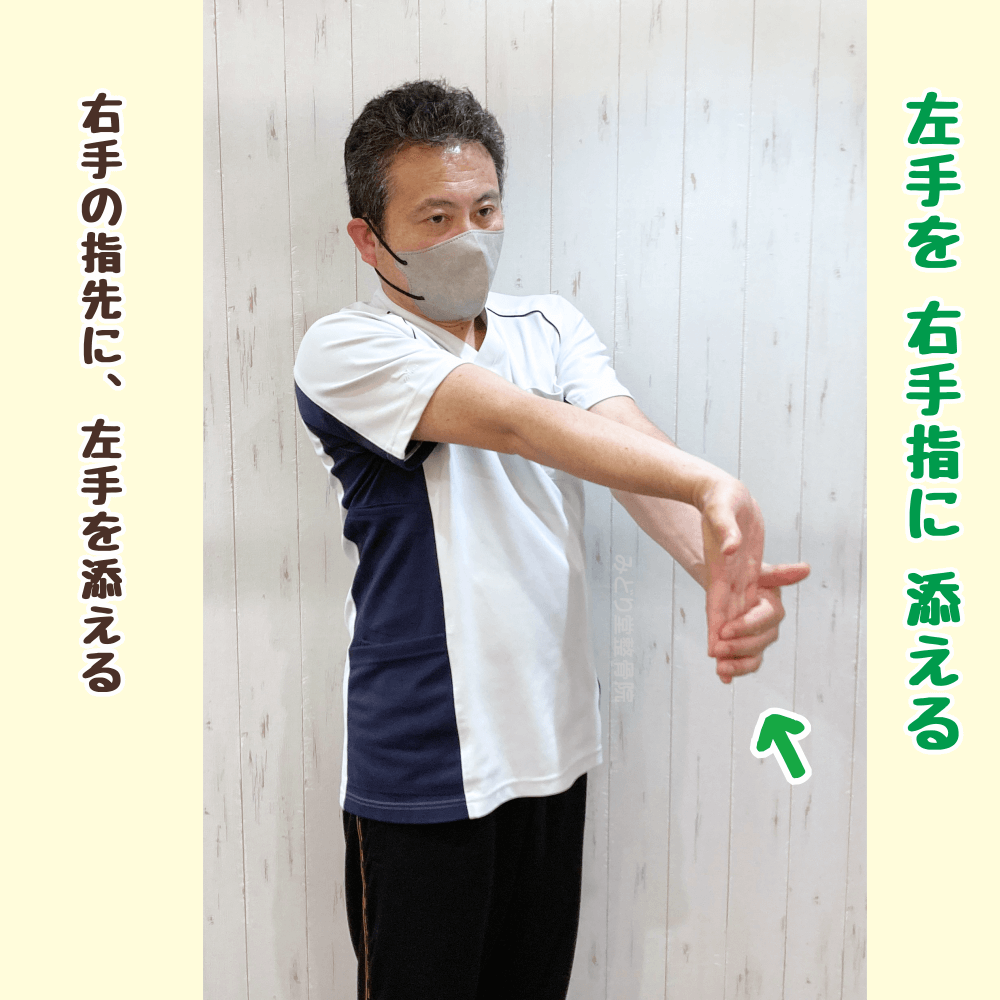

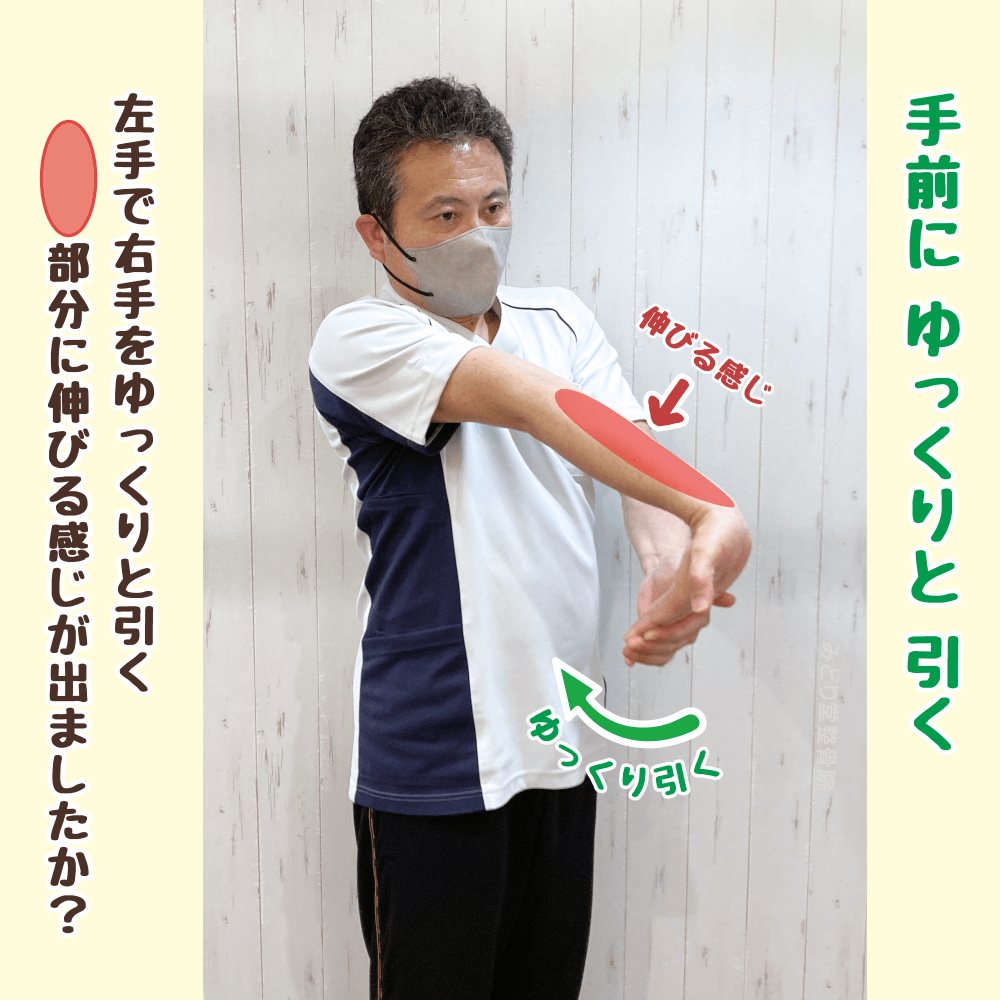

| STEP-1 右手を前に伸ばし、手のひらを上に向けます。 肩の力は抜いて、からだはリラックスしたままで大丈夫です。

|

|

STEP-2 左手の指先で、右手の指をそっと包みこむように添えます。 呼吸を止めずに、やさしく準備しましょう。

|

|

STEP-3 左手で右手の指をゆっくりと手前に引き、前腕の内側(手のひら側)が心地よく伸びるのを感じましょう。 無理のない範囲で、5〜10秒ほどキープします。

※ 注意事項 ストレッチは無理のない範囲で行いましょう。 |

|

| ちょこっとアドバイス 0歳児の育児って、本当に体力がいりますよね。 ● 「抱っこしたまま◯時間…」ちょっと見直してみましょう 授乳や抱っこって、長時間、同じ姿勢のままになりがち。 ● 前かがみ姿勢、ちょっと一息いれてみて 赤ちゃんのお世話では、どうしても前かがみになりやすいですよね。 ● 「なんとなくの不調」、それってがんばりすぎかも 「腕が上がりにくい」「首がガチガチ」「背中がつらい」… そんなサインが出てきたら、それは体からのSOSかもしれません。

0歳児との生活は、喜びも大変さも全力モード。 |

|

🔍 ここから先は、筋肉に関するちょっと専門的(マニアック)な解説になります。 「ちょっと難しいかも…」と感じた方は、以下のリンクからメニューページへお戻りいただけます。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)を活用して「0歳児の育児中にかかる身体への負担」を理論的に算出したものです。授乳・抱っこ・オムツ替え・寝かしつけなど、日常的に繰り返される育児動作における筋肉の使用状況を総合的に評価しています。 ただし、育児スタイルには大きな個人差があり、赤ちゃんの体格や成長度合い、保護者の姿勢や体型、育児にかける時間、使用している抱っこひもや授乳クッションの有無などによって、実際の負担のかかり方には違いが生じます。 このランキングは、あくまでセルフケアの参考としてご活用いただき、ご自身の体感や状態に合わせて、無理のないケアを心がけてください。 |

|

|

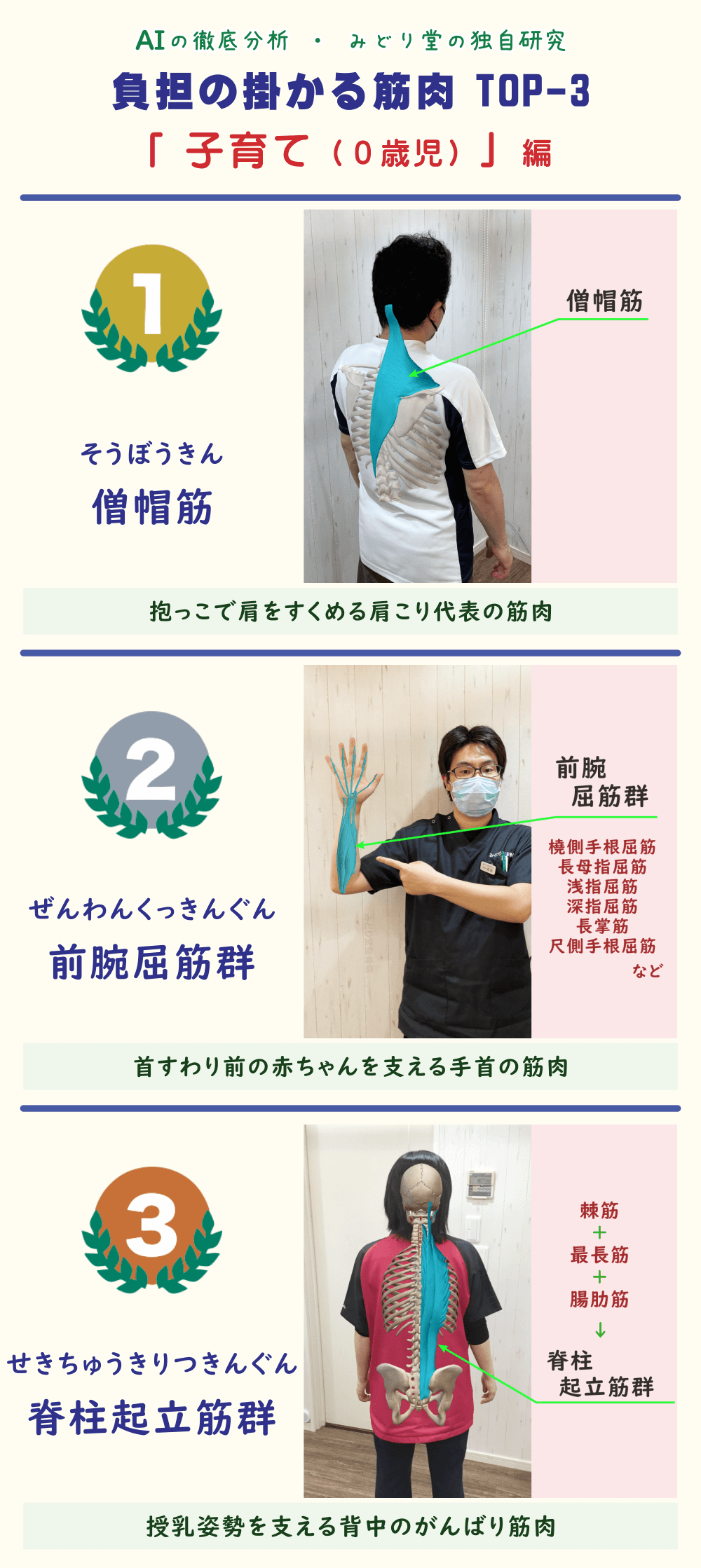

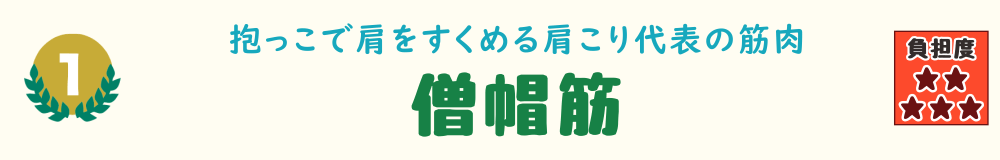

1位 僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「長時間の抱っこで、肩がバキバキに」 やっぱり来ました、堂々の第1位、「僧帽筋」! 0歳児の育児って、とにかくずーっと抱っこ。 さらに大変なのが、寝かしつけと夜泣き対応。 しかも、疲れてくるとどうしても猫背になりがちで、 そのうち、肩がずっしり重くなってきたり、首の付け根がじんわり痛んできたり。 この時期の育児は、「がんばるな」って言われても無理なくらい本当に大変。 |

|

|

第2位 前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「首がすわってない赤ちゃんの抱っこ」 第2位は、ちょっと地味だけど超がんばってる「前腕屈筋群」! 名前はあまり聞き慣れないかもしれませんが、手首を動かすときに使う筋肉の集まりです。肘の内側あたりから手首に向かって伸びていて、手首を曲げたり、指を握ったりするときに大活躍。 0歳児との暮らしでは、とにかくこの筋肉がフル稼働。 特に大きな負担がかかるのが「首がすわってない赤ちゃんの首を支えながらの抱っこ」。 それに加えて、哺乳瓶やおむつを持つとき、ベビーベッドの柵を上げ下げするとき、赤ちゃんの洋服のボタンを留めるとき…。 気がつくと「手首がジンジンする…」「指先がだるい…」「肘の内側がピリッと痛む…」なんてことも。 中でも、手首の“親指側”あたりがズキッと痛むようなら、「ドケルバン病(狭窄性腱鞘炎)」の可能性も。 この筋肉、育児の影の立役者といってもいい存在。 |

|

|

3位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「前かがみ&抱っこで、背部がバッキバキ!」 第3位は、腰まわりのガチガチ感の原因になりやすい筋肉! 負担の掛かる筋肉ランキングの常連「脊柱起立筋群」です! この筋肉、「棘筋(きょくきん)」「最長筋(さいちょうきん)」「腸肋筋(ちょうろくきん)」という3つの筋肉のグループ名で、背骨の左右に沿って、上は首(頸部)から、下はお尻のあたり(仙骨・尾骨)までズドーンと縦に長〜く伸びている筋肉たち。 そんな脊柱起立筋群、子育て中は常に大忙し! 0歳児の育児って、どうしてもこの“前かがみ”の姿勢が多くなりませんか? しかも、赤ちゃんはまだ首がすわっていないので、「ゆっくり・慎重に・そ〜っと」動かさないといけない。 さらに、夜泣きで深夜に何度も抱っこ→寝かしつけ… 腰の重だるさ・鈍痛・違和感…。 姿勢を支えてくれているこの筋肉たち、無理をさせすぎるとギックリ腰や慢性腰痛の原因にも。 |

|

|

第4位 板状筋(ばんじょうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「うつむき姿勢の蓄積」 第4位は、じわじわくる「首の奥のだるさ」に関係するこの筋肉、板状筋(ばんじょうきん)です! この筋肉、「頭板状筋(とうばんじょうきん)」「頚板状筋(けいばんじょうきん)」という2つの筋肉で構成されていて、2つをあわせて「板状筋」と呼んでいます。 そして、「うつむいた姿勢を支える役目」を担っている筋肉たちなんです。 この板状筋たちがこり固まってくると、 首の後ろがなんとな〜く重く感じてきたら、それは「板状筋、がんばりすぎてますよ〜」というサインかもしれません。 |

|

|

第5位 三角筋(さんかくきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「 “抱っこ筋”がず〜っとフル稼働」 第5位は、腕の動きの主役とも言える「三角筋(さんかくきん)」です! この筋肉は、「前部線維」「中部線維」「後部線維」という3つのエリアに分かれています。 0歳児の育児って、赤ちゃんの首がまだすわっていないぶん、体全体+頭までを支える必要があるんですよね。 授乳中や寝かしつけのときは、じっと腕を固定したまま、「なるべく動かさずに優しく」「ちょうどいい高さで支えてあげる」なんてこともよくあります。 さらに、「赤ちゃんをそ〜っと下ろす」なんてときは、 「肩の前側がピリピリする感じ」「腕がなんとなくだるい・重い」 抱っこ・持ち上げ・支える姿勢―― |

|

第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! |

|  |  |

|

|

第6位 上腕二頭筋(じょうわんにとうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「ずっと腕を曲げたままの“だっこ”で酷使!」 第6位は、“力こぶ”でおなじみの上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)です! 上腕(肩から肘まで)にある筋肉で、長頭と短頭という2つの頭をもつ筋肉。 この筋肉がとくにがんばるのが、そう、「抱っこ」のとき。 生後3〜4か月ごろに首がすわってくるまでは、赤ちゃんの首が不安定なので、腕を曲げたまま、しっかりと支える姿勢がどうしても多くなります。 さらに、赤ちゃんが日々成長して体重が増してくると、 日によっては、何十回と抱き上げて、何時間も腕を曲げっぱなしだった… そんな日が続くと、「なんか腕の前側がパンパンに張ってる…」「抱っこのあと、腕をまっすぐ伸ばすのがつらい…」それ、上腕二頭筋が悲鳴かもしれません。 「上腕二頭筋」見た目は“たくましい筋肉”かもしれませんが、0歳児育児ではとても繊細に、そして長時間にわたって働かされている、負担の掛かりやすい筋肉なのです。 |

|

|

第7位 腰方形筋(ようほうけいきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「“片側だっこ”の影の主役」 第7位は、腰まわりの支え役、腰方形筋(ようほうけいきん)です! この筋肉、あまり耳馴染みがないかもしれませんが、腰の奥深くで体幹を支える、とっても頼りになる存在。 この腰方形筋が活躍するのが、赤ちゃんを片腕で抱っこしているとき。 しかも、0歳児ってまだ首や体幹が不安定だから、ただ「乗せる」だけじゃなくて、体全体をしっかりホールドする必要がある。 また、授乳中の姿勢や、寝かしつけのときに体を少し傾けたまま固まっていたり、ベビーベッドや布団への“そ〜っと前屈み”動作なども、腰まわりの筋肉にとってはけっこうな緊張の連続なんです。 「なんか腰の奥がズ〜ンと重い…」「左右どっちかだけ疲れが強い気がする…」そんなときは、もしかしたらがんばりすぎた腰方形筋からのサインかもしれません。 育児中はついつい「左右差のある動き」が増えるもの。 |

|

|

第8位 肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「無意識に肩が上がる…“肩すくめ姿勢”」 第8位は、“肩こりの黒幕”的存在、肩甲挙筋(けんこうきょきん)です! この筋肉、名前のとおり「肩甲骨(けんこうこつ)」を「挙げる(持ち上げる)」という働きを持っていて、肩甲骨の内側上部から首の骨(頸椎)にかけてピンと走る、細くてスッとした筋肉です。 何をしている筋肉かというと、腕を動かすとき、特に“肩をすくめるような動き”でググッと働く筋肉なんです。 0歳児を抱っこしているときは、肩に自然と力が入り、無意識のうちに“肩が上がっている”状態になりがち。 さらに、授乳中や寝かしつけのときも、「前かがみの姿勢+肩をすくめ」ポジションが続きやすく、肩甲挙筋には“じわじわ地味にキツい負担”がかかり続けます。 そして厄介なのが、この筋肉がこり固まると、首すじから肩の内側にかけて“深〜いコリ感”や重だるさを引き起こしやすいこと。 「肩の内側がズーンと重い…」「首の根元がピキッと痛い…」といった症状が出る場合、 育児中は、“赤ちゃんに優しく・安定して抱きかかえる”という気づかいの連続。 |

|

|

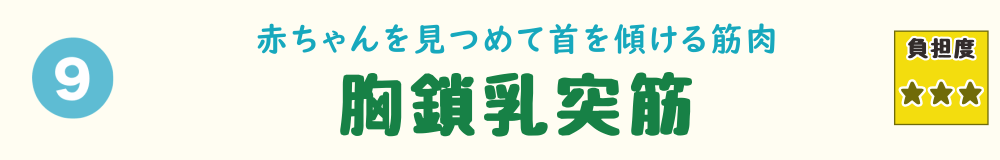

第9位 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「つい首を傾けて見つめちゃう…“視線の角度”」 第9位は、首の側面に斜めに走る、存在感のある筋肉、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)です! ちょっと長い名前ですが、それぞれ 左右に1本ずつあり、首をねじる・傾ける・やや前に倒すといった動きのときに活躍。 0歳児の育児では、授乳中や寝かしつけ、抱っこしながらのあやし中など、「片方にだけ首を傾けたままじっとしている」という姿勢になりやすく、これが胸鎖乳突筋にじわじわと負担をかけていきます。 さらにこの筋肉、ストレスや睡眠不足の影響を非常に受けやすいという特性もあります。 しかも、首まわりに張りを感じるだけでなく、耳の後ろやこめかみ付近に広がるような違和感や、頭痛に近い症状につながるケースも。 優しく赤ちゃんを見つめる“ママ・パパのまなざし”の裏側で、この筋肉ががんばってくれていること、ぜひ少しだけ意識してあげてくださいね。 |

|

|

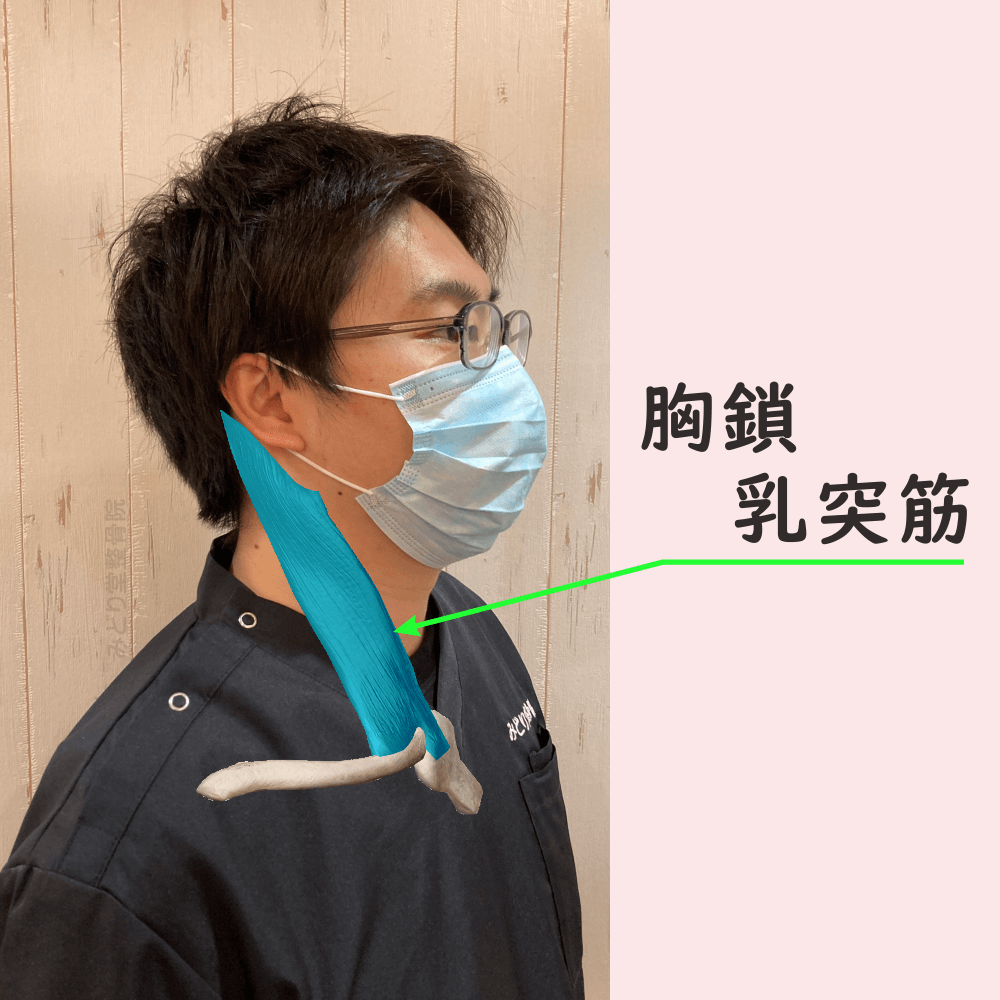

第10位 小胸筋(しょうきょうきん) ≪負担度:★★≫ 子育て(0歳児)での主な負担:「腕を前に出して支える姿勢」 第10位は、肩まわりの“控えめサポーター”、小胸筋(しょうきょうきん)です! この筋肉の役目は、ズバリ「肩甲骨を前下方向に引くこと」。 0歳児育児では、「赤ちゃんを前で抱きかかえる」「沐浴のときに両手で支える」「ベビーベッドから持ち上げる…」といった“腕を前に出して、さらに力を込める”動きが頻出。 このとき、肩の前側をぎゅっと引き寄せて、姿勢を支えているのが小胸筋。 また、小胸筋がこってくると、肩の前側にじんわり重さを感じたり、腕がなんとなく上がりにくくなったり、といった症状が出やすくなります。 さらに、小胸筋がかたくなりすぎると、まれに神経や血管を圧迫してしまい、腕や手のしびれ、重だるさを感じるケースもあります。 「なんか最近、抱っこしたあとの肩の前がだるい…」「手を前に出した姿勢のまま固まってたかも…」「ときどき手や腕にしびれを感じる時がある…」そんなときは、小胸筋が静かに疲労を訴えているサインかもしれません。 目立たないけれど、毎日の育児で“じわじわ”とがんばってくれている小胸筋。 |

|

😄最後まで読んでくださり、ありがとうございます。 |

![]()

|  |  |

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-01 (金)

- 個別ページへ

- 投稿日 2025-08-01 (金)

- 八王子・みどり堂整骨院

- » Archives