葉酸 オススメ食材

| 葉酸(ビタミンB9)が多く含まれる食材をご紹介いたします |

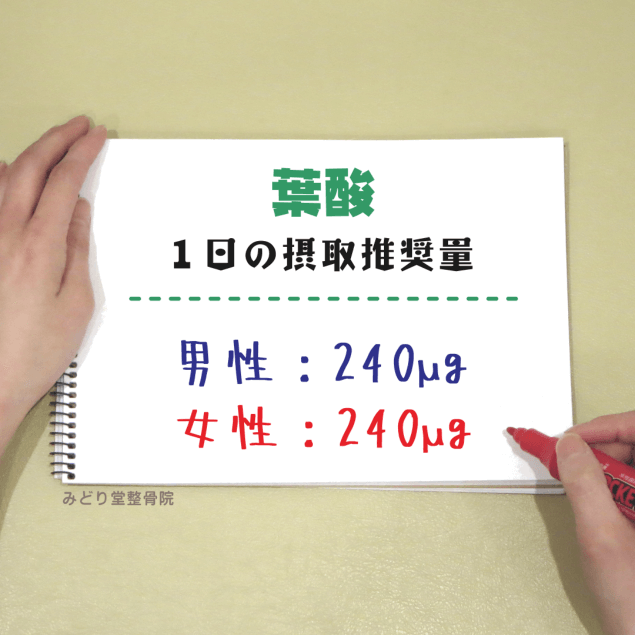

1日の摂取推奨量

|

| 一日の摂取推奨量は 男性240μg、女性240μg。(30~49歳の推奨量です) |

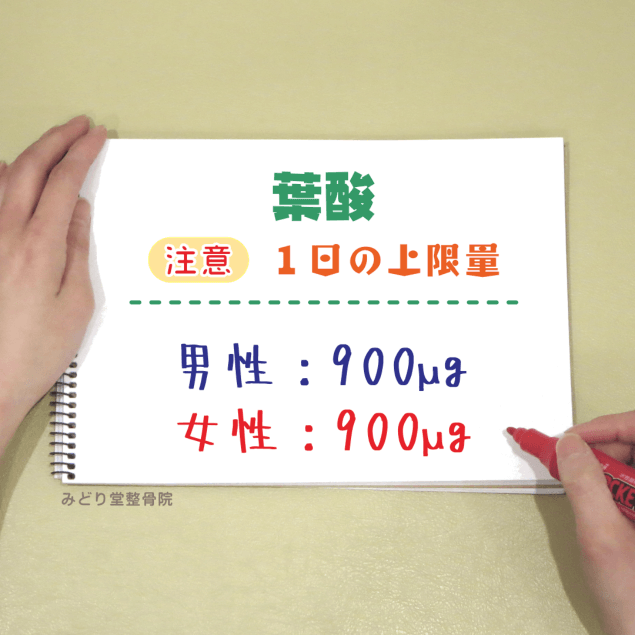

葉酸 摂取上限量

|

| 一日の摂取上限量は 男性900μg、女性900μg。(30~49歳の上限量です) |

葉酸が豊富な食材

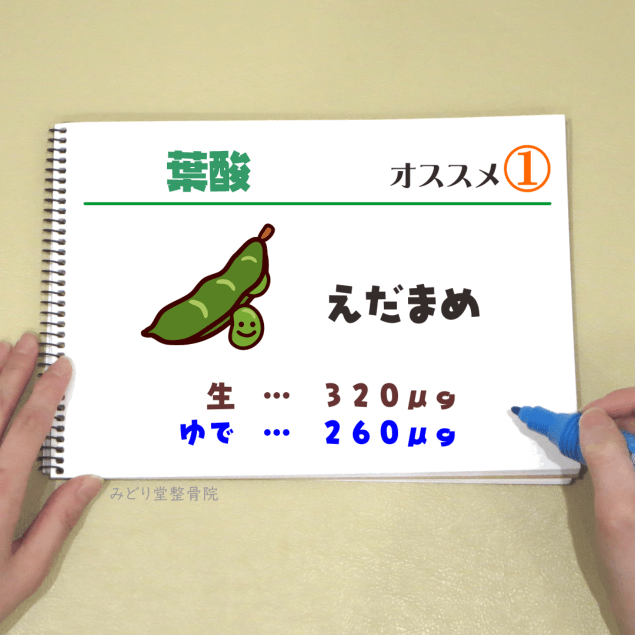

オススメ食材 1

| 枝豆 |

|

えだまめ(生) ・・・ 320μg えだまめ(ゆで) ・・・ 260μg (100g当たり)

枝豆(えだまめ・ゆで:約50g) 枝豆(さやあり)100g場合、食べることのできない「さや」は50g、食べられる豆の部分は50g。 茹でた枝豆50gに含まれる葉酸は130μg。(1日の摂取推奨量の54%程度)

農林水産省の農産物としての分類は、大豆は「豆類」、枝豆は「野菜類」に分類されていますが、枝豆と大豆は同じ植物。 緑色の未成熟状態で収穫した豆が「枝豆」。 成熟(完熟)した豆が「大豆」です。 参考データとして枝豆の葉酸含有量を「生」と「ゆで」記載しましたが、枝豆は生では食べられません。 生の枝豆には「サポニン」「レクチン」といった成分が多く含まれてます。 これらは腹痛や下痢、嘔吐などを引き起こす原因となります。 枝豆は十分な加熱してから食べるようにしましょう。 葉酸は水溶性ビタミンなので、茹でる事で流れ出してしまい減少してしまうのですが、それでも十分な葉酸の摂取が期待できる食材です。 |

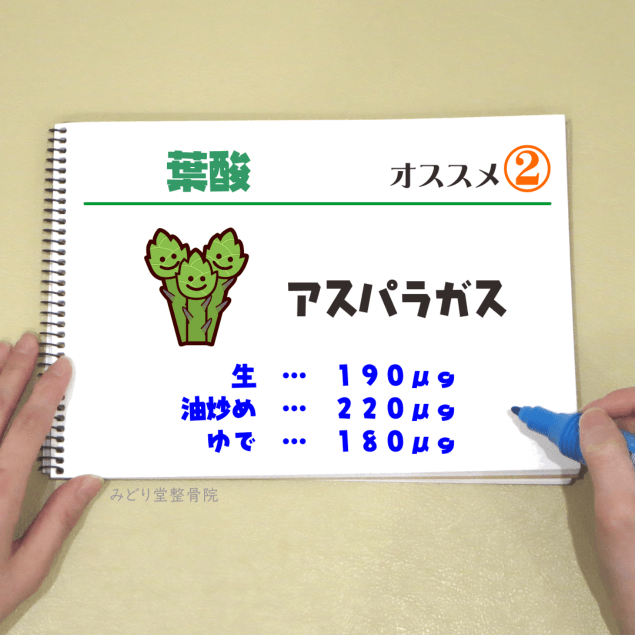

オススメ食材 2

| アスパラガス |

|

アスパラガス・生 ・・・ 190μg アスパラガス・油炒め ・・・ 220μg アスパラガス・ゆで ・・・ 180μg ホワイトアスパラ ・・・ 15μg (100g当たり)

アスパラガスのベーコン巻き(アスパラガス・油炒め:約60g) アスパラガスのベーコン巻き1人前に使用されるアスパラガスは約60g~70g。 油で炒めた60gのアスパラガスに含まれる葉酸の量は132.0μg。(1日の摂取推奨量の55%程度)

アスパラガスは、よほど鮮度の良いものであればサラダなどで生食も可能なのだそうですが「ゆで」「油炒め」が一般的。

~ホワイトアスパラガスについて~ グリーンアスパラとホワイトアスパラ、見た目はかなり違いますが同じ品種。 栽培方法に違いがあります。 ホワイトアスパラは芽が出てくる前に土を盛り太陽に当たらないようにして育てます。 太陽に当たらず葉緑素が作られないため真っ白。 ホワイトアスパラガスの葉酸の含有量には15μg/100g。 グリーンアスパラと比べかなり低め。 葉酸の摂取を目的とするのであればグリーンアスパラを選択しましょう。 |

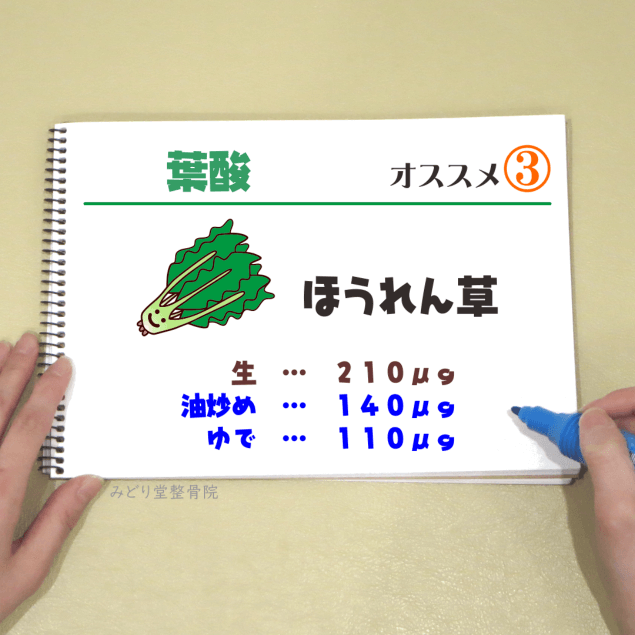

オススメ食材 3

| ほうれん草 |

|

ほうれん草・生 ・・・ 210μg ほうれん草・油炒め ・・・ 140μg ほうれん草・茹で ・・・ 110μg (100g当たり)

ほうれん草のお浸し(茹でほうれん草:約50g) ほうれん草のお浸し1人分のほうれん草は約50~80g。 茹でたほうれん草50gに含まれる葉酸は55.0μg。 (1日の摂取推奨量の22%程度)

葉酸の含有量では「油炒め」が、オススメに見えますが、注意も必要です。 普通のホウレンソウには「シュウ酸」が含まれており、多く摂取してしまうと「結石」の原因になるといわれています。 シュウ酸は水に溶けだす性質があるため、茹でたり水でさらすことでシュウ酸を減らす事ができます。 しかし、油炒めではシュウ酸を減らせません。 油炒めする前に下茹でする事をお勧めします。 生で食べたい場合や下茹でをしないで油炒めをする際には、シュウ酸の含有量の少ない「生食用ほうれん草」「サラダ用ほうれん草」を使用しましょう。 |

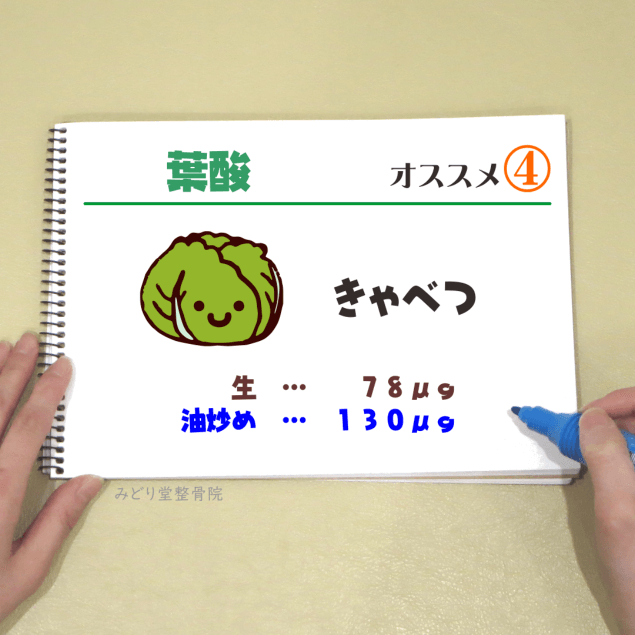

オススメ食材 4

| きゃべつ |

|

きゃべつ・ゆで ・・・ 48μg きゃべつ・生 ・・・ 78μg きゃべつ・油炒め ・・・ 130μg (100g当たり)

野菜炒め(油炒めのキャベツ:約90g) 野菜炒めに入っているきゃべつの量は約90~110g。 油炒めのキャベツ90gに含まれる葉酸は 117.0μg。(一日の摂取推奨量の約48%程度)

比較的摂取しやすい、オススメ食材。 生で食べるのも悪くないですが、過熱した方が量が減るので摂取しやすいです。 特にオススメなのは野菜炒めや回鍋肉など「油で炒める」調理法です。 生で食べるよりも油で調理したキャベツの方が葉酸は摂取しやすいです。 葉酸は水溶性のビタミンなので、茹でる調理だと生よりも含有量が減少します。 素材から流れ出てしまったビタミンも一緒に摂取できる「スープ」などの調理方法がおすすめです。 |

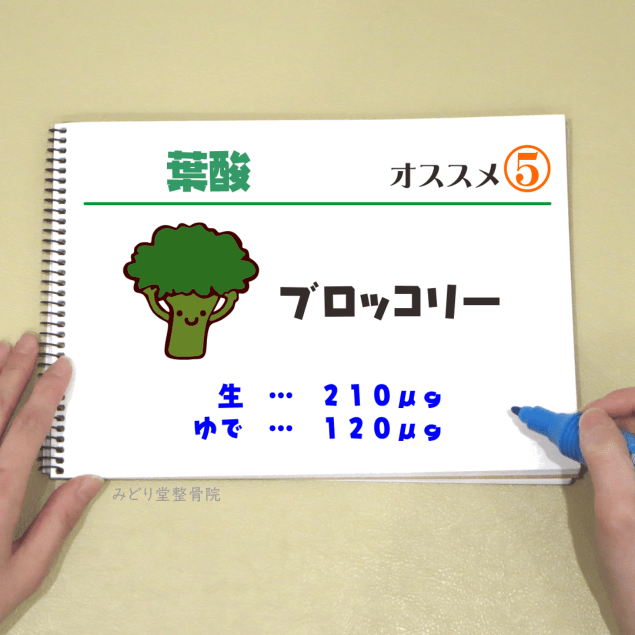

オススメ食材 5

| ブロッコリー |

|

ブロッコリー・生 ・・・ 210μg ブロッコリー・ゆで ・・・ 120μg (100g当たり)

ブロッコリー温サラダ(茹でブロッコリー:約60g) ブロッコリー温野菜サラダ。1人分のブロッコリーは約60~80g。 茹でたブロッコリー60gに含まれる葉酸は72.0μg。 (1日の摂取推奨量の30%程度)

ブロッコリーは生食も可能です。 茹でるよりも生の方が葉酸の含有量は多いのですが、食べやすさを考慮すると、茹でた方が無難だと思います。 生で食べる場合はブロッコリーの隙間に「虫」や「ゴミ」なども挟まっていたりしますので、よく洗うようにしましょう。 |

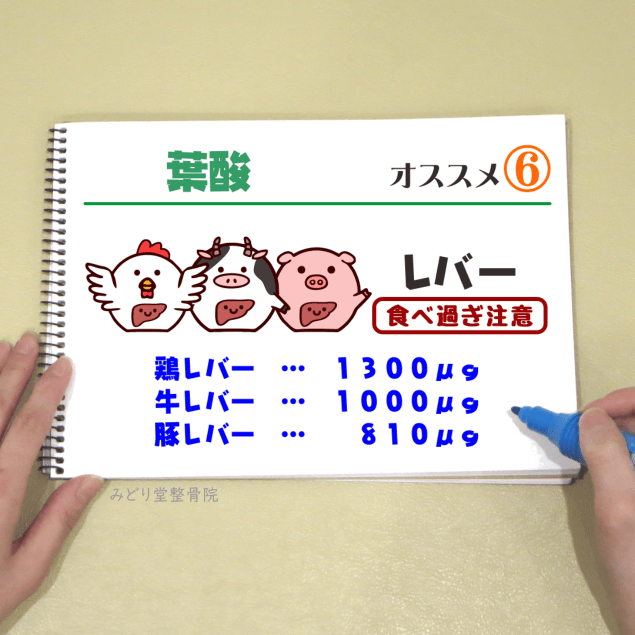

オススメ食材 6

| レバー |

|

鶏レバー ・・・ 1300μg 牛レバー ・・・ 1000μg 豚レバー ・・・ 810μg (100g当たり) |

| 【 食べ過ぎ注意 】 ・鶏レバー 上限 19.2g ・豚レバー 上限 20.7g 鶏レバーには 14,000μg/100g、豚レバーには 13,000μg/100g のビタミンAが含まれてます。 ビタミンAの一日の摂取上限量は2700μgに設定されておりますので【 鶏レバー 19.2g 】【 豚レバー 20.7g 】を超えて食べてしまうと、ビタミンAの一日摂取上限を超えてしまいます。

【 食べ過ぎ注意 】 ・牛レバー 上限 90.0g 牛レバーには 1,000μg/100gの葉酸が含まれてます。葉酸の一日の摂取上限量は900μgに設定されておりますので【 牛レバー 90.0g 】を超えて食べてしまうと、葉酸の一日摂取上限を超えてしまいます。

葉酸の含有量だけではなく、食材に含まれている他のビタミンの上限量にも注意が必要です。 |

|

鶏レバーのレバニラ炒め(鶏レバー:約19g) レバニラ炒め 一般的な1人前は50g~100g程度ですが、1日当たりビタミンAの上限を超えないように 19g程度に控えましょう。 鶏レバー(19.0g)食べた場合は、葉酸を約247.0μg摂取できます。 (一日の摂取推奨量の約102%程度)

豚レバーのレバニラ炒め(豚レバー:約20g) レバニラ炒め1人前に使われているレバーの量は50g~100g程度ですが、1日当たりビタミンAの上限を超えないように 20g程度に控えましょう。 豚レバー(20.0g)食べた場合は、葉酸を約162.0μg摂取できます。 (一日の摂取推奨量の約67%程度)

レバー類は栄養が豊富なのですが、鶏レバーと豚レバーはビタミンA。 牛レバーは葉酸が非常に多く含まれており、一日摂取上限に容易に達してしまうので注意が必要。 レバニラ炒めなどは一皿を何人かで取り分けたり、焼き鳥のレバー串などは1本を2人で取り分けるなど、一度に多く摂取しないような工夫が必要です。 |

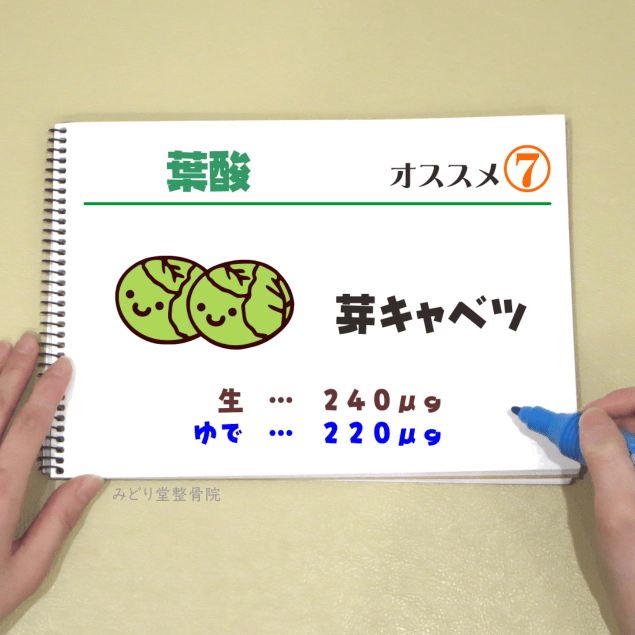

オススメ食材 7

| 芽キャベツ |

|

芽キャベツ(生) ・・・ 240μg 芽キャベツ(ゆで) ・・・ 220μg (100g当たり)

シチュー(芽キャベツ:約45g) 芽キャベツの大きさは大きいもので1個20g 小さなものだと1個10g程度。 シチューに芽キャベツの中ぐらいのサイズの物(1個15g)が3個ほど入っていた場合、芽キャベツ約45g。 芽キャベツ45gに含まれる葉酸は 99.0μg。(一日の摂取推奨量の約41%程度)

芽キャベツは、どこの家庭でも食べられているポピュラーとは言えない食材だと思いますが、実はとても優秀なんです。 芽キャベツには「葉酸」だけではなく「ビタミンK」「ビタミンC」なども豊富に含まれています。 食べ方としては、加熱調理が基本。 生だと独特の苦味やアクが強く、とても固くて普通のキャベツと同じというわけにはいきません。 生で食べても体に毒になるということはありません。 海外では、生の芽キャベツを薄くスライスしてサラダにのせることもあるようですが、食べられる量はわずかで葉酸の摂取量としてはあまり期待ができません。やはり、加熱をして召し上がるのが無難だと思います。 |

![]()

|  |  |

![]()

| 当ページは「日本人の食事摂取基準(2020年版)」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参考に作成されております。 詳しくは「日本人の食事摂取基準(2020年版)」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」をご参照ください。 |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 栄養の知識 » 葉酸 オススメ食材