ビオチン オススメ食材

| ビオチン(ビタミンB7)が多く含まれる食材をご紹介いたします |

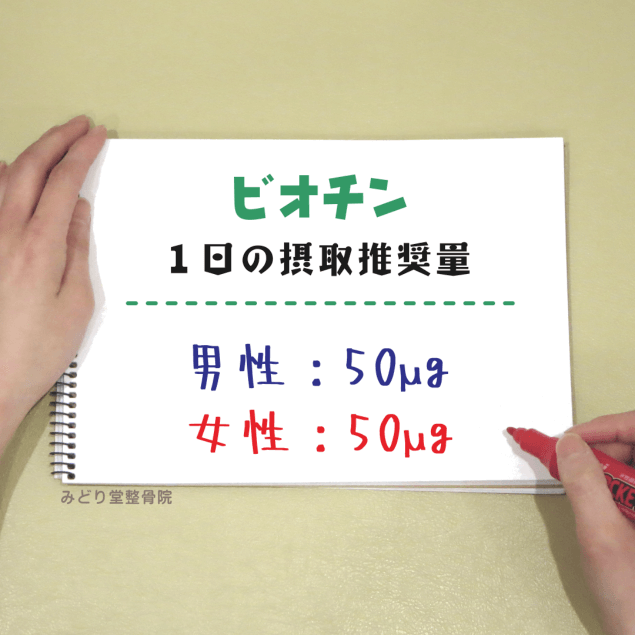

1日の摂取推奨量

|

| 一日の摂取推奨量は 男性50μg、女性50μg。(30~49歳の推奨量です) |

ビオチン(ビタミンB7)が豊富な食材

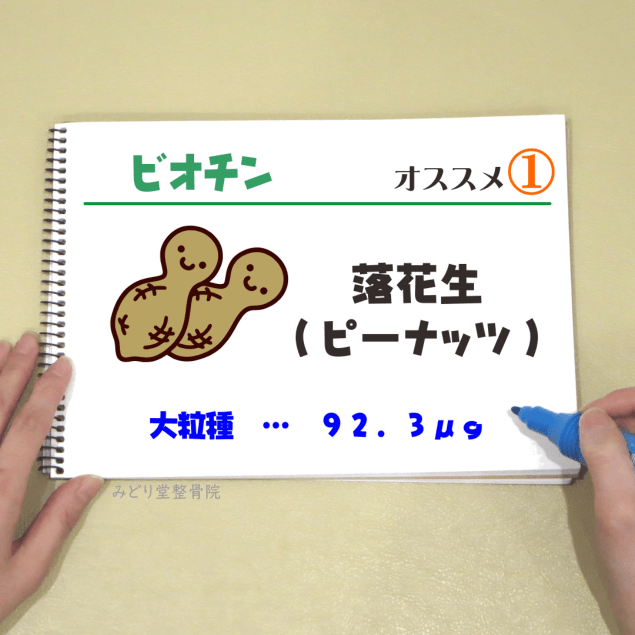

オススメ食材 1

| 落花生(ピーナッツ) |

|

落花生 ・・・ 92.3μg バターピーナッツ ・・・ 95.6μg (100g当たり)

殻から取り出したピーナッツ(ピーナッツ:約27g) 豆1個の重さは約0.9g。 ピーナッツは100g当たりに92.3μgのビオチンが含まれますので、ピーナッツを30粒(27.0g)食べた場合は、ビオチンを約24.9μg摂取できます。 (一日の摂取推奨量の約49%程度)

ピーナッツには「大粒種」「小粒種」の2種類あります。 煎り豆やバターピーナッツなどそのままの形で食べられているものは大粒種が主。 小粒種はピーナッツオイルや調理用、豆菓子の原料に使われることが多いです。 ビオチンの量は「大粒種」「小粒種」どちらも同じで、100g当たり92.3μg。 ピーナッツ100g当たりのカロリーは562kcal。 30粒食べた場合は約151.7kcal。 間食の適正カロリー(200kcal)以内です。 |

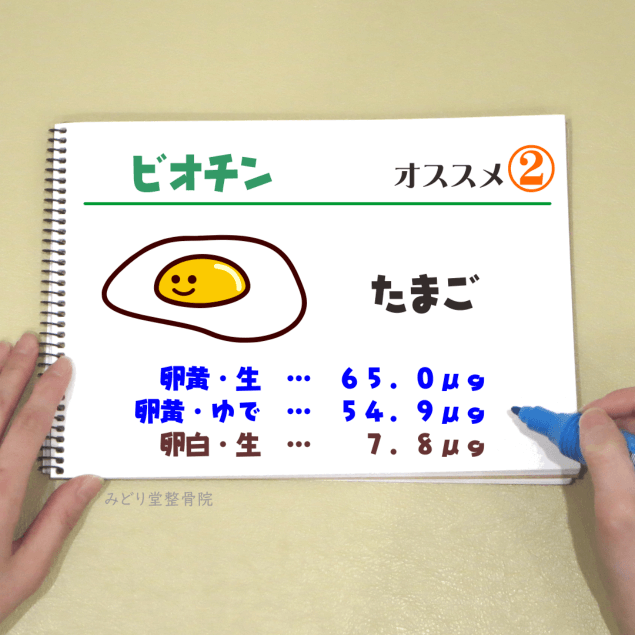

オススメ食材 2

| たまご(卵黄) |

|

卵黄・生 ・・・ 65.0μg 卵黄・ゆで ・・・ 54.9μg 卵白・生 ・・・ 7.8μg 卵白・ゆで ・・・ 12.4μg (100g当たり)

ゆでたまご(ゆで卵黄20g ゆで卵白30g) Mサイズの卵は、黄身20g、白身30g程度。 Mサイズの卵をゆで卵にして食べた場合、黄身に含まれるビオチンの量は約10.98μg。白身に含まれるビオチンの量は3.72μg。 合計で14.70μgのビオチンを摂取することができます。(一日の摂取推奨量の約29%程度)

【 卵白が卵黄の邪魔をする!? 】 卵白には「アビジン」という物質が含まれています。 このアビジンがビオチンと結合してビオチンの吸収を阻害します。 生卵の白身を常習的に多量に摂取してしまうと、ビオチンが吸収できずに欠乏症を引き起こしてしまいます。 生卵白の多量摂取は控えましょう。 ちなみに、アビジンは加熱することで不活性化し、ビオチンの吸収を邪魔しなくなります。 ひとつの卵の中で、卵黄のビオチンの吸収を、卵白のアビジンが邪魔をするっていうのも少しおもしろく感じますね。 |

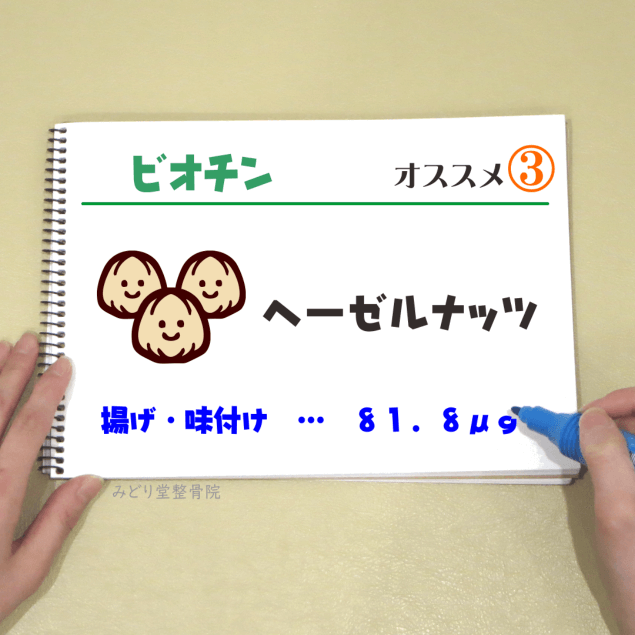

オススメ食材 3

| ヘーゼルナッツ |

|

揚げ・味付け ・・・ 81.8μg (100g当たり)

揚げヘーゼルナッツ(ヘーゼルナッツ:約22.5g) ヘーゼルナッツの重さは1粒で1.5g程度。 ヘーゼルナッツを15粒(22.5g)に含まれるビオチンの量は約18.4μg。 (1日の摂取推奨量の36%程度)

ビオチンの含有量は、オススメ食材①で紹介した「ピーナッツ(92.3μg)」には若干劣りますが、ヘーゼルナッツもビオチンを多く含む優秀な食材です。

【ナッツ類はカロリー注意】 特にヘーゼルナッツはナッツの中でもカロリーが高いので、食べ過ぎには注意が必要です。

【 100g当たりのカロリー比較 】 ヘーゼルナッツ 684 kcal ピスタチオ 615 kcal アーモンド 606 kcal ピーナッツ 562 kcal チョコレート 558 kcal ポテトチップ 554 kcal チーズケーキ 358 kcal バニラアイス 180 kcal

ヘーゼルナッツは100g当たりに684kcalのカロリーがあるので、15粒(22.5g)を食べた場合、153.9kcalです。 間食の適正カロリー(200kcal)以内です。 ビオチンの摂取量と摂取カロリー量の両面から考えて、ヘーゼルナッツの場合1日当たり15~18粒程度にとどめておいた方が良いでしょう。 |

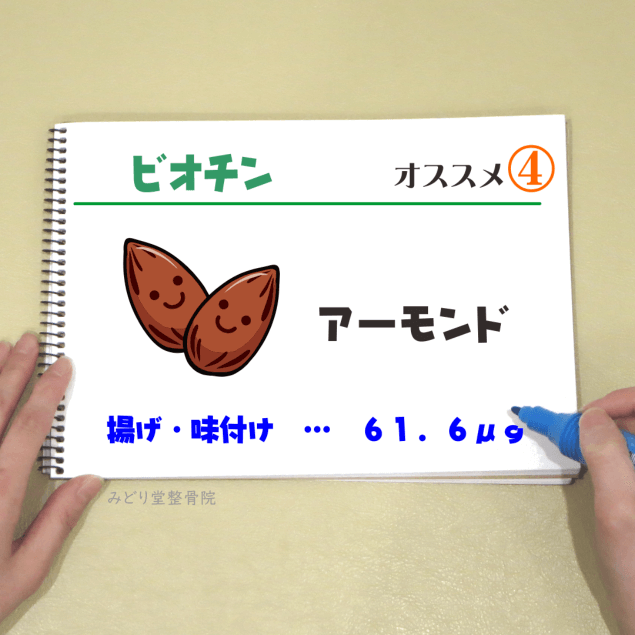

オススメ食材 4

| アーモンド |

|

揚げ・味付け ・・・ 61.6μg (100g当たり)

揚げアーモンド(アーモンド:約22g) アーモンドの重さは1粒で1.0~1.2g程度。 1粒1.0gのアーモンドを22粒(22g)に含まれるビオチンの量は約13.5μg。 (1日の摂取推奨量の27%程度)

アーモンドには「ビオチン」だけではなく「ビタミンE」「食物繊維」「不飽和脂肪酸」なども豊富に含まれるので、積極的に取り入れたい食材です。 しかし、ナッツ類は全般的にカロリーが高いので、食べ過ぎには注意しましょう。 「 アーモンド 22g 」のカロリーは133.3キロカロリー。 白いごはんに換算すると約80g(ごはん茶碗に半分程度)のカロリー量です。 一般的には間食は1日に200キロカロリー程度が適量と言われております。 スナック菓子やチョコレートの代わりに間食をアーモンドに置き換えればとても健康的ですし、20~25粒程度であれば、カロリー摂り過ぎの心配はありません。 |

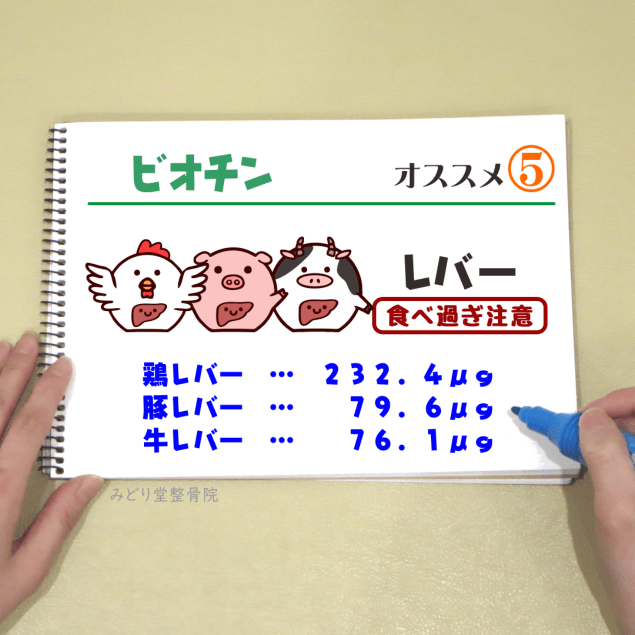

オススメ食材 5

| レバー |

|

鶏レバー ・・・ 232.4μg 牛レバー ・・・ 79.6μg 豚レバー ・・・ 76.1μg (100g当たり) |

| 【 食べ過ぎ注意 】 ・鶏レバー 上限 19.2g ・豚レバー 上限 20.7g 鶏レバーには 14,000μg/100g、豚レバーには 13,000μg/100g のビタミンAが含まれてます。 ビタミンAの一日の摂取上限量は2700μgに設定されておりますので【 鶏レバー 19.2g 】【 豚レバー 20.7g 】を超えて食べてしまうと、ビタミンAの一日摂取上限を超えてしまいます。

【 食べ過ぎ注意 】 ・牛レバー 上限 90.0g 牛レバーには 1,000μg/100gの葉酸が含まれてます。葉酸の一日の摂取上限量は900μgに設定されておりますので【 牛レバー 90.0g 】を超えて食べてしまうと、葉酸の一日摂取上限を超えてしまいます。

ビオチンの含有量だけではなく、食材に含まれている他のビタミンの上限量にも注意が必要です。 |

|

鶏レバーのレバニラ炒め(鶏レバー:約19g) レバニラ炒め 一般的な1人前は50g~100g程度ですが、1日当たりビタミンAの上限を超えないように 19g程度に控えましょう。 鶏レバー(19.0g)食べた場合は、ビオチンを約44.1μg摂取できます。 (一日の摂取推奨量の約88%程度)

豚レバーのレバニラ炒め(豚レバー:約20g) レバニラ炒め1人前に使われているレバーの量は50g~100g程度ですが、1日当たりビタミンAの上限を超えないように 20g程度に控えましょう。 豚レバー(20.0g)食べた場合は、ビオチンを約15.2μg摂取できます。 (一日の摂取推奨量の約30%程度)

レバー類は栄養が豊富なのですが、鶏レバーと豚レバーはビタミンA。 牛レバーは葉酸が非常に多く含まれており、一日摂取上限に容易に達してしまうので注意が必要。 レバニラ炒めなどは一皿を何人かで取り分けたり、焼き鳥のレバー串などは1本を2人で取り分けるなど、一度に多く摂取しないような工夫が必要です。 |

![]()

|  |  |

![]()

| 当ページは「日本人の食事摂取基準(2020年版)」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参考に作成されております。 詳しくは「日本人の食事摂取基準(2020年版)」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」をご参照ください。 |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 栄養の知識 » ビオチン オススメ食材