ビタミンB1 オススメ食材

| ビタミンB1が多く含まれる食材をご紹介いたします |

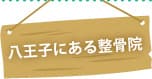

1日の摂取目安量

|

| 一日の摂取目安量は 男性6.0mg、女性5.5mg。(30~49歳の目安量です) |

ビタミンB1が豊富な食材

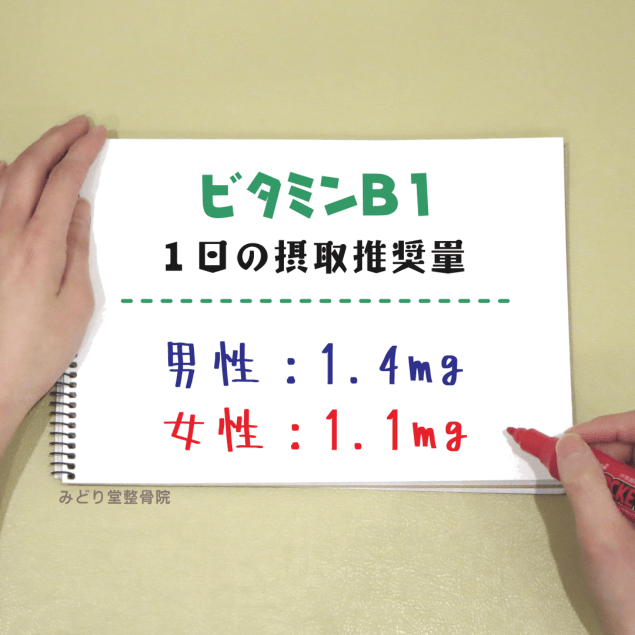

オススメ食材 1

| 豚肉 |

|

豚肉・ひれ肉(焼き) ・・・ 2.09mg 豚肉・もも肉(焼き) ・・・ 1.19mg 豚肉・ロース(焼き) ・・・ 0.90mg (100g当たり) |

| 豚肉は、ビタミンB1を豊富に含む代表的な食材です。特にヒレ肉は含有量が高く、効率よく摂取できますが、もも肉やロースも日常の食事に取り入れやすい部位です。

🍽️調理例と摂取量の目安 ・豚ヒレ肉の焼き料理 1人前のヒレ肉は約120g前後。これに含まれるビタミンB1は約2.51mgで、1日の摂取推奨量(1.1~1.4mg)の約179~228%に相当します。 ビタミンB1は水溶性ビタミンのため、摂取量が多くても余分な分は尿として排出されます。サプリメントなどで極端に大量摂取しない限り、過剰症の心配はほとんどありません。

🐷 豚肉の雑談コーナー

|

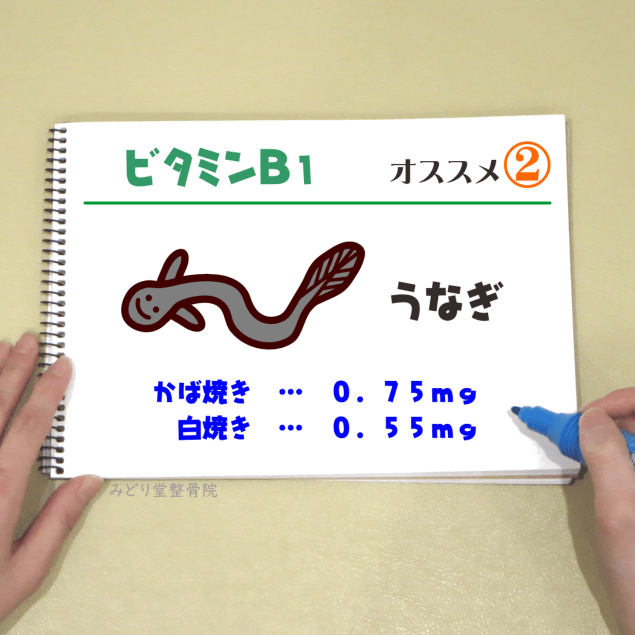

オススメ食材 2

| うなぎ |

|

かば焼き ・・・ 0.75mg 白焼き ・・・ 0.55mg (100g当たり) |

| うなぎは、ビタミンB1を含む魚介類の中でも優秀な食材です。特にかば焼きは、白焼きよりもやや多くのビタミンB1を含んでいます。

🍽️調理例と摂取量の目安 ・うな重 お店で提供される「うな重」に使われるウナギの量は、1人前あたり約80g~120gが一般的です。 仮に100gのウナギを食べた場合、ビタミンB1は0.75mg摂取でき、これは1日の摂取推奨量(1.1mg~1.4mg)の約54~68%に相当します。

🐟 うなぎの雑談コーナー

|

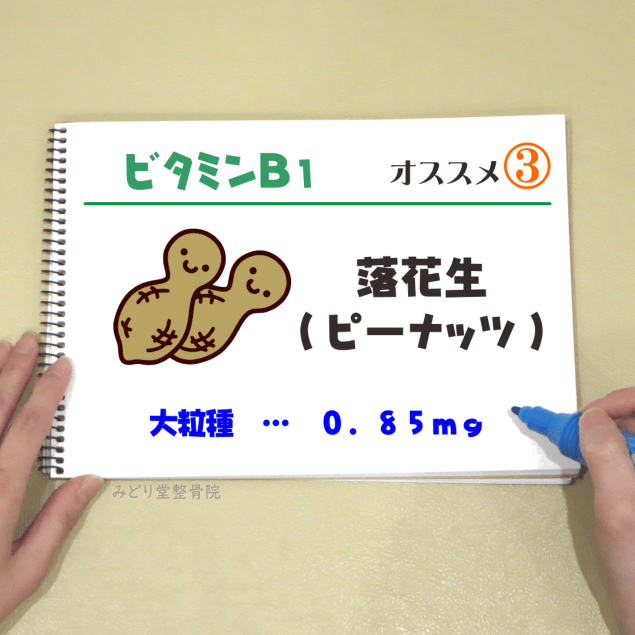

オススメ食材 3

| 落花生(ピーナッツ) |

|

大粒種 ・・・ 0.85mg (100g当たり) |

ピーナッツは、手軽に食べられる豆類の中でもビタミンB1を含む優秀な食材です。特に大粒種は、煎り豆やバターピーナッツなど、そのままの形で食べられることが多く、間食にもぴったりです。 🍽️ 調理例と摂取量の目安 ・殻から取り出したピーナッツ(約30粒) カロリーは約151.7kcalで、間食の適正カロリー(200kcal)以内に収まります。食べ過ぎに注意すれば、栄養補給にも役立つおやつになります。 🥜 ピーナッツの雑談コーナー

|

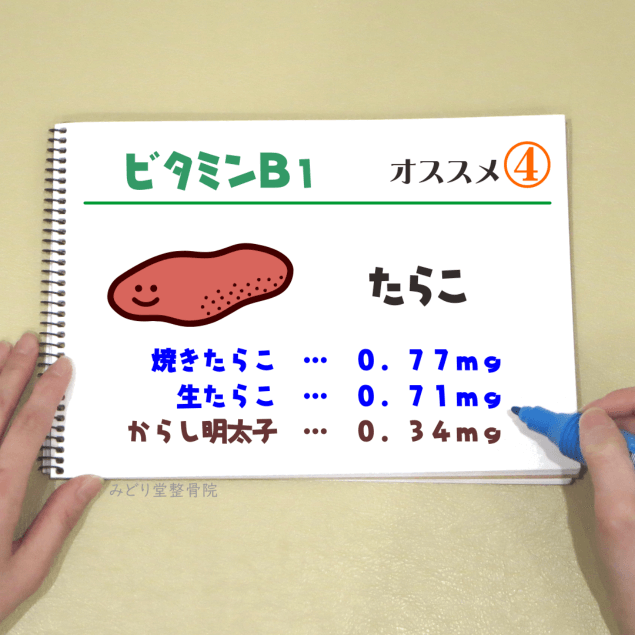

オススメ食材 4

| たらこ |

|

焼きたらこ ・・・ 0.77mg 生たらこ ・・・ 0.71mg からし明太子 ・・・ 0.34mg (100g当たり) |

| たらこは、魚卵の中でもビタミンB1を含む食材として知られています。焼きたらこ・生たらこ・明太子など、調理法によって含有量に差がありますが、いずれも日常の食事に取り入れやすい食材です。

🍽️調理例と摂取量の目安 ・たらこパスタ お店によって異なりますが、1人前のたらこパスタに使われるたらこの量は約30~50g。

・おにぎりの具(たらこ) コンビニなどで販売されている「たらこおにぎり」には、約10gのたらこが使われています。

🐟 たらこの雑談コーナ

|

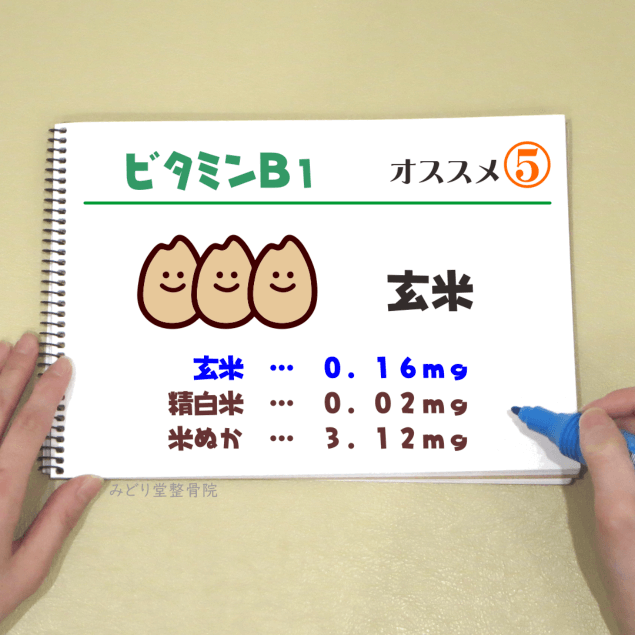

オススメ食材 5

| 玄米 |

|

玄米 ・・・ 0.16mg 精白米 ・・・ 0.02mg 米ぬか ・・・ 3.12mg (100g当たり) |

| 玄米は、精白米に比べてビタミンB1を多く含む穀類の代表格です。精米によって失われる「ぬか層」や「胚芽」に栄養が集中しているため、玄米を選ぶことで自然にビタミンB1を補うことができます。

🍽️調理例と摂取量の目安 ・玄米ご飯(1膳 約150g) お茶碗1膳のご飯は約150g。炊く前の玄米に換算すると約70g。 この1膳で摂取できるビタミンB1は約0.11mgで、1日の摂取推奨量(1.1~1.4mg)の約8~10%に相当します。 ちなみに、同じ量の白米ご飯では約0.014mgしか摂取できず、玄米の約8分の1。上の表からもわかるように、ビタミンB1は精米時に取り除かれる「米ぬか」に多く含まれているのです。

🌾 玄米の雑談コーナー

|

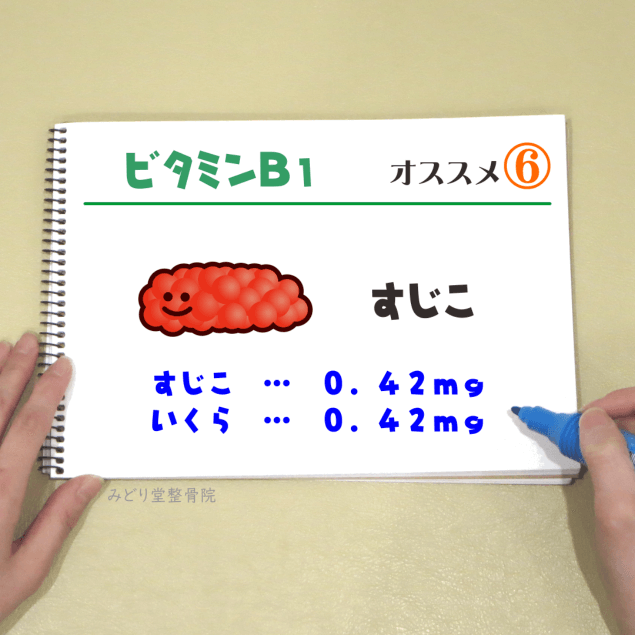

オススメ食材 6

| すじこ |

|

すじこ ・・・ 0.42mg いくら ・・・ 0.42mg (100g当たり) |

| すじこ・いくらは、魚卵の中でもビタミンB1を含む食材として知られています。見た目や食感は異なりますが、栄養価はほぼ同じ。日常の食事に取り入れやすく、特に寿司や丼ものなどで人気の食材です。

🍽️調理例と摂取量の目安 ・いくらの軍艦寿司(2貫) 軍艦1貫に使われるいくらの量は約10g。2貫で約20gとなり、ビタミンB1は約0.084mg摂取できます。これは1日の摂取推奨量(1.1~1.4mg)の約6~8%に相当します。

🐟 すじこの雑談コーナ

|

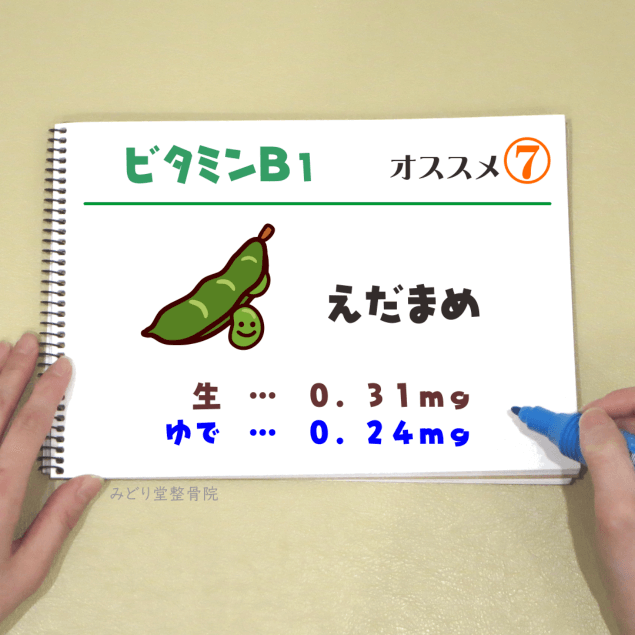

オススメ食材 7

| えだまめ |

|

生 ・・・ 0.31mg ゆで ・・・ 0.24mg (100g当たり) |

枝豆は、手軽に食べられる豆類の中でもビタミンB1を含む食材です。調理によって含有量に差はありますが、夏の定番として人気が高く、栄養価も優れています。

🍽️調理例と摂取量の目安 ・茹でた枝豆(1人前) 枝豆1人前は約130〜150g。そのうち、食べられる豆の部分(可食部)は約50g。

🌱 枝豆の雑談コーナー

|

![]()

|  |  |

![]()

| 当ページは「日本人の食事摂取基準(2020年版)」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」を参考に作成されております。 詳しくは「日本人の食事摂取基準(2020年版)」「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」をご参照ください。 |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 栄養の知識 » ビタミンB1 オススメ食材