日常動作での負担「トイレ掃除」編

|

|

| 家の中で最もコンパクトな戦場――それが「トイレ」。 今日もあなたは、スポンジとブラシを片手に奮闘します。しゃがんで便器の奥を磨き、中腰で床を拭き、腕を伸ばしてタンクの上をこする……。 狭い空間で無理な姿勢を繰り返すうちに、腰・肩・背中・太ももが「ちょっと休ませて~」と悲鳴を上げているかもしれません。「トイレはピカピカになったのに、自分の体はガタガタ……」 そんな経験、心当たりはありませんか? 実は、短時間でも“かがむ・ひねる・伸ばす・立ち上がる”といった動作の連続は、筋肉にとってしっかりとした負担になるのです。 そこで今回は、みどり堂整骨院の視点とAI解析をもとに、「トイレ掃除で特に酷使されやすい筋肉」をランキング形式でご紹介します。筋肉がどこで踏ん張っているのかを知って、セルフケアやストレッチの参考にしてみてください。 |

|

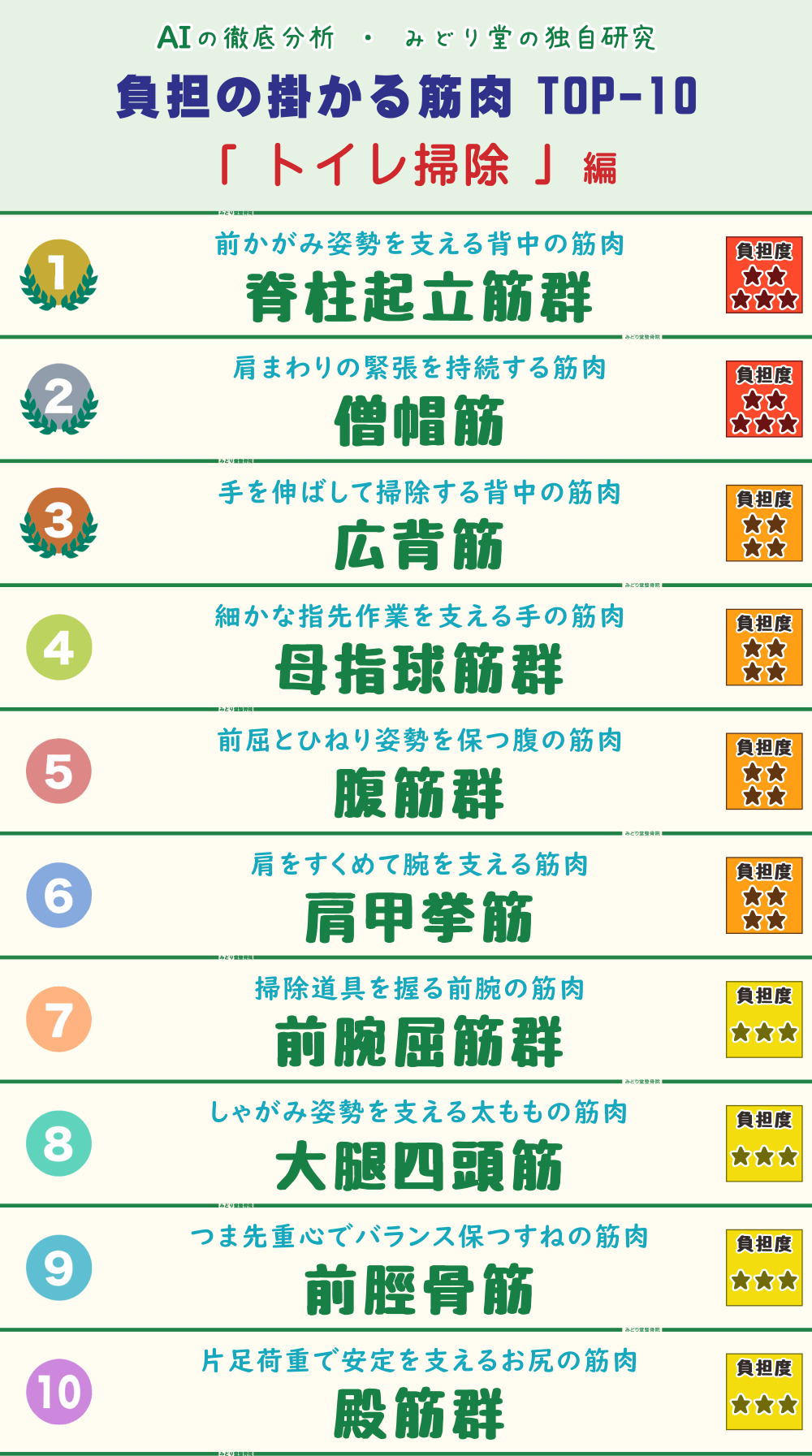

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 トイレ掃除では、しゃがむ・中腰になる・腕を伸ばすなど、限られた空間で不自然な姿勢を取りやすいのが特徴です。 掃除の頻度や掃除用具の形状、体格や体力、気温などの様々な条件によって、筋肉への負担の掛かり方に差が生じ、すべての方に同じ負担が掛かるわけではありません。 あくまでセルフケアや体の気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でストレッチやセルフケアを行い、不調が続く場合は専門家へご相談ください。 |

|

|

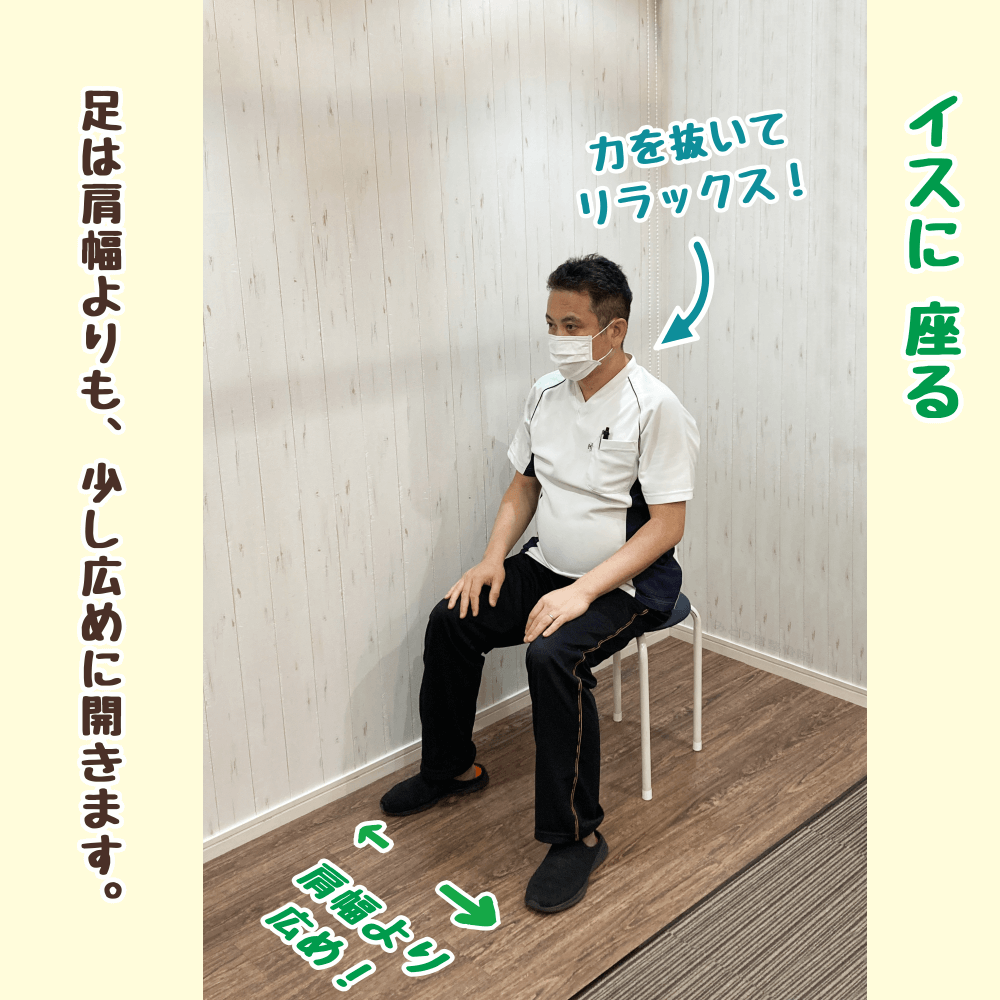

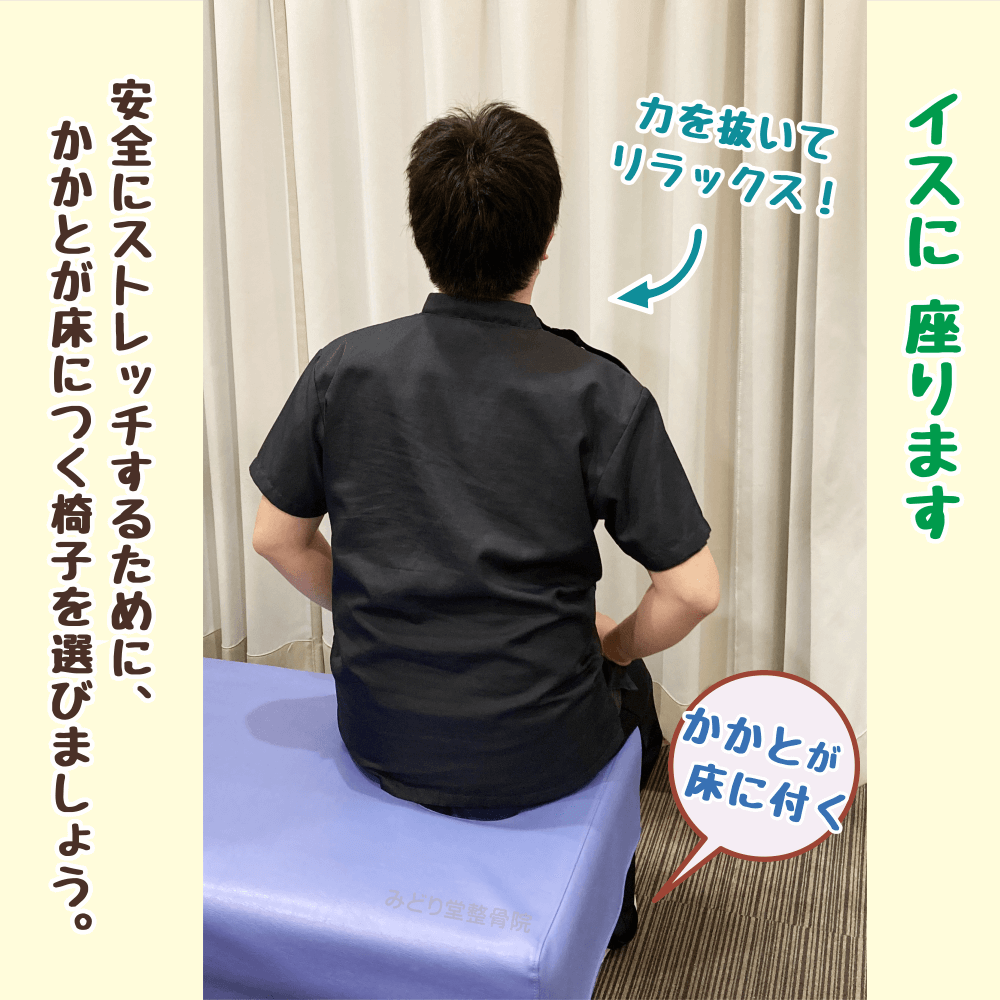

| Step1 : イスに座る イスに座り、足は肩幅よりも少し広めに開きます。

|

|

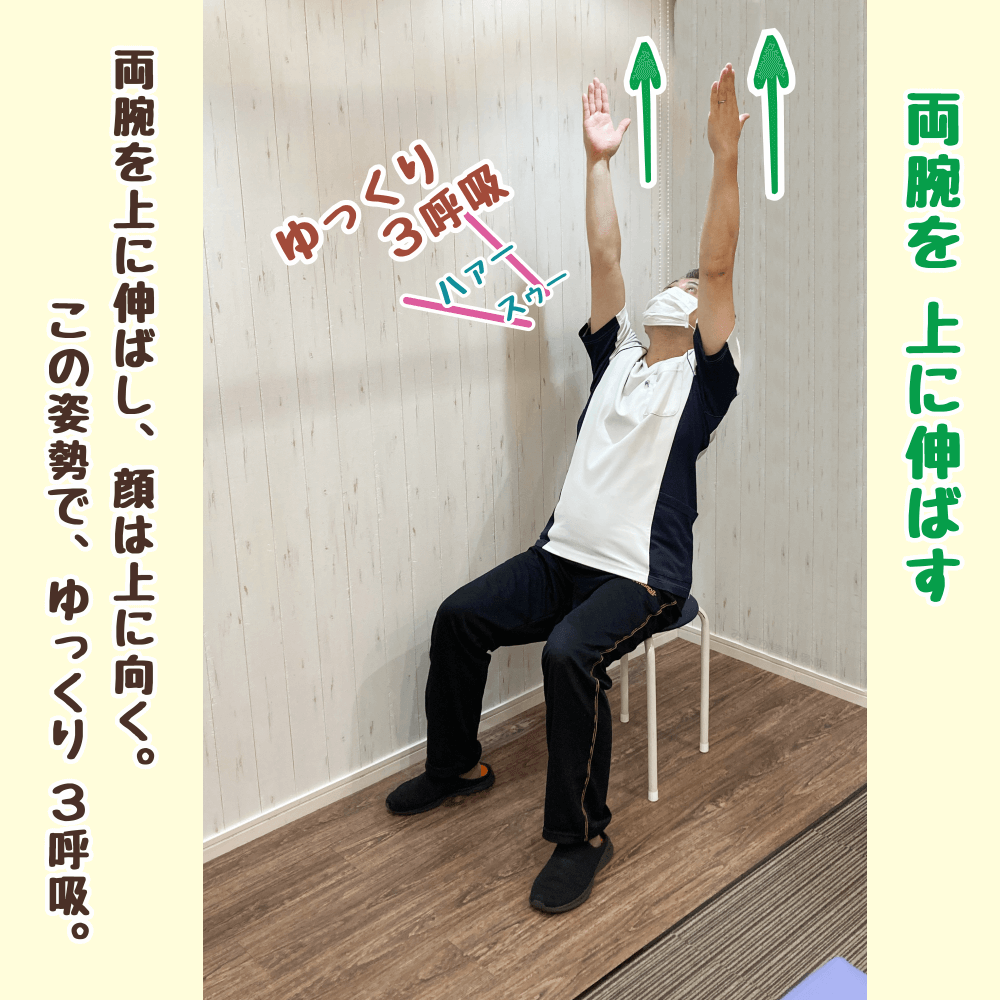

| Step2 : 両腕を上に伸ばす 両腕を上に伸ばし、顔は天井を向けます。

|

|

| Step3 : 前屈し、脱力する 前屈して、全身の力を抜きます。

|

| ※ ワンポイント ・痛みや強い違和感を感じたら、すぐに中止してください。 |

|

|

| STEP1 : イスに座ります かかとがしっかり床に付く高さのイスを選びましょう。

|

|

STEP2 : 頭を左に傾けます 首をかしげるように、ゆっくりと頭を左に傾けましょう。

|

|

STEP3 : 右手を下に伸ばします 左に傾けた頭の角度をキープしたまま、右腕を床方向に伸ばしましょう。

|

| ※ ワンポイントアドバイス ・痛みや強い違和感を感じたら、すぐに中止してください。 |

|

| ちょこっとアドバイス トイレは毎日使う大事な場所。

● “がんばりすぎ”の筋肉に、ひと呼吸を トイレ掃除は、しゃがむ・中腰になる・腕を伸ばす――と、限られた空間で無理な姿勢の連続。

● 「いつも同じ姿勢」になっていませんか? いつも便器の右側に立って作業をする、いつも同じ手でブラシを使い続ける……。

● 掃除後は“体もリセット”してあげましょう 「終わった〜!」とそのまま次の家事に取りかかる前に、ちょっとだけセルフケアを。

● 「疲れたな」は大切なサイン 「腰が重い」「肩がこわばる」「足が張る」

今日もお掃除、おつかれさまでした。 |

|

🔍 ここから先は、“トイレ掃除と筋肉”に関するちょっとディープな解説になります。 「いやいや、筋肉の話は遠慮したい…」「この先は危険な香りがする…」という方は、以下のリンクからメニューに戻れますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

負担の掛かる筋肉 TOP10 について この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)の解析技術を活用して「トイレ掃除の動作で体にかかる負担」を理論的に算出したものです。 ただし、掃除のスタイルや環境には個人差があります。 このランキングは、あくまで「自分の体をちょっと点検してみるきっかけ」として、また「セルフケアを考える参考」としてご活用ください。 なお、掲載している順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定に基づくものではありません。 |

|

|

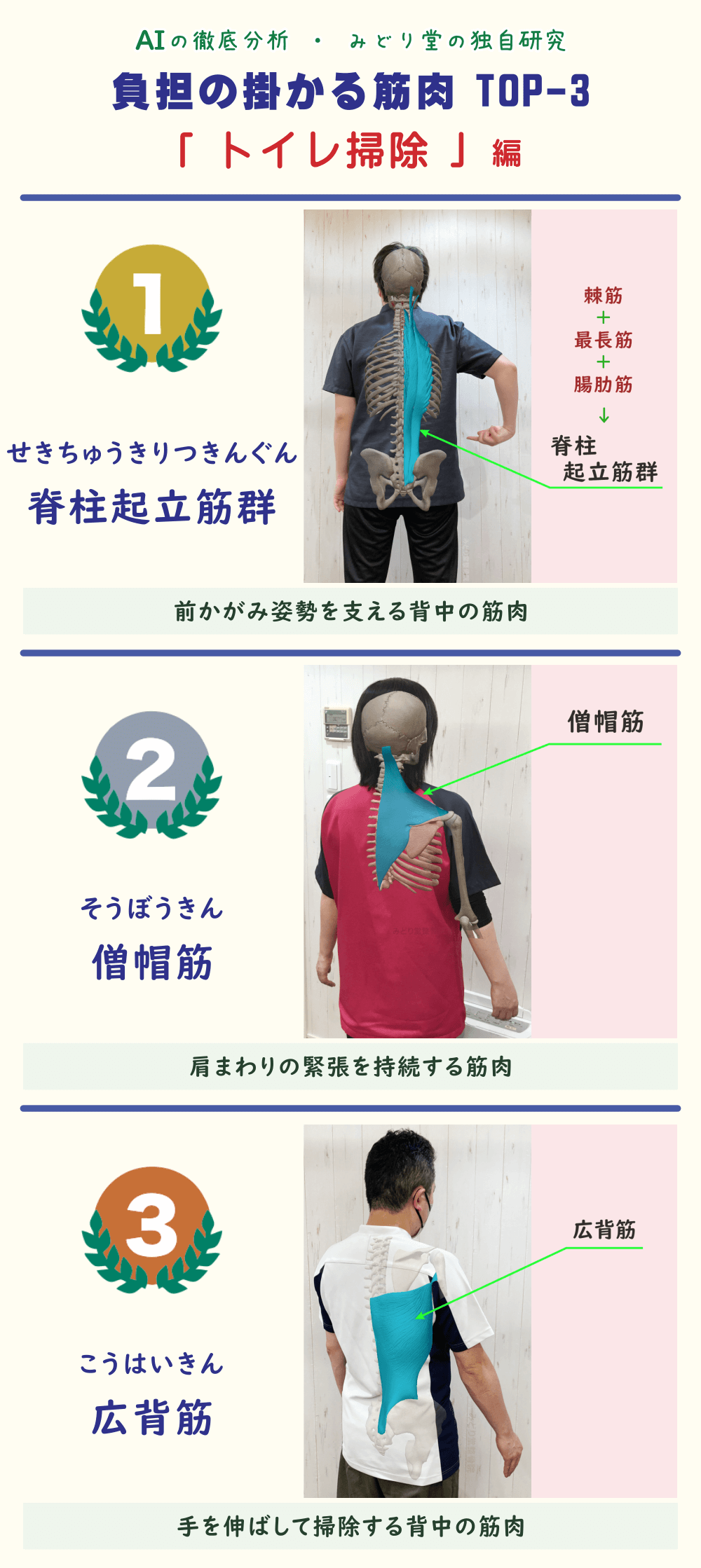

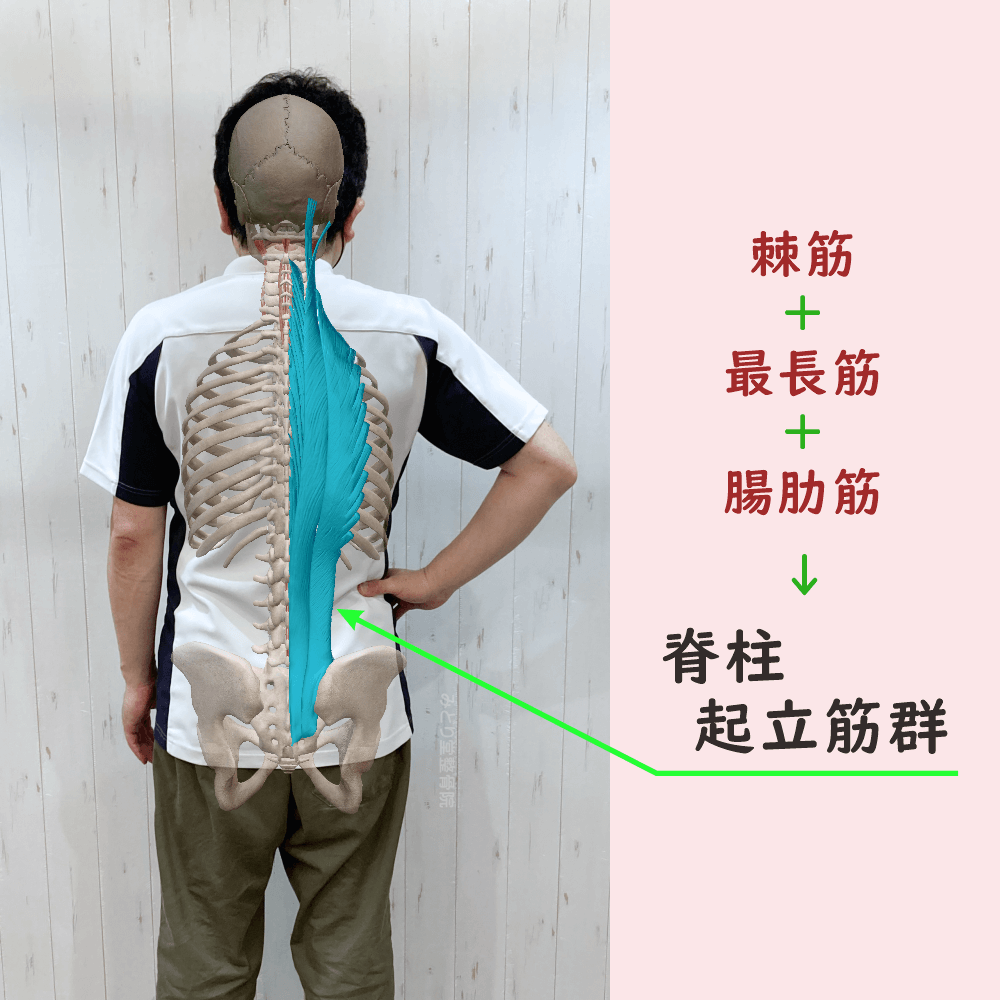

第1位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「前かがみ姿勢を支える」 トイレ掃除における堂々の第1位は…やっぱりこの筋肉、「脊柱起立筋群」! この筋肉は、棘筋(きょくきん)・最長筋(さいちょうきん)・腸肋筋(ちょうろくきん)の3つの筋肉の集まりで、首から骨盤近くまでびっしりと並ぶ筋肉のグループです。姿勢を支える姿勢維持のエキスパート。 トイレ掃除って、便器のふちや床を拭くためにず〜っと前かがみ姿勢になりがちですよね。 特に家庭のトイレって、スペースが狭い。 しかも、掃除って短時間でササッと済ませようとして、つい無理な姿勢のまま動き続けることが多いんですよね。 この筋肉が疲れてガチガチになると、腰痛や背中の重だるさ、ひどいときは股関節の可動域まで影響してくることも。 作業の合間や終わったあとに、軽く上体を反らしてみたり、 |

|

|

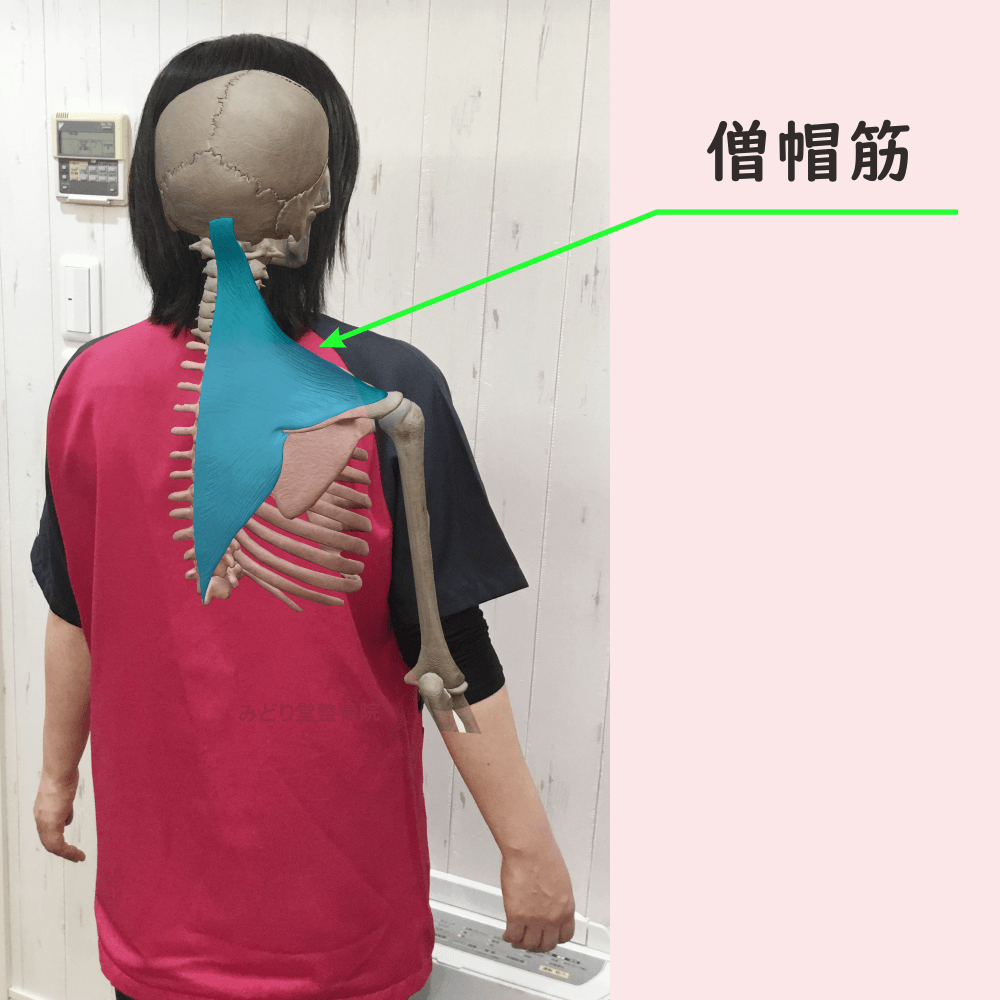

第2位 僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「肩まわりの緊張がずっと続く!」 肩こりといえばこの筋肉。首の付け根から肩、そして背中の上部にかけて広がる、わりと大きな筋肉です。 トイレ掃除をしていると、知らず知らずのうちに肩に力が入ってしまうこと、ありませんか? 特に、家庭のトイレは空間が狭いため、無理な体勢での作業が増えがち。 この筋肉は、肩甲骨を引き上げたり、安定させたりする働きも担っているため、動かすより“止めておく”ことで負担がかかるというのがポイント。 さらに、集中して掃除をしていると、呼吸が浅くなりがち。 僧帽筋がこり固まると、肩の重だるさはもちろん、首や頭の違和感、腕のだるさにもつながることがあります。 掃除の途中でふっと力を抜いて肩を回したり、終わったあとに肩甲骨を寄せて深呼吸するだけでも、僧帽筋の緊張をやわらげる効果があります。 |

|

|

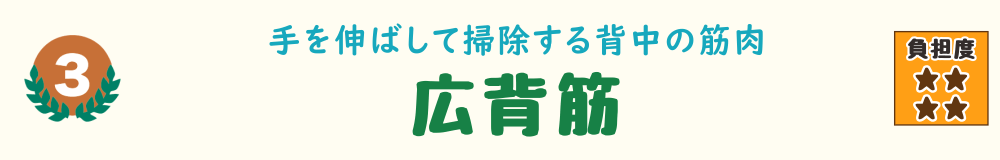

第3位 広背筋(こうはいきん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「手を伸ばしての清掃で疲れやすい!」 背中の外側にどーんと広がっている大きな筋肉、「広背筋(こうはいきん)」。 トイレ掃除では、この広背筋に地味だけど確実に負担がかかるシーンがたくさんあります。 このとき、広背筋は伸ばした腕を引き戻す力を保ちつつ、背中側からグッと安定させる働きをしています。 さらに、体をねじるような姿勢をとると、背中の筋肉が不自然に引っ張られた状態になります。 特に便器まわりの掃除では、腕を前方に伸ばしたまま動き続けることが多いので、広背筋は長時間にわたって張りっぱなしの状態になりがちです。 「なんだか背中の外側がだるい…」「肩甲骨の下あたりがピキピキする…」 掃除の合間や終わったあとに、がんばった背中をしっかり伸ばしてあげましょう。 |

|

|

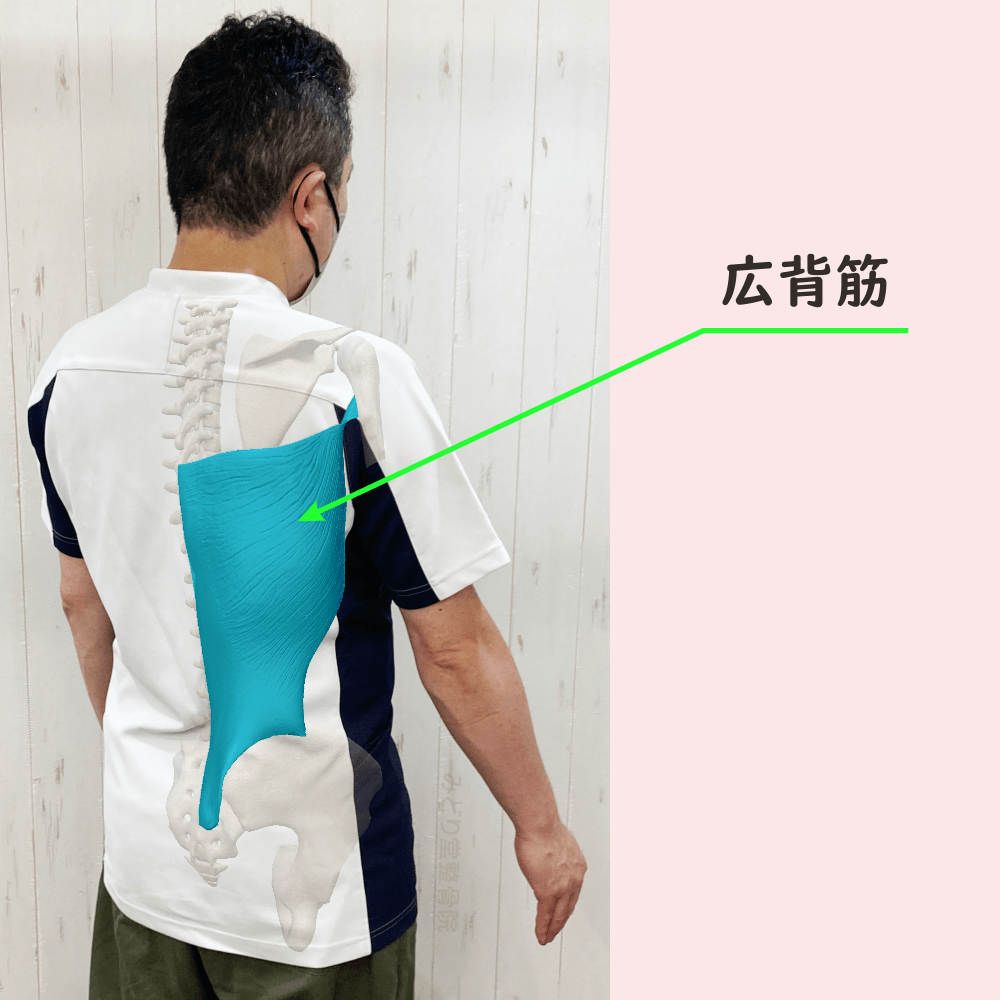

第4位 母指球筋群(ぼしきゅうきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「指先の細かい動作の連続でお疲れモードに!」 地味だけど実はすごく働いている、親指のつけ根にある小さな筋肉たち――それが「母指球筋群(ぼしきゅうきんぐん)」です。 手のひらの親指側、ふっくらと盛り上がっている部分ですね。 この“母指球”を構成しているのは、 トイレ掃除では、スポンジやペーパー、掃除用ブラシなど、道具を持って細かく動かす作業が多いですよね。 握る・ひねる・押しつける・拭き取る――そんな動きを何度も繰り返していると、あっという間に親指のつけ根がパンパンに。 「親指のつけ根がジンジンする…」「スマホを持つのも重く感じる…」そんなときは、母指球筋群が限界サインを出しているかもしれません。 予防&ケアとしては、 小さな筋肉だけに、疲れも見落とされがち。 |

|

|

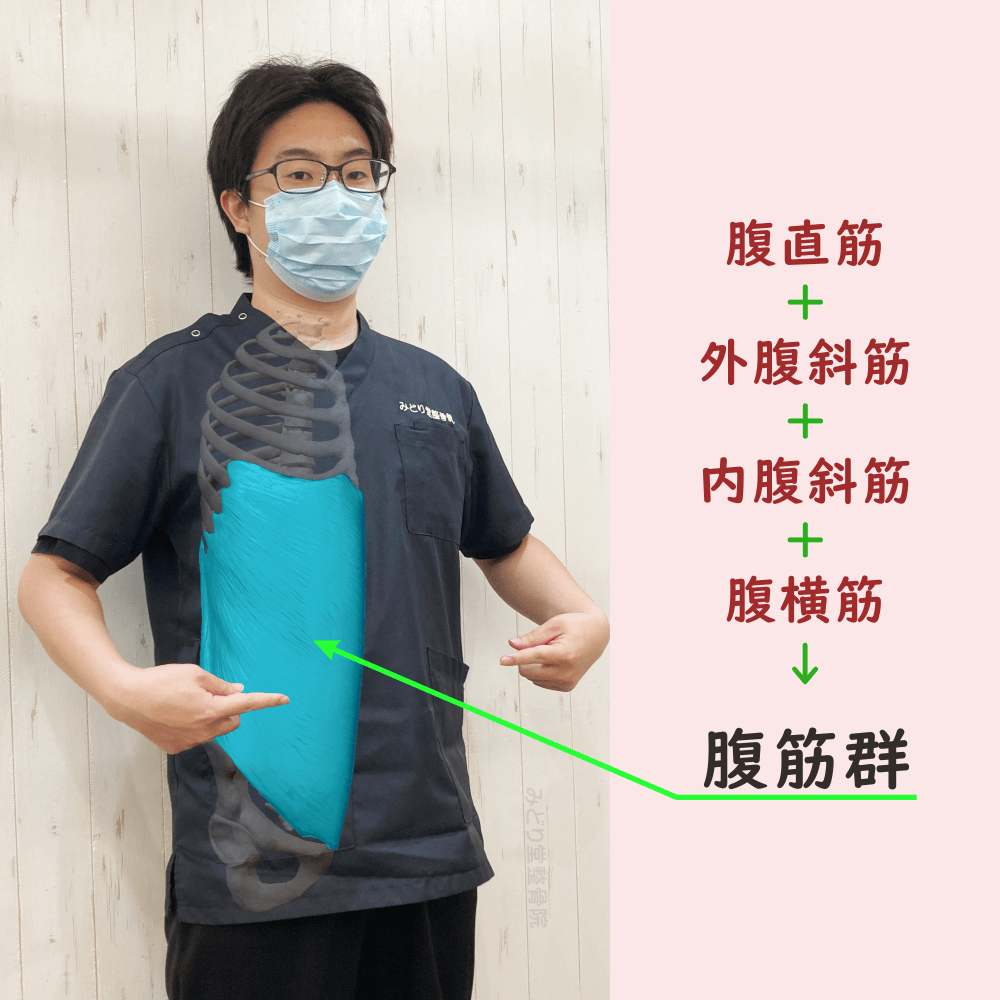

第5位 腹筋群(ふっきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担:「前かがみ+ねじり動作のWパンチ!」 トイレ掃除って、気づけばず〜っと前かがみの姿勢になっていませんか? トイレ掃除で特に出番が多いのが「腹直筋(ふくちょくきん)」。 体をひねったり、左右に傾けたりするときに活躍するのが、「外腹斜筋(がいふくしゃきん)」「内腹斜筋(ないふくしゃきん)」といったお腹の横側にある筋肉。 さらに忘れてはならないのが「腹横筋(ふくおうきん)」。 腹筋群は、それぞれ単独で働くのではなく、前屈・ねじり・バランス保持といった複合動作をチームプレーでこなしているのが特徴です。 掃除の合間に軽く腰を伸ばしたり、からだをひねる体操を取り入れるなど、こまめにリセットの時間をつくって、疲れの蓄積を防ぎましょう。 |

|

🔍 ここから先は、さらに深い“筋肉ワールド・ディープゾーン”に突入します。 ここからは、“負担TOP5”には入らなかったけれど、実はトイレ掃除で地味にがんばっている“名脇役筋肉”たちの登場です。 「もう十分!おなかいっぱい!」「筋肉の夢でうなされそう…」という方は、下のリンクからメニューにお戻りください。 それでは――覚悟ができた方から、筋肉たちの更なるディープゾーンへ、いざ潜入開始です。 |

|  |  |

|

|

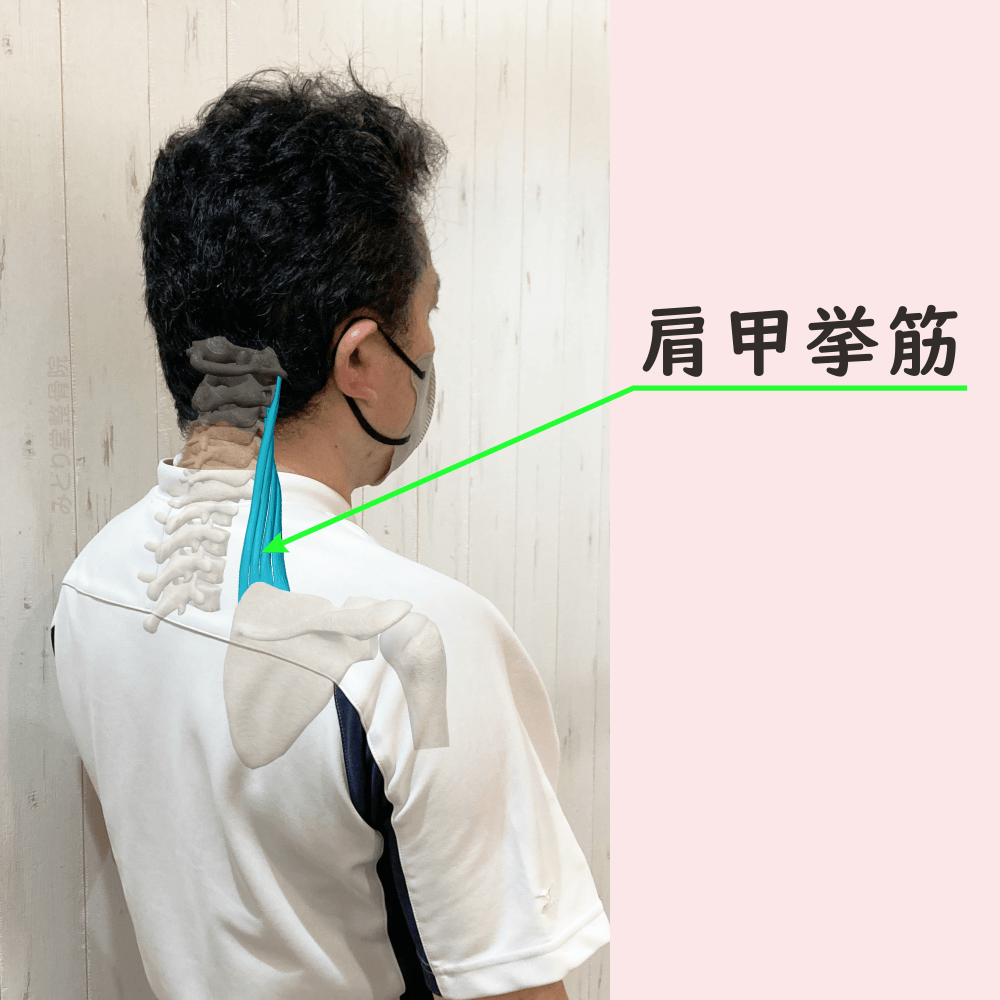

第6位 肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「“肩すくめ”でガチガチに」 トイレの奥のほうを掃除しようとして、肩をクッとすくめながら手を伸ばす―― この筋肉は、頚椎と肩甲骨とをつなぐ細長い筋肉。 日常生活ではあまり意識することのない筋肉ですが、緊張や不安を感じたときに肩をすくめる反応などにも関与する、繊細な筋肉でもあるんです。 トイレ掃除では、狭い場所で無理な姿勢を取る場面が多く、どうしても肩をすくめた状態で腕を使う動きが続きがち。 この筋肉がこり固まると、肩の上部(首寄り)にズーンと重い感覚が出たり、首を後ろに反らせづらくなる・回しにくくなるといった不調にもつながります。 対策としては、作業の合間に首をゆっくり回したり、軽く横に倒したりするだけでも、肩甲挙筋の緊張が軽減すると思いますよ 「肩をすくめているな…」と気づいたときは、ふーっと息を吐きながら、そっと肩を落としてリラックス。 |

|

|

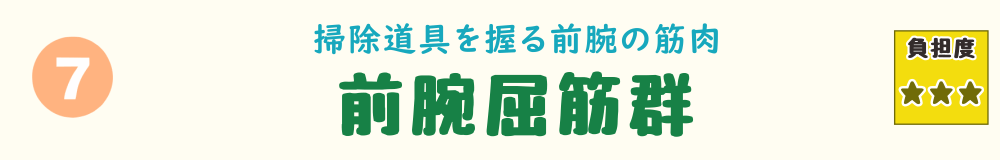

第7位 前腕屈筋群(ぜんわんくっきんぐん) ≪負担度:★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「握る・つかむ・ひねる・押す・こする…」 スポンジ、ブラシ、掃除シートにスプレー…… この筋肉群は、肘から手首(手のひら側)にかけて走っている筋肉のグループで、手首や指を曲げたり、握ったりする動きを担っています。 構成する主な筋肉には、

などがあり、これらの筋肉が連携して“握る・つかむ・押す”といった動作を行えているのです。 掃除の動作では、これらの筋肉をじわじわと使い続ける「持続的な力の発揮」が多く、「握りっぱなし状態」で休みなし! また、トイレ掃除は中腰や前かがみの姿勢での作業が多いため、腕が下に垂れた状態になりがち。 疲労がたまると、「手がだるい」「握力が落ちた気がする」「物を落としやすくなった」など、日常生活にも影響が出やすい部位なので、こまめなケアが重要です。 作業の合間には、腕を肩より高く挙げて(いわゆるバンザイ姿勢)手をグーパーしたり、手首をくるくる回す軽い体操を取り入れると、筋肉のこわばりを和らげ、疲労の蓄積を防げます。 前腕屈筋群――地味だけど働き者なこの筋肉たちに、たまには労いの時間を♪ |

|

|

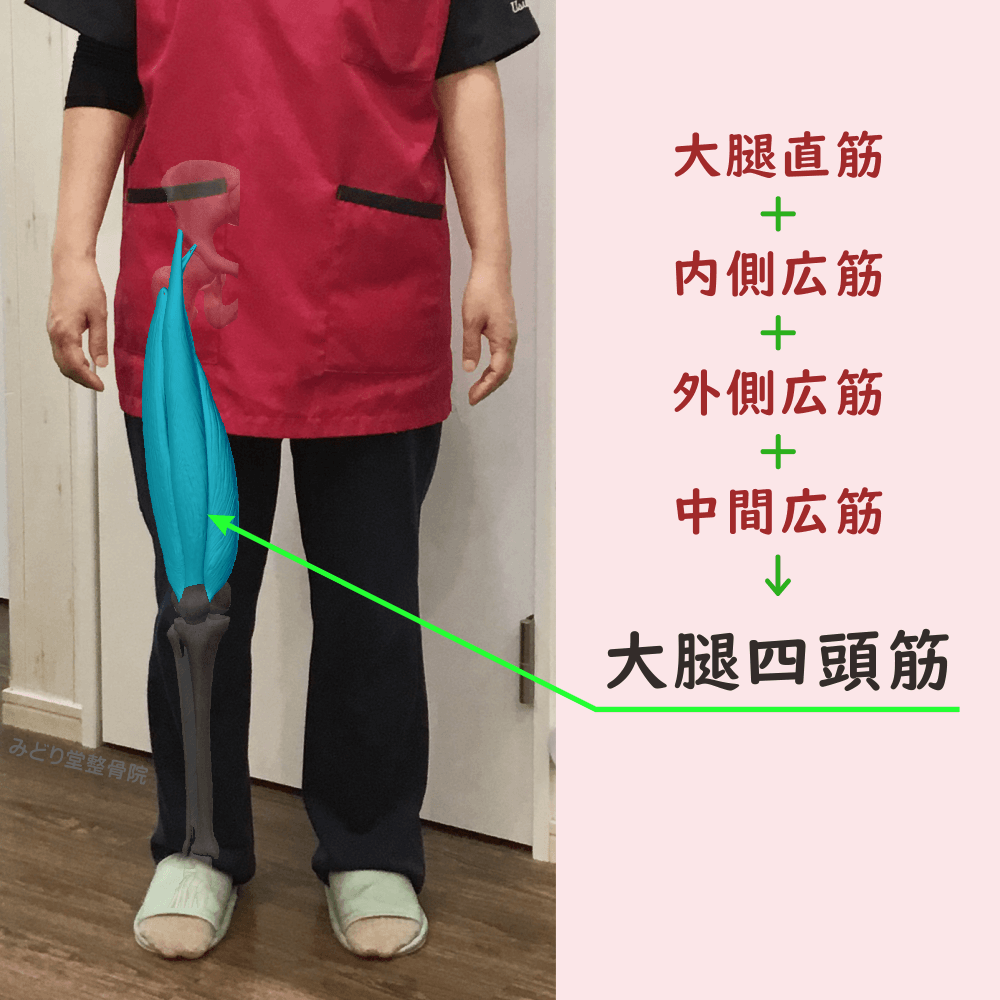

第8位 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「しゃがむ・立つ・中腰をキープ!」 トイレ掃除の時って、しゃがんだり中腰になったり、細かい場所に手を伸ばすために脚の動きをフル活用しますよね。 この筋肉は、太ももの前側にある4つの筋肉―― ・大腿直筋(だいたいちょっきん) ――から構成されていて、膝を伸ばす動きや、立ったりしゃがんだりするときの脚の支えとして働いています。 たとえば、便器の裏側や床の隅を掃除しようとしゃがみ込むとき、立ち上がるとき、そして中腰で体勢をキープしながらこすり掃除をするようなとき。 とくに「中腰姿勢」は、じつはかなりの負担。 膝は曲がった状態、でも完全には座り込んでいない…。この「中途半端」な体勢を維持するとき、大腿四頭筋はずーっと緊張状態。 この筋肉が疲れてくると、しゃがんだ姿勢からスムーズに立ち上がれなくなったり、脚が重だるく感じたり、翌日に太ももに筋肉痛のような張りが出ることもあります。 負担をためないためには、作業の合間に立ち上がって脚を伸ばす・軽く膝を曲げ伸ばしするなど、太ももまわりを意識的に動かす体操を取り入れるのが効果的。 しゃがむ・立つ・キープする―― |

|

|

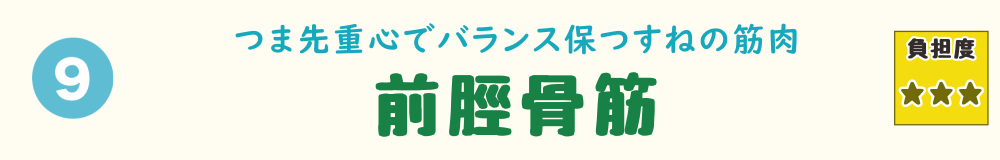

第9位 前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「つま先でバランス、足首でグッと支える」 トイレ掃除をしていると、便器の奥や壁のすき間、床の隅―― 前脛骨筋は、すねの外側から足首の内側にかけて走る筋肉で、つま先を上げる動きや、他の筋肉と協力してバランスを保つ働き、“かかと着地”のサポートなど、歩行には欠かせない存在です。 トイレ掃除では、前かがみ姿勢のままつま先に体重をかけたり、足首を固定しながら上半身を伸ばすような体勢をとることも多く、知らず知らずのうちにこの筋肉にじわじわと負荷がかかっています。 また、便器の裏や床の奥を掃除するとき、かがんだまま片足を前に出すような姿勢や、足元を踏ん張って体を支える動きは、前脛骨筋にグッと力が入りやすく、負担の大きい作業です。 予防のためには、掃除の合間につま先を上下に動かしたり、足の指でグーパーをするような体操を取り入れて、前脛骨筋まわりの血流を促すのが効果的です。 普段はあまり意識されない筋肉ですが、足元から全身の動きを支える“名脇役”。 |

|

|

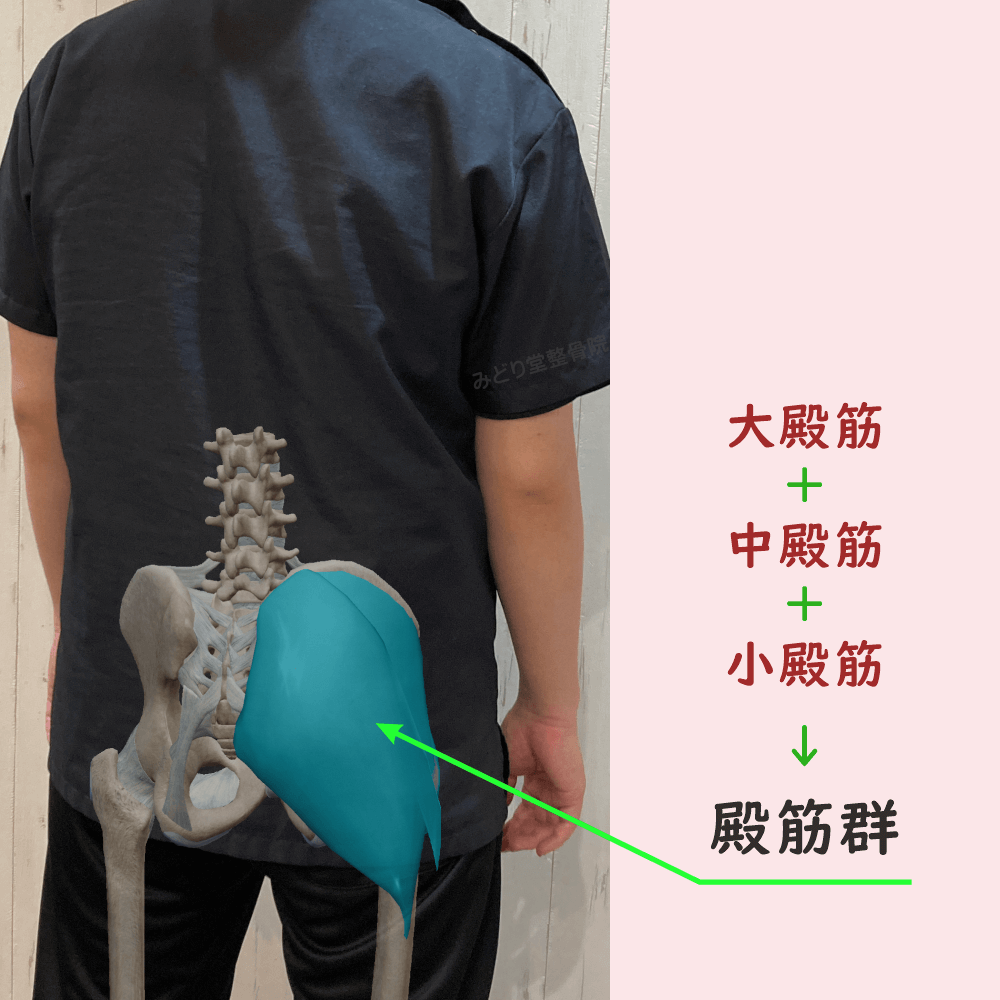

第10位 殿筋群(でんきんぐん) ≪負担度:★★≫ トイレ掃除での主な負担: 「立つ・しゃがむ・片足に体重をかける」 トイレ掃除って、想像以上におしり周りの筋肉をよく使っているんです。 殿筋群は、おしりにある大殿筋(だいでんきん)・中殿筋(ちゅうでんきん)・小殿筋(しょうでんきん)の総称で、歩く・立つ・しゃがむなど、日常的な動きに幅広く関わっています。 トイレの掃除の作業で、とくに負担がかかりやすいのは「中殿筋」。 一方、立ち上がる・しゃがむ動作で大きく働くのが「大殿筋」。 そして、姿勢の微調整や股関節の動きに貢献しているのが「小殿筋」。 これらの筋肉は、前かがみ・中腰・片足重心といった不安定な姿勢を下半身から支える役割を担っており、とくに長時間の作業になると、じわじわとおしりまわりが張ってくるような感覚になることも。 「しゃがんで立ち上がるときに、おしりが重だるい」「片足で踏ん張っていたら、腰の横〜おしりが張ってきた」――そんなときは、殿筋群が疲れているサインかもしれません。 作業の合間には、足を肩幅に開いてゆっくりおじぎをしたり、おしりを左右にゆらすような動きを取り入れることで、殿筋群の緊張をゆるめ、血流も促進されます。 腰やひざの負担軽減にもつながるので、意識的に体をリセットしてみてくださいね。 |

|

| 🥷ここまで読破された皆さま、真の“筋肉使い”認定です。 この知識、負荷レベル冒険級の「日常」にもきっと通用するはず。 どうか無理せず、安全第一で、負担の多い「日常」を生き延びてください! |

![]()

|  |  |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 日常のストレッチ・体操 » 日常動作での負担「トイレ掃除」編