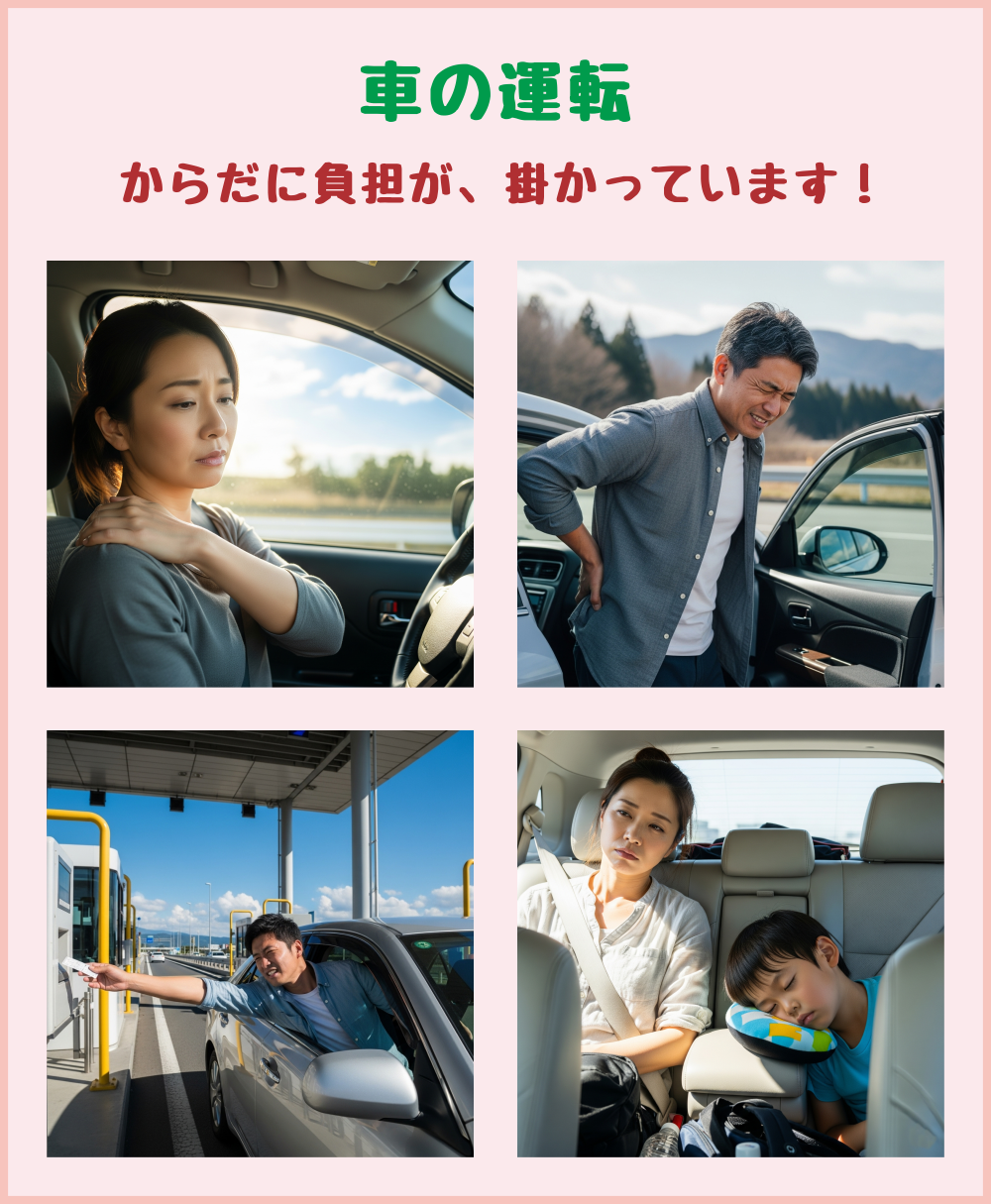

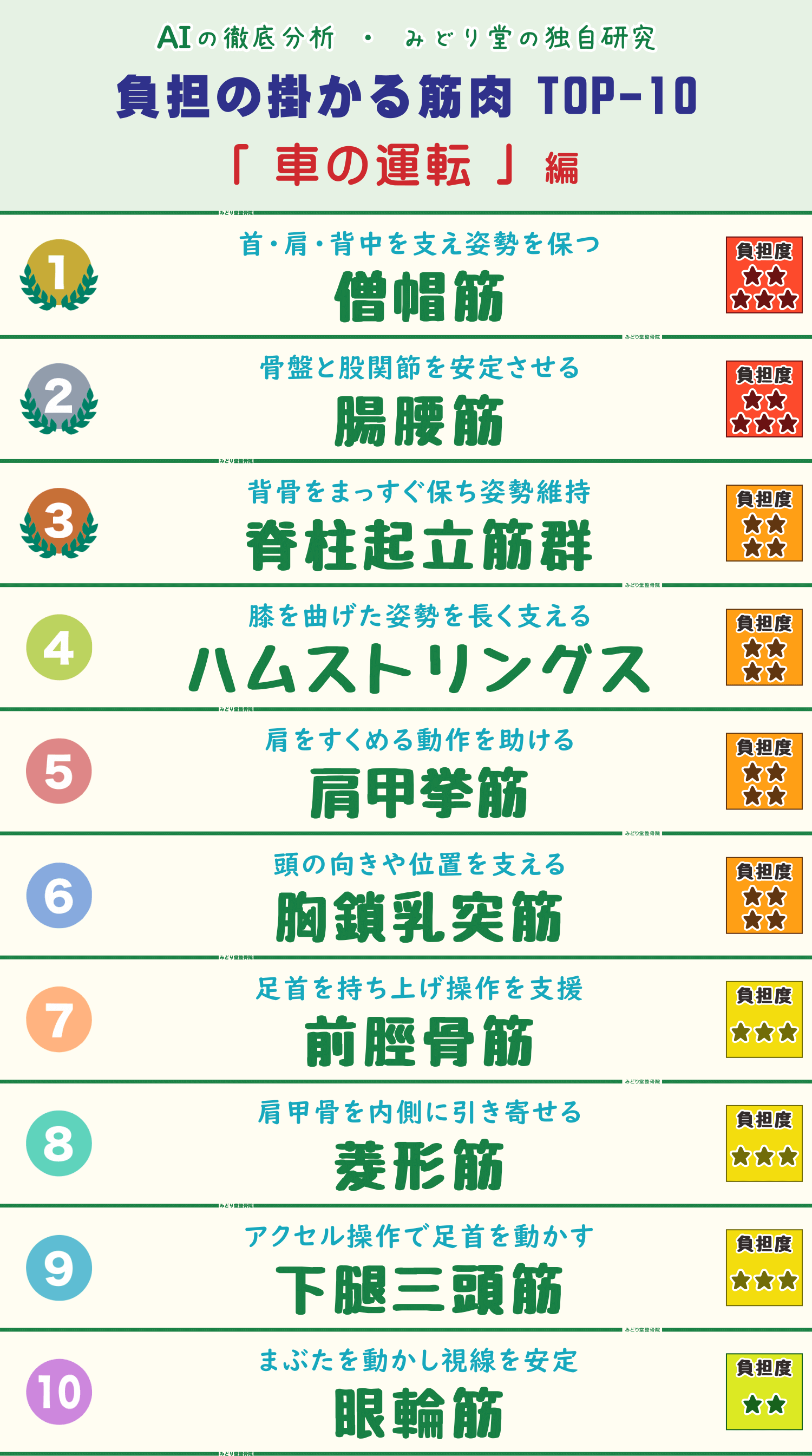

日常動作での負担「車の運転」編

|

|

| 車の運転は、座ってハンドルを握っているだけに見えて、実は体のさまざまな筋肉にじわじわと負担がかかる動作です。長時間の同じ姿勢や、ブレーキ・アクセルの操作、周囲への注意など、意外と全身を使っています。 首や肩、腰、脚の筋肉たちは、同じ姿勢を保ち続けながら運転中の体勢を支えたり、細かな動きに対応したりと、フル稼働しているのです。そのため、特定の筋肉に負担が集中しやすく、疲れやコリにつながることもあります。 そこで今回は、みどり堂整骨院独自の研究データをもとに、AIが「車の運転時にどの筋肉にどれくらいの負担がかかっているか」を解析。負担の大きい筋肉をランキング形式でご紹介します。 知らず知らずのうちに酷使している筋肉を知ることで、日々のセルフケアや不調の予防に役立つかもしれませんよ! |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 車の運転は、長時間の同じ姿勢やペダル操作、視線の固定などにより、特定の筋肉に負担がかかりやすい動作です。 車種や体格、天候、路面状況、運転時間などによって、筋肉への負担には個人差があります。 あくまでセルフケアや身体への気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は、医師や柔道整復師・整体師などのからだの専門家にご相談ください。 |

|

|

| ※運転中の方は、必ず安全な場所に車を停めてから行いましょう。 休憩所のベンチや車のシートなど、座った状態で行います。

|

|

| 頭をゆっくりと左に傾けます。 さらに、左手をそっと添えて、傾ける動きをやさしく補助しましょう。 無理に引っ張らず、痛みのない範囲で軽く行ってください。 |

|

| 左に傾けた頭の角度はそのままキープします。 右腕を下方向へゆっくりと伸ばしましょう。 右の首から肩にかけて、心地よく伸びる感覚があればOKです。 そのまま10秒キープしてください。

|

| 【注意】 無理せずに自分のからだにあった強度(痛みを感じない程度)で行うようにしてください。 |

|

|

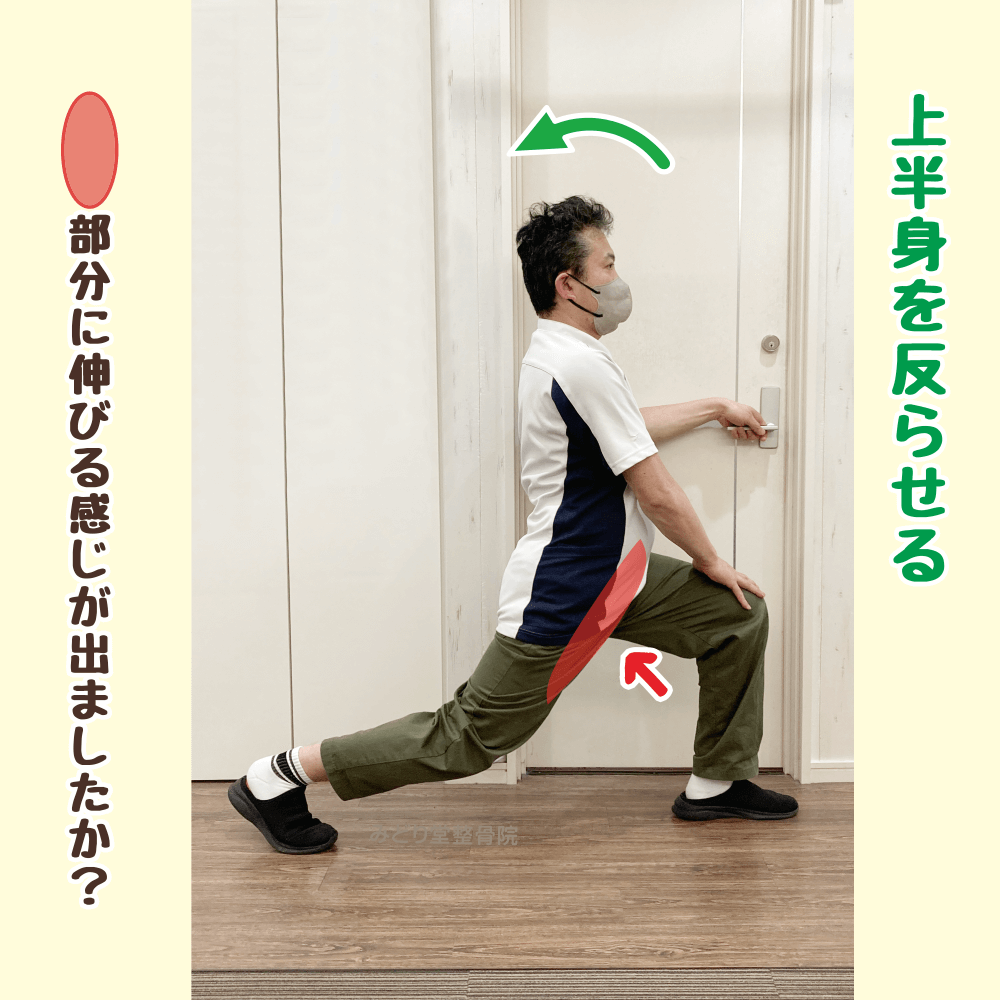

| 肩の力を抜き、リラックスした状態で立ちます。 バランスを崩さないよう、安定した場所につかまりながら行いましょう。

|

|

前後に大きく足を開きます。

|

|

胸を張るように、上半身をゆっくりと反らせます。

痛みを感じない程度に、無理せず行ってください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 長時間の運転って、気づかないうちに体のあちこちに負担がかかってるもの。 ● 準備体操をしてから出発! ● こまめに休憩をとる ● 姿勢をチェック! ● 渋滞中こそ“ゆるめ体操” 同じ姿勢が続くと、筋肉も固まりやすくなります。 |

|

| 🚗 ここから先は、筋肉に関する専門的(ちょっとマニアック)な解説に突入します。 「長距離ドライブで、どの筋肉が悲鳴をあげているのか気になって仕方ない!」という探究心あふれる方──筋肉ワールドへようこそ!「筋肉の話はほどほどで…」という一般の方は、以下のリンクからメニューページへ退避できますのでご安心ください。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)によって運転動作の際の負担を理論的に計算したものです。 ただし、運転時間や姿勢の癖、車種、体格(身長・体重・筋肉量)などの条件によって、負担の大きさや筋肉の使われ方は大きく異なる場合があります。 ここに示した順位や数値は、あくまで一つの参考情報としてご覧ください。実際の体感や状況に合わせて無理のないケアを心がけてください。 なお、このランキングは医学的・科学的に精密な測定を行ったものではないため、個人差があります。ご自身の体に不調を感じた際は、専門家への相談をおすすめします。 |

|

|

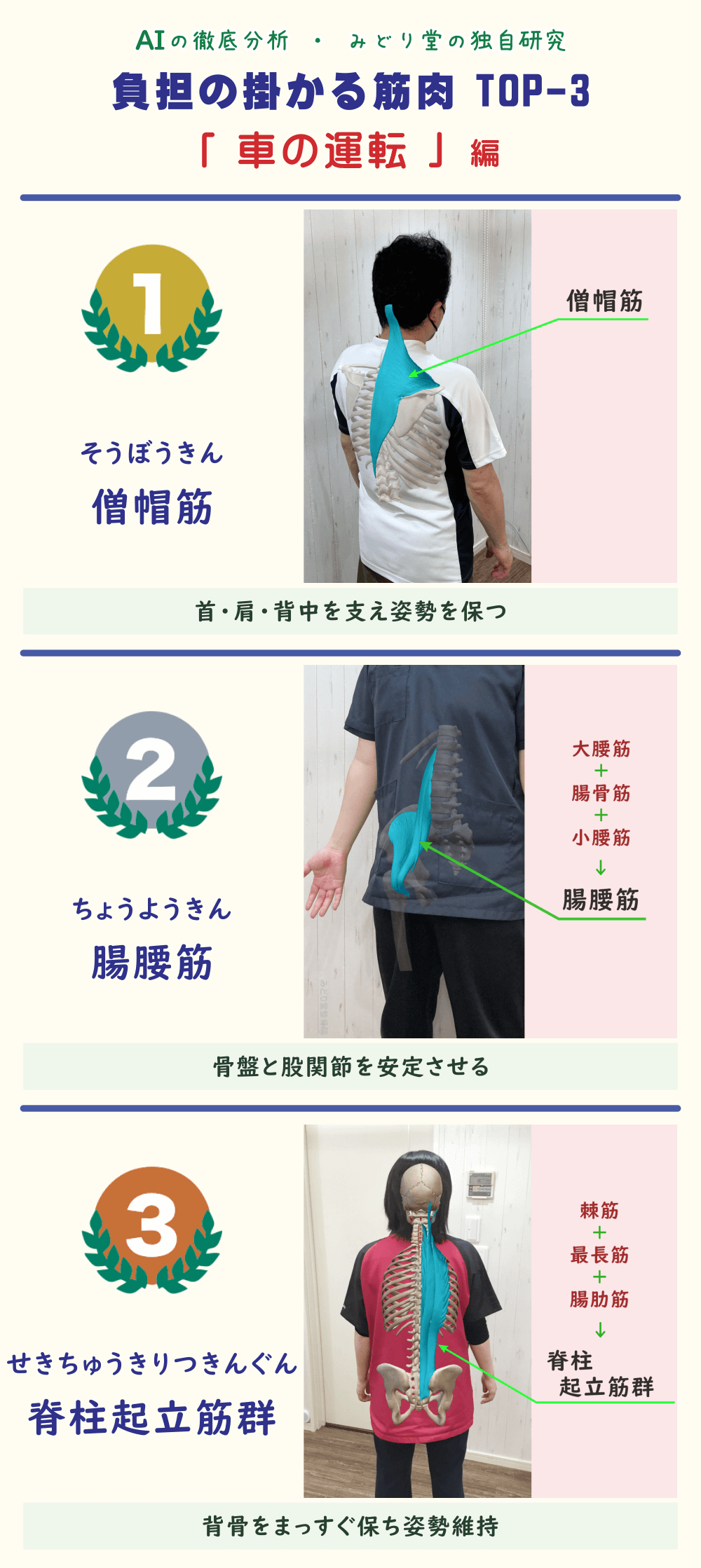

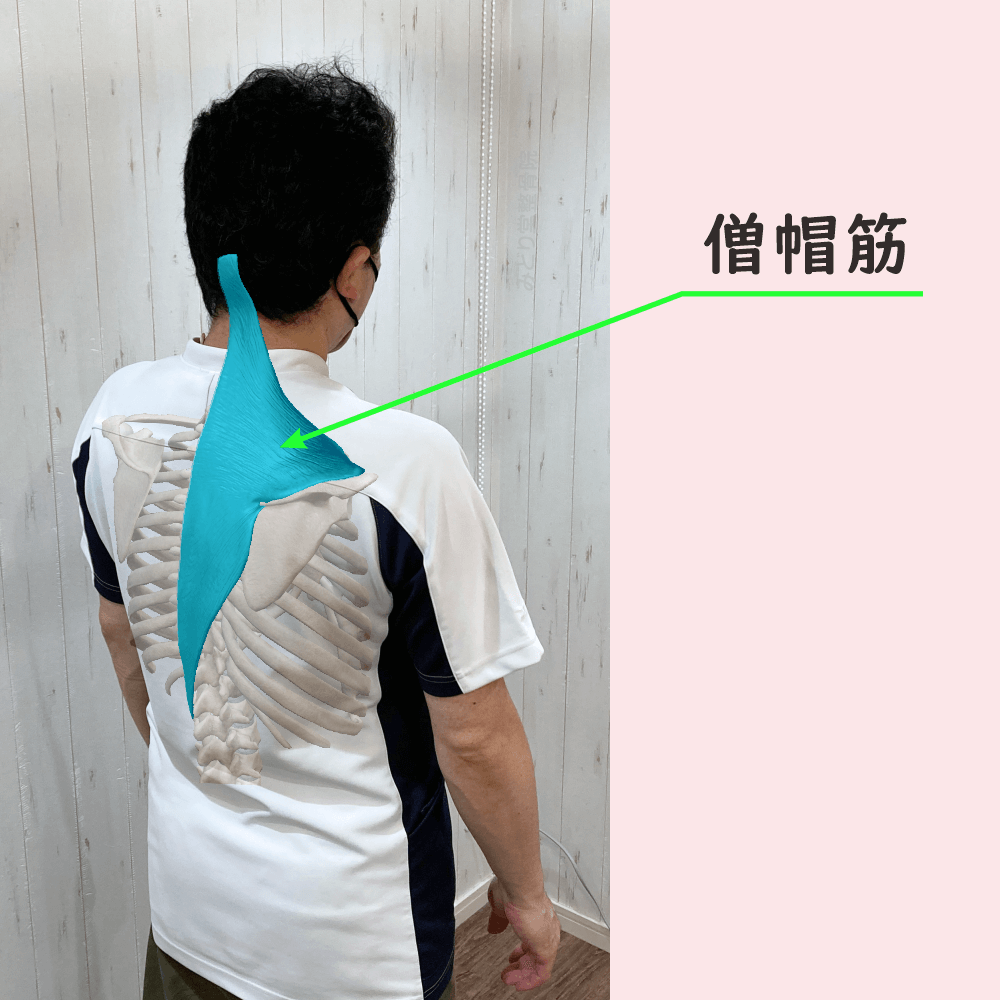

第1位:僧帽筋(そうぼうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「僧帽筋(そうぼうきん)」は、首のつけ根から肩、背中にかけて広がっている大きな筋肉。首を支えたり、肩甲骨を動かしたりと、なかなかの働き者です。 運転中って、ずっと前を見てたり、ハンドルを握りっぱなしだったりしますよね。 とくに高速道路や渋滞中みたいに、長時間同じ姿勢が続くと、筋肉にじわじわ疲れがたまって、気づいたらガチガチに…なんてことも。 「最近なんか、肩こりや首のだるさが気になるな…」という方は、僧帽筋が頑張りすぎてないか、ちょっと気にしてみるといいかもしれません。 運転中にこまめに姿勢を直したり、休憩タイムには肩をぐるっと回したり。 |

|

|

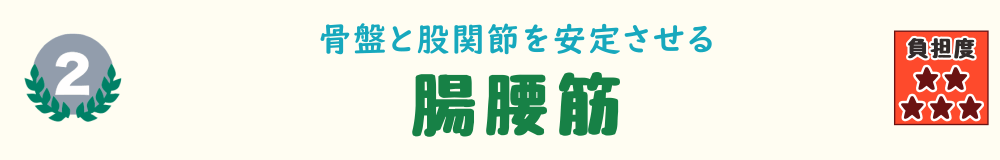

第2位:腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「腸腰筋(ちょうようきん)」は、腰の奥にあるインナーマッスル。 でも運転中、この腸腰筋にはちょっと変わった負担がかかってくるんです。 どういうことかというと、「たくさん動かして疲れる」んじゃなくて、「動かさなすぎて固まっちゃう」タイプの負担。 長時間座りっぱなしだと、腸腰筋はずーっと縮んだままの状態。 この状態が続くと、いざ車を降りたときに「腰が伸びにくい…」とか、「腰が痛い…」と感じる原因になってしまうことも。 長距離の運転や渋滞中など、座りっぱなしになりそうなときは、サービスエリアなどに立ち寄って、軽く体をゆらしたり、ストレッチを取り入れてみてください。 |

|

|

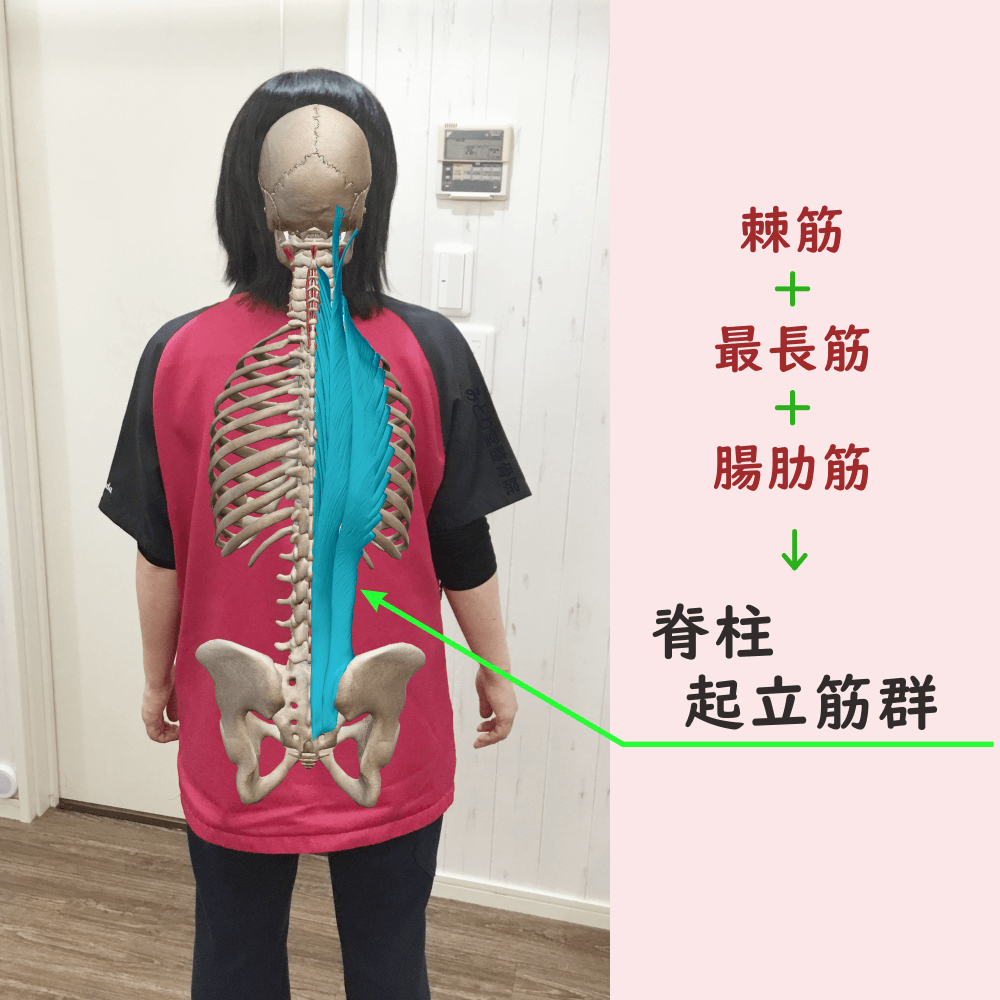

第3位:脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん)」は、背骨の左右を縦に走っている筋肉の集まり。 この筋肉たちの役割は、ずばり“姿勢をキープする”こと。 見た目にはまったく動いていないように見える運転中でも、背中の奥ではこの筋肉がずーっと働きっぱなし。実は「地味だけど働き者」な筋肉なんです。 しかも、前を注視しようとして首が前に出たり、背中が丸まったりすると、無理に姿勢を保とうとしてこの筋肉にさらに負担がかかることも。 だからこそ、ずっと同じ姿勢にならないように、たまには背伸びをしたり、背中を反らすようなストレッチで、がんばりすぎた背中を少しでもリフレッシュしてあげましょう。 |

|

|

第4位:ハムストリングス(はむすとりんぐす)) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 太ももの裏側にある筋肉のグループ。 運転中、特に右足でアクセルやブレーキを操作しているとき、このハムストリングスはずっと緊張しっぱなし。 さらにやっかいなのが、長時間座りっぱなしになること。 渋滞中や長距離ドライブのときは、途中で車を降りてちょっと足を伸ばしたり、太ももの裏側をゆっくりストレッチしてあげましょう。 少し動かすだけでも、だいぶスッキリしますよ。 |

|

|

第5位:肩甲挙筋(けんこうきょきん) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 肩甲挙筋は、首の骨(頚椎)から肩甲骨の上の角に向かってピンと伸びている、細長い筋肉。その名のとおり、肩甲骨を引き上げる働きがあり、肩をすくめるときなんかにも使われます。 この筋肉、運転中は“肩こり筋”としてひそかに大活躍中。 しかも渋滞や雨の日、慣れない道なんかでは、無意識に肩にグッと力が入りがち。 この筋肉がこわばってくると、肩こりや首の痛み、さらには頭痛まで引き起こすことも。 「なんか肩が上がったまま下がらないな…」と感じる人は、肩甲挙筋が疲れ切ってるサインかもしれません。 休憩のときには、首をゆっくり横に倒して、この筋肉をじんわり伸ばしてあげましょう。こり固まった肩まわりが、スーッと軽くなりますよ。 |

|

| 🚗 第1位から第5位までの筋肉解説をお読みいただき、お疲れさまでした! ここからは第6位以下の筋肉たちの登場です。アクセル・ブレーキ操作、ハンドルの保持、長時間の着座など、ドライブが生む“地味だけど深い負担”に迫る、まさに筋肉マニアのためのディープエリアです。「運転でどの筋肉に負荷がかかっているのか、気になってしまった…」というあなた。 その探究心、筋肉マニアの素質ありです。ぜひこのまま読み進めてみてください。「もう十分堪能しました…」「筋肉という言葉に拒絶反応が…」という方には、脱出用の退避ボタンをご用意しました。 無理せず、下のリンクからメニューに戻ってくださいね。 |

|  |  |

|

|

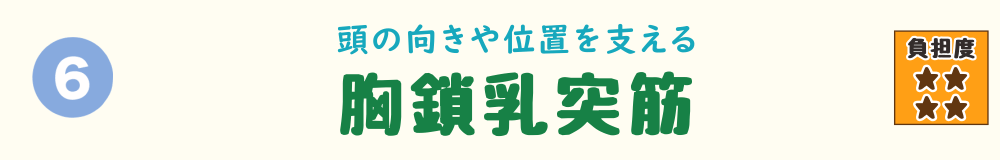

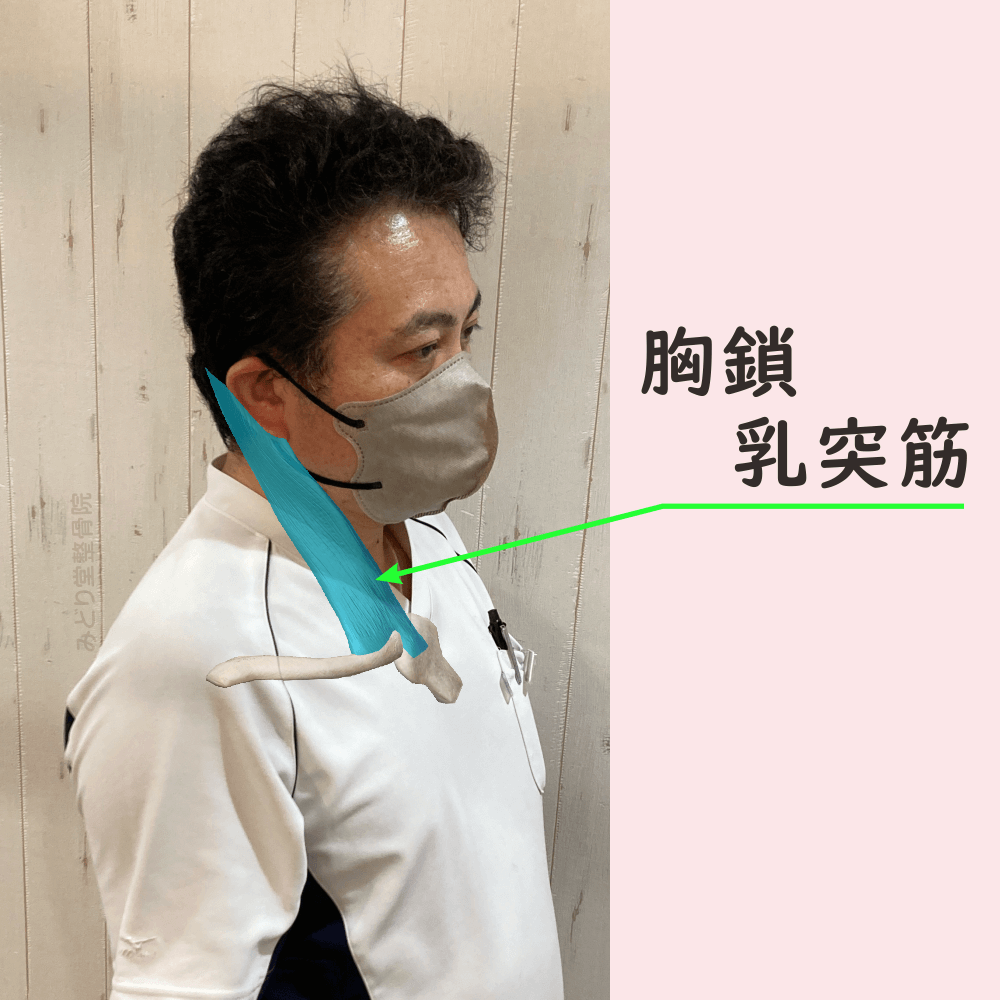

第6位:胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん) ≪負担度:★★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「頭の位置を保ち、視線を安定させる」 「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」は、耳のうしろから鎖骨や胸の骨(胸骨)に向かって斜めに走っている筋肉で、首をひねったり前に倒したりするときに使われます。首を横に向けたときにピンと浮き出る、あのスジみたいな筋肉ですね。 この筋肉、運転中は「頭を支える係」として大活躍。というのも、運転中は視線を前に向けたままキープしなきゃいけないので、頭がグラグラしないようにしっかり支えてくれてるんです。 特に長時間の運転や渋滞なんかでは、首の角度がずーっと変わらないので、胸鎖乳突筋にはじわじわと負担が…。 この筋肉がガチガチにこってくると、首こりはもちろん、頭痛や目の疲れ、さらに肩までガチガチ…なんてことにもなりがちです。 運転の合間には、首をゆっくり回したり、あごを少し引いて胸を開くようなストレッチをしてあげるとスッキリしますよ。 |

|

|

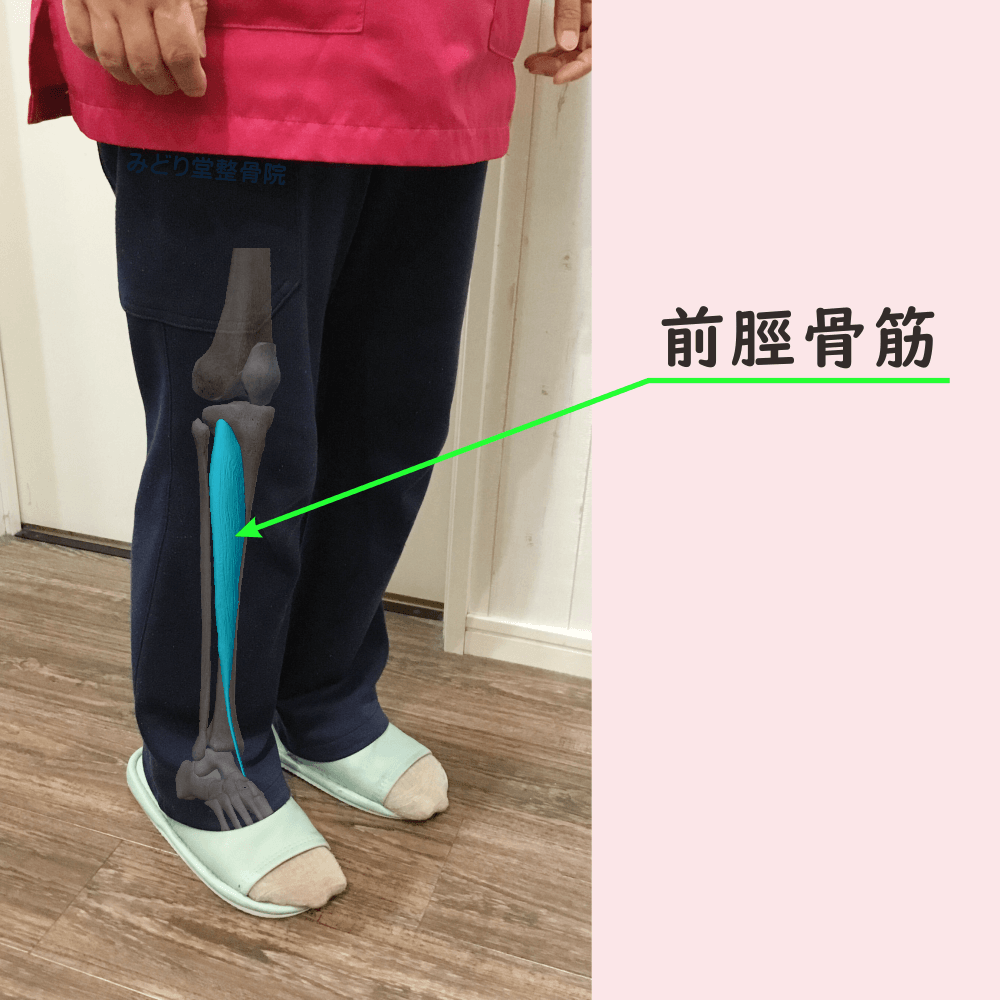

第7位:前脛骨筋(ぜんけいこつきん) ≪負担度:★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」は、すねの前側にある筋肉で、足首を持ち上げたり、つま先を上げたりするときに働く筋肉です。歩くときにも、つまずかないように足を引き上げてくれる大事な役割があります。 運転中、この前脛骨筋は特に“アクセルやブレーキを踏んでいないとき”に活躍しています。つまり、足をペダルから少し浮かせてスタンバイしている状態。実はこの「ちょい浮かせポジション」、地味に筋肉に効いてくるんです。 ずーっと足首を軽く上げたままキープしてると、前脛骨筋にはジワジワと疲労がたまっていきます。しかも見た目には動いていないから、自分でも気づきにくいのがまた厄介。 この筋肉が疲れてくると、足が重く感じたり、運転後にだるさを感じたりすることも。ときどき足首をクルクル回したり、足の甲を伸ばしたりして、リセットしてあげるのがオススメです。 ペダルを踏んでないときも、前脛骨筋はちゃっかり働いてる——そんな縁の下の力持ちなんですね。 |

|

|

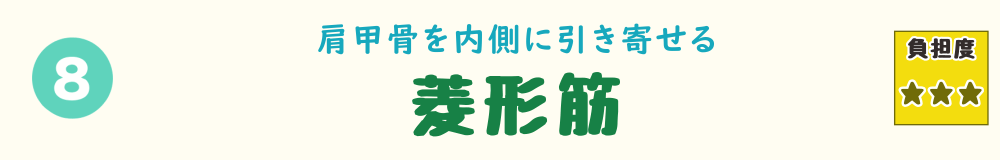

第8位:菱形筋(りょうけいきん) ≪負担度:★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「菱形筋(りょうけいきん)」は、背中の上のほう、肩甲骨と背骨のあいだにある筋肉です。大きく分けると「小菱形筋」と「大菱形筋」があり、どちらも肩甲骨を内側に引き寄せたり、背中をまっすぐに保ったりする役割があります。 この菱形筋、運転中は“背中の引き締め係”としてひっそり頑張ってくれています。とくにハンドルを握るときって、自然と肩が前に出やすくなるんですが、それに逆らって肩甲骨が開きすぎないように、菱形筋が静かに引き寄せてくれているんですね。 ただし、長時間同じ姿勢でいると、さすがの菱形筋も疲れてきます。肩甲骨の動きが悪くなると、背中のこりや肩の重だるさにもつながってきてしまいます。 運転の合間には、肩甲骨をぐるっと回してみたり、両手を前にグーッと伸ばすような動きで、こわばった背中をほぐしてあげましょう。 見えないけど大事なポジションで、姿勢を支えてくれているのが、菱形筋なんです。 |

|

|

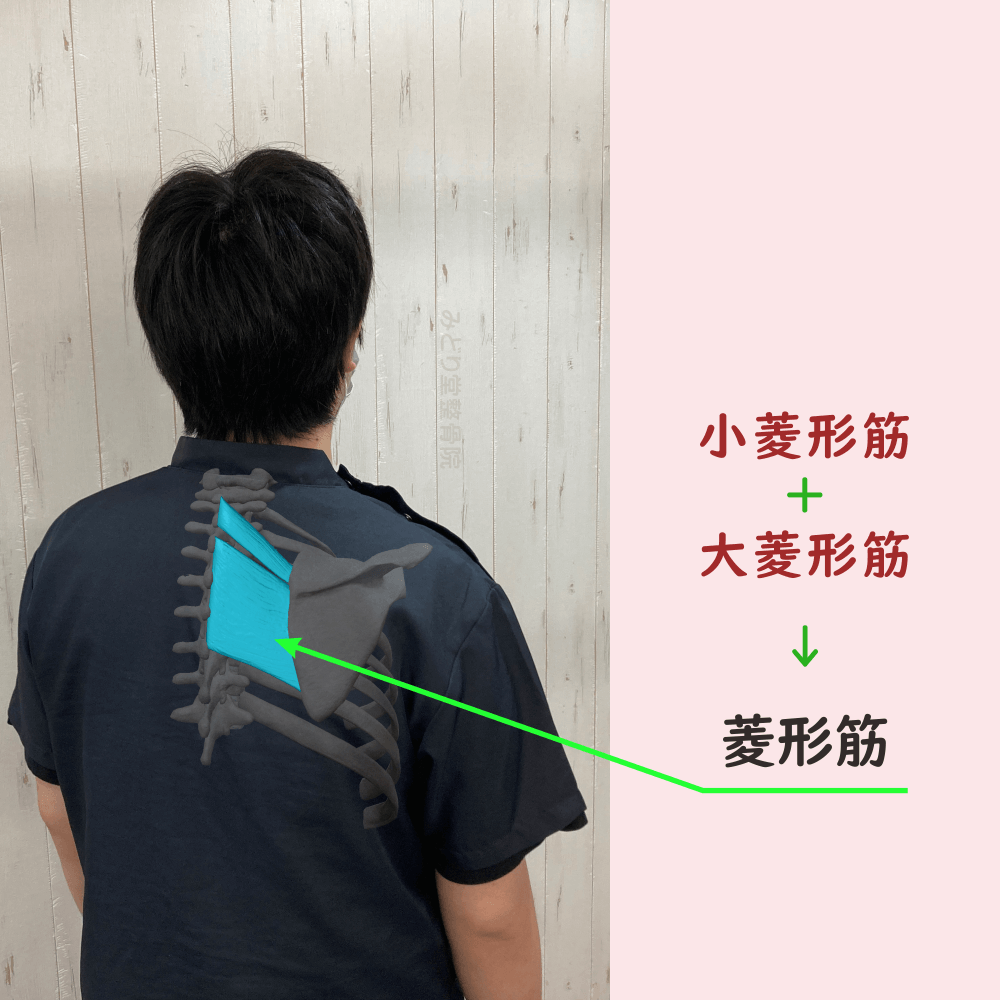

第9位:下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「下腿三頭筋(かたいさんとうきん)」は、ふくらはぎを構成する筋肉のグループで、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋の2つを合わせた呼び名です。 この筋肉の主な仕事は、つま先立ちのようにかかとを持ち上げること。つまり、足首を動かすときに欠かせない存在なんです。 運転中の足元を思い出してみてください。アクセルやブレーキを踏みこむとき、実は足首をけっこう細かく動かしていますよね? でも、ずっと同じ姿勢で運転していると、ふくらはぎの筋肉がほとんど動かず、血流が滞ってむくみやすくなったり、足が重だるく感じることも。 そんなときは、休憩中にかかとをゆっくり上げ下げしてみましょう。ふくらはぎがポンプのように働いて、血流がスムーズになりますよ。 “縁の下の力持ち”的な存在のふくらはぎ、たまには労ってあげたいですね。 |

|

|

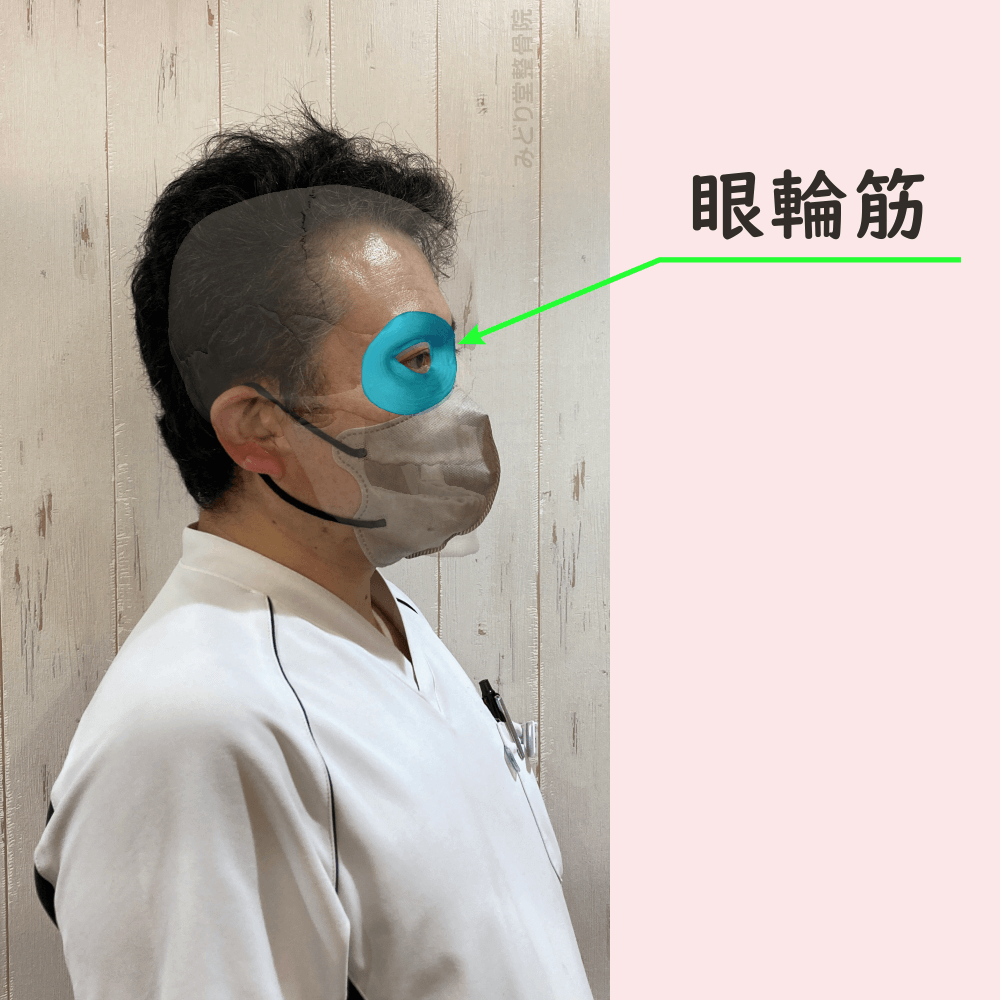

第10位:眼輪筋(がんりんきん) ≪負担度:★★≫ 自動車の運転での主な役割: 「眼輪筋(がんりんきん)」は、目のまわりをぐるっと取り囲むようについている筋肉で、「まぶたの開け閉め」や「まばたきの動き」に関わっています。 運転中って、集中するあまり、つい「まばたき」の回数が減っちゃいがちですよね? そんなとき、がんばってくれているのがこの「眼輪筋」。 長時間の運転では、どうしても目の疲れがたまりがち。 目の奥の疲れがスーッと引いて、目の疲れも気分もリセットできるんです。けっこう気持ちいいですよ。 |

|

| 🔧最後までお読みいただいたあなた… もう筋肉整備士です! ハンドルを握る手、アクセルを踏む足、座りっぱなしの腰… まずは深呼吸。日常の“運転疲れ”、ひとつずつ整えていきましょう。 |

![]()

|  |  |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 日常のストレッチ・体操 » 日常動作での負担「車の運転」編