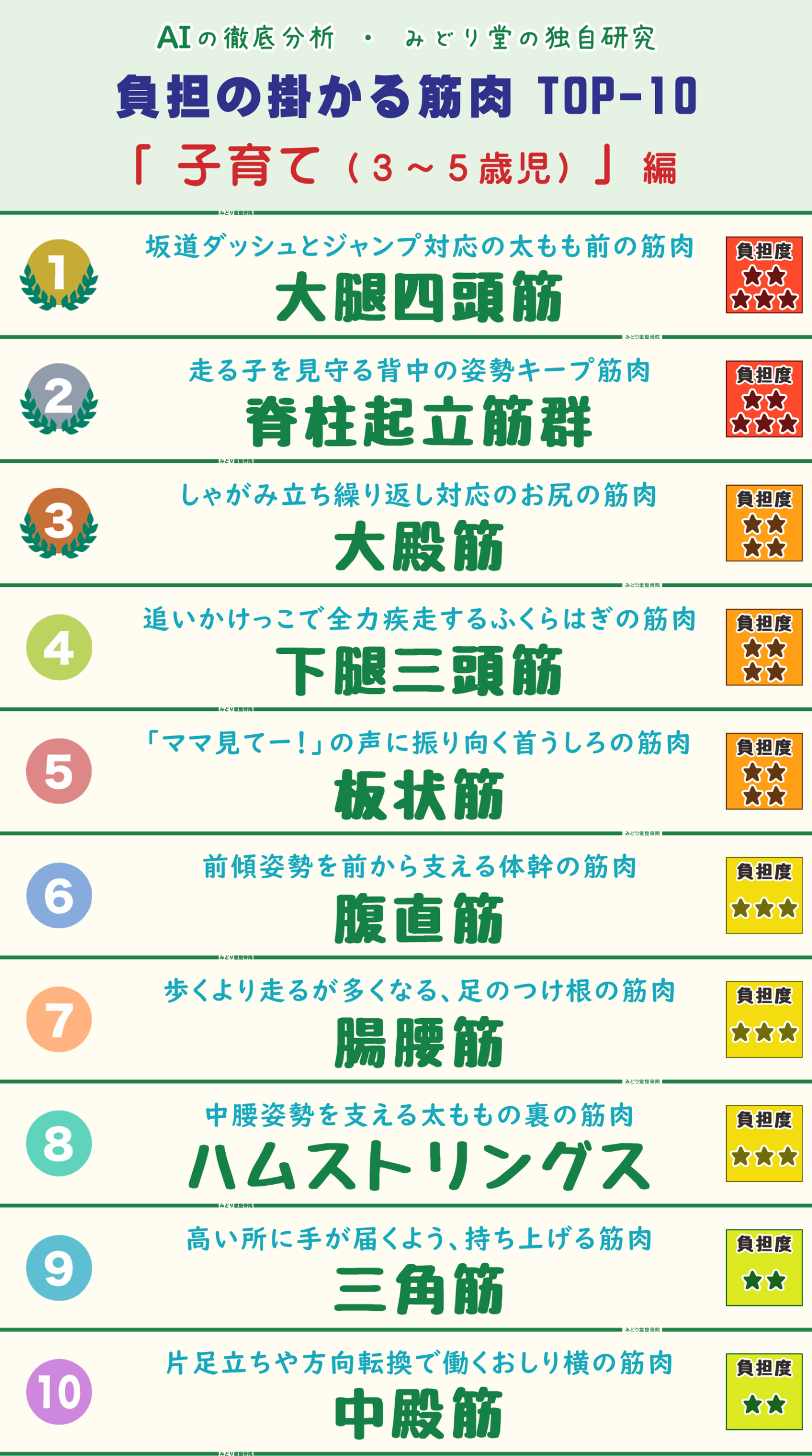

日常動作での負担「子育て(3~5歳児)」編

|

|

| 子育て期は、毎日が体にとって試練の連続。 とくに3〜5歳児はアクティブ期に突入し、予測できない動きに合わせて体を使い続ける体力勝負の日々が続きます。「ママ見てー!」と走り出す、跳ねる、よじ登る…… 好奇心のままにどんどん動き回る子どもたちに付き合って、親も常に動きっぱなし。 しゃがんだり、持ち上げたり、全力で追いかけたり―― 日常のなかで筋肉への負担がぐんと大きくなる時期です。この頃の子どもは、動作の大きさ・素早さ・複雑さが一気に増してくるのが特徴。 それにともなって、保護者の肩・腰・太もも・ふくらはぎ・体幹など、全身の筋肉が知らず知らずのうちに酷使されています。さらにこの時期になると、抱っこひもやベビーカーを卒業する家庭も増えてきます。 そのぶん親の体で直接支える場面が多くなり、身体への負担はさらに大きくなっていきます。しかも、片手抱っこ+斜めしゃがみ+長時間キープといった“不自然な動きの連続”で、疲労がじわじわと蓄積しやすいんです。「最近、立ち上がるときに足が重い……」「肩や腰が固まってきた気がする……」そんな体のサイン、見過ごしていませんか?今回は、みどり堂整骨院の視点とAI解析をもとに、3〜5歳児の子育てでとくに負担がかかりやすい筋肉TOP10をランキング形式でご紹介します。今の自分の体が、どんな筋肉をがんばらせているのか―― ちょっと立ち止まってチェックしてみませんか? セルフケアやストレッチの参考にも、ぜひお役立てください。 |

|

| ※このランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、AI解析によって導き出したものです。 3〜5歳児は動きがより活発になり、ジャンプ・走る・坂道遊びなどダイナミックな動作が増える時期です。 育児スタイルや体格、道具の使用状況などにより、筋肉への負担は個人差があります。 あくまでセルフケアや体の気づきの参考としてご覧ください。無理のない範囲でケアを行い、不調が続く場合は専門家へご相談ください。 |

|

|

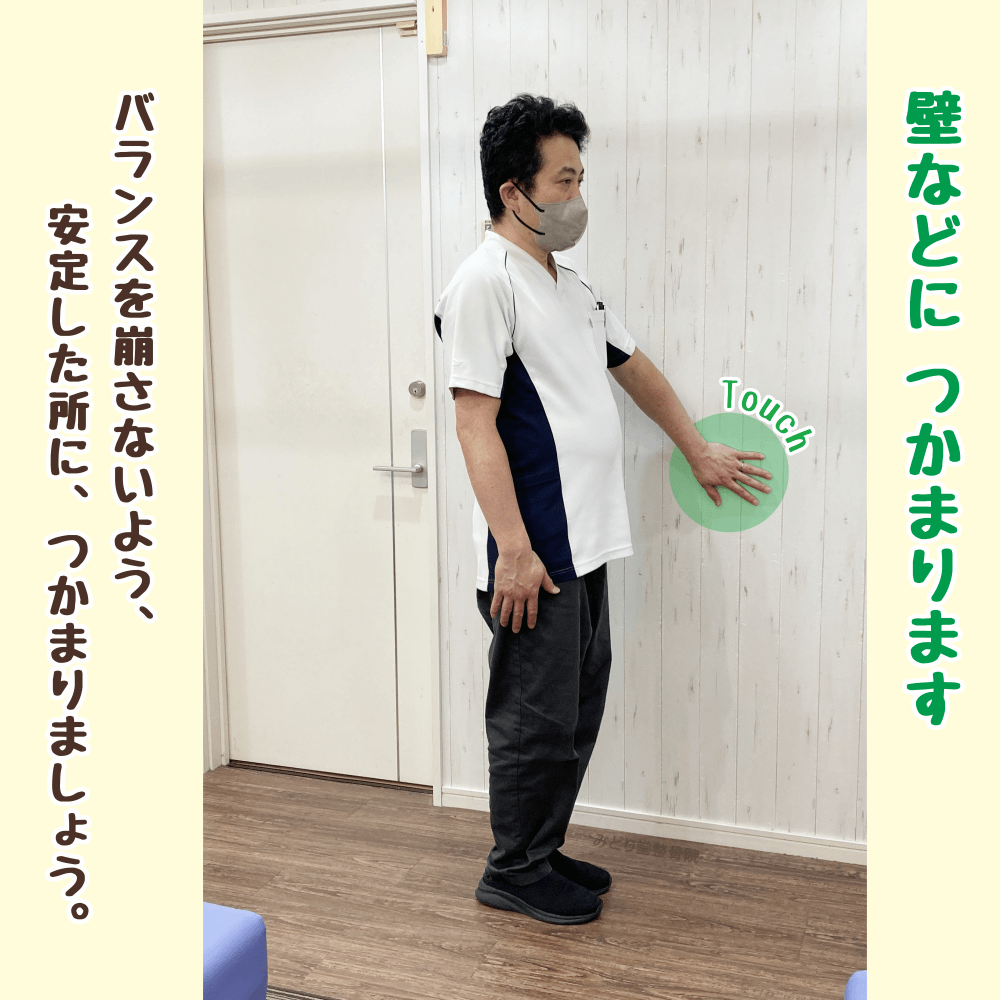

| STEP-1 : 準備姿勢をとる 壁や手すりなど安定したものにつかまり、まっすぐ立ちます。

|

|

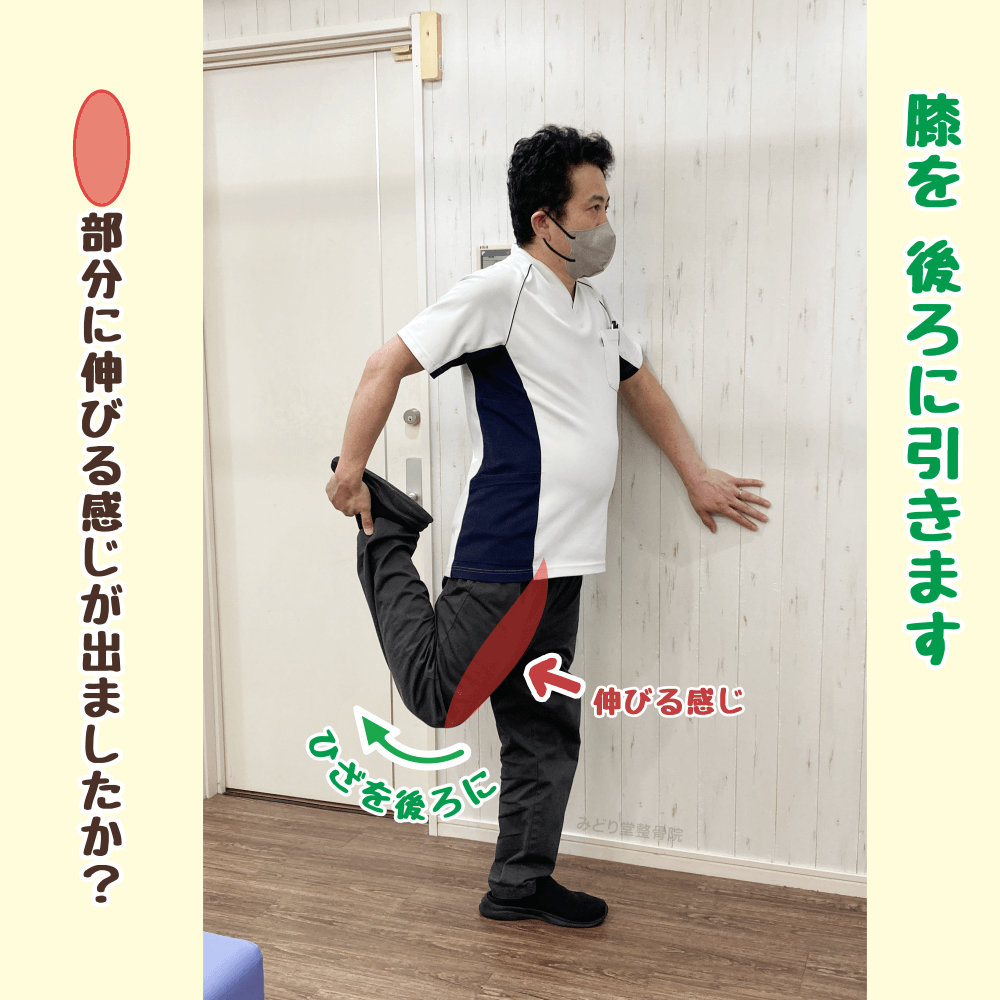

| STEP-2 : 足首を持つ 右ひざを曲げ、右足首を右手で持ちます。

|

|

| STEP-3 : 太もも前側を伸ばす 右足首を持ったまま、右ひざを後ろにゆっくり引きます。 右側が終わったら、左右を入れ替えて、左側も同じように行います。

|

| ※ 注意事項 無理にひざを引きすぎないようにしましょう。 |

|

|

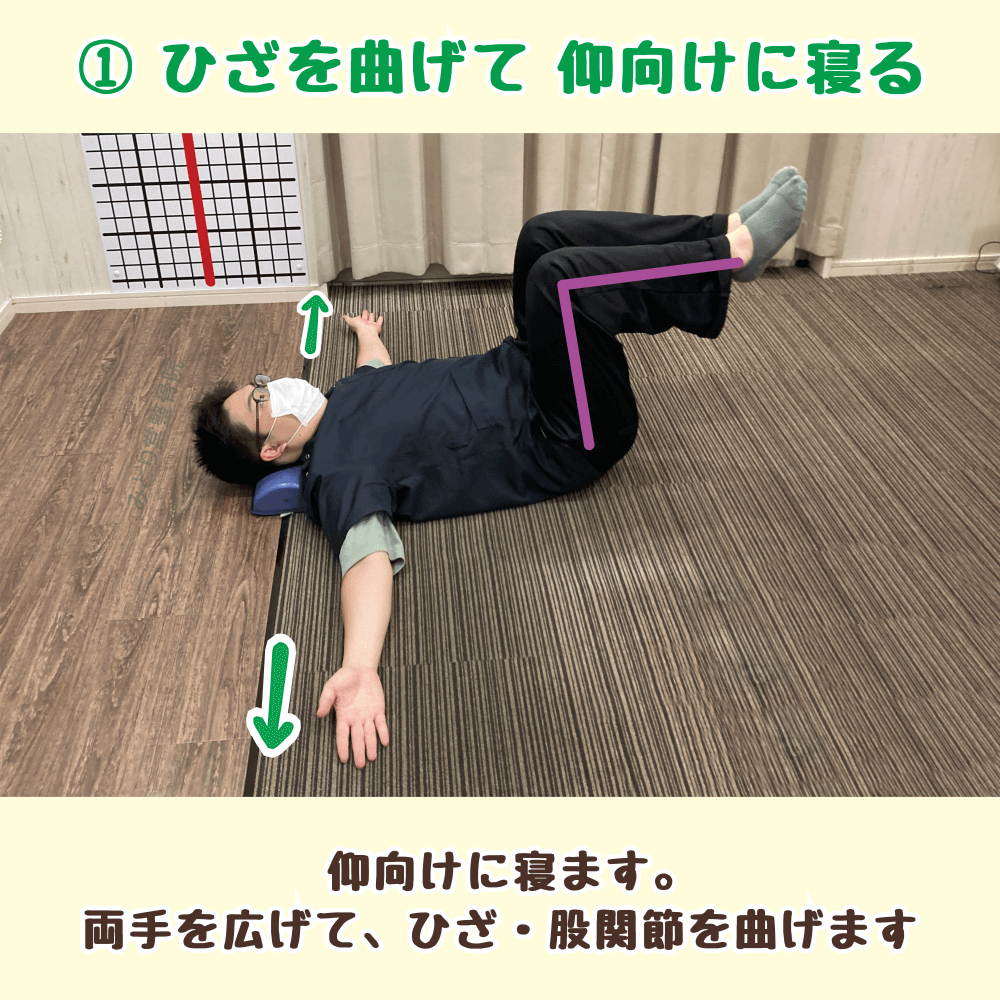

| STEP-1 : ひざを曲げて仰向けに寝る 仰向けに寝て、肩や首の力を抜き、呼吸を整えましょう。 両ひざと股関節を直角に曲げます。

|

|

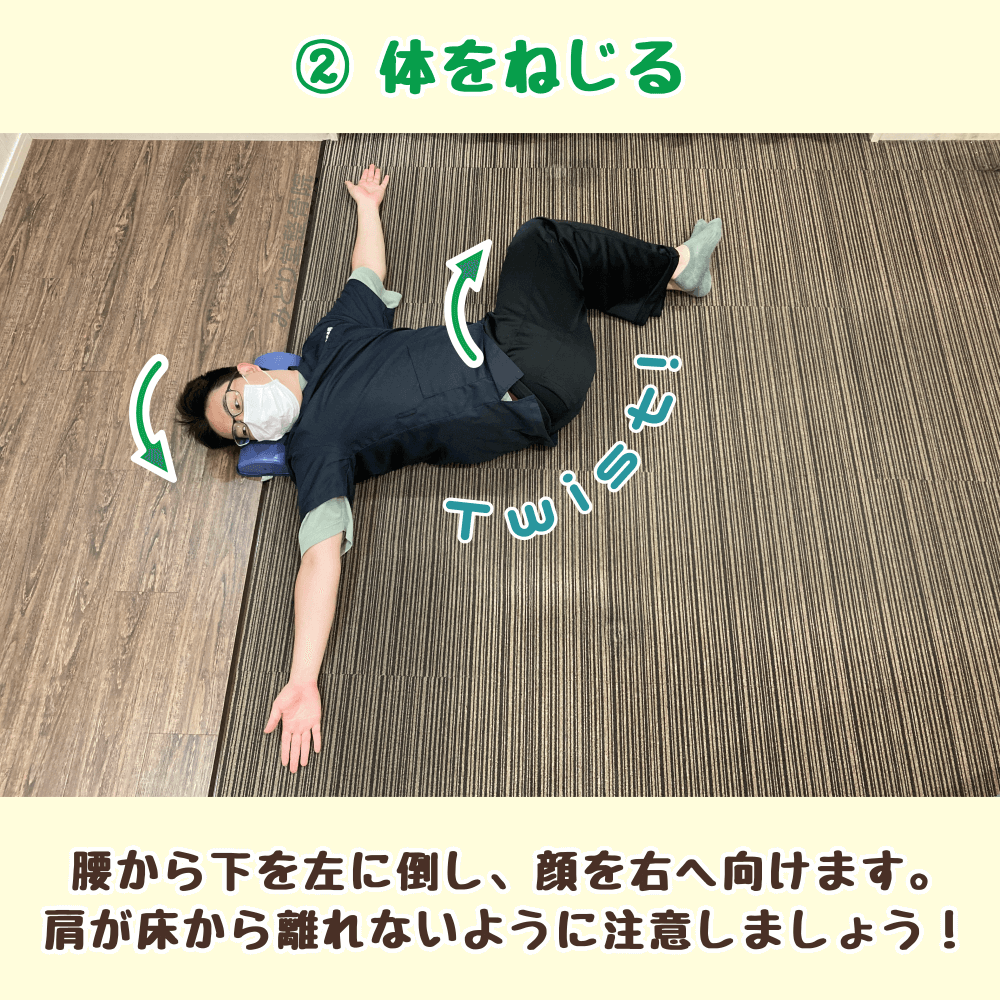

STEP-2 : 体をねじる 腰から下をゆっくり左に倒し、顔は右へ向けます。 肩が床から離れないように注意しましょう。

|

|

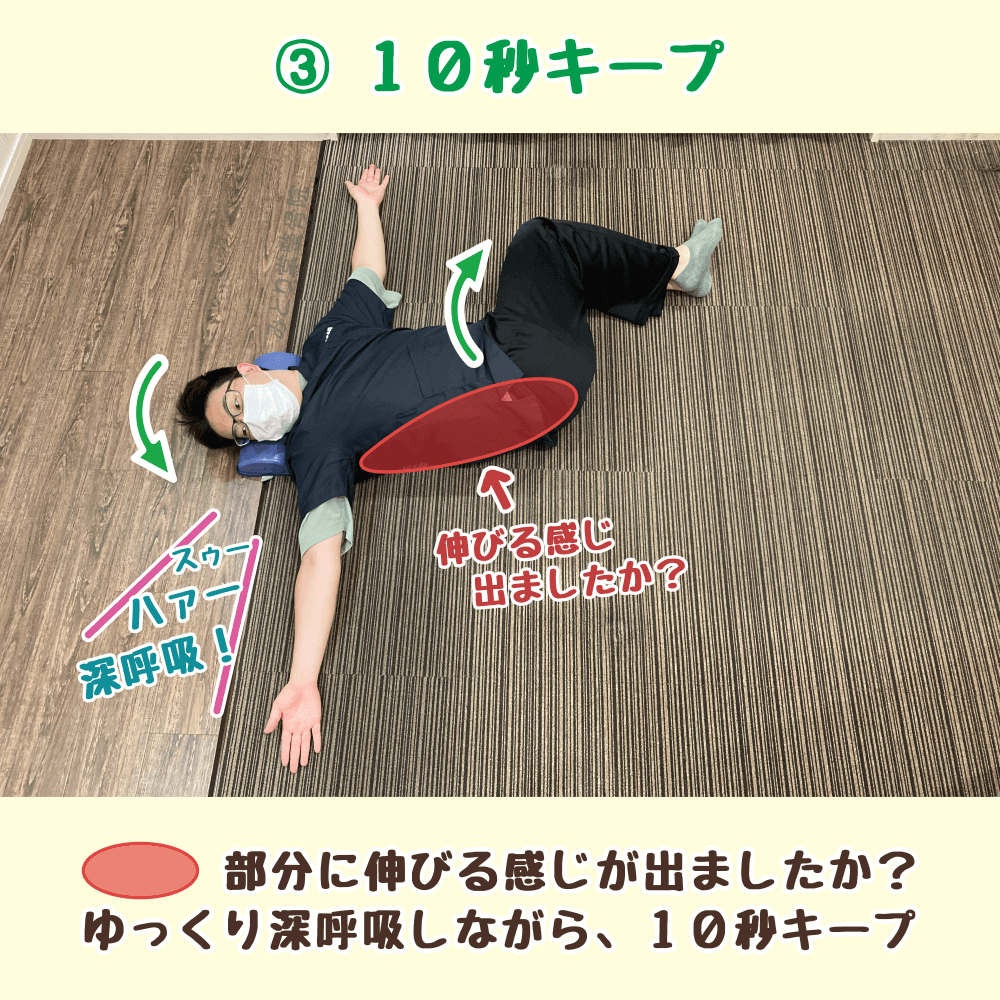

STEP-3 : 10秒キープ 背中から腰にかけての伸びを感じながら、ゆっくり深呼吸。

|

|

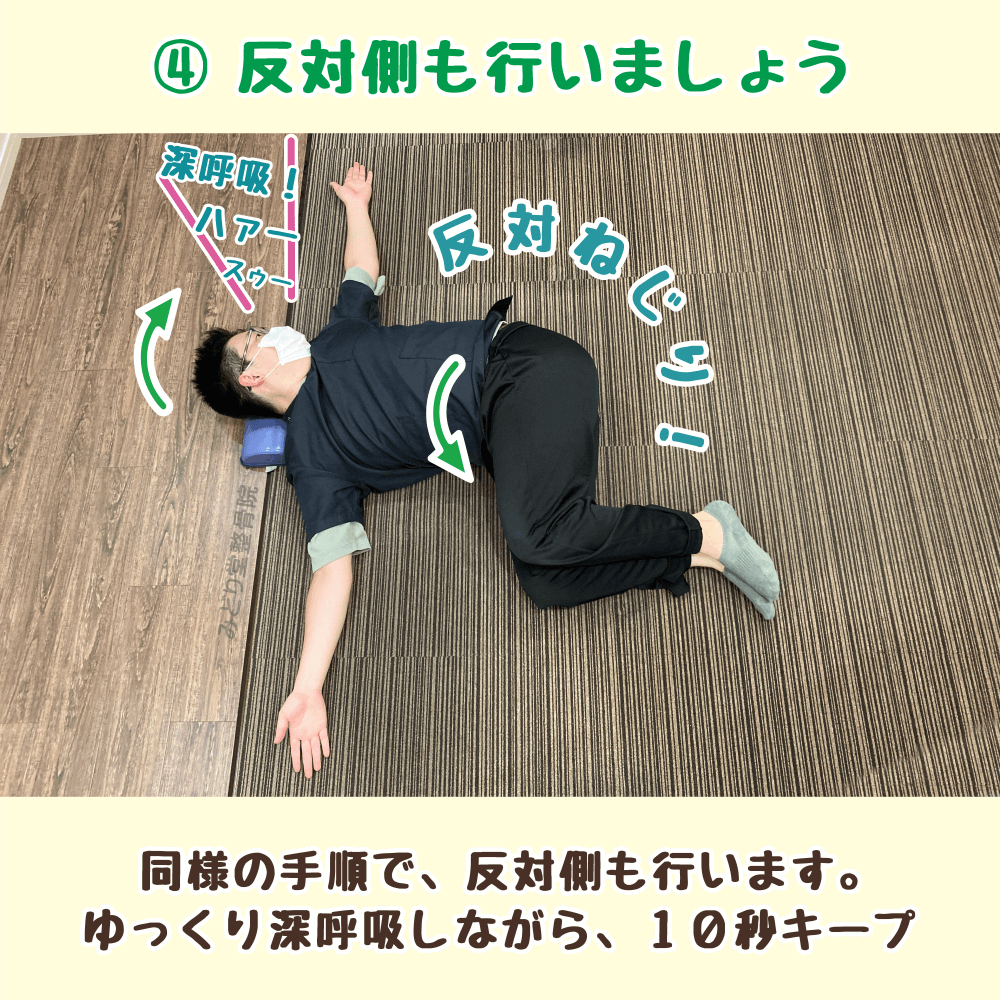

STEP-4 : 反対側も行いましょう 同じ動きを反対側でも行います。 深呼吸をしながら10秒キープしましょう。

※ 注意事項 ・妊娠中やその可能性のある方は行わないでください。 |

|

| ちょこっとアドバイス 3〜5歳の子育ては、子どもの「自分でやりたい!」に付き合う日々。 体力だけでなく、筋肉の使い方にも工夫が必要になってくる時期です。

● “がんばりすぎ”の筋肉に、小さな休憩を 遊具につきあって何度も持ち上げる、走り出した子を追いかける、しゃがんで靴を履かせる…。

● お昼寝タイムは“体の充電時間”に 子どもがぐっすりお昼寝してくれると、つい「今のうちに…」と、たまった家事を一気に片づけたくなりますよね。

● いつも同じ動作パターン、クセになっていませんか? 片手で抱える、同じ方向にねじったまま靴を履かせる、決まった側の足で踏ん張る…。

● 「ちょっと疲れたかも」は、大事なサイン 「なんとなく腰が重い」「足が張っている感じがする」「肩が固まってきた」

3〜5歳児との毎日は、予測不能でパワフルな連続! |

|

🔍 ここから先は、筋肉に関するちょっと専門的(マニアック)な解説になります。 「ちょっと難しいかも…」と感じた方は、以下のリンクからメニューページへお戻りいただけます。 |

|  |  |

|

| この筋肉負担ランキングは、みどり堂整骨院が独自に収集・分析したデータをもとに、人工知能(AI)の解析技術を活用して「3〜5歳児の育児中にかかる身体への負担」を理論的に算出したものです。 走る・跳ぶ・登るなど、3〜5歳ならではのダイナミックな動きや、保護者の対応動作(追いかける・抱き上げる・支える・踏んばるなど)における筋肉の使用状況を、総合的に評価しています。 ただし、育児のスタイルには個人差があります。 子どもの成長度合いや体格、保護者の体型・姿勢・筋力、育児にかける時間、日常の動作のクセ、使っている育児アイテムの有無によっても、実際の筋肉への負担には違いが出てきます。 このランキングは、あくまで「今の自分の体と向き合うきっかけ」や「セルフケアの参考」としてご活用ください。 ご自身の体調や感覚を大切にしながら、無理のない範囲でケアやストレッチを取り入れることをおすすめします。 なお、掲載している順位や数値は、医学的・科学的に精密な測定に基づくものではありません。 筋肉のこり・痛み・しびれ・つっぱり感など、気になる不調が続く場合は、我慢せず、なるべく早めに専門家へご相談ください。 |

|

|

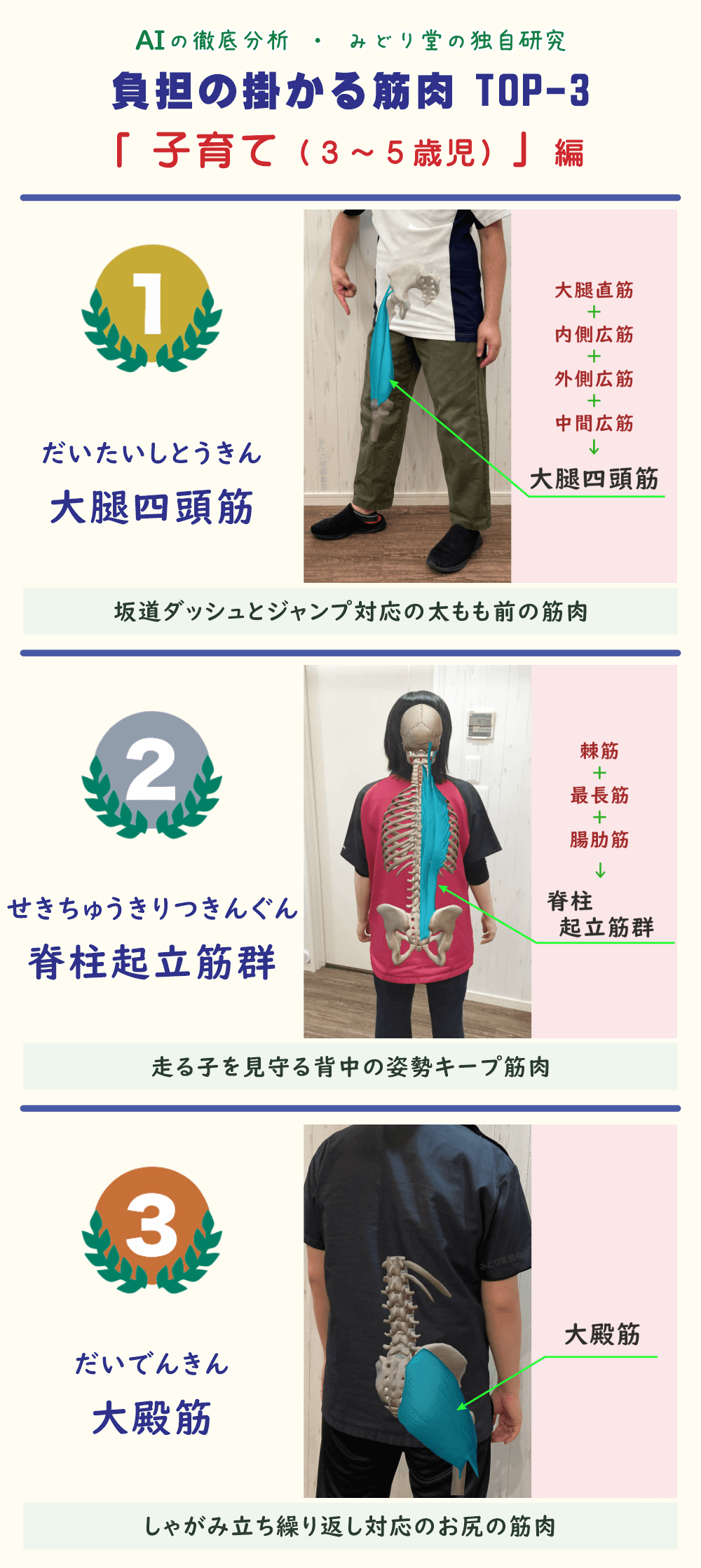

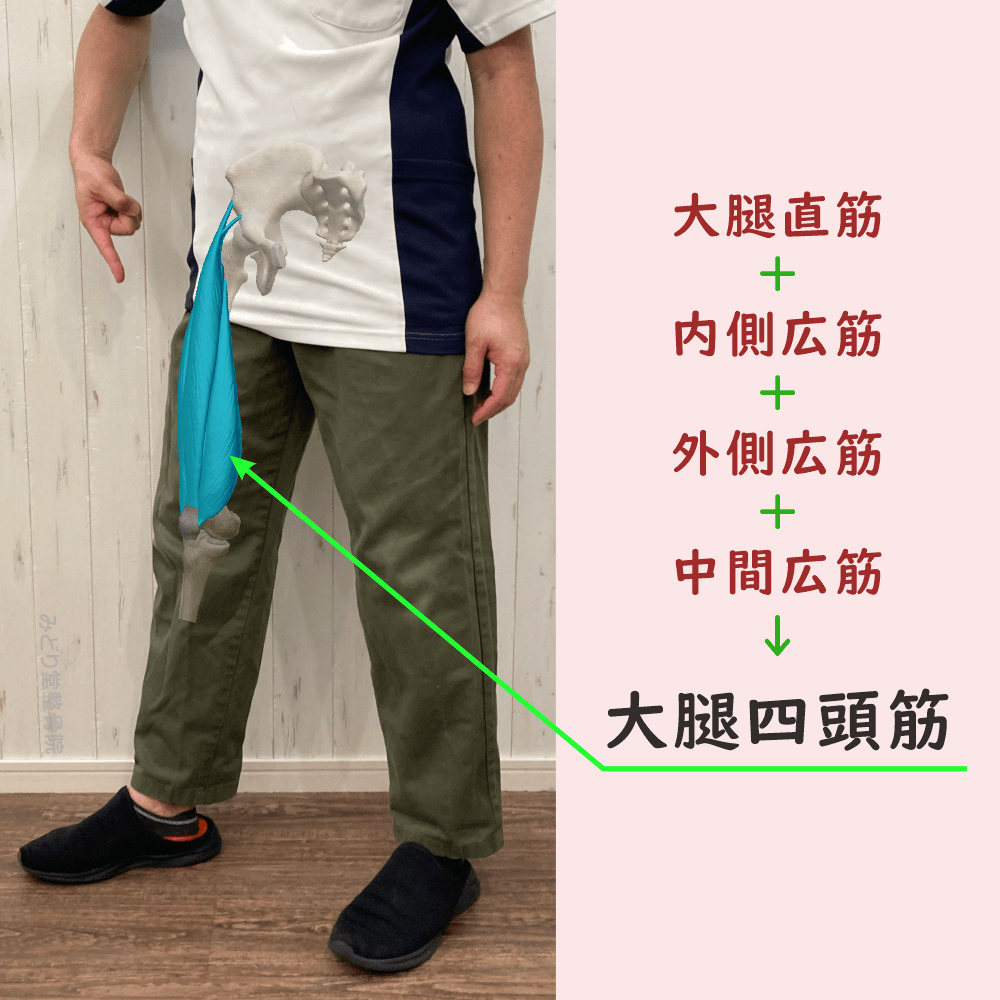

第1位 大腿四頭筋(だいたいしとうきん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「階段も坂道も、子どもの全力に付き合う太ももが大活躍!」 第1位にランクインしたのは、太ももの前側にある大きな筋肉、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)です! 3〜5歳になると、子どもたちの動きもぐんとダイナミックに。 しかも子どもが「疲れたー!」といえば、結局は抱っこやおんぶ。 この筋肉が疲れてくると、「階段がきつい」「しゃがむときに膝がつらい」「太ももがだる重い」なんて感覚が出てくることも。 子どもの「もう一回やって!」に付き合うその前に、ちょっとだけ深呼吸して、太ももを軽くストレッチしてあげるのもおすすめですよ。 毎日の育児でがんばってくれている太もも、ぜひ意識して労わってみてくださいね。 |

|

|

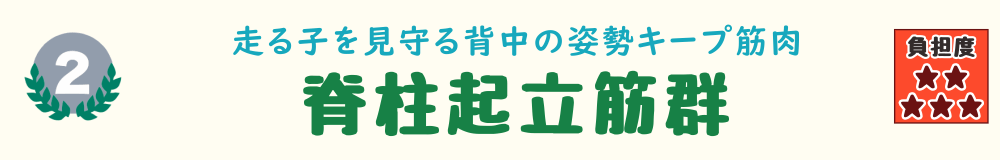

第2位 脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん) ≪負担度:★★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「追いかける・かがむ・見守る…背中はずっとスタンバイ中!」 第2位にランクインしたのは、背骨の両わきを走る長〜い筋肉、脊柱起立筋群(せきちゅうきりつきんぐん)です! 実はこの筋肉、子育て(0歳児編)では第3位、子育て(1〜2歳児編)では第1位、そして今回の子育て(3〜5歳児編)では第2位と、どの年代の子育てでもTOP3入りの常連筋肉なんです。 3〜5歳になると、子どもの行動範囲がグンと広がり、公園でもおうちでも全力疾走! さらに、子どもと一緒にお絵かきしたり、絵本を読んだりする座り姿勢も、実は背中の筋肉をじわじわ使っています。 また、脊柱起立筋群がこわばってくると、姿勢が悪くなったり、肩こり・腰痛の原因になったりもします。 「今日はちょっと背中がつらいな」と思ったら、立ち上がって背伸びをしたり、軽く体を左右にひねったりして、背中のこわばりをやわらげてあげてください。 毎日、あなたの背中をしっかり支えてくれている筋肉。がんばりっぱなしにならないように、時々は“おつかれさま”のストレッチを忘れずに! |

|

|

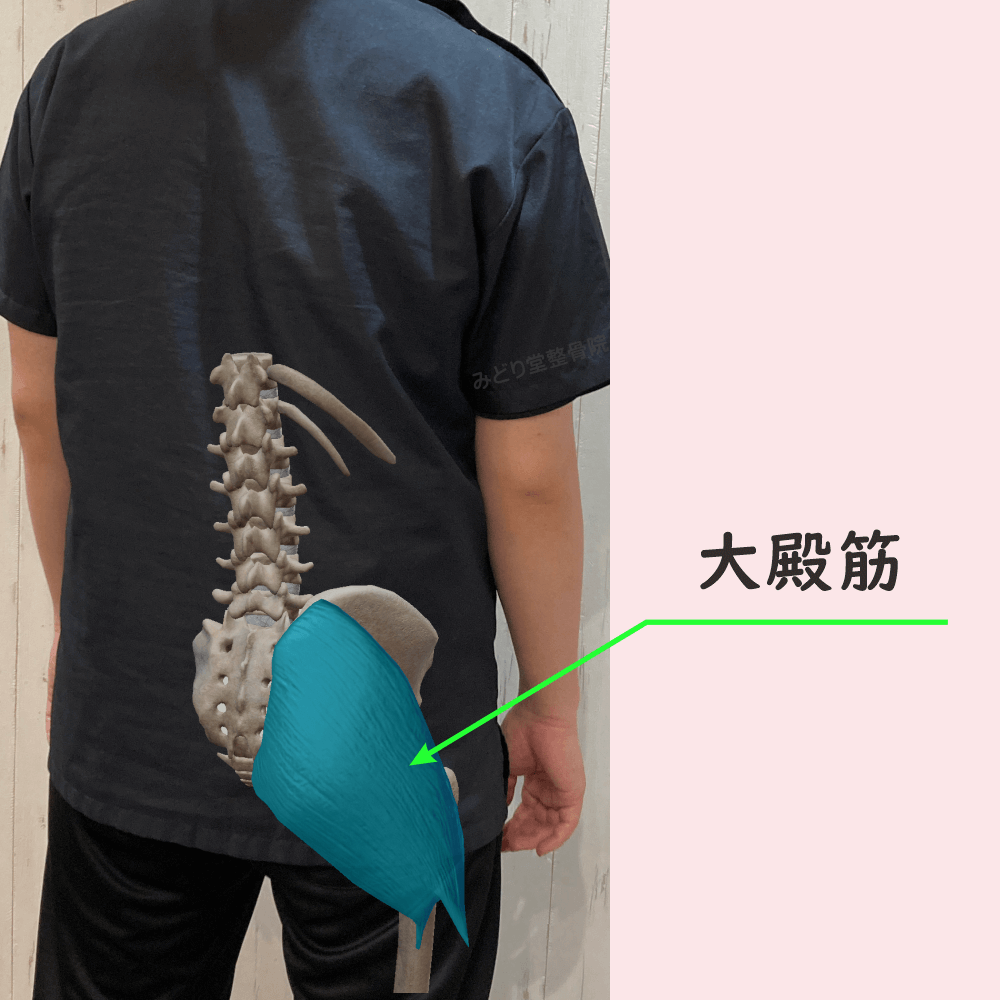

第3位 大殿筋(だいでんきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「走って、しゃがんで、持ち上げて…お尻の筋肉がフルパワー!」 第3位は、お尻のいちばん大きな筋肉、大殿筋(だいでんきん)です! 3〜5歳の子どもって、とにかくよく動きますよね。 そんな育児動作のなかで、「立つ」「しゃがむ」「踏ん張る」といった動きに欠かせないのが大殿筋なんです。 この筋肉が疲れてくると、「なんとなく腰が重い」「立ち上がるときにお尻がつらい」といった不調が出てくることも。 「最近ちょっと立ち上がるのがつらいな」「お尻の奥がこってる気がする」そんなサインを感じたら、軽くお尻を伸ばすストレッチや、振り子のように前後に足をゆっくり振って血流をうながすのも効果的です。 お尻の筋肉は、体の土台を支えるパワー筋でもあります。 |

|

|

第4位 下腿三頭筋(かたいさんとうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「子どもと一緒に走ってジャンプ!ふくらはぎが毎日大忙し」 第4位は、ふくらはぎにある力強い筋肉、下腿三頭筋(かたいさんとうきん)です! この筋肉は、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋(ひらめきん)という2つの筋肉からできていて、ひざの裏からかかとの骨までぐーんと伸びています。 歩く・走る・ジャンプする・つま先立ちになる…そんな足首の動きを支える、まさに“足の推進力”を生み出す筋肉なんです。 3〜5歳児との生活では、ふくらはぎの出番がますます増えてきます。 また、「しゃがんだ状態で子どもの靴を履かせる」「片足に体重をかけて体勢をキープする」など、地味にバランスをとる動作も多くて、これがじわじわ効いてきます。 夕方になると足がだるい、ふくらはぎがパンパン、夜に足がつりやすい… そんなときは「つま先立ちになってから、かかとをストンと下ろす動き」をゆっくり繰り返したり、階段の一段を使ってかかとを下げるストレッチなどをしてみましょう。 ふくらはぎは「第二の心臓」ともいわれる大切な部位。 |

|

|

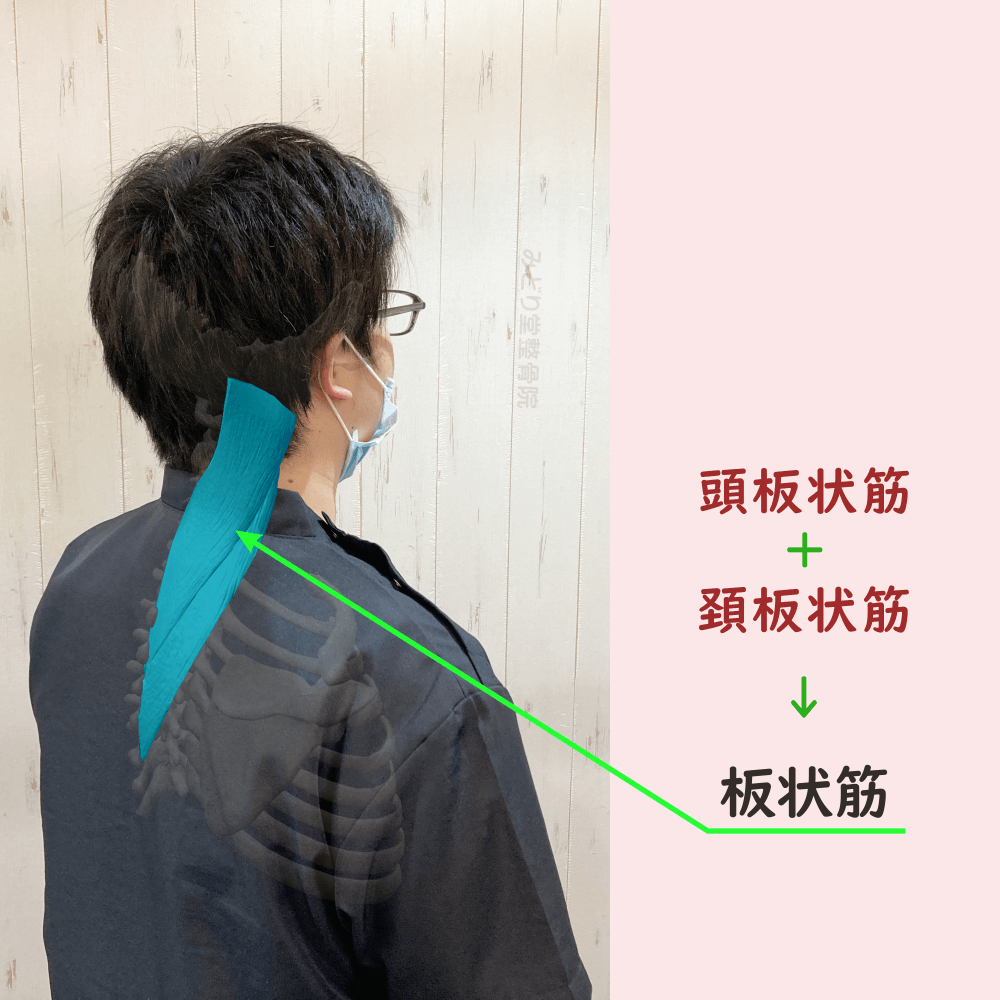

第5位 板状筋(ばんじょうきん) ≪負担度:★★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「『ママ見てー!』の声に振り向く首うしろの筋肉」 第5位は、首の後ろにある板状筋(ばんじょうきん)です! この筋肉は、頭板状筋(とうばんじょうきん)と頚板状筋(けいばんじょうきん)という2つに分かれていて、首から背中の上部にかけて広がっています。 この板状筋、子育て(0歳児編)では4位、子育て(1〜2歳児編)では5位、そして今回の子育て(3〜5歳児編)でも5位。 3〜5歳の子どもたちは、とにかく動きが活発! また、タブレットやスマホで動画を一緒に見るときに、子どもの姿勢に合わせて首を傾けたり、車のチャイルドシートに座る子を後部座席からのぞき込んだりと、「ちょっとねじった姿勢」も多め。 そんな日々が続くと「首の後ろが張ってる気がする」「振り向くときに重い感じがある」といったサインが出てくるかもしれません。 首まわりはデリケートな場所なので、無理は禁物。 |

|

🔍 ここから先は、ディープで、マニアックな筋肉解説コーナーに突入します。 「えっ、まだ続くの?」「でもちょっと気になる…」というあなた、ようこそ筋肉の世界へ。 「いや、もう筋肉はお腹いっぱい!」という方は、下のリンクからメニューに戻れますのでご安心を。 それでは、筋肉ワールド、いざディープエリアへ――! |

|  |  |

|

|

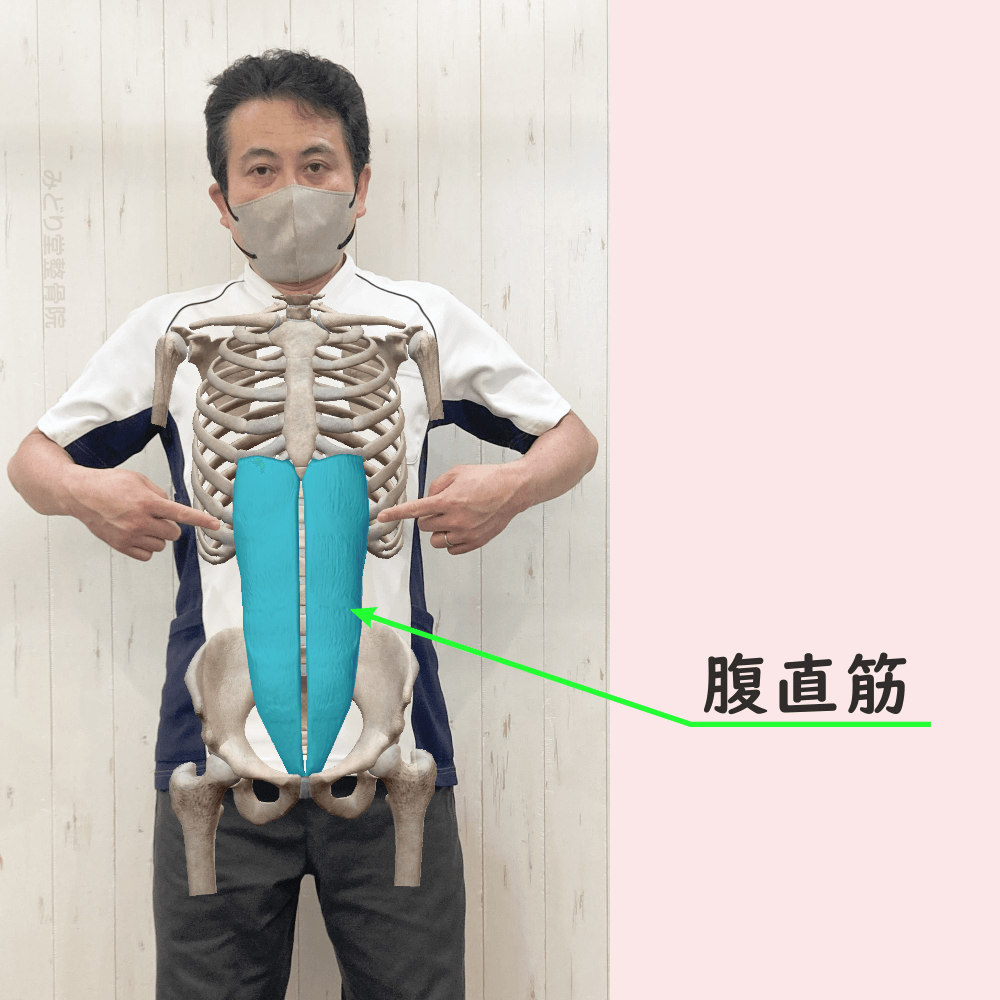

第6位 腹直筋(ふくちょくきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「転ばないように踏んばる体幹の筋肉」 第6位は、お腹の前側にある筋肉、腹直筋(ふくちょくきん)です! でも実際には、この腹直筋だけじゃなくて、腹斜筋(ふくしゃきん)や腹横筋(ふくおうきん)など、いろんな筋肉を合わせた“腹筋群”全体が、子育て中の親をしっかりサポートしてくれてるんです。 3〜5歳になると、子どもってほんとによく動く! とくに、お腹にグッと力を入れて「腹圧(ふくあつ)」を高めることで、内側から体をしっかり支えてくれるんです。 たとえば、重たい荷物を持つときに、思わず息を止めてお腹に力を入れた経験、ありませんか? あれも腹圧を使って、体を守っている動きなんですよ。 「なんだか最近、腰が重いな…」「反り腰っぽくなってるかも…」 上体をゆらすだけの軽めの体幹運動や、深呼吸をしながらのやさしいストレッチをしてみるのもおすすめです。 |

|

|

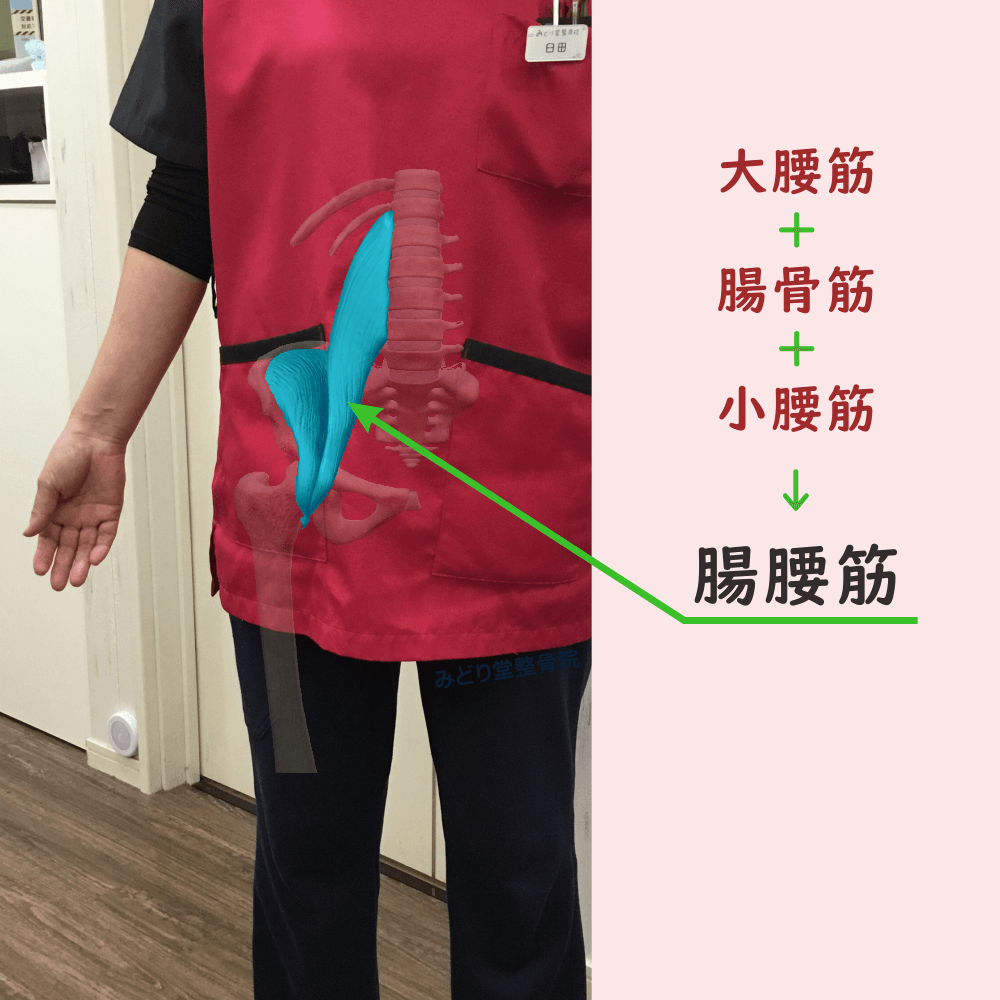

第7位 腸腰筋(ちょうようきん) ≪負担度:★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「追いかけっこに全力ダッシュ!股関節のつけ根がヘトヘト」 股関節のつけ根にあるインナーマッスル、腸腰筋(ちょうようきん)が第7位! この筋肉は、腸骨筋(ちょうこつきん)・大腰筋(だいようきん)・小腰筋(しょうようきん)の3つからなる深層の筋肉で、腰のあたりから太ももの骨に向かって斜めに走っています。 主な働きは、太ももを持ち上げる動き(股関節の屈曲)を生み出すことにあります。 3〜5歳になると、子どもたちは歩くだけじゃ物足りなくなってきて、どこでもすぐにダッシュ! また、砂場遊びや外遊びでしゃがんだり立ち上がったり、子どもと一緒にしゃがみこんで細かい作業をしたり… そんな日常動作の中にも太ももを持ち上げる動きが多く、そのたびに腸腰筋が出番となります。 夕方になると「股関節のつけ根がピリピリする」「足が上がりにくくなる」といった感覚があったら、それは腸腰筋からの疲労サインかも。 そんなときは、立ったまま足を前後にゆっくりスイングして股関節まわりをゆるめたり、片膝立ちの姿勢で軽くストレッチをしてみるのがおすすめです。 腸腰筋は、インナーマッスルだからこそ疲れに気づきにくく、ケアも後回しになりがち。 |

|

|

第8位 ハムストリングス(はむすとりんぐす) ≪負担度:★★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「しゃがむ・走る・かがむ!太もも裏がフル回転」 第8位は、太ももの裏側にある筋肉群、ハムストリングス! この筋肉たちは、膝を曲げたり、足を後ろに引いたりする動きの担当。 ただ、主役っていうよりは“縁の下の力持ち”タイプ。たとえば立ち上がるときや段差を上るときは、大腿四頭筋がグッと押す役で、その反対側でハムストリングスが引き役になって動きを安定させてくれます。 3〜5歳の子と一緒にいると、地面にしゃがんで遊んだり、追いかけっこで走ったり、下半身を使う動きがとにかく多いですよね。 前かがみや中腰で長く構えていると、ハムストリングスはジワ〜っと疲れをためていきます。 「太もも裏が重だるい」「膝の裏がつっぱる」「立ち上がるときに力が入りにくい」なんて感じたら、ハムストリングスが「もうちょっと休ませて!」って言ってるサイン。 |

|

|

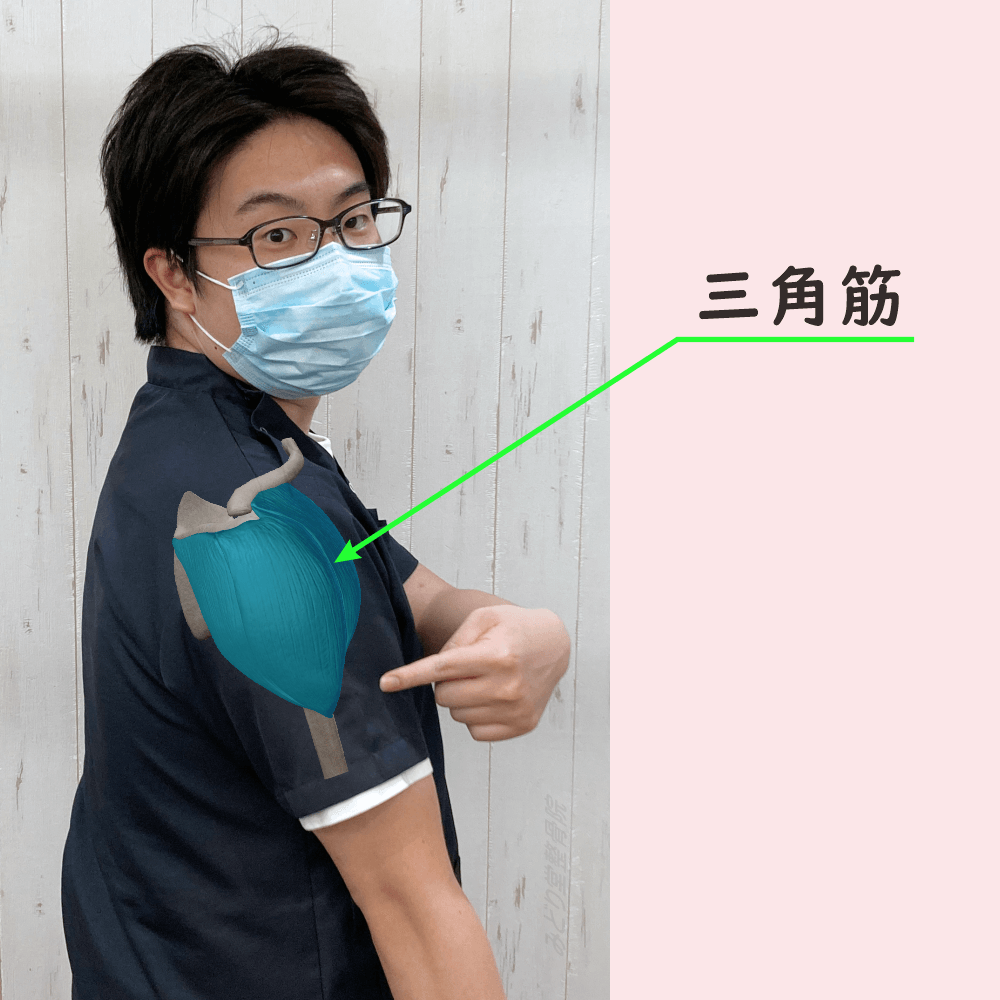

第9位 三角筋(さんかくきん) ≪負担度:★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「子どもを持ち上げる肩の筋肉」 第9位は、腕のつけ根にドンっとついている大きな筋肉、三角筋! 3〜5歳になると、子どもの「やってみたい!」が一気に増えてきますよね。 しかも三角筋って、自分の腕の重さ+子どもの体重+予測不能な子どもの動き+長時間の肩の緊張…と、いろんな負荷がいっぺんに乗っかる場所。そりゃあ疲れもたまりやすいですよね。 さらに、絵本を読むときに片腕で子どもを抱えたまま姿勢をキープしたり、寝かしつけで片手をずっと差し伸べたまま動けなかったり…“じーっと使い続ける”系の負担も多めです。 「肩がパンパンに張ってる」「腕が上がりにくい」「なんとなく肩が重い」 三角筋は、日々の親子のふれあいを“支える”だけじゃなくて、“抱きとめる”“持ち上げる”“包みこむ”**といった温かい動作のど真ん中にいる筋肉です。 |

|

|

第10位 中殿筋(ちゅうでんきん) ≪負担度:★★≫ 子育て(3〜5歳児)での主な負担:「縁の下の力持ち。体を支えるお尻の筋肉」 第10位は、お尻の側面にある筋肉、中殿筋(ちゅうでんきん)です! 特に、体重を左右どちらかにかけるときに、骨盤がグラグラしないように支えてくれる“バランス調整役”として大活躍。 3〜5歳の子どもは、走ったり急に方向を変えたり、ケンケンしたり横にステップしたりと、とにかく動きが多彩! さらに、子どもを横から抱き上げたり、片足に体重をかけて踏ん張ったり、しゃがんで靴を履かせたり… 片足に重心をかけるクセがある方は、知らないうちにこの筋肉をかなり使いすぎているかも。 「立っているだけで腰がだるい」「片足に体重をかけるとお尻がつっぱる」「足を横に開くと張りを感じる」 目立たないけれど、体の安定感をしっかり支える“縁の下の力持ち”の中殿筋。 |

|

| 🥷ここまで読破された皆さま、真の“筋肉使い”認定です。 この知識、負荷レベル冒険級の「日常」にもきっと通用するはず。 どうか無理せず、安全第一で、負担の多い「日常」を生き延びてください! |

![]()

|  |  |

- 八王子・みどり堂整骨院

- » 日常のストレッチ・体操 » 日常動作での負担「子育て(3~5歳児)」編