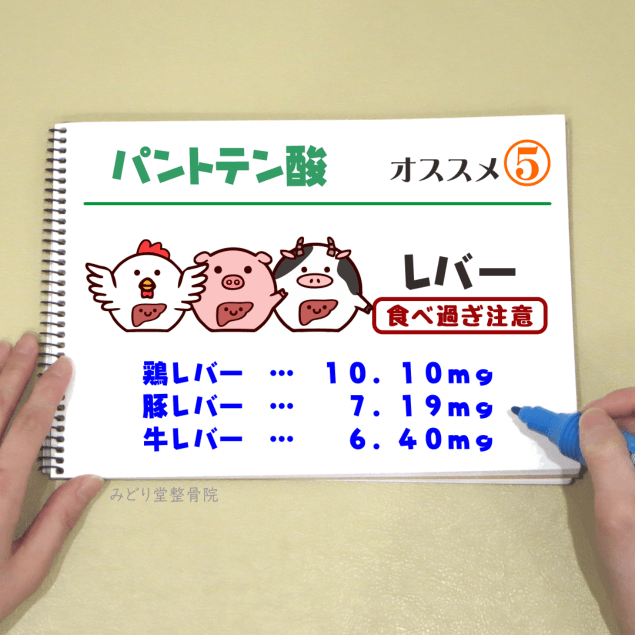

レバーは、パントテン酸(ビタミンB5)をはじめ、さまざまな栄養素を非常に高濃度で含む食材。栄養価が高い反面、摂取量に注意が必要な食材でもあります。特にビタミンAや葉酸の過剰摂取リスクがあるため、パントテン酸目的で大量に食べるのはおすすめできません。 🍽️調理例と摂取量の目安 ・鶏レバー(レバニラ炒め:約19g) 鶏レバーにはビタミンAが100gあたり14,000μg含まれており、1日の摂取上限(2,700μg)を超えないためには【19.2g】までが目安です。

一般的なレバニラ炒め1人前には50~100gのレバーが使われることもありますが、1日分としては19g程度に控えるのが安心です。

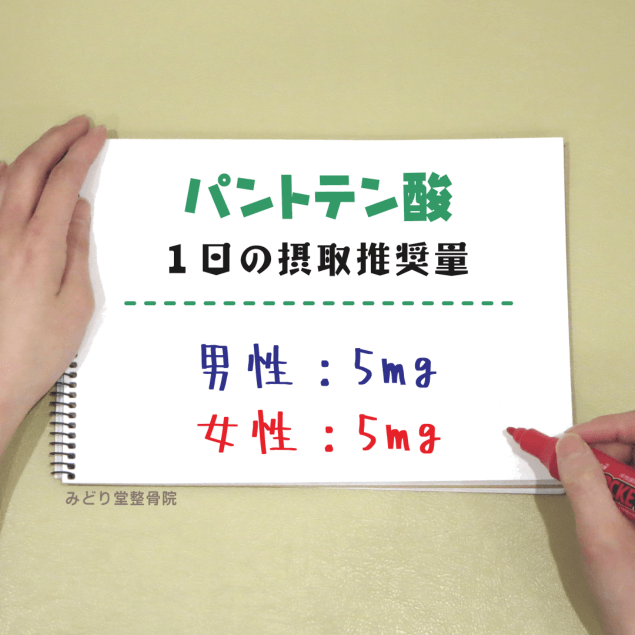

鶏レバー19gを食べると、パントテン酸は約1.92mg(1日の摂取推奨量の約38%)摂取できます。

🐡 レバーの雑談コーナー - レバーは“栄養の貯蔵庫”

レバーは動物の肝臓であり、体内でエネルギーや栄養素を貯蔵・代謝する臓器。そのため、ビタミン・ミネラル・たんぱく質が非常に高濃度で含まれています。パントテン酸も例外ではなく、少量で1日分以上を摂取できるほどの濃度です。 - “多すぎる”からこそ、少量でOK

鶏・豚レバーはビタミンA、牛レバーは葉酸の含有量が非常に高く、過剰摂取による健康リスクが懸念されます。パントテン酸目的であっても、他の栄養素の上限を意識する必要があります。 - “分けて食べる”という工夫

レバニラ炒めは一皿を複数人で取り分ける、焼き鳥のレバー串は1本を2人で分けるなど、摂取量を調整する工夫が大切です。少量でも十分な栄養が摂れるからこそ、「ちょっとだけ」を意識することが、健康的な食生活につながります。 - “栄養価が高い=安心”ではない

レバーは「栄養価が高いからたくさん食べたい」と思われがちですが、実際には**“高すぎる”からこそ注意が必要な食材**。パントテン酸の補給には、他の食材とのバランスを考えながら、慎重に取り入れることが大切です。

|

![]()

![]()